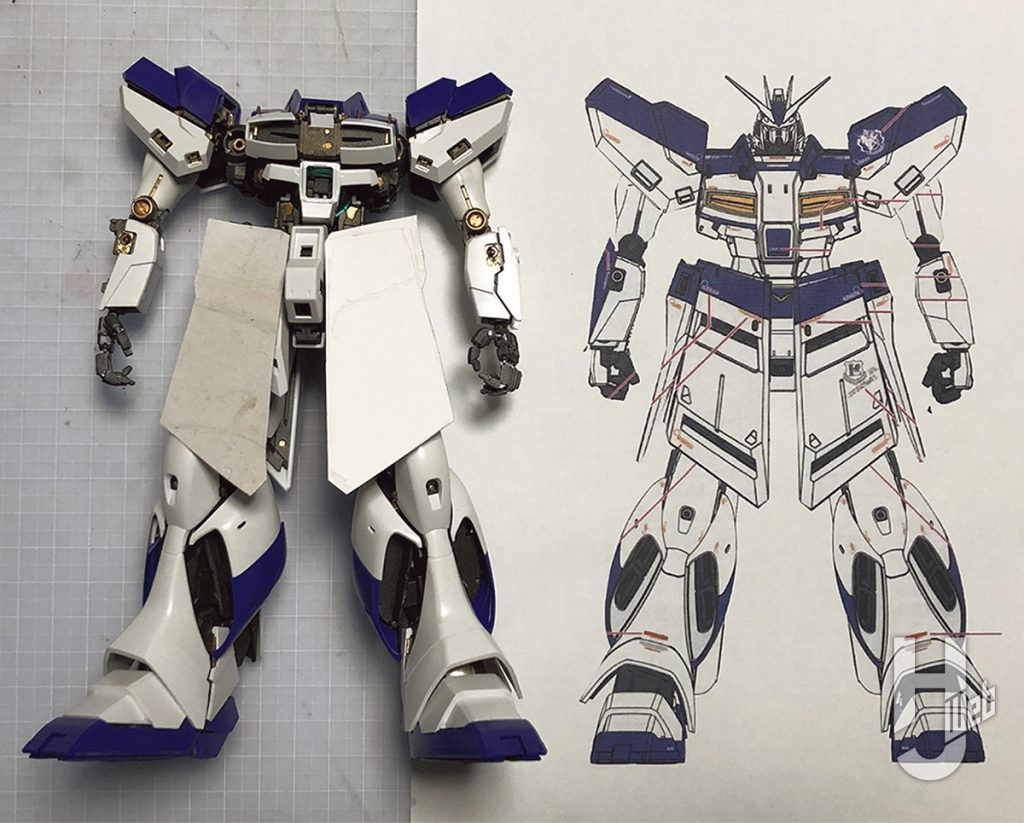

ゲート跡処理・表面処理から塗装に自作パーツ作製など、いろいろな「お気楽テクニック」を紹介してまいりましたが、これらを総動員して実践編その2を進めてまいります!最後に製作するのは、「MG Hi-νガンダム Ver.Ka」。このキットをベースに、陸戦仕様をイメージしたアレンジを加えていきたいと思います。完全な妄想機体ですが、誰も創ったことが無いような機体を妄想して楽しみながら造っていこうと思います。

基本的には、ほぼ改造無しのベースキットに、陸戦風の脱着式追加装甲を装着することにより、重量感のある機体に仕上げていこうというコンセプトです。

お手本になるデザインが存在しないので、製作しながらその時々のイマジネーションにより仕様がどんどん変化していますので、細かいことはあまり気にせずお楽しみください。

動画はこちら

ステップ 1 内部フレームの製作

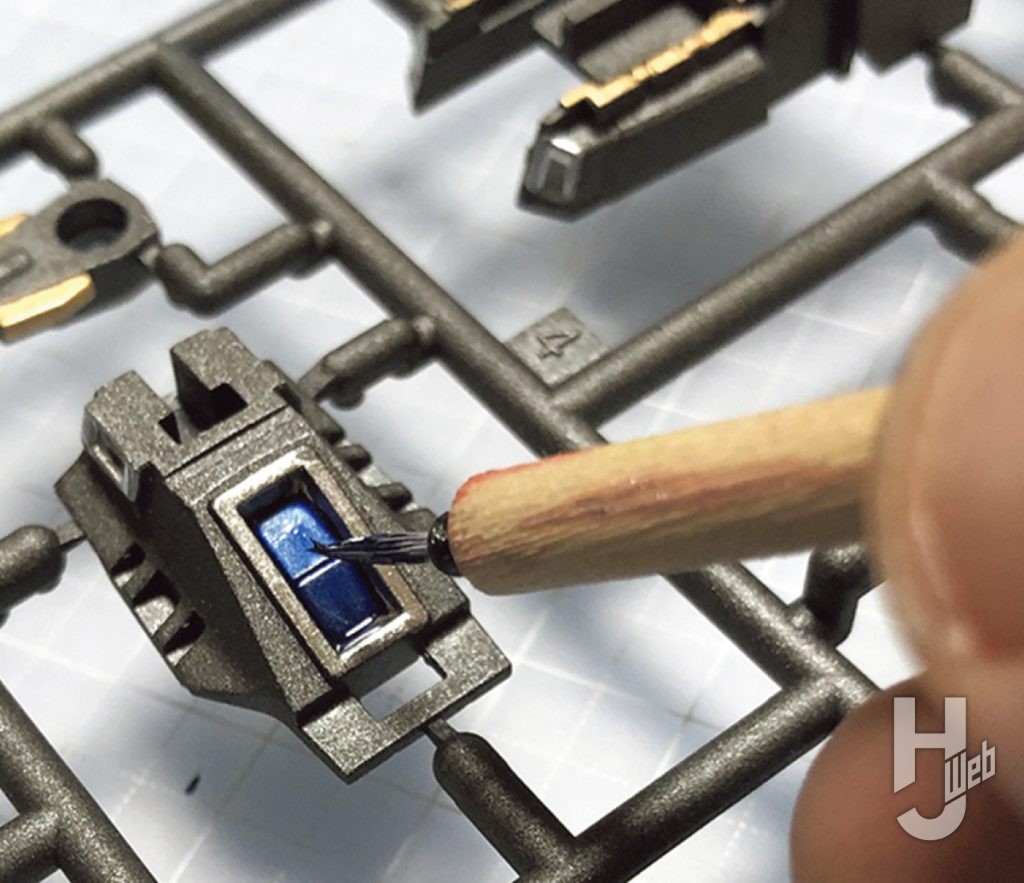

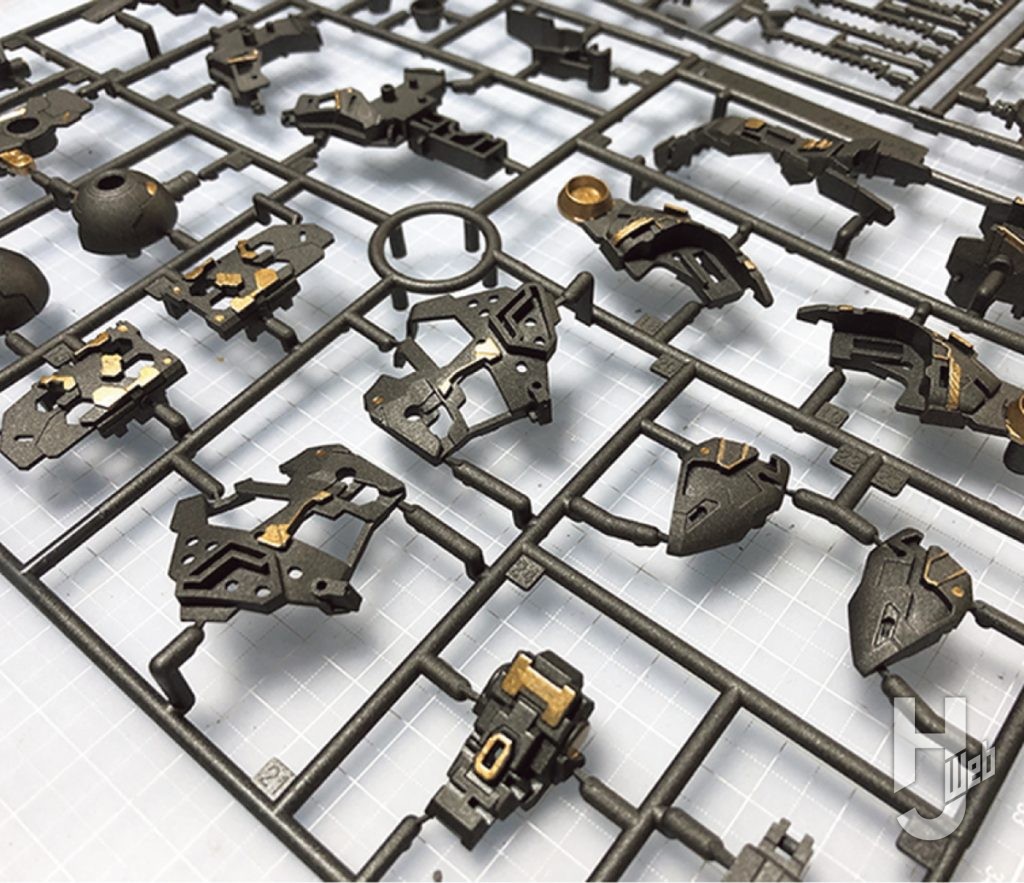

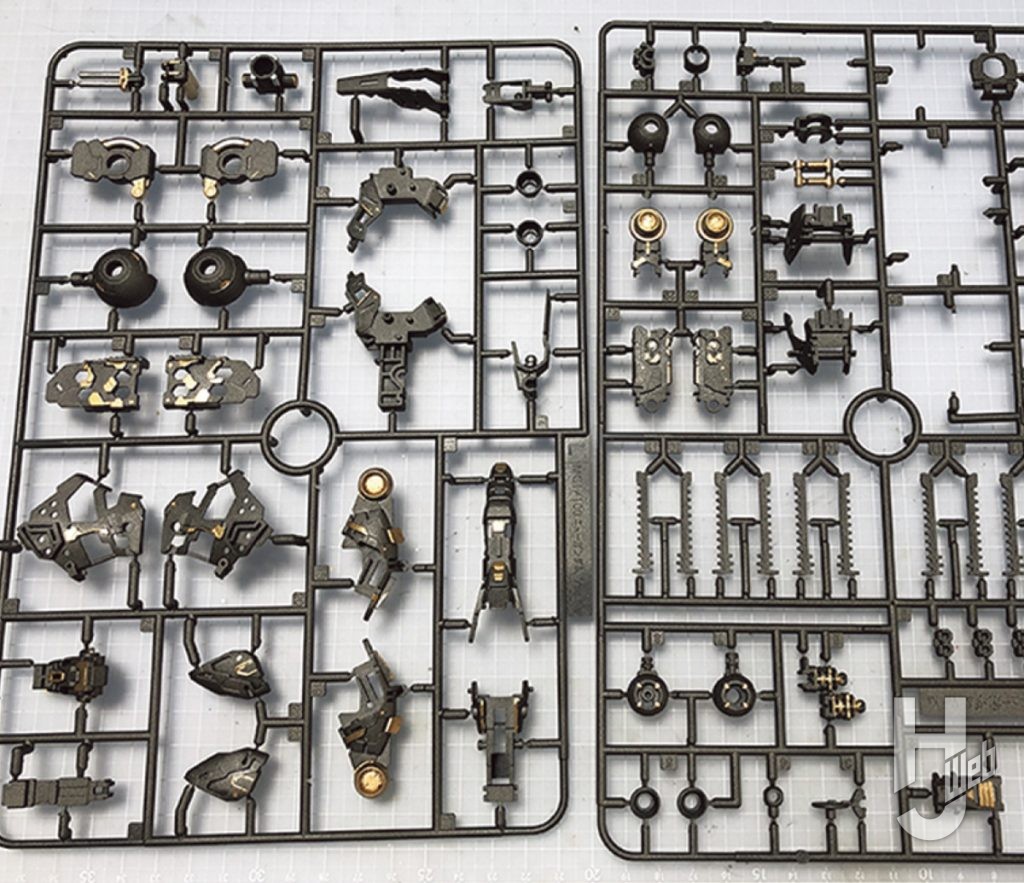

▲はじめにフレームパーツをランナーごと水性ホビーカラー H-76:焼鉄色で塗ってしまいます。塗装ツールはガイアノーツ イージーペインターです。焼鉄色が乾燥すれば、水性ホビーカラーのゴールドやシルバー、クリアーカラーでワンポイント塗装です

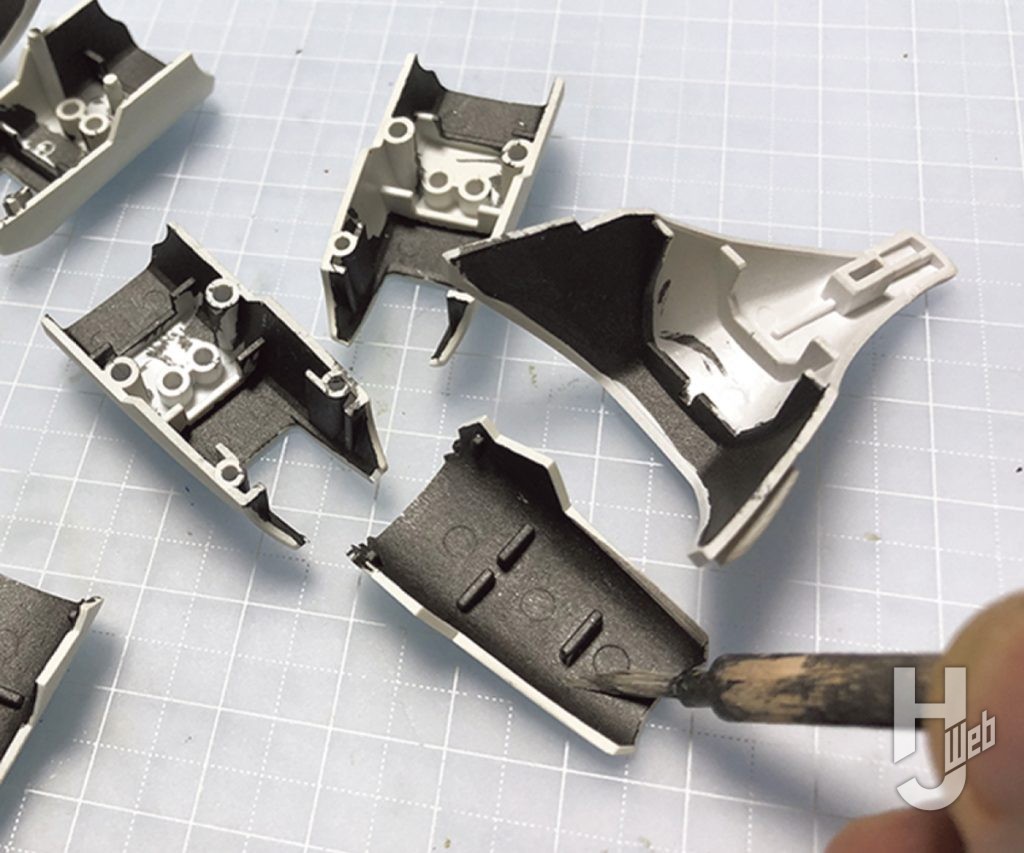

▲ランナーごと塗装&ワンポイント塗装を施したランナーの様子。組み立てた後では筆が届きにくい箇所などが出てきますので、可能な限りこの状態でワンポイント塗装を済ませておきます。ランナーごと塗装ですから当然のことながらゲート痕処理が必要な箇所も出てきます。その際は随時、面相筆でリタッチしながら進めていきます

▲関節駆動部にはガンダムマーカーEX シャインシルバーを塗っておき、乾燥後にリアルタッチマーカーブラウン1でボカシを入れると独特の金属感を表現することが出来ます

※メッキシルバーだとキレイ過ぎて白々しく見える気がします

▲リアルタッチマーカー ブラウン1で汚しを施しながらどんどん組み立てていきます。あっという間に脚部の完成です※内部フレームの組み立て・汚し方法は「実践編その1」もご参照ください

▲リアルタッチマーカー ブラウン1で汚しを施しながらどんどん組み立てていきます。あっという間に脚部の完成です※内部フレームの組み立て・汚し方法は「実践編その1」もご参照ください

▲腰・股の基部パーツです。ここはきれいに整備してもオイル汚れがすぐに溜まる箇所という妄想で、リアルタッチマーカーをガッツリ塗って神のペンでボカします

▲腰・股の基部パーツです。ここはきれいに整備してもオイル汚れがすぐに溜まる箇所という妄想で、リアルタッチマーカーをガッツリ塗って神のペンでボカします

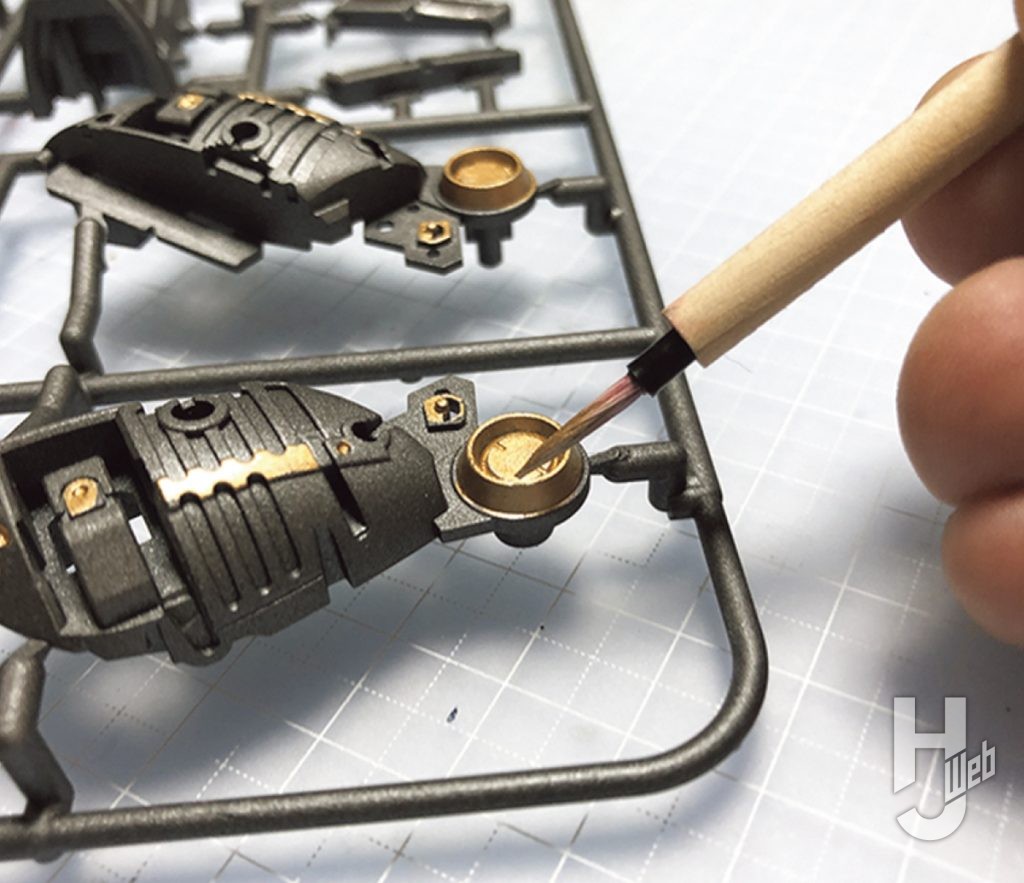

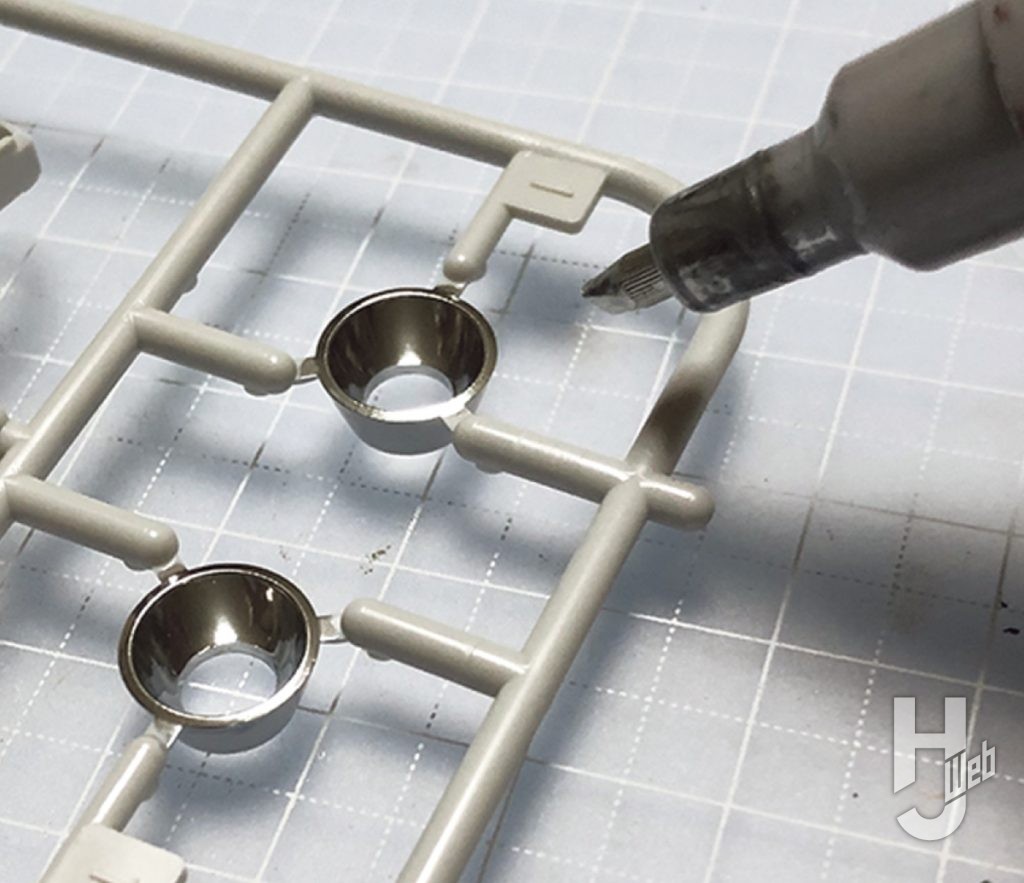

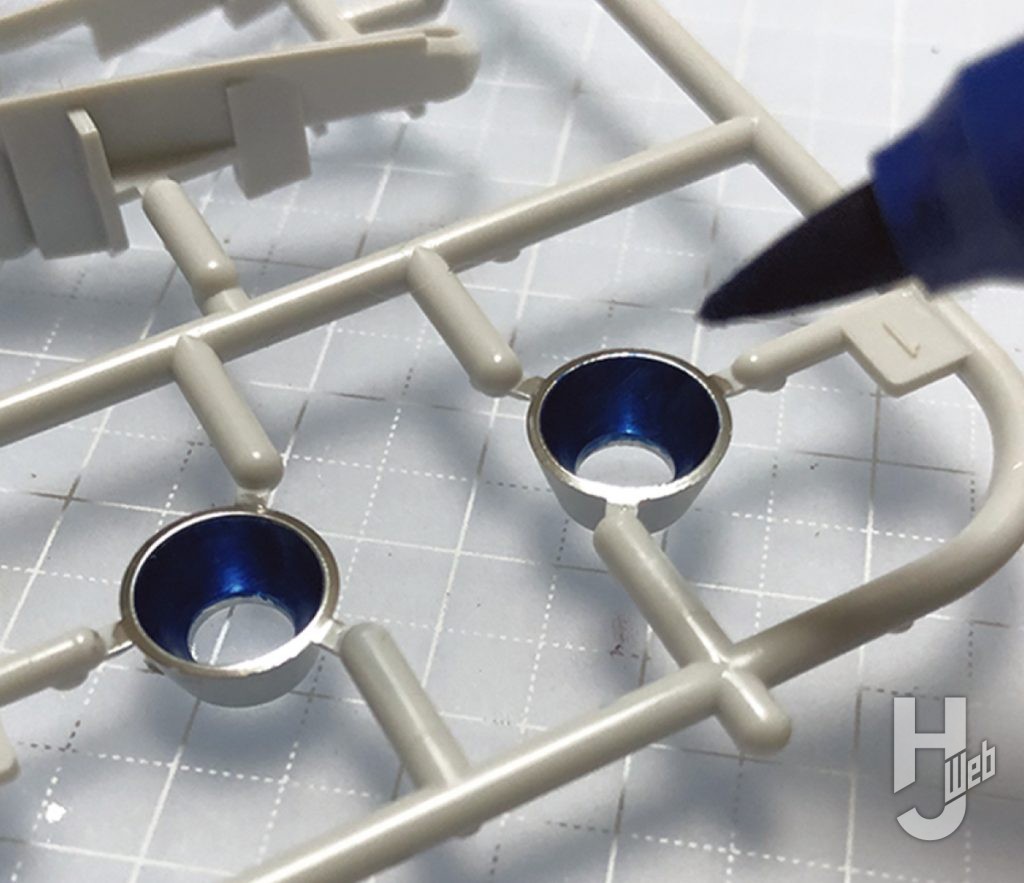

▲バーニアはガンダムマーカーメッキシルバーをペンで直塗りし、乾燥後にリアルタッチマーカー ブルー1を内側にくるりと塗ります。メッキシルバーの上には水性ホビーカラーのクリアーカラーよりリアルタッチマーカーの方が相性がイイようです

▲︎と、いうことで、Hi-νガンダムの内部フレームが完成しました。この時点ですでに圧倒的迫力ですね! できればこのまま飾っておきたい…

▲︎と、いうことで、Hi-νガンダムの内部フレームが完成しました。この時点ですでに圧倒的迫力ですね! できればこのまま飾っておきたい…

ステップ 2 外装パーツの製作

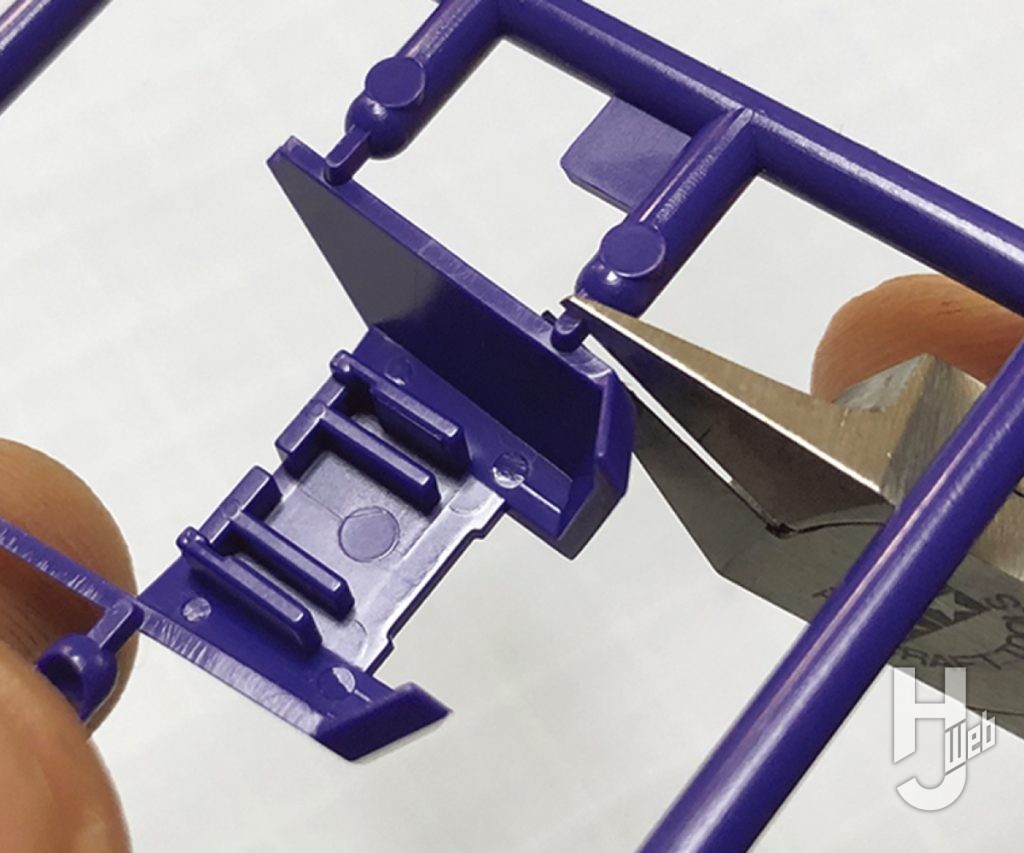

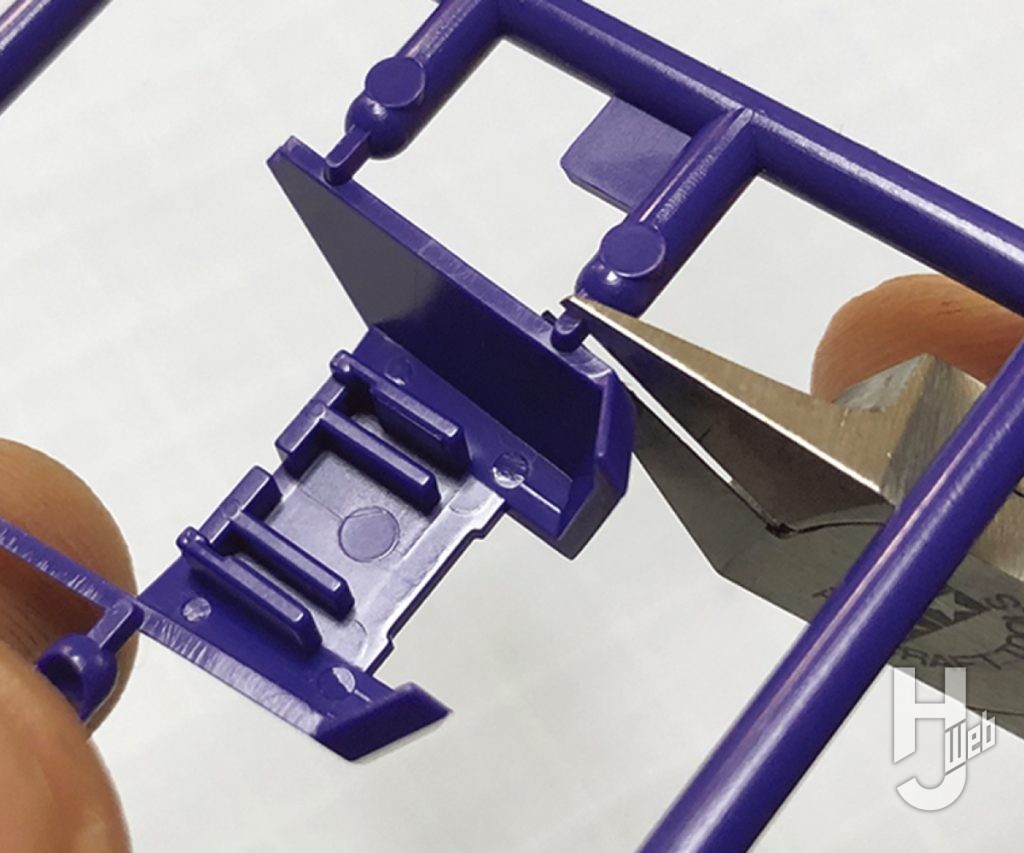

▲では、外装パーツへと作業は移ります。MG Hi-νガンダムの組立説明書には、他のキットではあまり見かけない注意書きがあります。「アンダーゲート」。これはメッキモデルなどに多く採用されているゲート設計のひとつで、二度切りすることによりゲートのカット痕がパーツの表側に残らないという、ものづくりの世界でもちょっと贅沢なゲート設計方法なのです

▲では、外装パーツへと作業は移ります。MG Hi-νガンダムの組立説明書には、他のキットではあまり見かけない注意書きがあります。「アンダーゲート」。これはメッキモデルなどに多く採用されているゲート設計のひとつで、二度切りすることによりゲートのカット痕がパーツの表側に残らないという、ものづくりの世界でもちょっと贅沢なゲート設計方法なのです

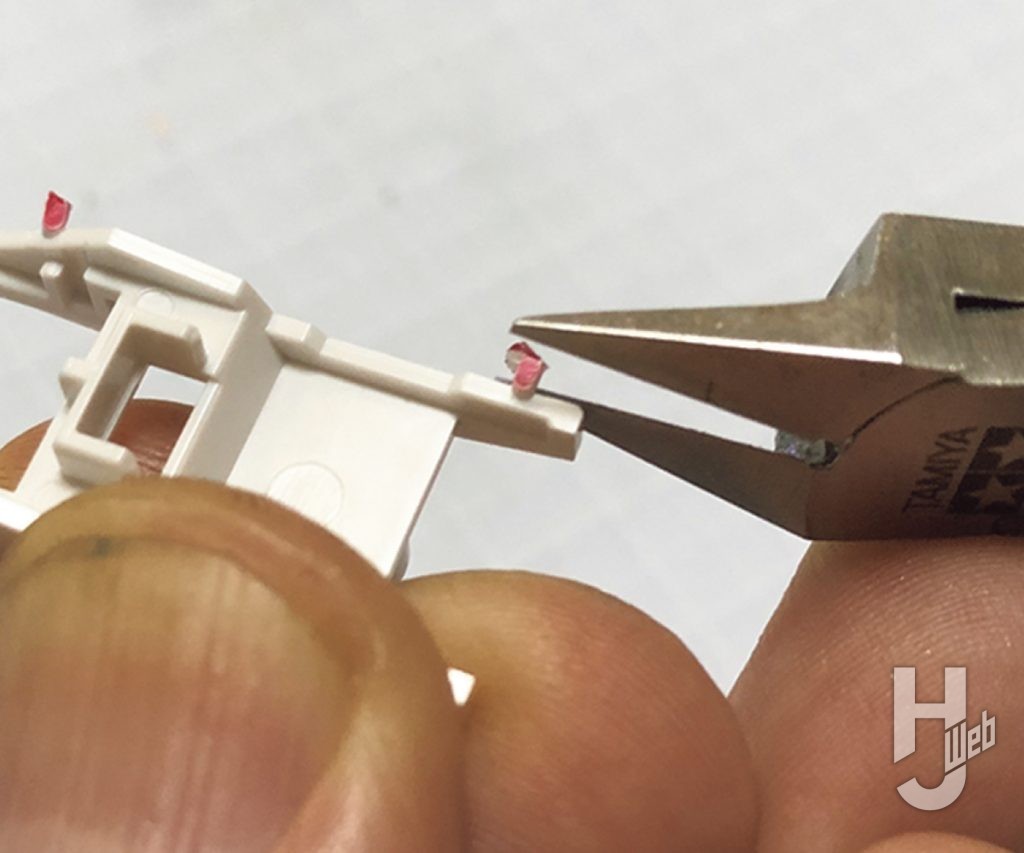

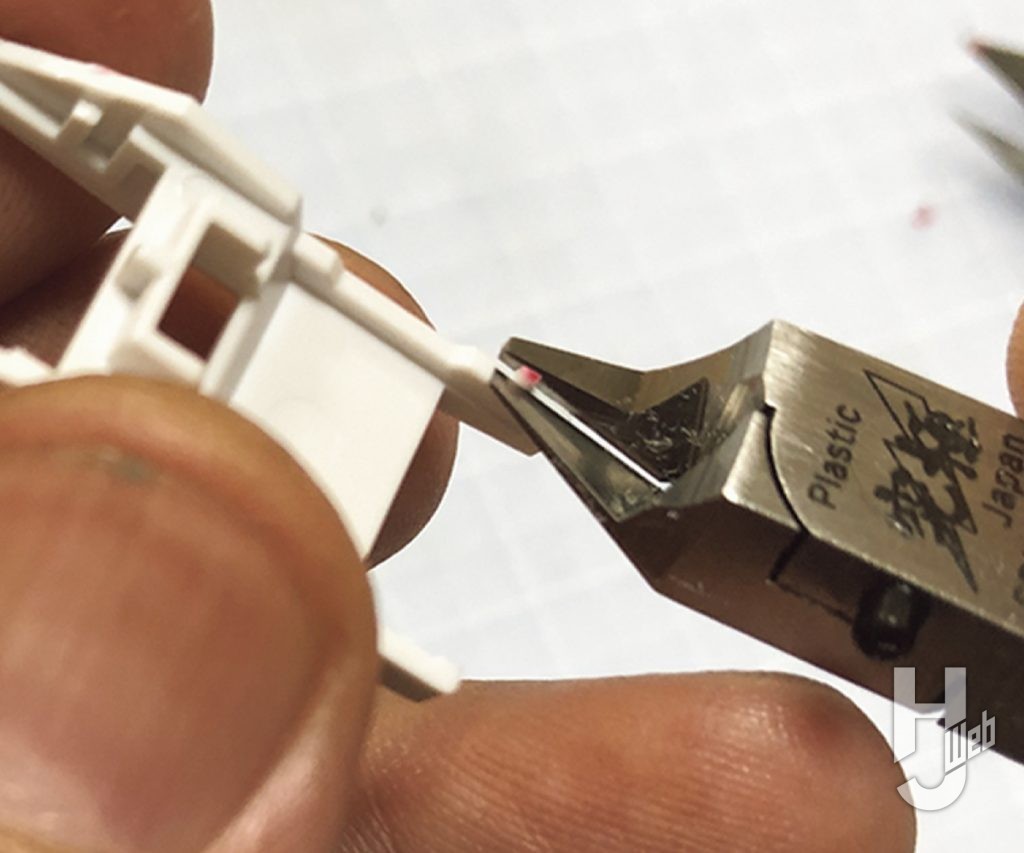

▲少し分かりにくいかもしれませんので、ゲート部を赤色に塗ったパーツで説明ます。この場合は三度切りの手順です。通常どおりにランナーから切り離し、パーツに対し垂直になるように、先細ニッパーでゲートカット。最後にアルティメットニッパーでアンダーゲート部のみを切り取るという流れです

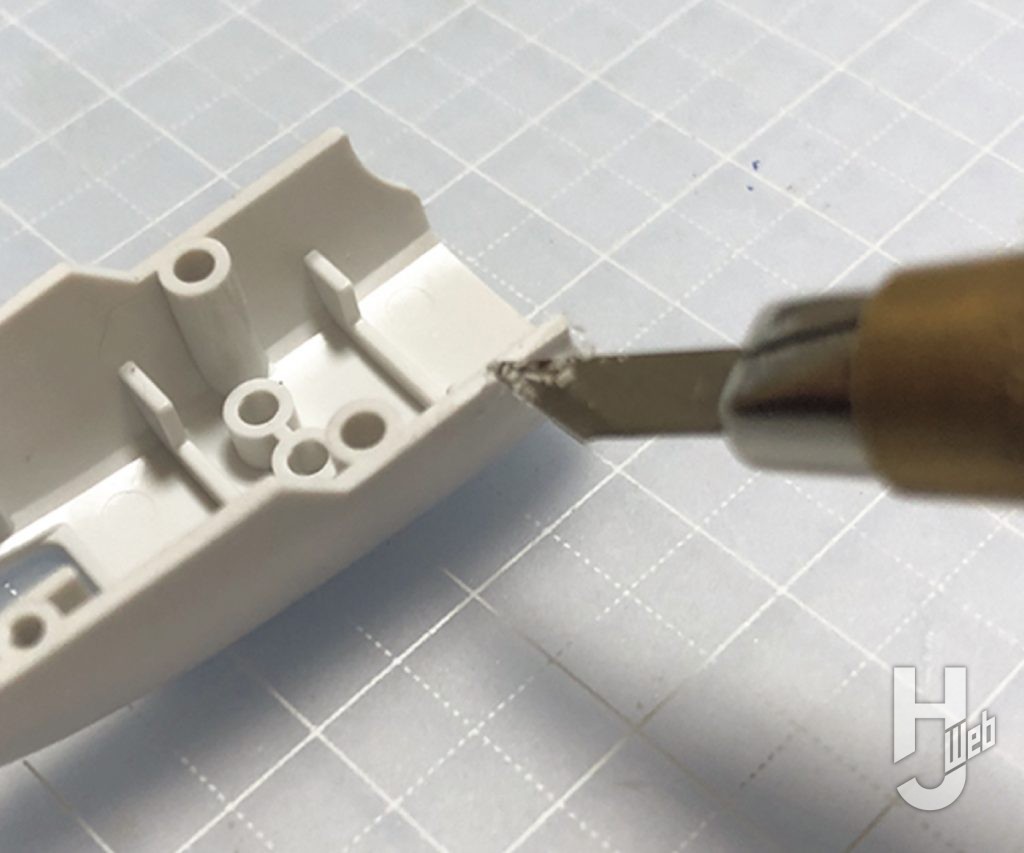

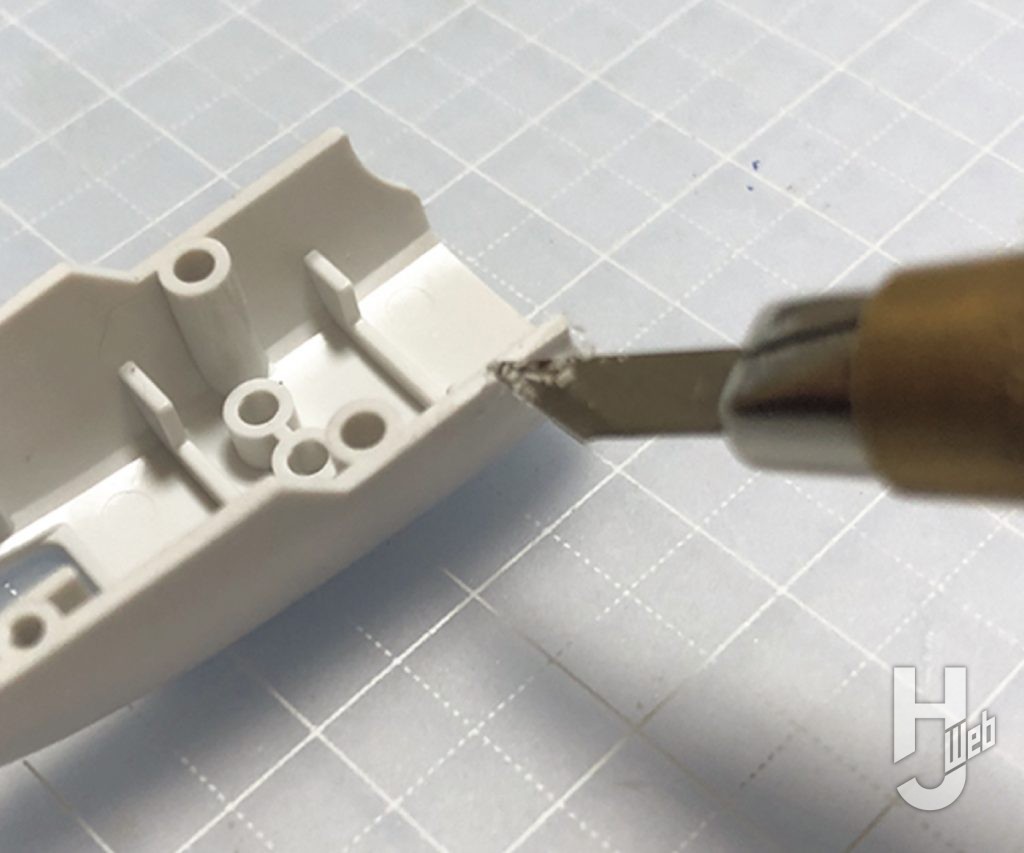

▲正直言って面倒ですが、パーツ表面にゲート跡が残らないので、ゲート痕処理が格段に楽なうえきれいに仕上がります。塗装を行った後の切断でもリタッチは要りません。だからメッキパーツに多用されるのですね。アンダーゲート部の切り取りが終われば、デザインナイフによるカンナがけを軽く施します

▲正直言って面倒ですが、パーツ表面にゲート跡が残らないので、ゲート痕処理が格段に楽なうえきれいに仕上がります。塗装を行った後の切断でもリタッチは要りません。だからメッキパーツに多用されるのですね。アンダーゲート部の切り取りが終われば、デザインナイフによるカンナがけを軽く施します

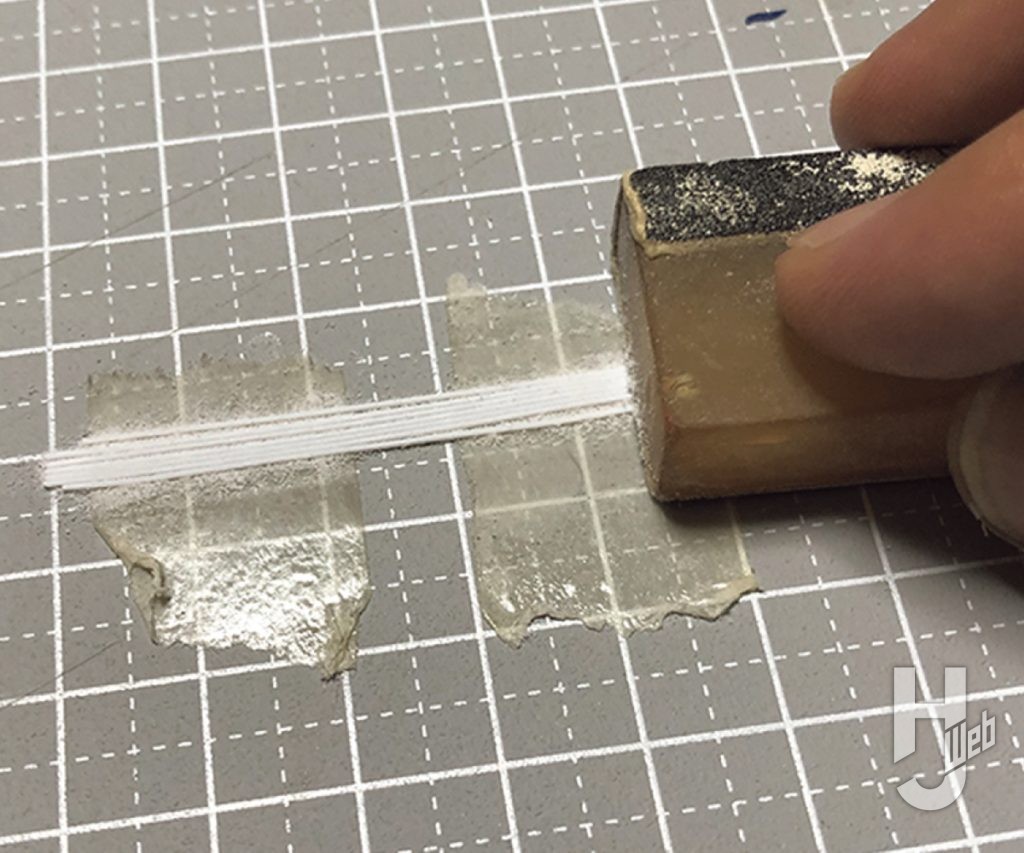

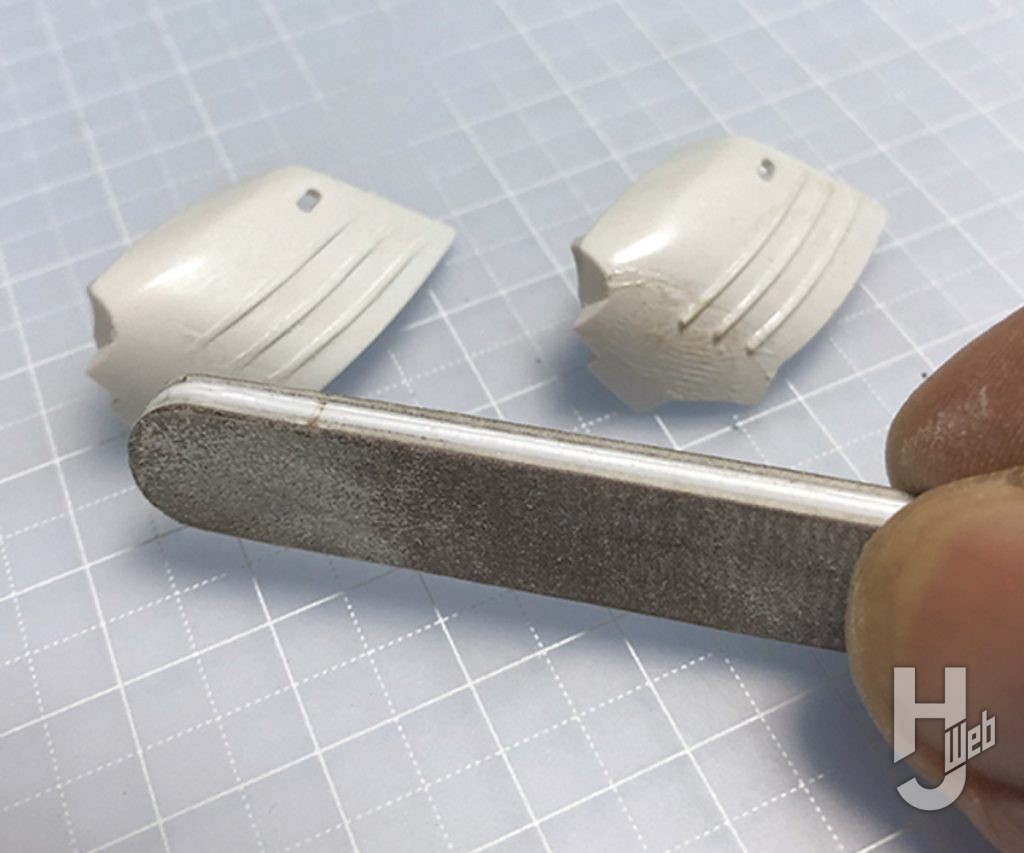

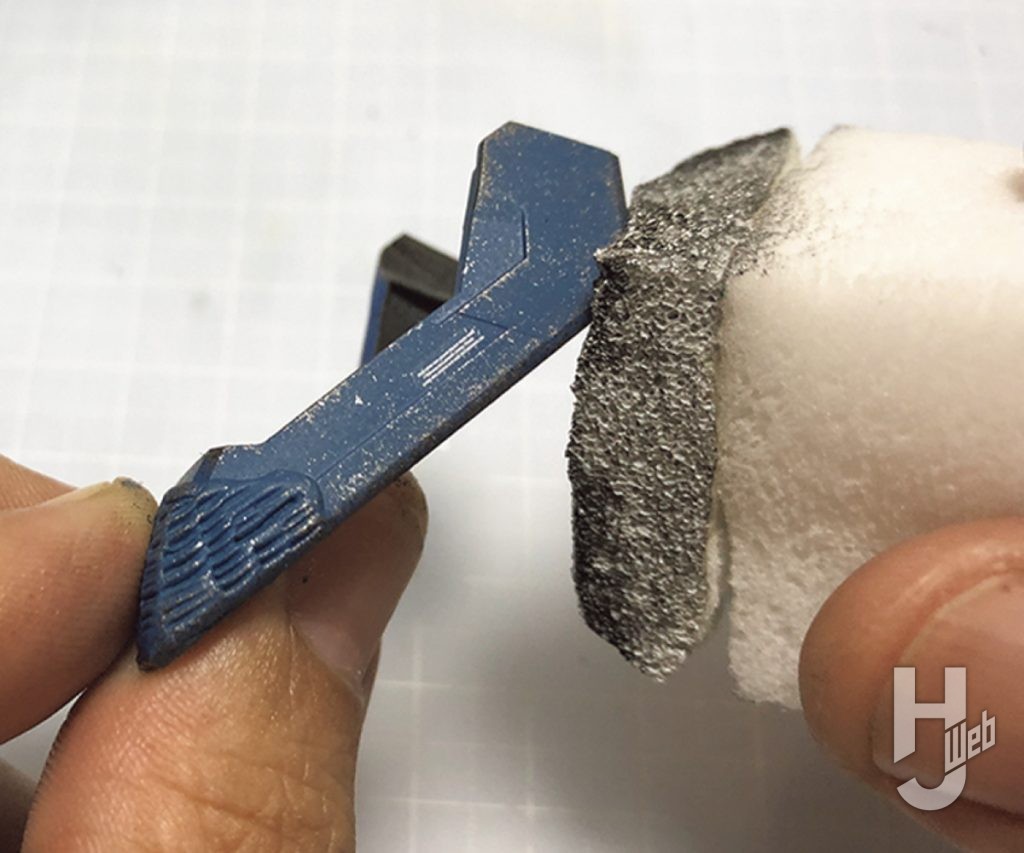

▲最後に、ホビージャパンモデラーズ:ヤスリプレート #600で軽くヤスリがけをすれば完璧です。パーツ面には一切ゲート痕が無いので、面に対するヤスリがけが不要なのです。うん! きれいな面ですね

▲最後に、ホビージャパンモデラーズ:ヤスリプレート #600で軽くヤスリがけをすれば完璧です。パーツ面には一切ゲート痕が無いので、面に対するヤスリがけが不要なのです。うん! きれいな面ですね

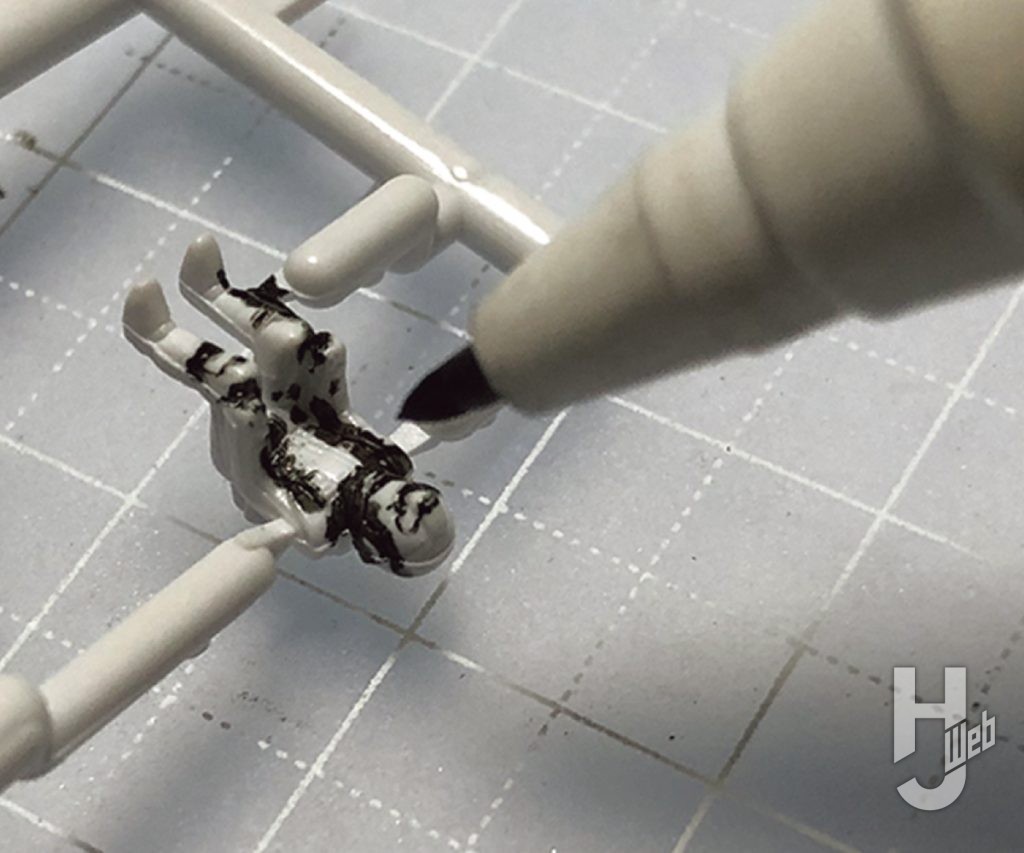

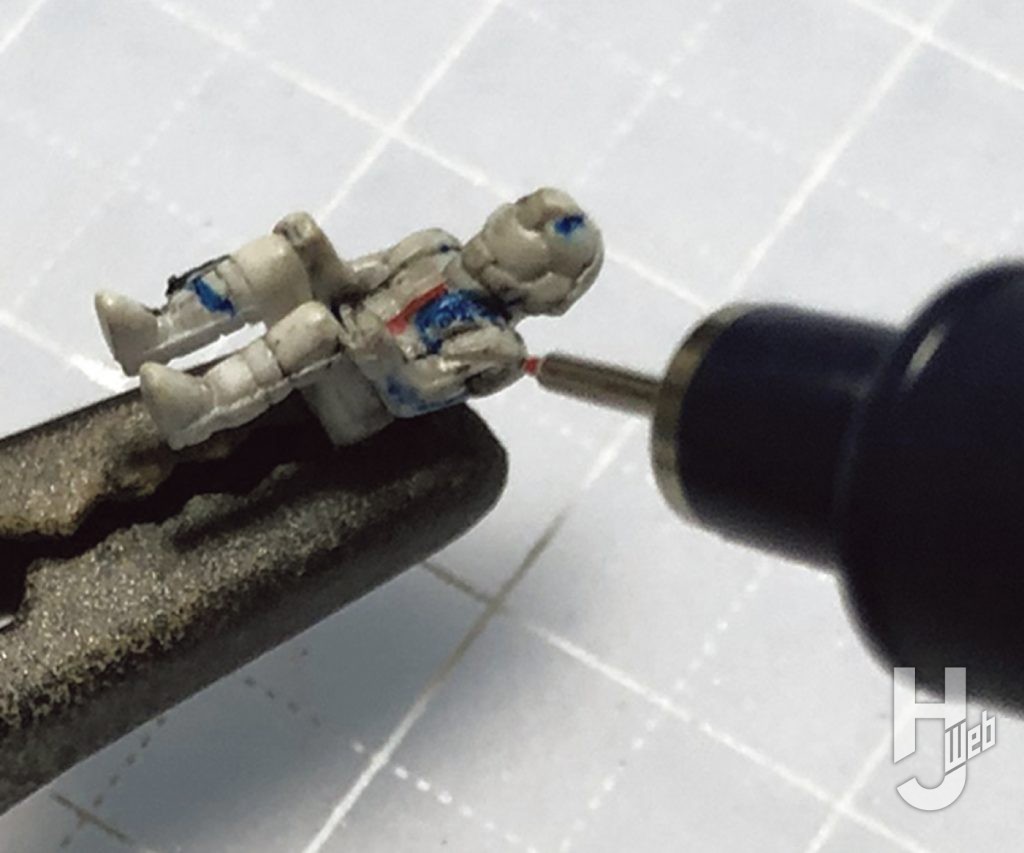

▲パイロットも軽く塗っておきましょう。今回はリアルタッチマーカー グレー3を全体的に塗って、グレー3用の神のペンでボカシました

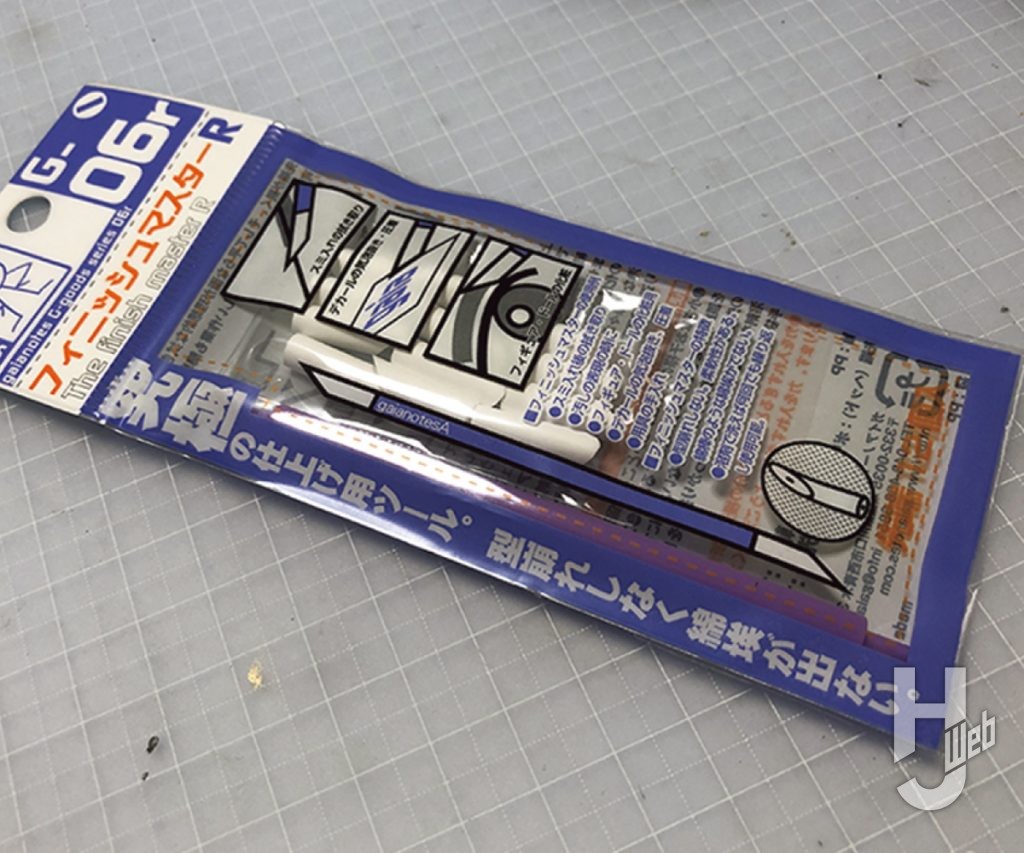

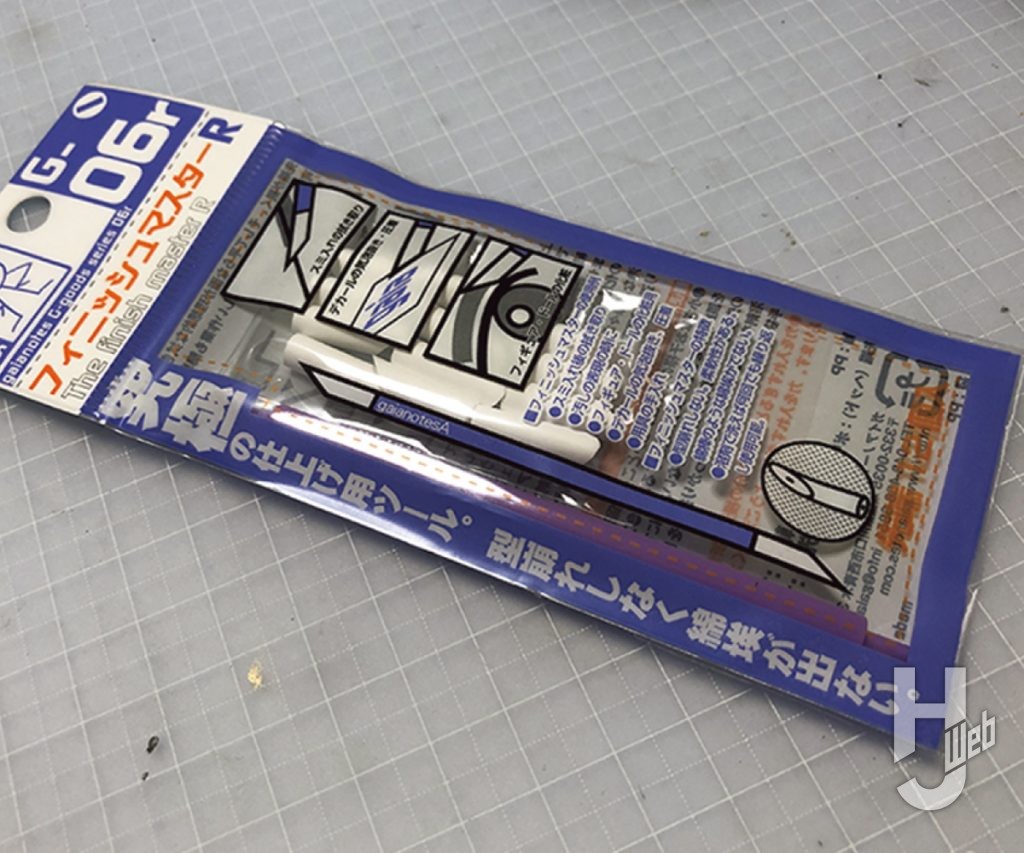

▲ここで秘密兵器♪ ガイアノーツの「フィニッシュマスター」の出番です。綿棒では擦りきれない箇所もきれいに擦って余分なインクを消してくれます。スポンジ状のシリコーンのようなものなのですが、デカールを貼った際の余分な水分吸収にも大活躍するのです

▲ここで秘密兵器♪ ガイアノーツの「フィニッシュマスター」の出番です。綿棒では擦りきれない箇所もきれいに擦って余分なインクを消してくれます。スポンジ状のシリコーンのようなものなのですが、デカールを貼った際の余分な水分吸収にも大活躍するのです

▲あとはメラミンスポンジで大胆に擦ってやるとディテールにのみインクが残ってイイ感じに! ピグマ0.05mmのブルーやレッドで細かい塗りを追加します。これでパイロットの出来上がり

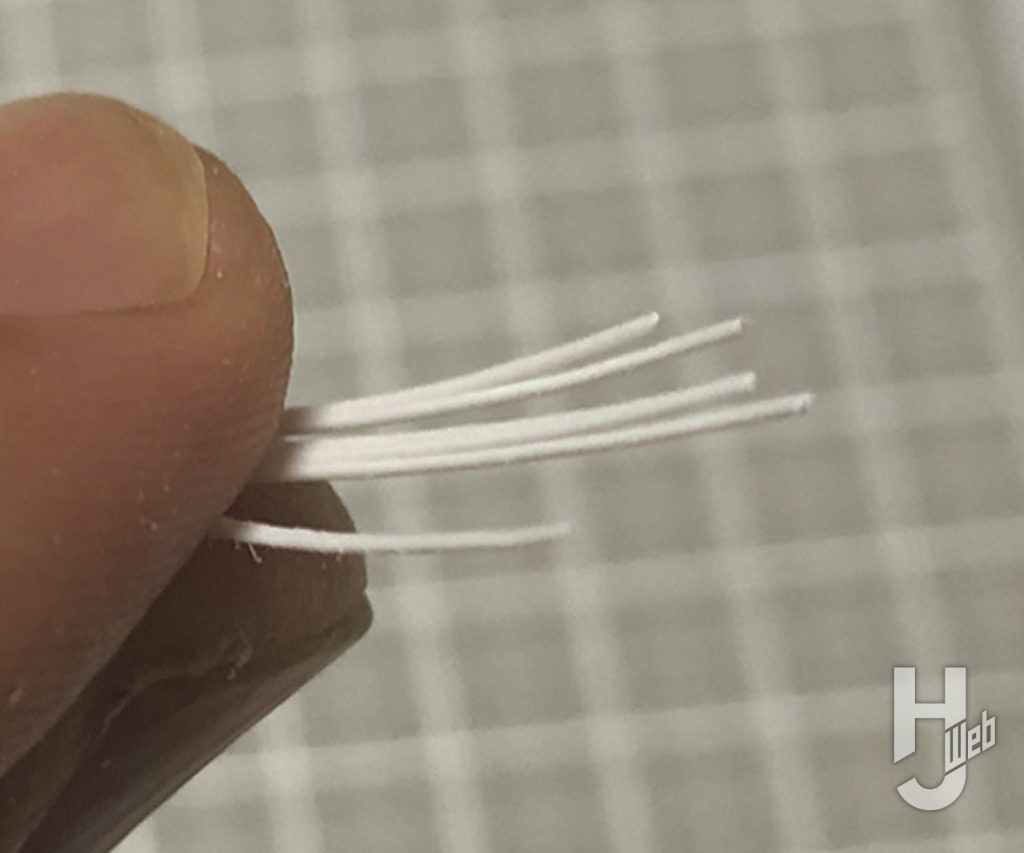

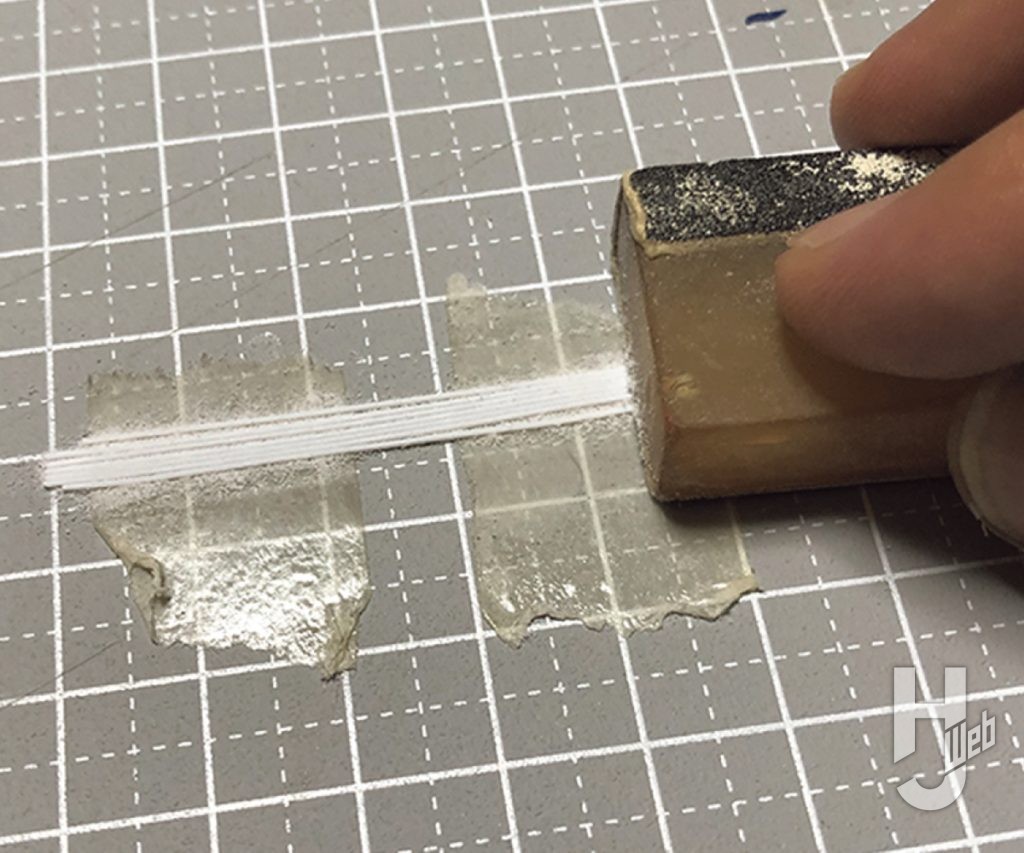

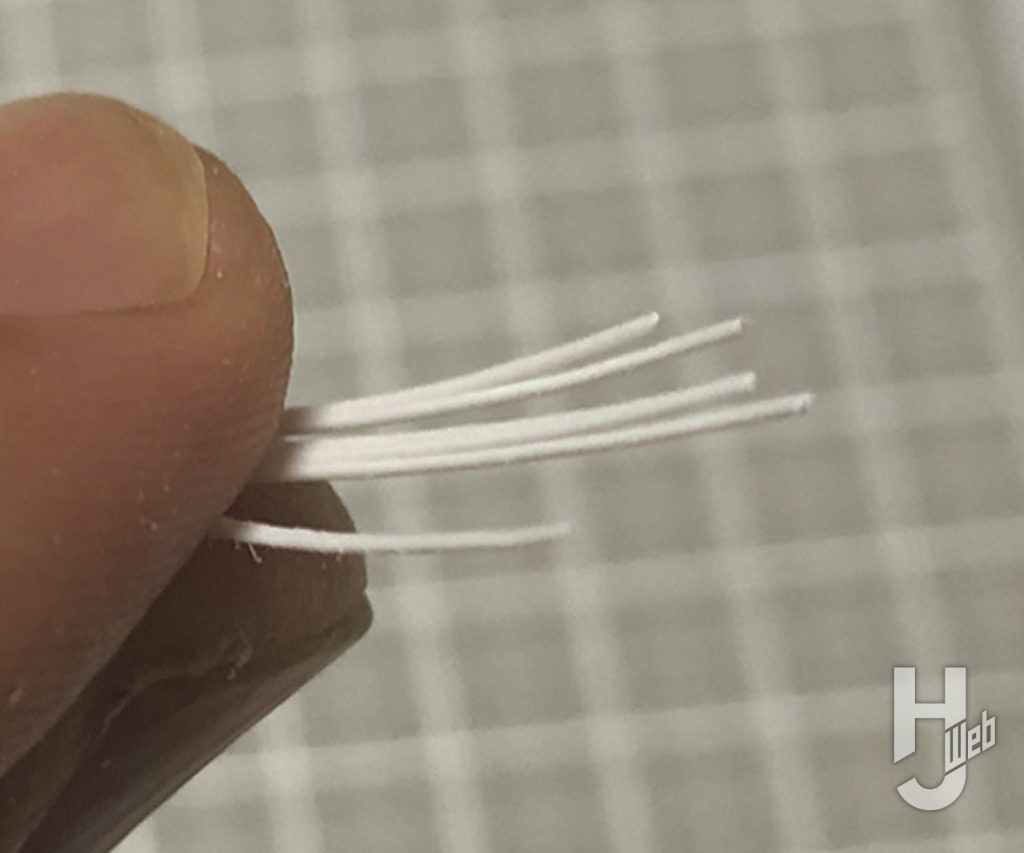

▲陸戦仕様ということで、雰囲気を重視して各箇所にリブ状のディテールを入れていきます。1mm丸プラ棒を適当な長さに切り出し両面テープで固定します。これを平面の当て木に貼り付けた耐水ペーパーでスリスリ削っていきます

▲陸戦仕様ということで、雰囲気を重視して各箇所にリブ状のディテールを入れていきます。1mm丸プラ棒を適当な長さに切り出し両面テープで固定します。これを平面の当て木に貼り付けた耐水ペーパーでスリスリ削っていきます

▲あっという間に、半丸棒ができました! 写真は1mmプラ棒を使っていますが、ケースバイケースで0.5mmプラ棒を使って同様の処理を施せば0.5mm半丸プラ棒ができますよ。スケール的にはこのほうがイイかもしれません

▲あっという間に、半丸棒ができました! 写真は1mmプラ棒を使っていますが、ケースバイケースで0.5mmプラ棒を使って同様の処理を施せば0.5mm半丸プラ棒ができますよ。スケール的にはこのほうがイイかもしれません

▲と、いうことで、半丸プラ棒をスネ部分に仮固定し、SP系接着剤を流し込んで固定します

▲と、いうことで、半丸プラ棒をスネ部分に仮固定し、SP系接着剤を流し込んで固定します

▲ふくらはぎの部分にも同様のディテールを追加します。SP系接着剤が完全に硬化すれば、スティックヤスリなどを使ってリブの始点と終点付近を研磨します。すると、取って付けた感の無い自然なリブが完成しました

▲ふくらはぎの部分にも同様のディテールを追加します。SP系接着剤が完全に硬化すれば、スティックヤスリなどを使ってリブの始点と終点付近を研磨します。すると、取って付けた感の無い自然なリブが完成しました

▲陸戦仕様っぽくするために「チョバムアーマー的なもの」を脚部に装着してみたいと思います。パーツにそのままエポパテを盛ると接着されて外れなくなりますので、エポパテを盛る箇所にマスキングテープで養生しておきます

▲陸戦仕様っぽくするために「チョバムアーマー的なもの」を脚部に装着してみたいと思います。パーツにそのままエポパテを盛ると接着されて外れなくなりますので、エポパテを盛る箇所にマスキングテープで養生しておきます

▲マスキングテープの上からエポパテを盛り付けていきます。切れ目を入れておくと硬化後に簡単に分割することが出来ます。エポパテが硬化してマスキングテープを剥がせばこんな感じになります

▲マスキングテープの上からエポパテを盛り付けていきます。切れ目を入れておくと硬化後に簡単に分割することが出来ます。エポパテが硬化してマスキングテープを剥がせばこんな感じになります

▲︎マスキングテープから各パーツを剥がし、ヤスリで大きさと形状を整えたものをスネパーツに貼り付けてみました。まぁ、だいたいイメージしていた感じになりましたので、あとは細部を調整していきます

ステップ 3 プラ板箱組みでお気楽自作パーツ

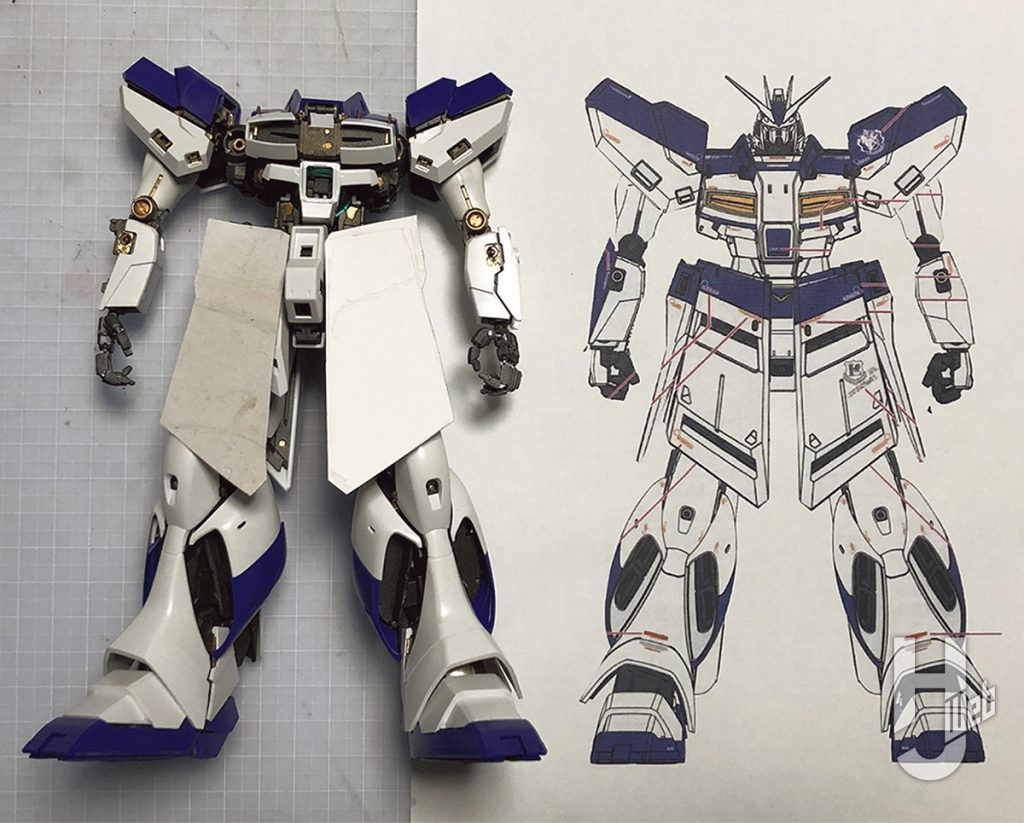

▲︎今回のメインイベント(?)前後の追加腰装甲の作製です。組立説明書のイラストを等倍&拡大コピーし、腰装甲を大型化するためのイメージを固めます。陸戦仕様ってやっぱり、大型の腰アーマーが欲しくなりますよね?

▲︎今回のメインイベント(?)前後の追加腰装甲の作製です。組立説明書のイラストを等倍&拡大コピーし、腰装甲を大型化するためのイメージを固めます。陸戦仕様ってやっぱり、大型の腰アーマーが欲しくなりますよね?

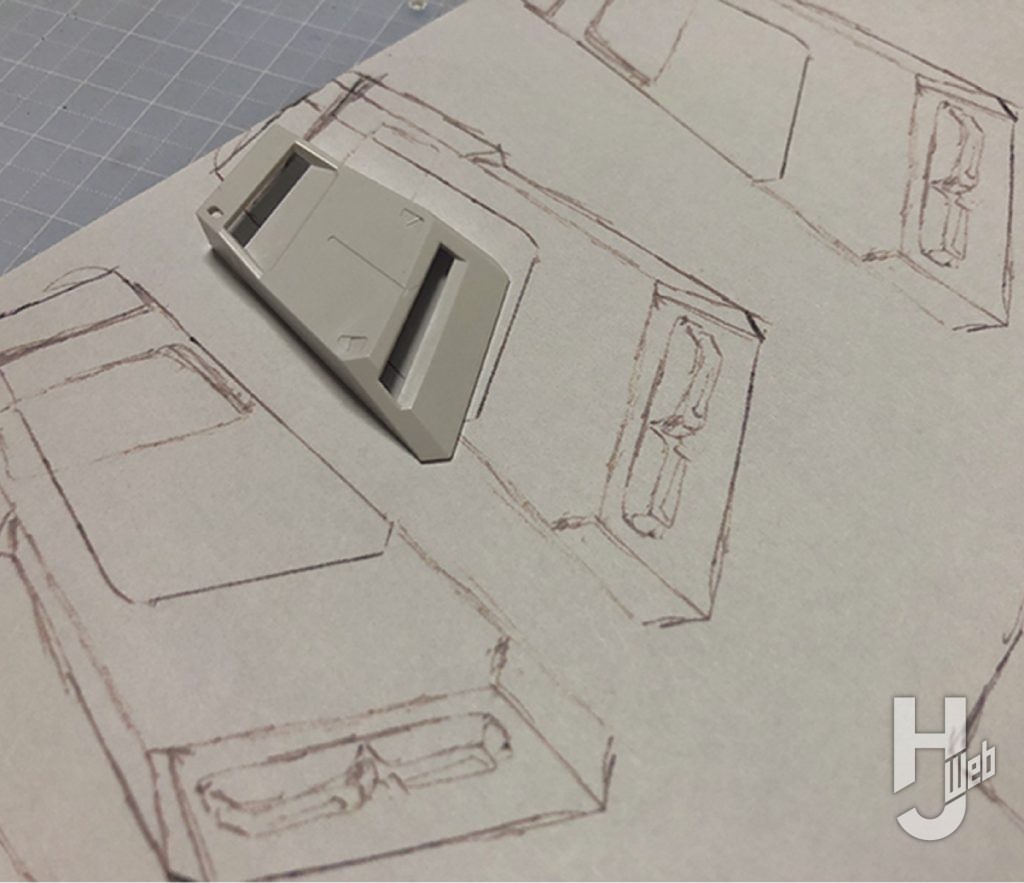

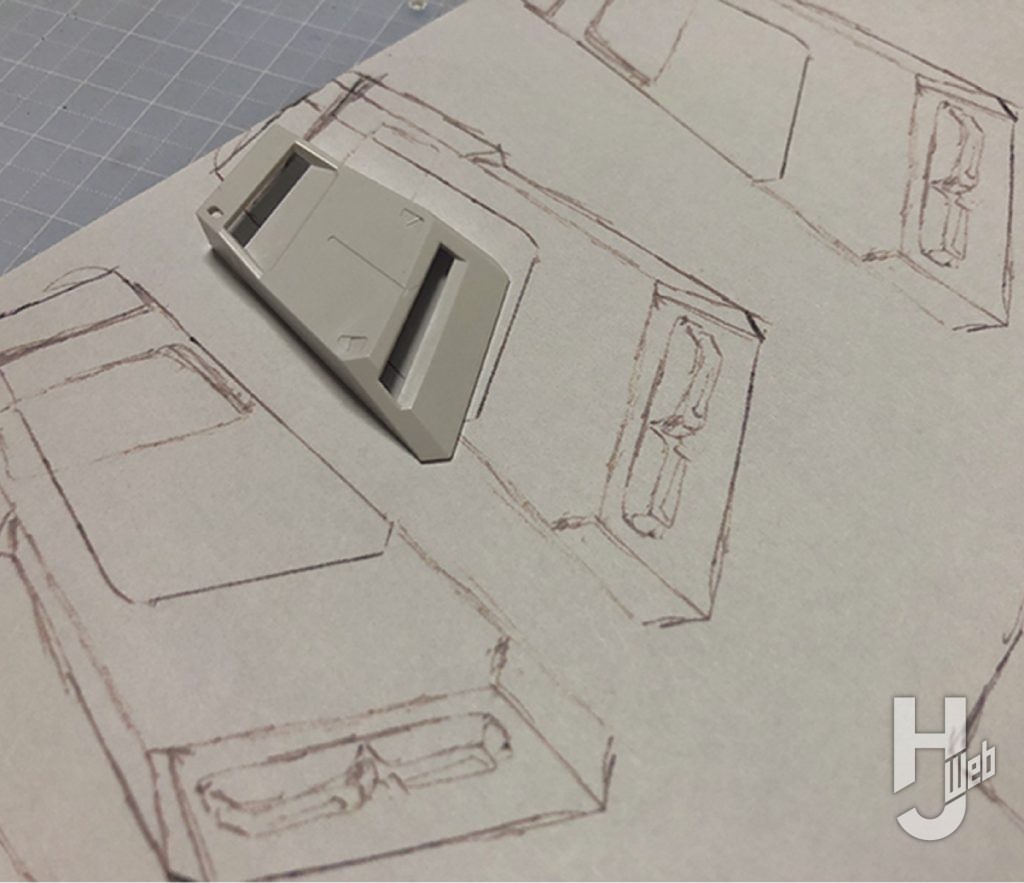

▲イメージが固まれば、大型アーマーの設計図(という名の落書き)を書いてパーツ用台紙の基にします。ひとつ書いて反転コピーすれば左右のパーツが揃います

▲イメージが固まれば、大型アーマーの設計図(という名の落書き)を書いてパーツ用台紙の基にします。ひとつ書いて反転コピーすれば左右のパーツが揃います

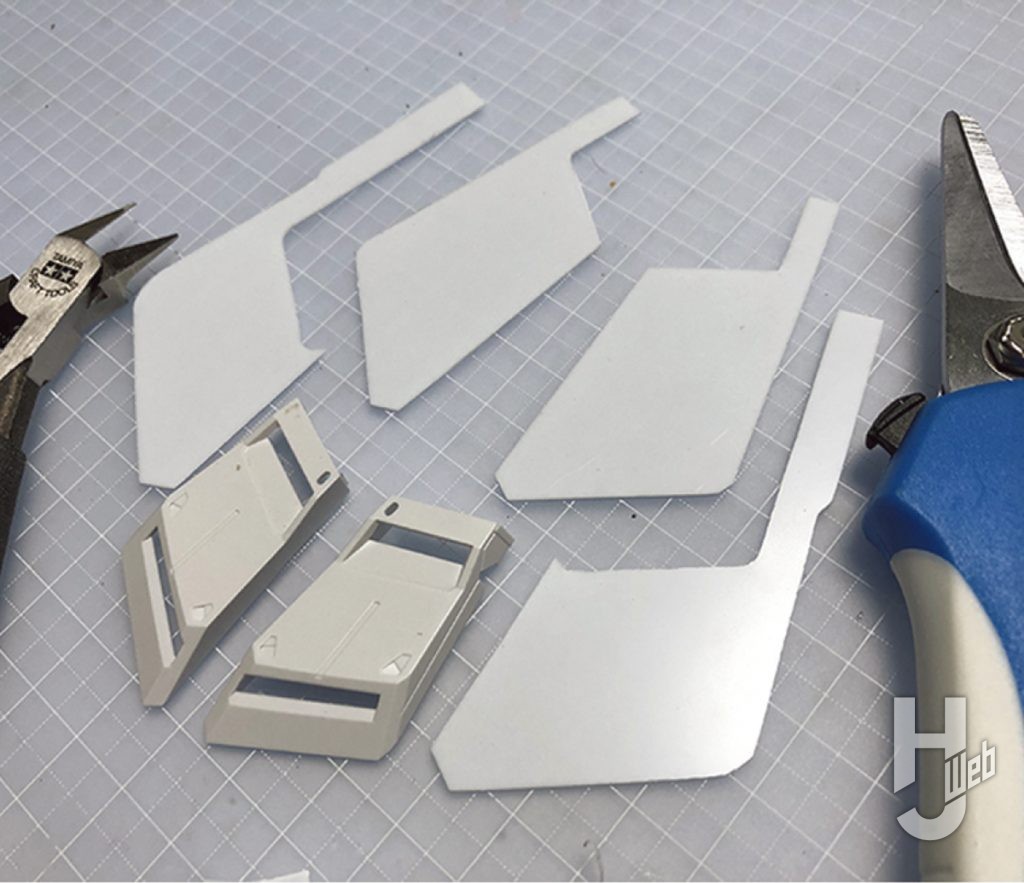

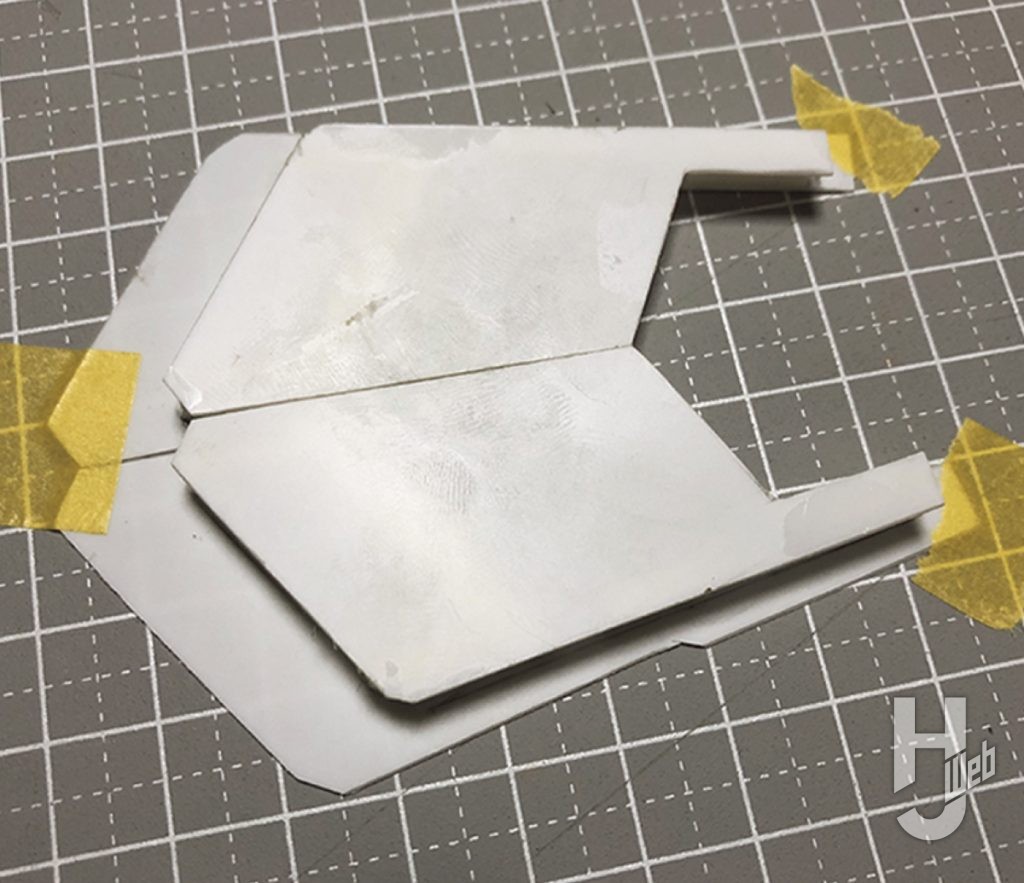

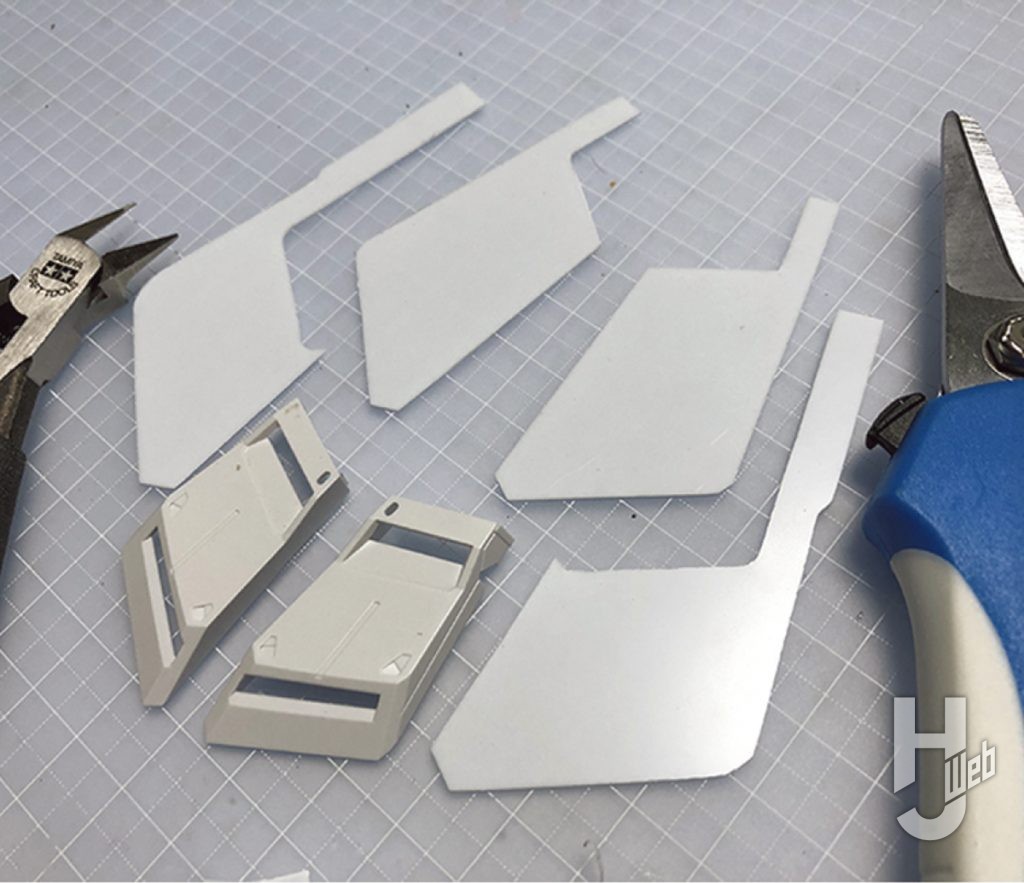

▲コピー用紙をハサミで切り出し、0.5mmプラ板の上に置いて、コピー用紙のフチを鉛筆でなぞりながら形状を書き込みます。この境界線に沿ってプラ板を切り出したものがスクラッチパーツの基になるのです

▲コピー用紙をハサミで切り出し、0.5mmプラ板の上に置いて、コピー用紙のフチを鉛筆でなぞりながら形状を書き込みます。この境界線に沿ってプラ板を切り出したものがスクラッチパーツの基になるのです

▲基部パーツの厚みに合わせてプラ棒やプラ板で高さを出し上下を貼り合わせます

▲底面と上面の形状と位置が決まったので、あとは側面にもプラ板を貼り付けて、形状を確定させていきます。プラ板の接着部分の裏側にはエポパテを詰め込んで強度を保つようにしています

▲底面と上面の形状と位置が決まったので、あとは側面にもプラ板を貼り付けて、形状を確定させていきます。プラ板の接着部分の裏側にはエポパテを詰め込んで強度を保つようにしています

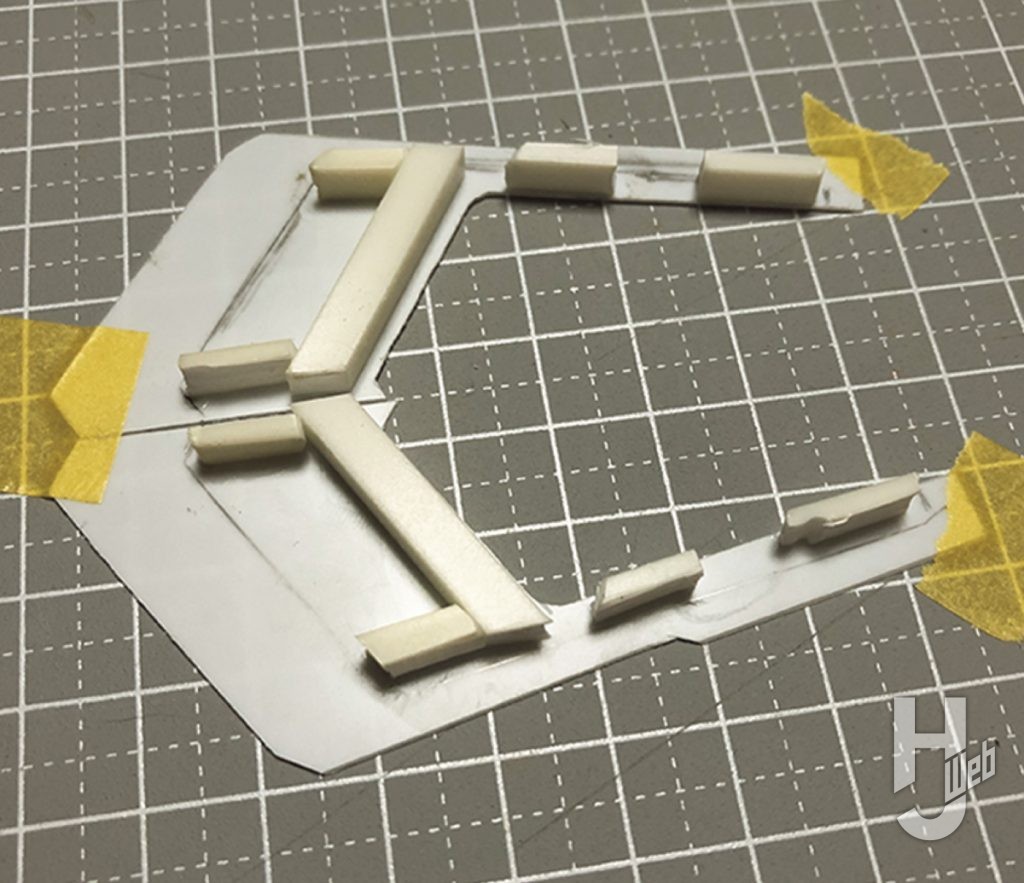

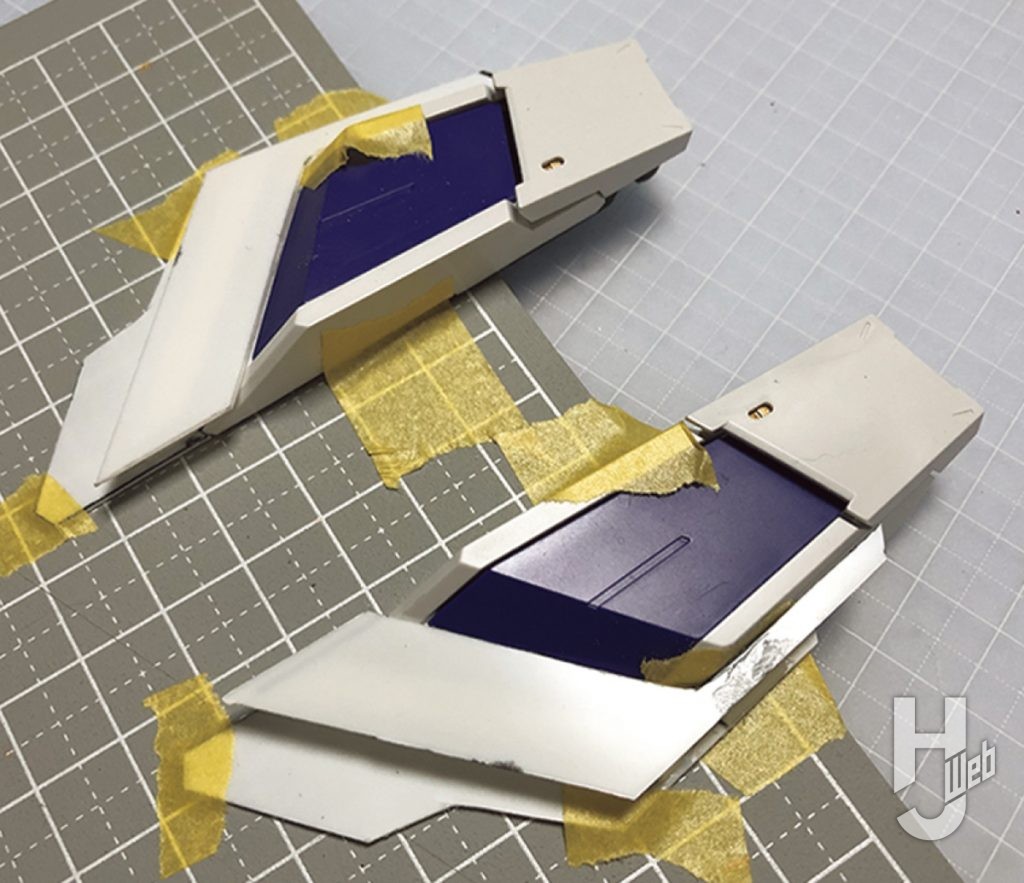

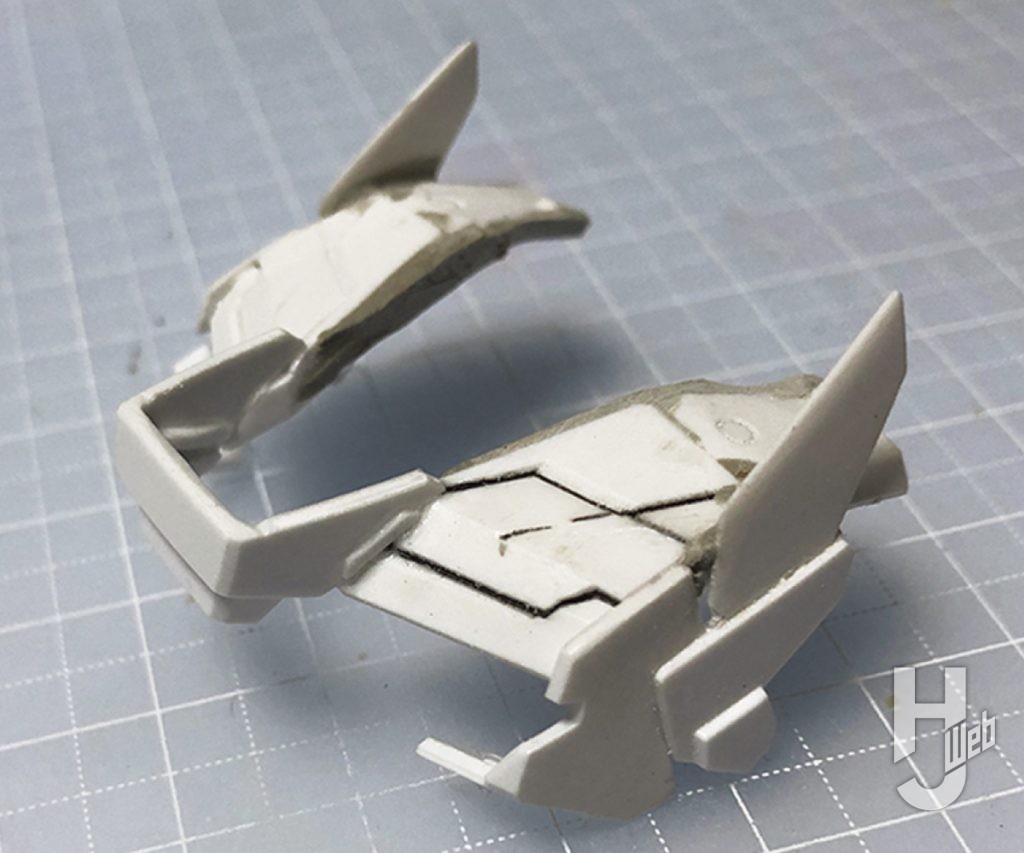

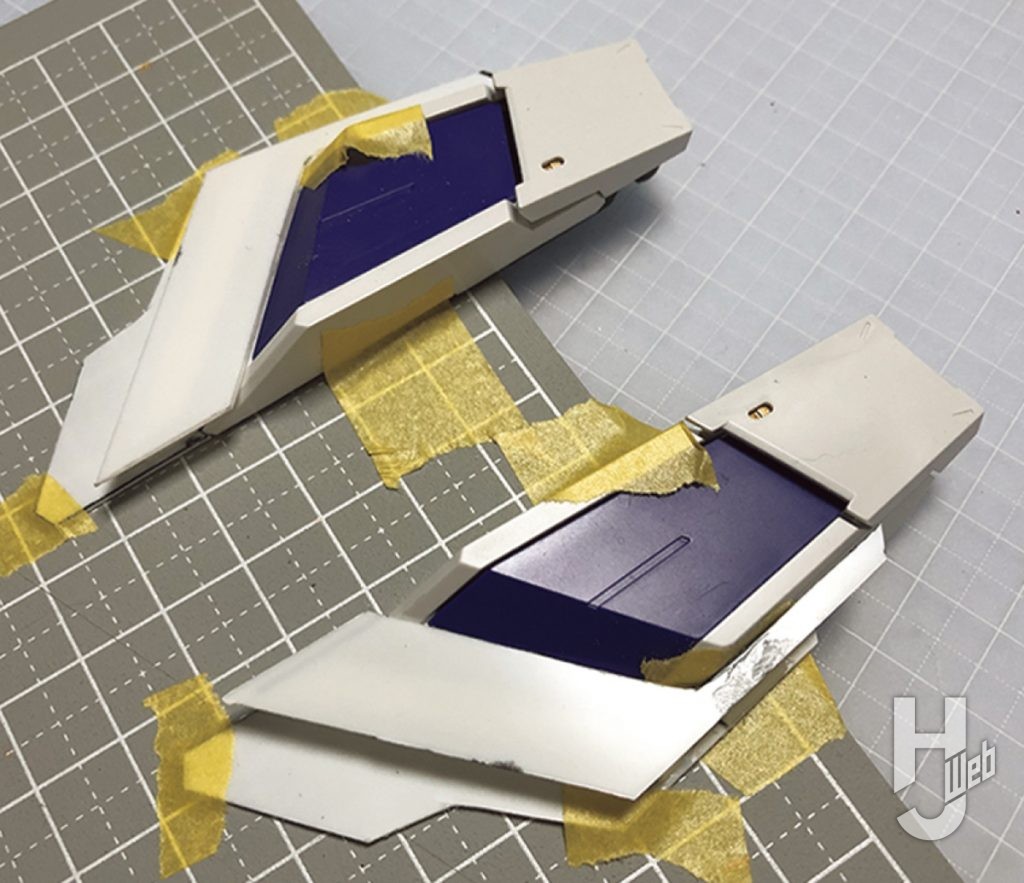

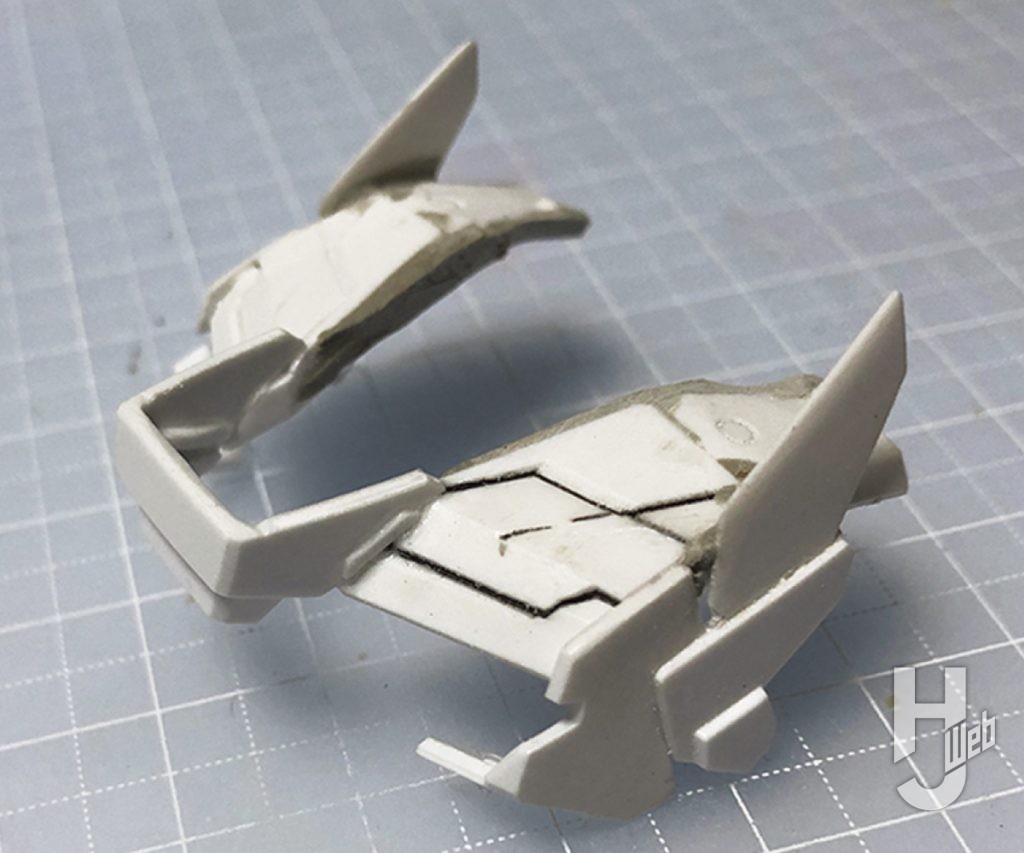

▲次はリア・アーマーの追加装甲を作製していきます。追加装甲は「ハメ込み式」にするため、マスキングテープで固定しながらの作業です

▲次はリア・アーマーの追加装甲を作製していきます。追加装甲は「ハメ込み式」にするため、マスキングテープで固定しながらの作業です

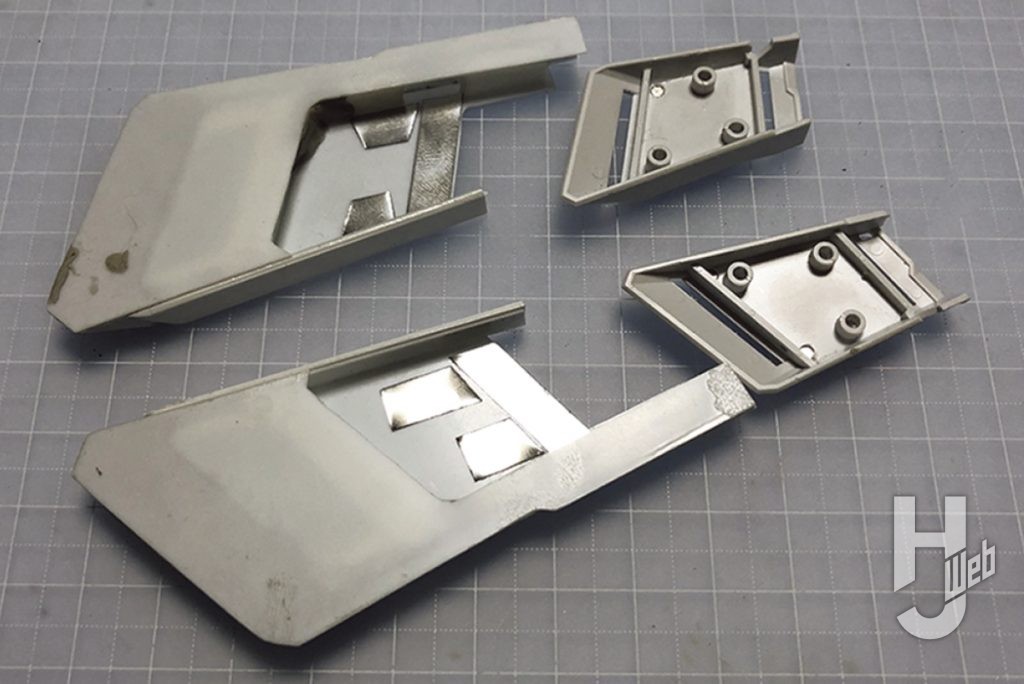

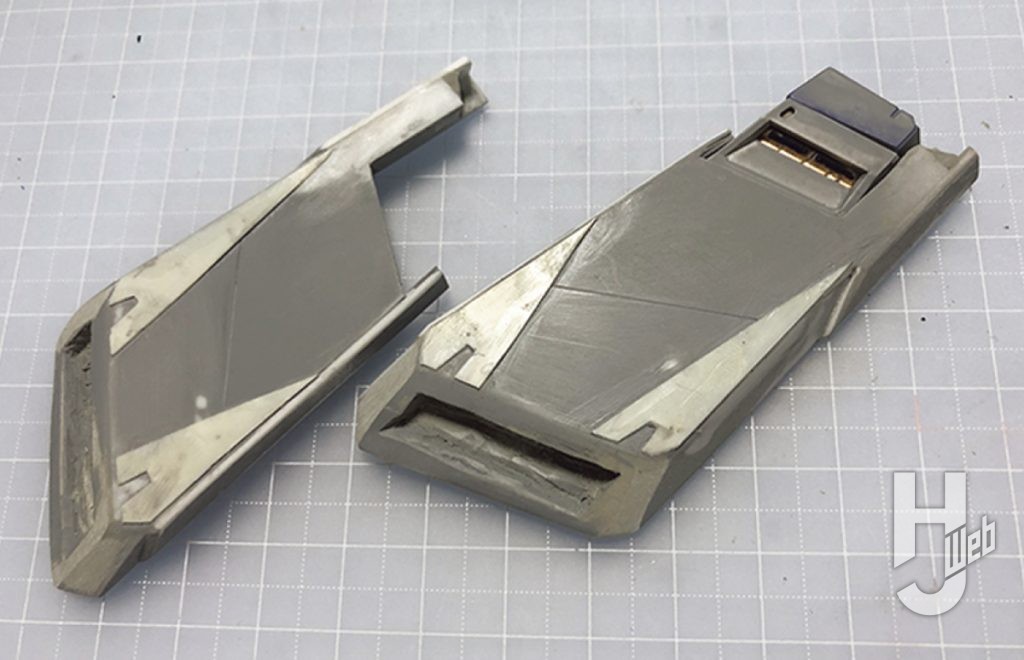

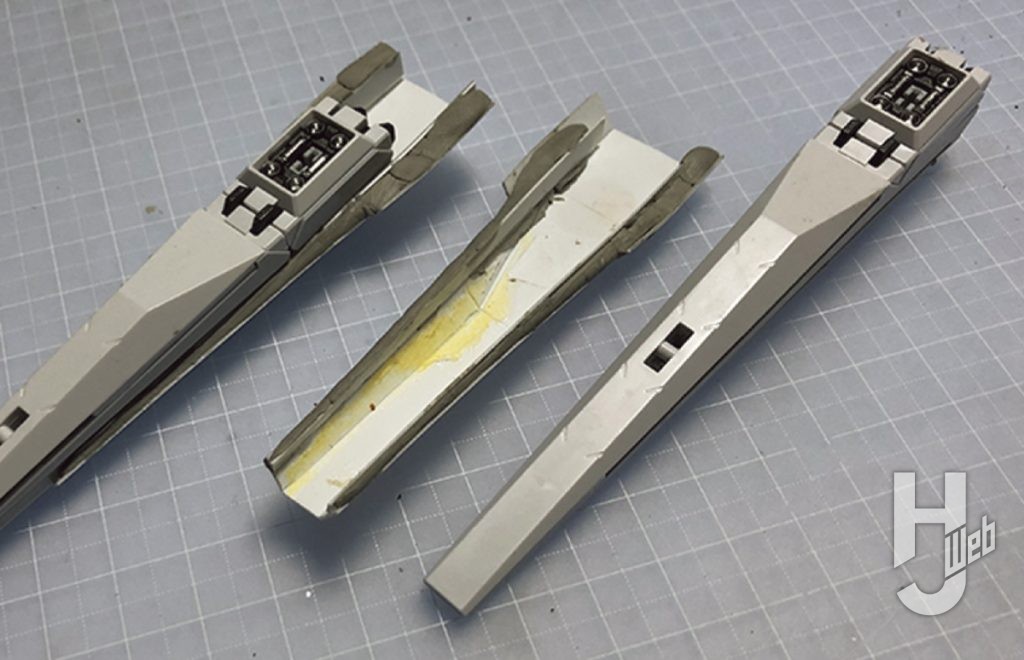

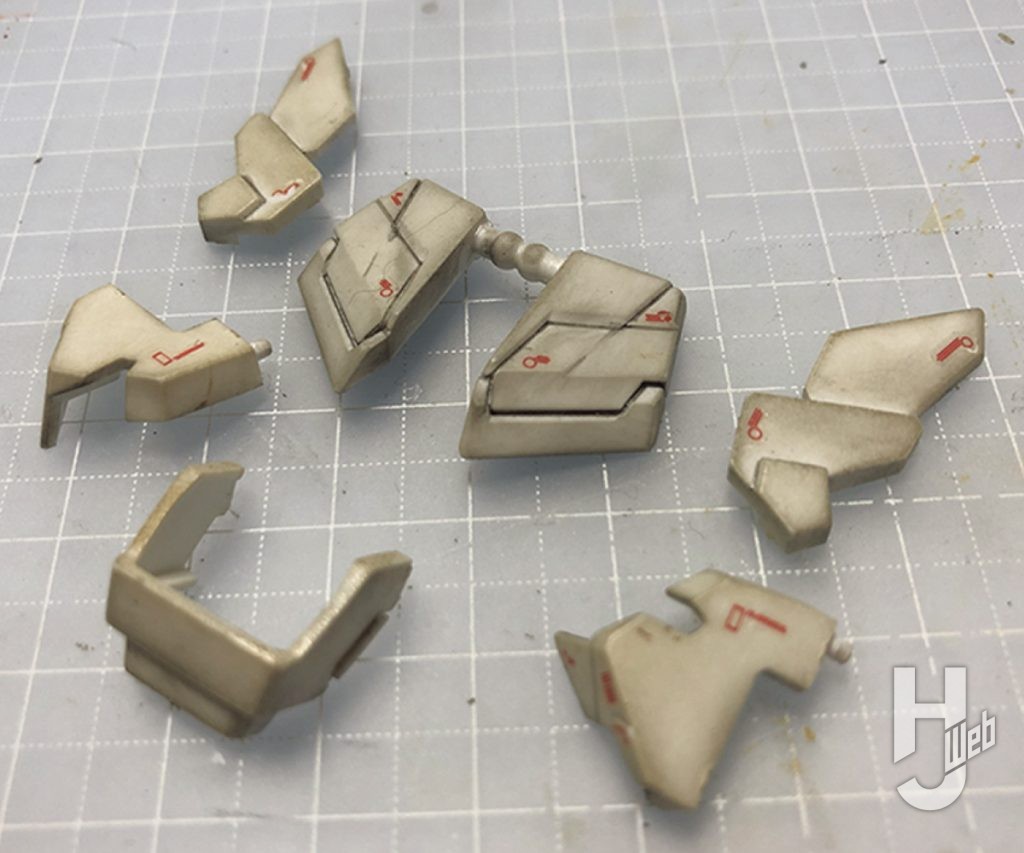

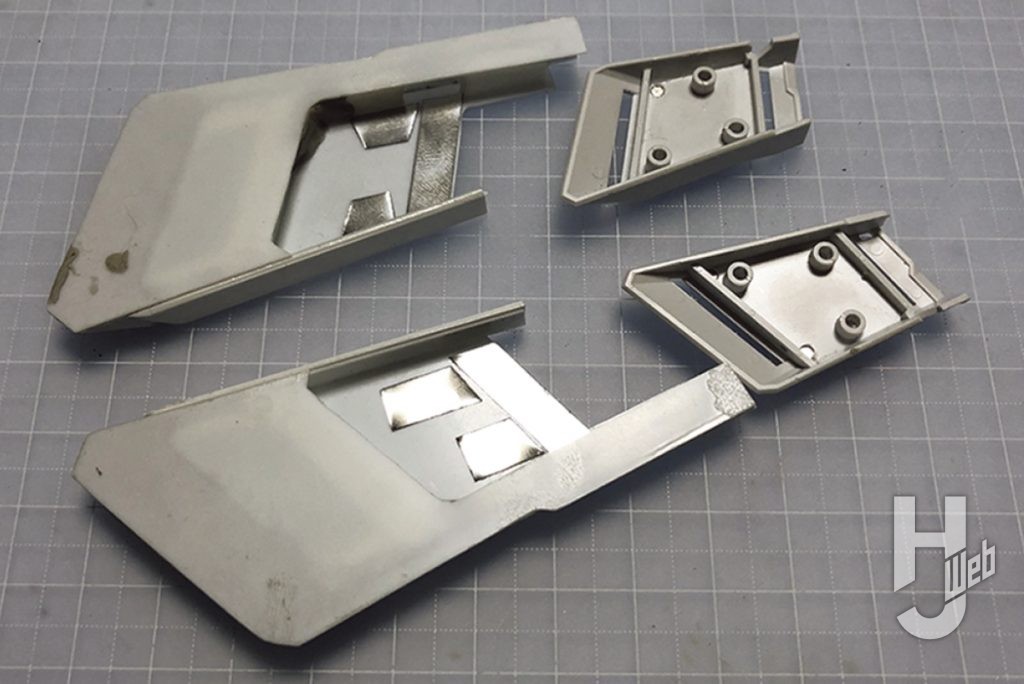

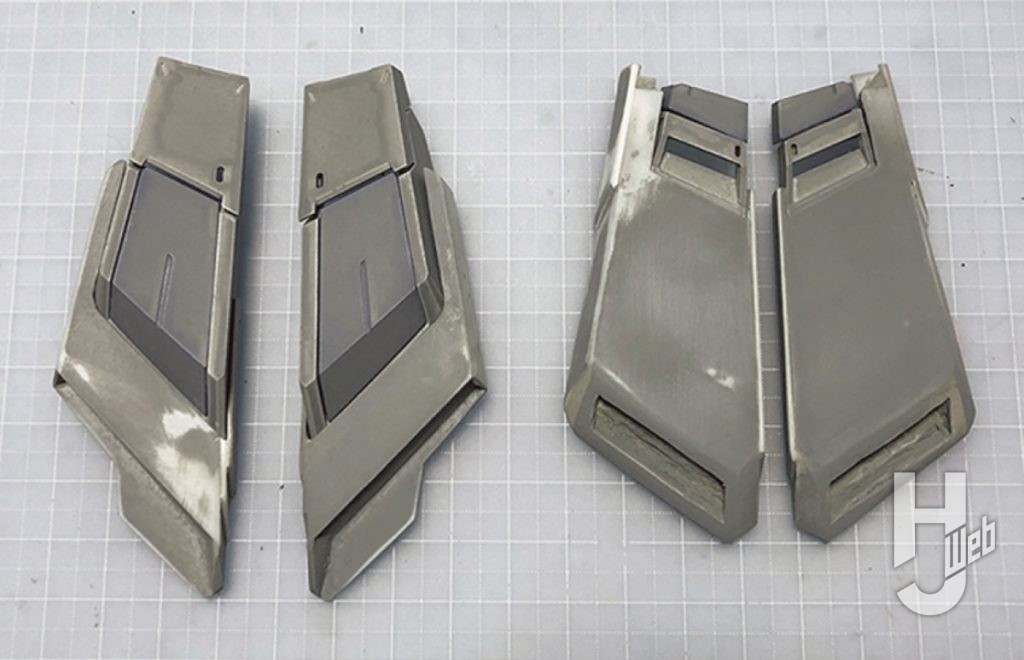

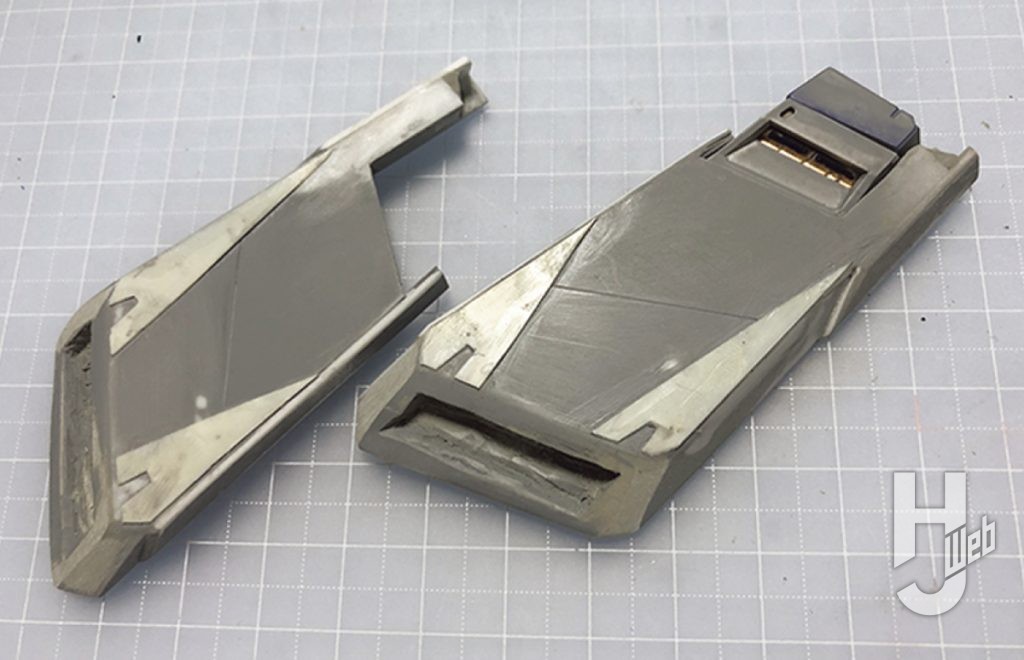

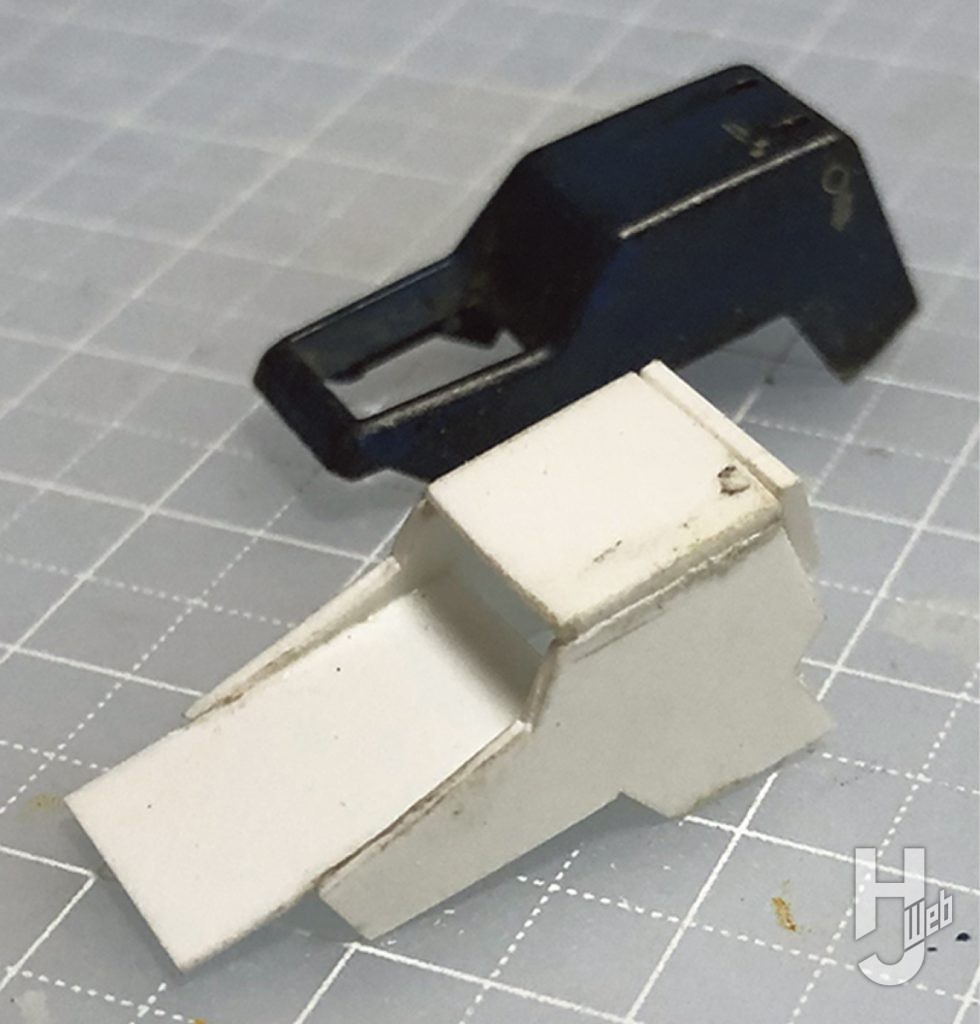

▲腰部前後の追加パーツの形状ができました。基部パーツと比べると相当巨大化されていることがよく判ります。裏側から見た状態だと装着方法が分かりやすいですね

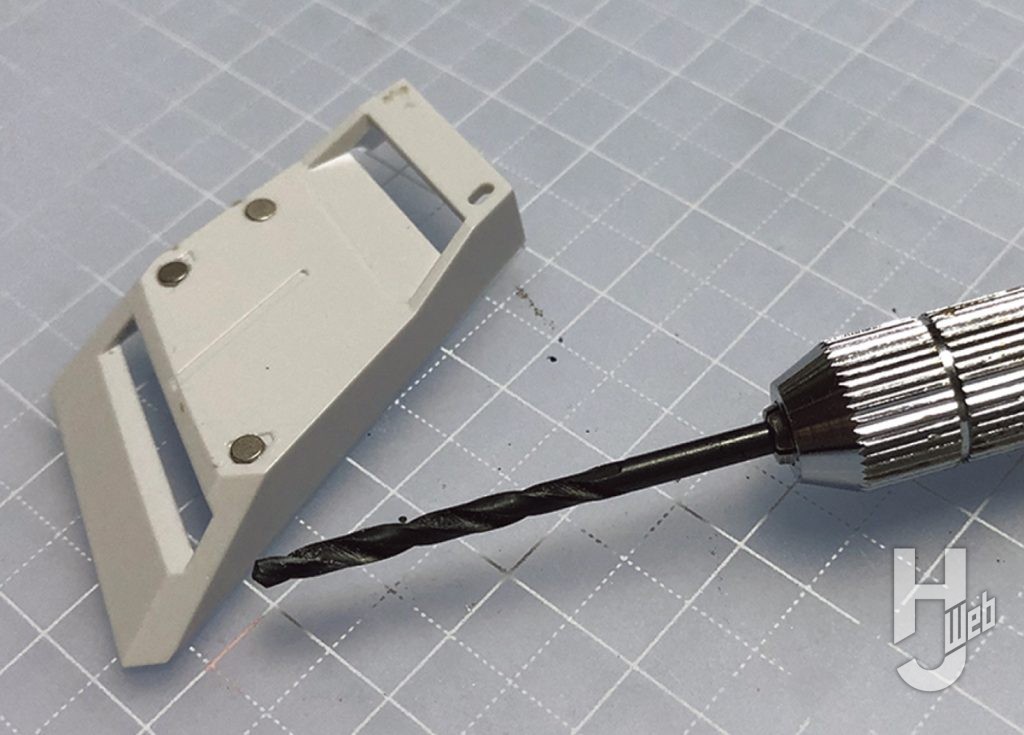

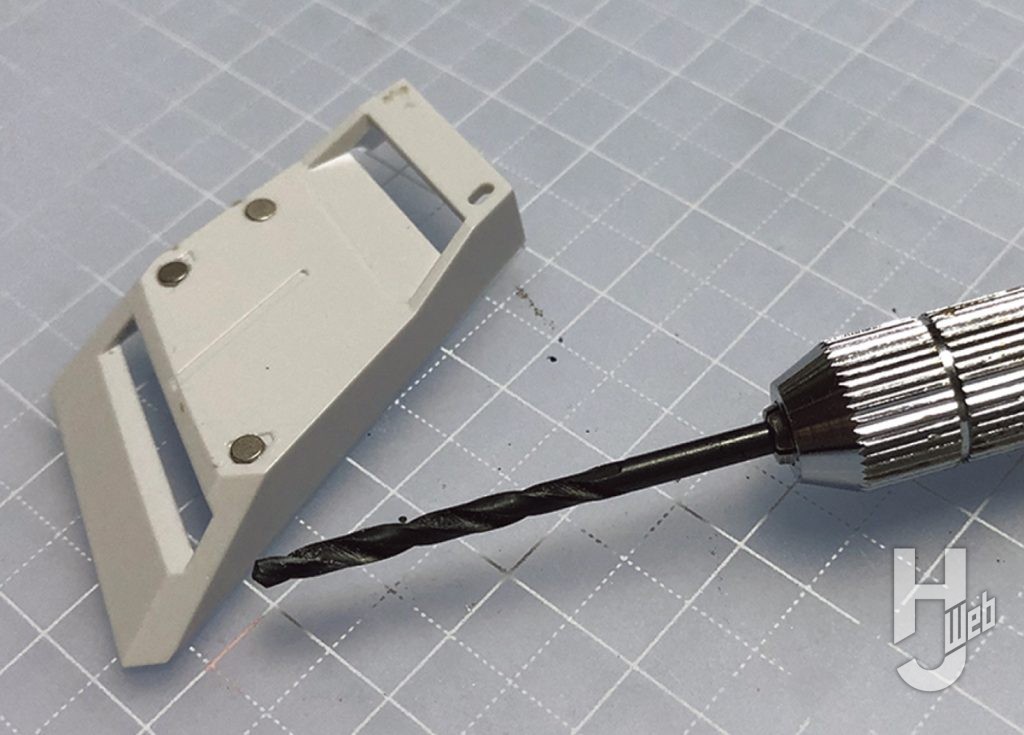

▲このまま装着しても充分な保持力はあるのですが、ネオジム磁石を組み込んでさらに保持力を高めたいと思います。基部パーツにスピンブレードで穴を開け、Φ1.5mmのネオジム磁石を埋め込みます。裏側から低粘度の瞬間接着剤を流し込み完全固定します

▲このまま装着しても充分な保持力はあるのですが、ネオジム磁石を組み込んでさらに保持力を高めたいと思います。基部パーツにスピンブレードで穴を開け、Φ1.5mmのネオジム磁石を埋め込みます。裏側から低粘度の瞬間接着剤を流し込み完全固定します

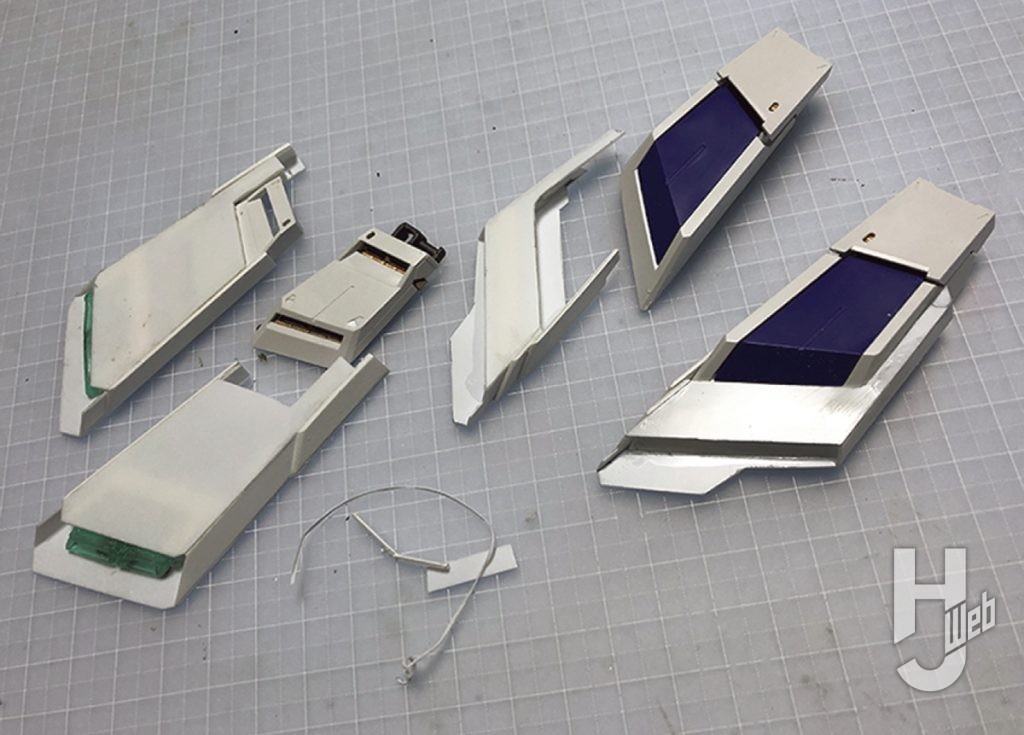

▲みなさん、磁石がくっつく「受け側」をどうするかで困ったことはありませんか? 私が多用しているのはコレ! 久宝金属の「MINI MIMIステンレス 0.1mm」です。裏面に粘着シートが貼られた0.1mm厚のスチール板なので、ハサミで切って必要な箇所に貼り付けるだけで、磁石の「受け側」が出来てしまうのです

▲みなさん、磁石がくっつく「受け側」をどうするかで困ったことはありませんか? 私が多用しているのはコレ! 久宝金属の「MINI MIMIステンレス 0.1mm」です。裏面に粘着シートが貼られた0.1mm厚のスチール板なので、ハサミで切って必要な箇所に貼り付けるだけで、磁石の「受け側」が出来てしまうのです

▲「MINI MIMIステンレス 0.1mm」を適度なサイズに切り取り、ネオジム磁石の位置に合わせて貼り付けるだけ。めっちゃお気楽です

▲「MINI MIMIステンレス 0.1mm」を適度なサイズに切り取り、ネオジム磁石の位置に合わせて貼り付けるだけ。めっちゃお気楽です

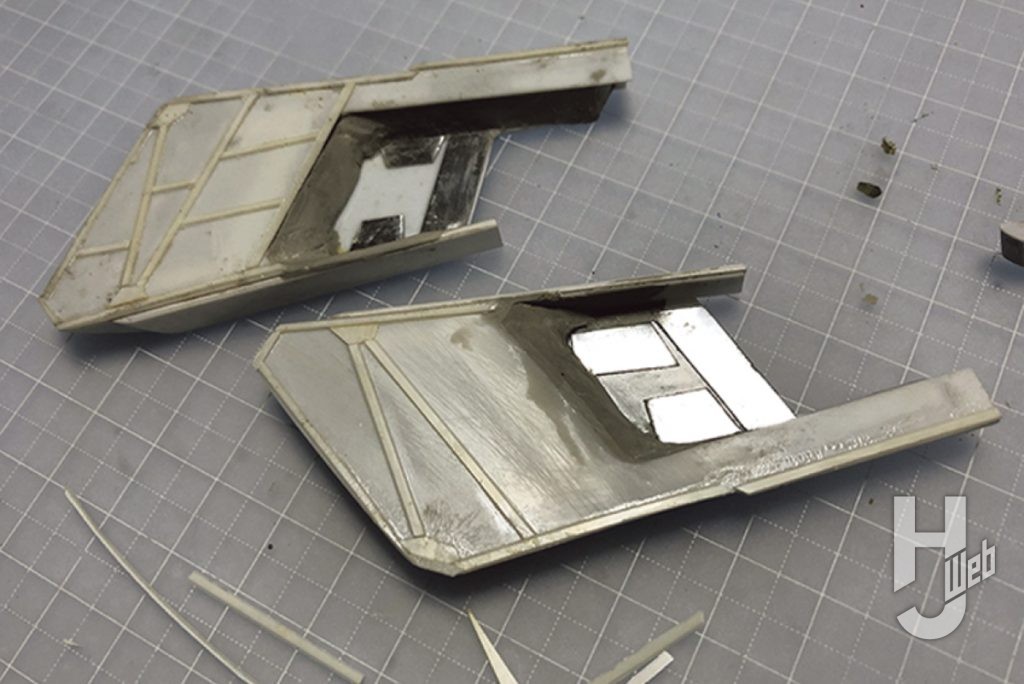

▲追加装甲の裏側がただの平面だと寂しいので、なんとなくディテールを入れてみます。「プラ板ハサミ」で細く切り出したプラ板を思いつくまま、なんとなくトラス状に貼り付けました

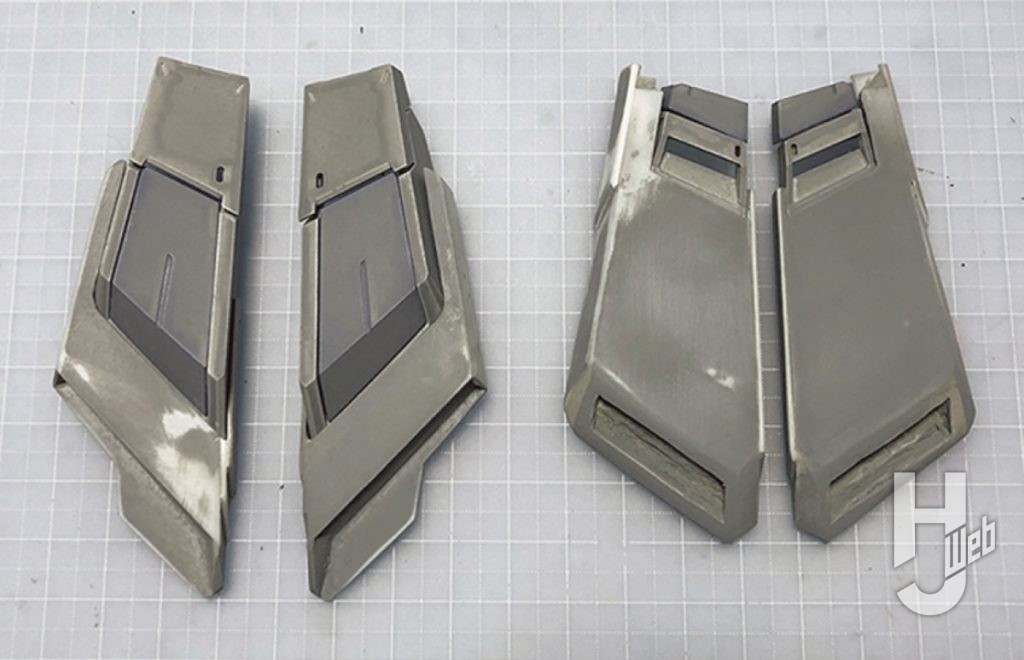

▲サーフェイサーを吹いて接着部の合わせ目や面の状態を確認し、腰部追加装甲は一応の完成です。当然、このあと組み立てに入るわけですが、それまでに細かい調整を行います

▲サーフェイサーを吹いて接着部の合わせ目や面の状態を確認し、腰部追加装甲は一応の完成です。当然、このあと組み立てに入るわけですが、それまでに細かい調整を行います

▲フロントの追加装甲がなんだかスッキリしすぎているので、0.3mmプラ板でディテールを貼り付けてみました

▲フロントの追加装甲がなんだかスッキリしすぎているので、0.3mmプラ板でディテールを貼り付けてみました

ステップ 4 エポパテとプラ板でお気楽自作パーツ

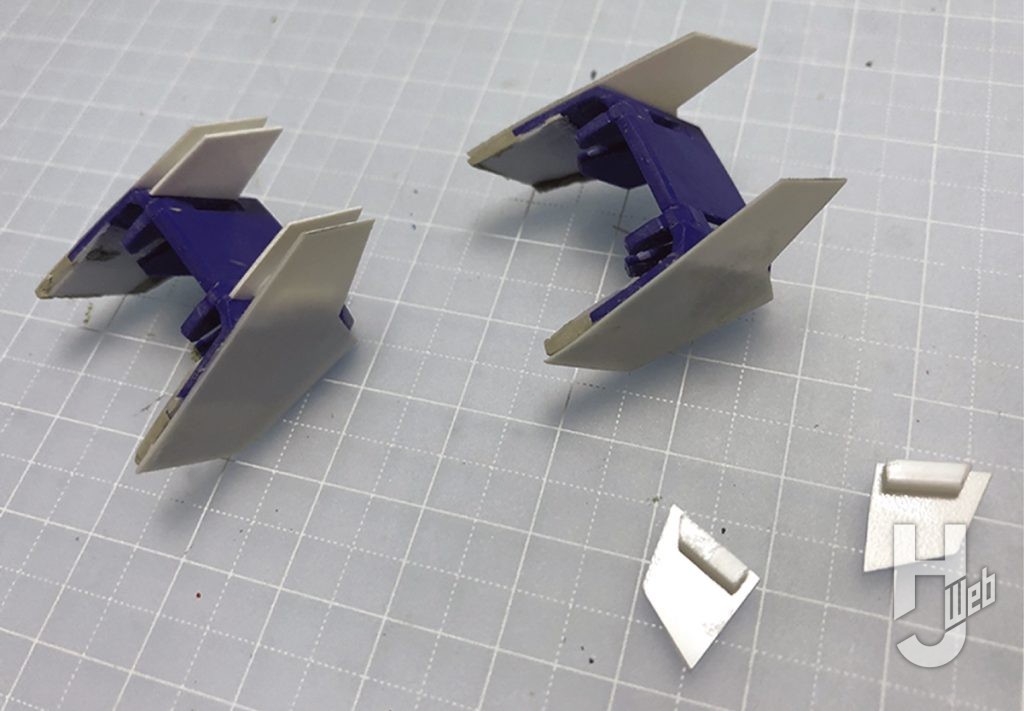

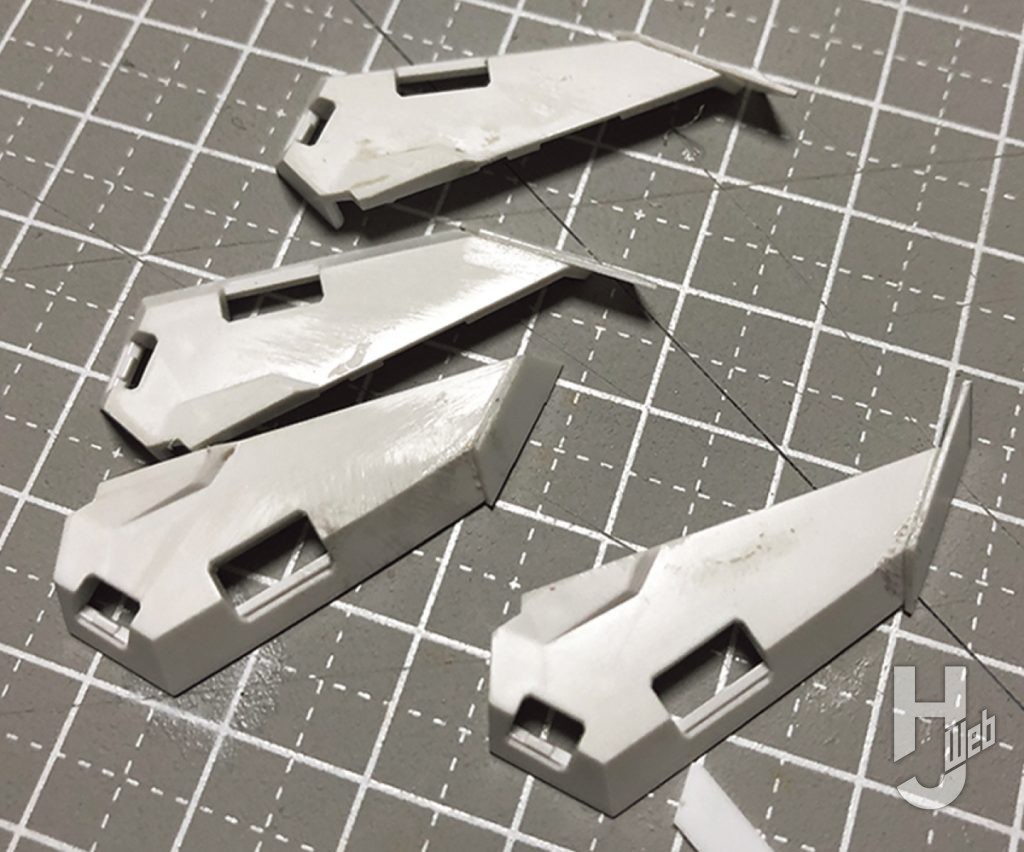

▲腰部サイド・アーマーにはフィン・ファンネルのパーツを利用したいと思います。適所にエポパテで裏打ちし、強度を持たすようにしてみました

▲腰部サイド・アーマーにはフィン・ファンネルのパーツを利用したいと思います。適所にエポパテで裏打ちし、強度を持たすようにしてみました

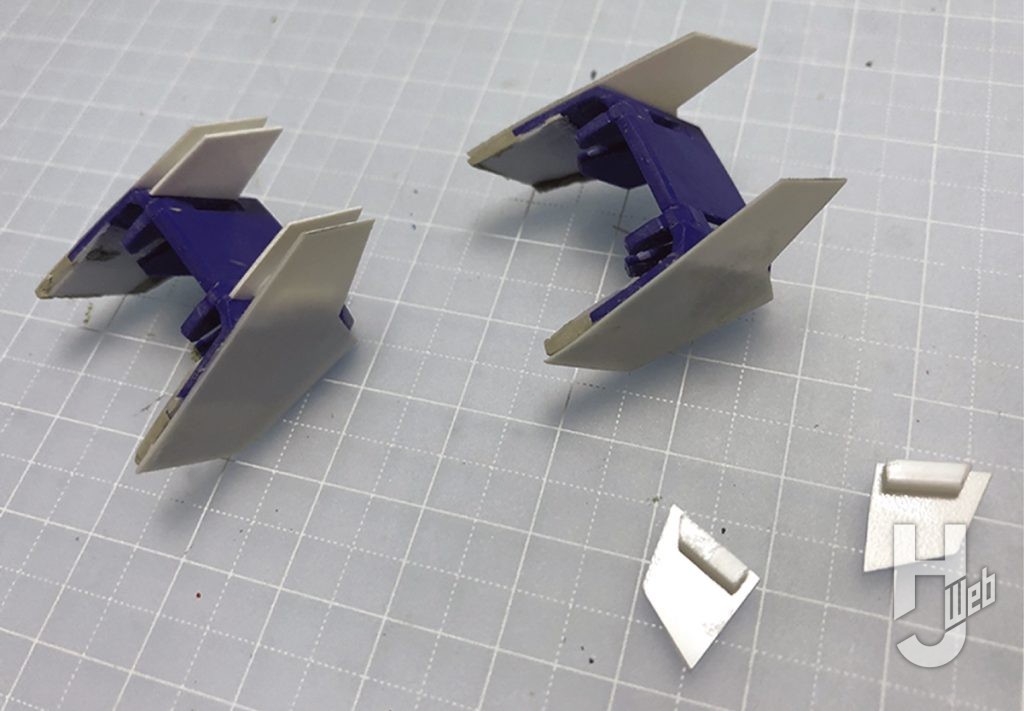

▲カチャッとスライドさせればフィン・ファンネルをきっちり保持してくれます

▲ギミックが決まったので、カバー部分を造っていきます。今回はプラ板の接着部分にL字型プラ棒を使い接着面積を広くすることで強度を確保しています

▲ギミックが決まったので、カバー部分を造っていきます。今回はプラ板の接着部分にL字型プラ棒を使い接着面積を広くすることで強度を確保しています

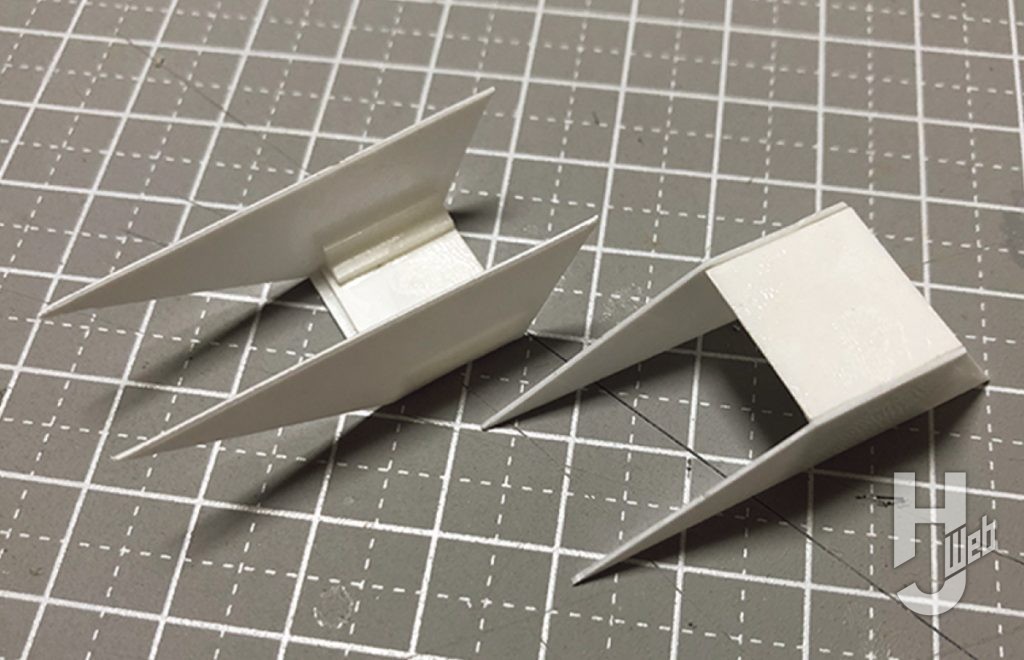

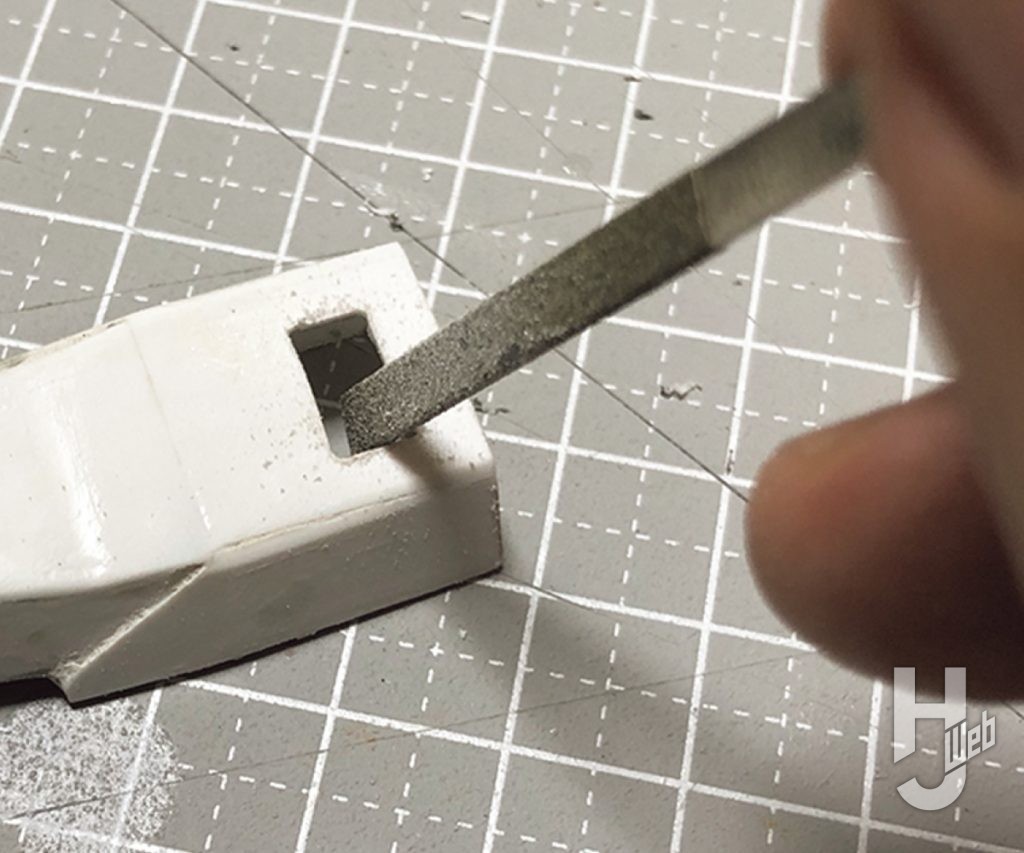

▲腰との接続パーツを組み込むために四角い穴を開けます。まずは1.2mmピンバイスでプラ板切断用の穴を四隅に開けました

▲四隅と中間点の穴を利用し、使い込んだニッパーで切断していきます。開口が済んだら金属ヤスリ(平)で形状を整えていきます

ステップ 5 エポパテでお気楽自作パーツ

▲次はエポパテを利用して、肩アーマーをボリュームアップします。形状はそのままにしたいので、全体のボリュームアップをするため、パーツの裏に0.3mmのプラ板を貼り付け、その隙間にエポパテを詰め込んでいきます

▲パテ同士がくっついてほしくない箇所にはメンソレータムを塗っておきます。これは剥離剤の代わりです

▲パテ同士がくっついてほしくない箇所にはメンソレータムを塗っておきます。これは剥離剤の代わりです

▲大型化したものの、肩アーマーに貧弱さを感じたので追加工作を行います。大型化した際の肩アーマーの外側のラインを一直線にするために、肩アーマー下部パーツもプラ板とエポパテで形状を整えます

▲大型化したものの、肩アーマーに貧弱さを感じたので追加工作を行います。大型化した際の肩アーマーの外側のラインを一直線にするために、肩アーマー下部パーツもプラ板とエポパテで形状を整えます

▲さらに肩アーマー内側に突起状の意匠を加えることにより「いかり肩」っぽくなるようにしてみました

▲さらに肩アーマー内側に突起状の意匠を加えることにより「いかり肩」っぽくなるようにしてみました

ステップ 6 流用パーツでお気楽自作パーツ

▲次に胸部追加装甲を造っていきます。今回の胸部追加装甲は、ほぼ100%流用パーツで造ってみました。どのキットのどこのパーツか分かりますか?

▲次に胸部追加装甲を造っていきます。今回の胸部追加装甲は、ほぼ100%流用パーツで造ってみました。どのキットのどこのパーツか分かりますか?

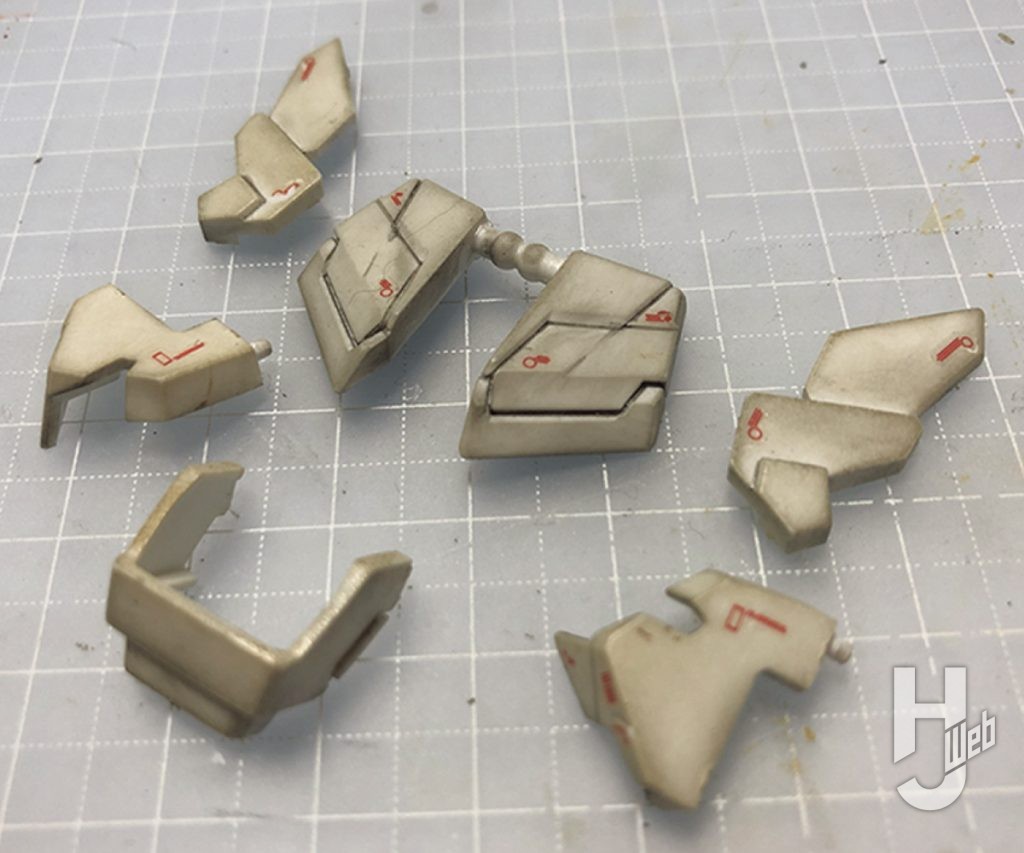

▲正解は、HGUC 1/144 ユニコーンガンダム(ユニコーンモード)のパーツです。メインになる胸部にはユニコーンのフロント・アーマー。サイドにはユニコーンの胸部サイドパーツをひっくり返して組み付け、足のパーツも追加しました

▲配置的にはこんな感じですね。たぶん、言わなければなかなか分からないのではないでしょうか? こういった遊び心もスクラッチの楽しいところですよね。周りが追加装甲だらけなので、胸部がそのままではバランスが悪くなるので急造してみたのです

▲配置的にはこんな感じですね。たぶん、言わなければなかなか分からないのではないでしょうか? こういった遊び心もスクラッチの楽しいところですよね。周りが追加装甲だらけなので、胸部がそのままではバランスが悪くなるので急造してみたのです

ステップ 7 改造パーツでお気楽自作パーツ

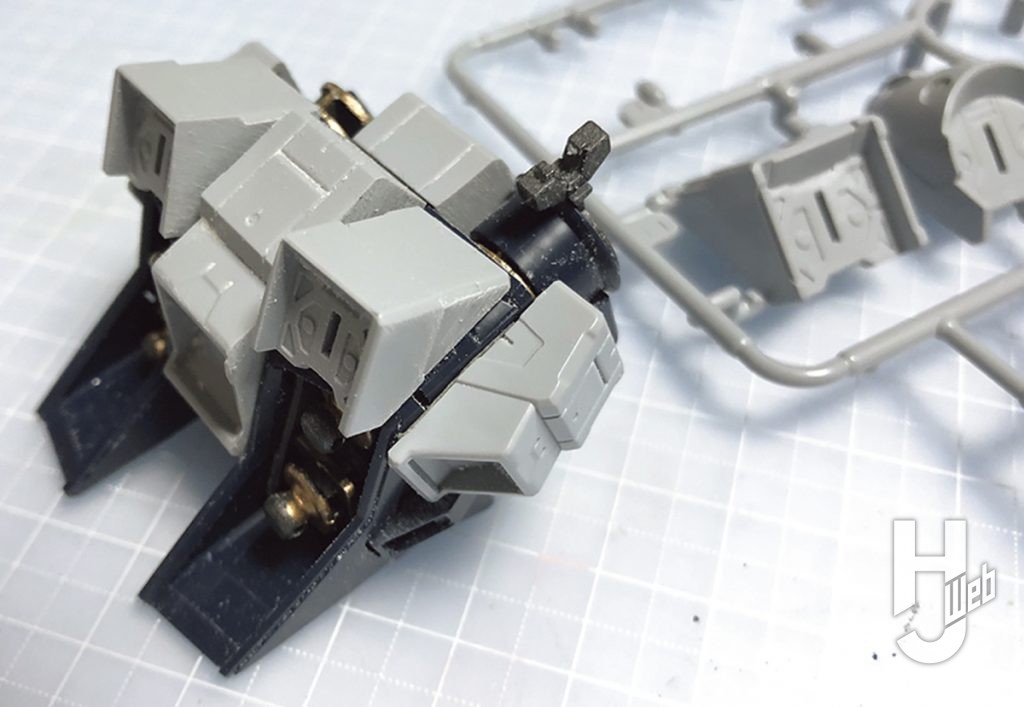

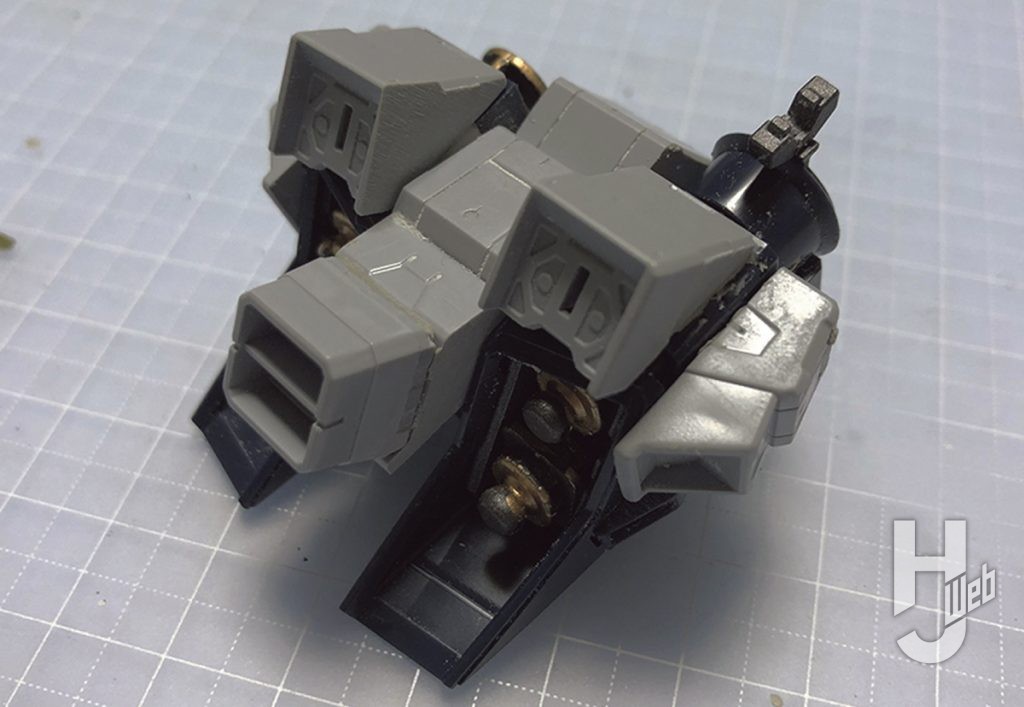

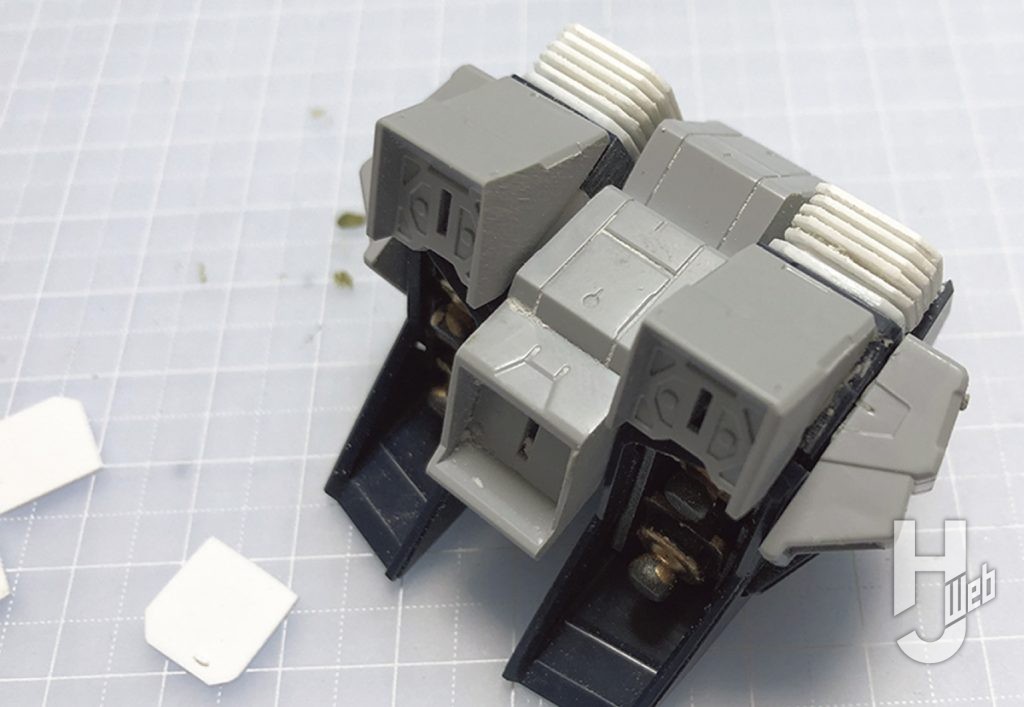

▲続いてバックパックを造っていきます。Hi-νガンダムのド派手なバックパックではさすがに陸戦では大きすぎだと思ったので、νガンダムのバックパックをベースに陸戦仕様バックパックを造ります、公式改造パーツであるビルダーズパーツHDをいろいろ組み合わせてみました

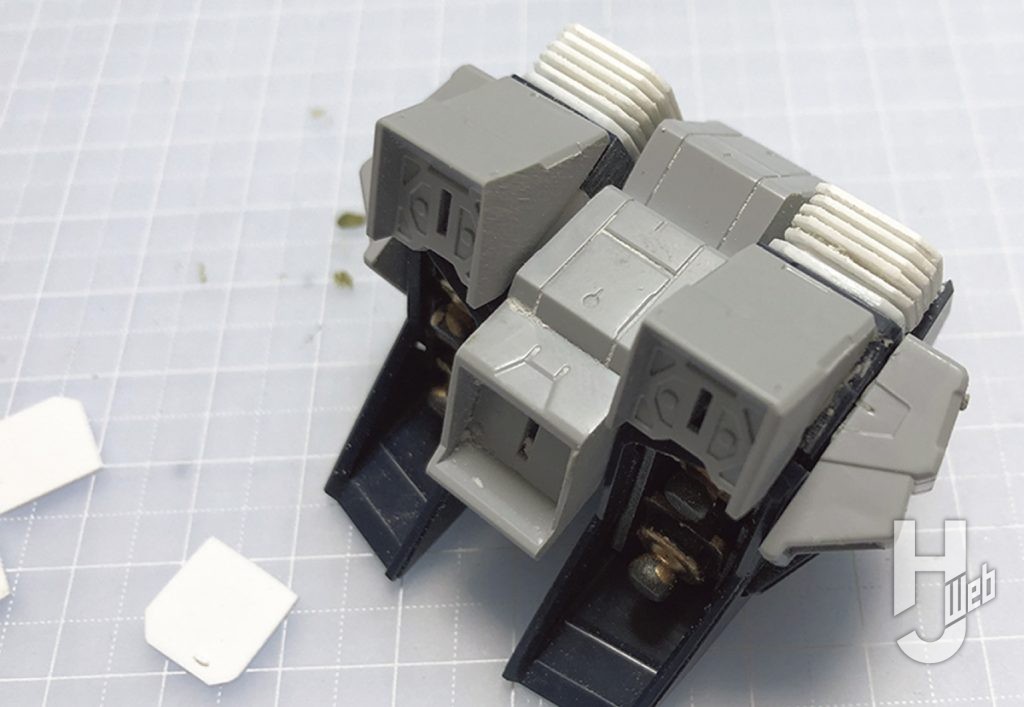

▲0.5mmプラ板を同じ大きさに幾つも切り出します。一回り小さなパーツも用意しておき、大・小・大・小と重ねながら貼り付けていき、5層分くらい割り付けたら、なんだかエンジンの冷却フィンのような感じになりました

▲0.5mmプラ板を同じ大きさに幾つも切り出します。一回り小さなパーツも用意しておき、大・小・大・小と重ねながら貼り付けていき、5層分くらい割り付けたら、なんだかエンジンの冷却フィンのような感じになりました

ステップ 8 塗装・デカール・組み立て・汚し

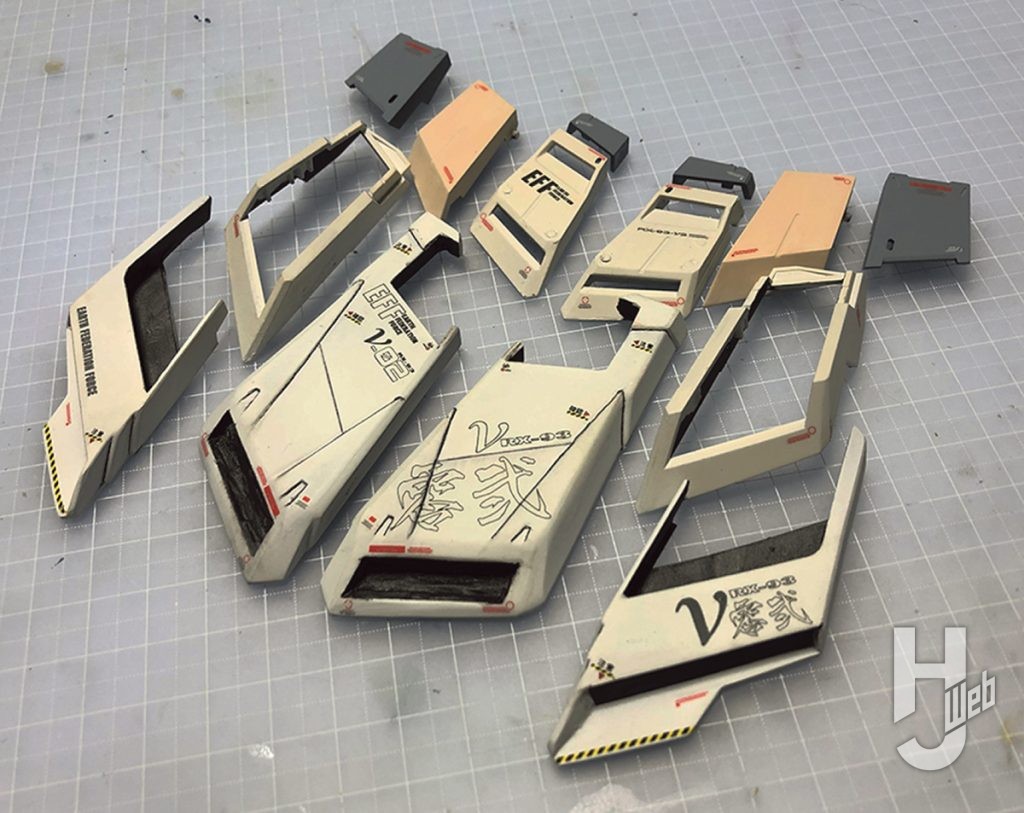

▲︎これで下準備はほぼ完了ですね。今回は手を加えたり表面処理を行ったりしたパーツが多かったので、ランナーごとではなくパーツ単位での塗装になりました。

▲︎これで下準備はほぼ完了ですね。今回は手を加えたり表面処理を行ったりしたパーツが多かったので、ランナーごとではなくパーツ単位での塗装になりました。

カラーレシピは、

本体色(1)=H-11 つや消しホワイト:H-85 + セールカラー 7:3

本体色(2)=H-56 ミディアムブルー + H-15 インディブルー 6:4

追加装甲パーツは、Mr.カラースプレー S-107 キャラクターホワイト

すべて水性ホビーカラーです。

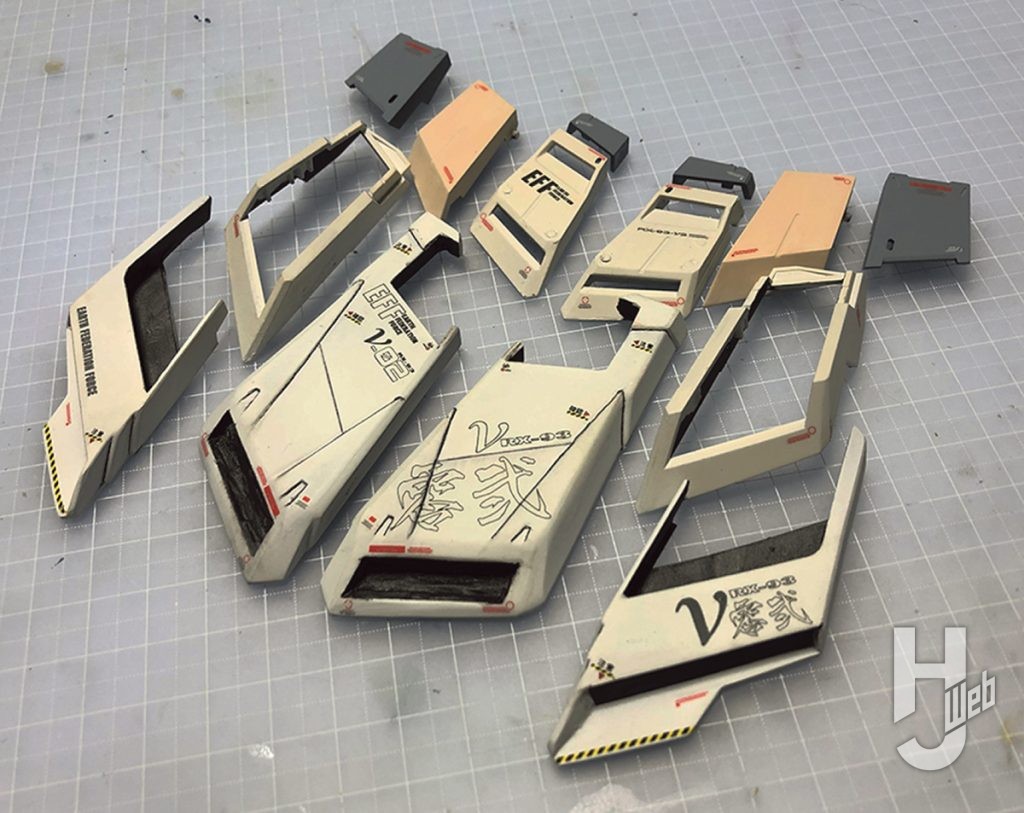

▲︎せっかくのオリジナル機体なのでオリジナルデカールを作りました。ハイキューパーツ クリアデカールTHにPDF化したデータで、コンビニに持ち込みプリントを行いました

▲︎せっかくのオリジナル機体なのでオリジナルデカールを作りました。ハイキューパーツ クリアデカールTHにPDF化したデータで、コンビニに持ち込みプリントを行いました

▲装甲の裏側は水性ホビーカラーH-76 ご存知焼鉄色を筆塗りしておきます。もう、お決まりのパターンですね

▲装甲の裏側は水性ホビーカラーH-76 ご存知焼鉄色を筆塗りしておきます。もう、お決まりのパターンですね

▲では、すべてのパーツの塗装・デカール・ツヤ消しトップコートが完了したので、スポンジポンポンでの汚しです。今回は私にしては「と〜っても軽め」に行っています

▲では、すべてのパーツの塗装・デカール・ツヤ消しトップコートが完了したので、スポンジポンポンでの汚しです。今回は私にしては「と〜っても軽め」に行っています

▲濃い塗装色にはシルバーも使ってポンポン…。ウェザリングマスター Dセット:オイルでお化粧しましょう

▲今回は陸戦仕様ということで、砂埃っぽい汚しも加えます。GSIクレオス ウェザリングパステルセット1 PP101のPW03サンドを木工用ボンドと水で溶かした溶剤をつくります。これを平筆で大胆に塗っていきます

▲十数秒放置してティッシュペーパーで叩くように水分を吸収させます。パステルがいい感じのまだら模様で表面に残ってくれます。もちろん、凹んだ箇所にもパステルが残り、砂埃が溜まってる感が演出されます

▲︎脚部全体にもウェザリングパステル サンドを施して汚しのバランスを整えます

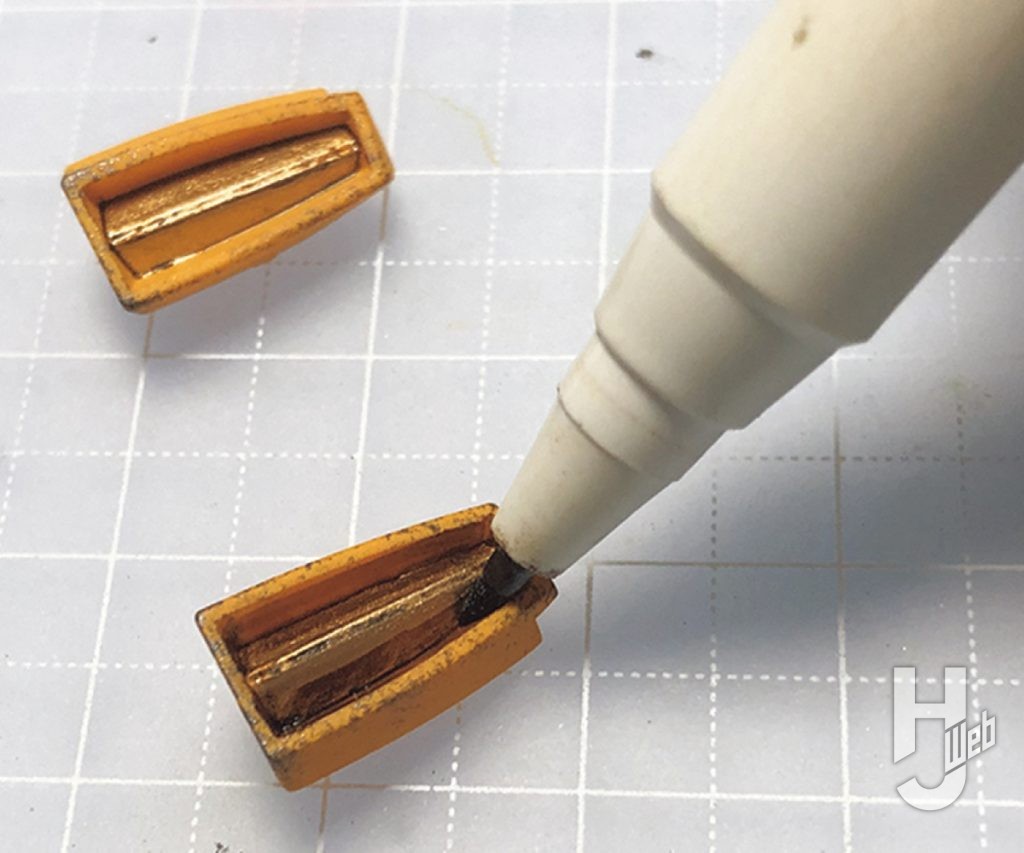

▲胸部ダクトは真ん中の凸部分のみゴールドを塗りました。凹んだ箇所にリアルタッチマーカーブラウン1をどっさり塗り込み、メラミンスポンジで軽く擦ると、一瞬別パーツ? と錯覚を起こすくらいになります

ステップ 9 見直し・調整・そして完成へ

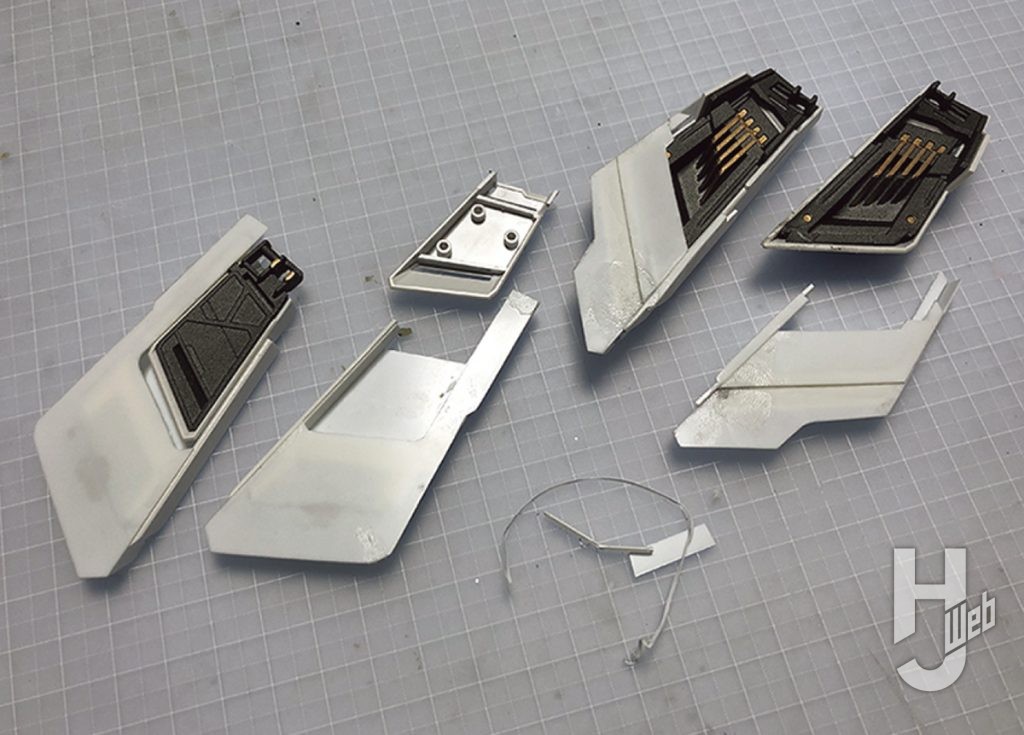

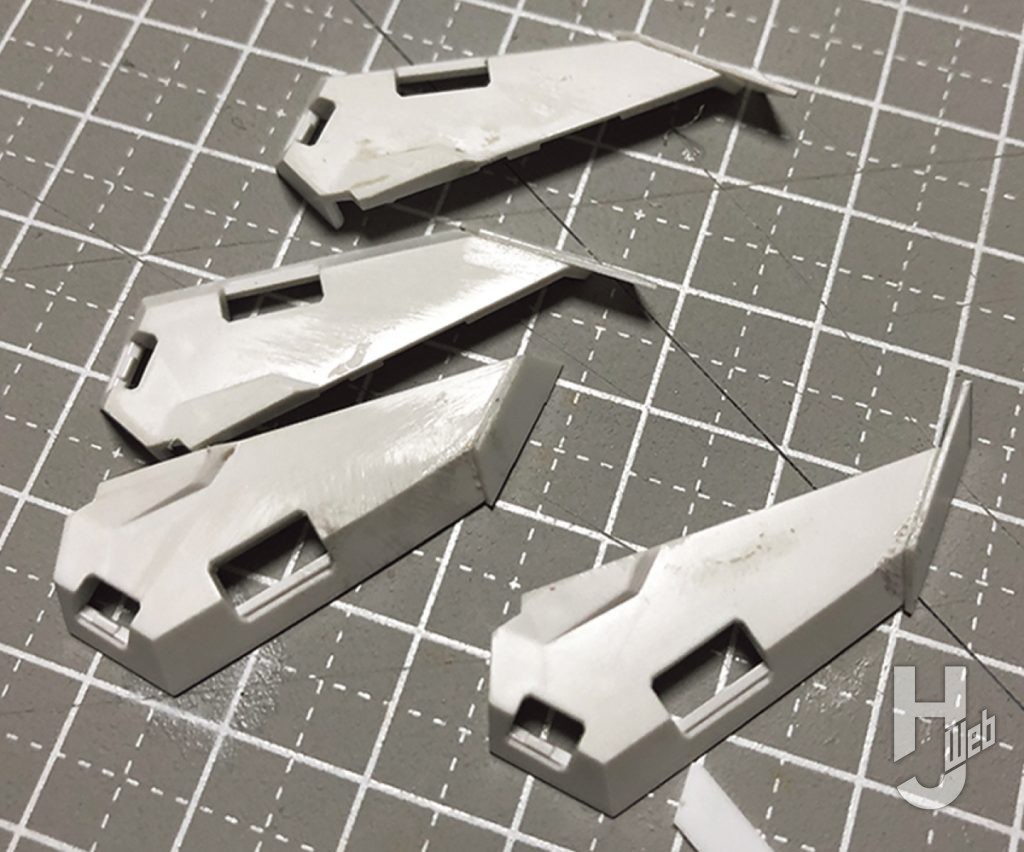

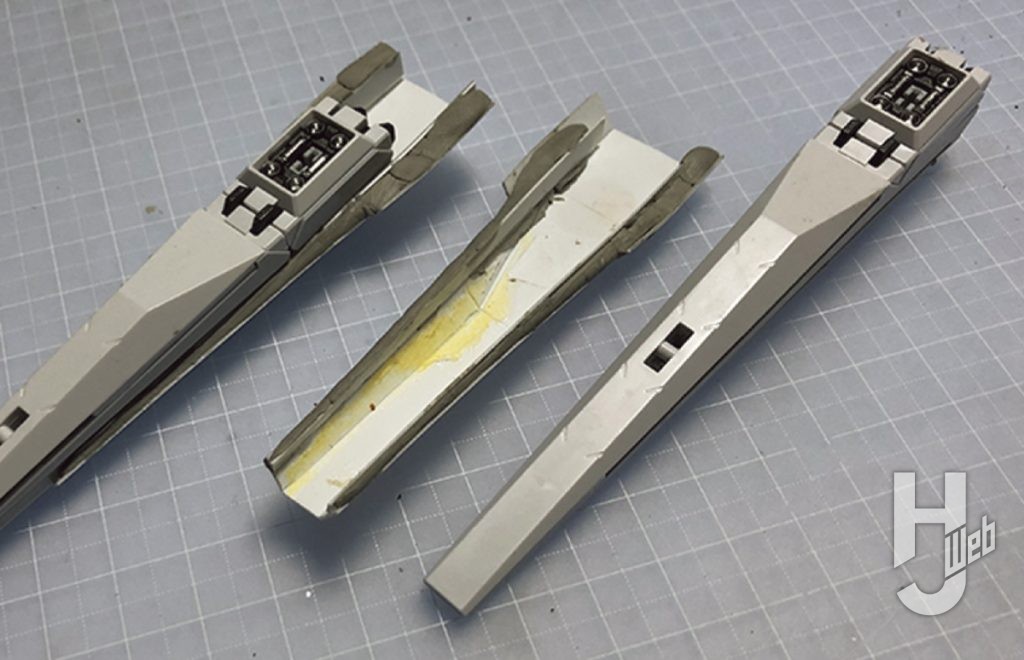

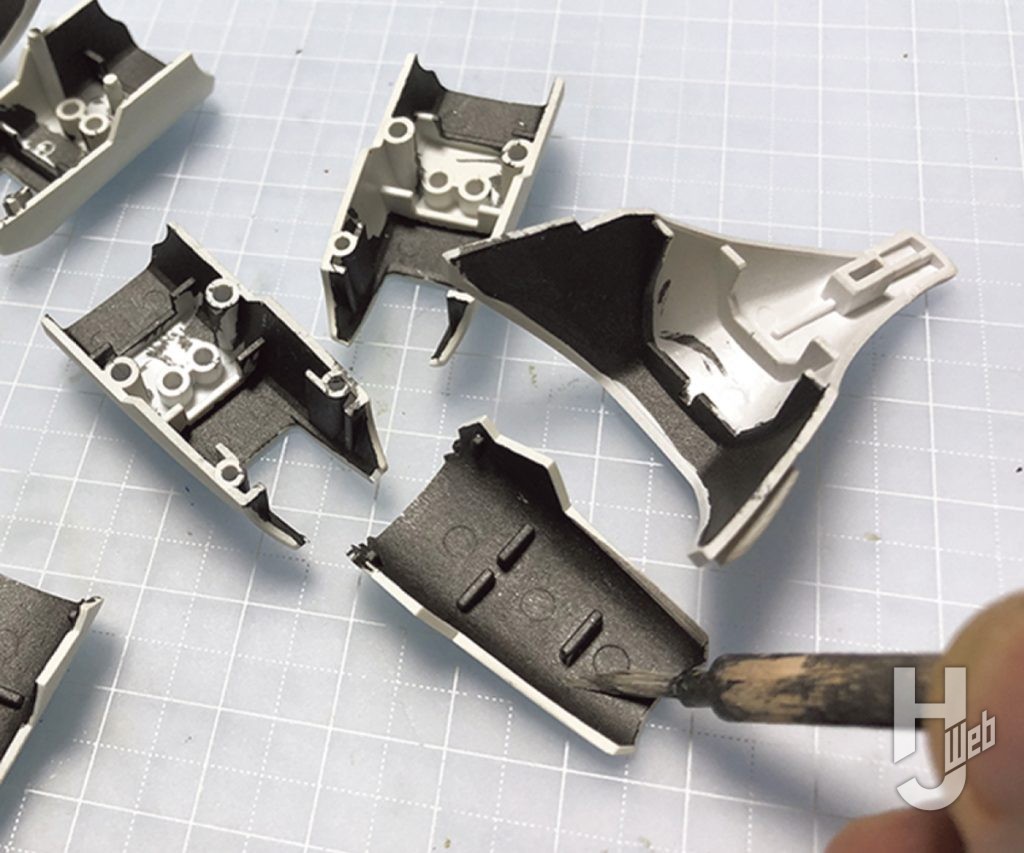

▲ここで腰のサイド・アーマーを作り直すことにしました。仮組みした際にボリュームが有りすぎてアンバランスだったのです

▲ここで腰のサイド・アーマーを作り直すことにしました。仮組みした際にボリュームが有りすぎてアンバランスだったのです

▲基本的にはフィン・ファンネルのパーツとプラ板&エポパテによる超お気楽自作パーツ製作です

▲基本的にはフィン・ファンネルのパーツとプラ板&エポパテによる超お気楽自作パーツ製作です

▲ミサイルはMG Ver.2.0のザクJ型から流用。ミサイル基部にはネオジム磁石を仕込み、脱着可能にしています

▲ミサイルはMG Ver.2.0のザクJ型から流用。ミサイル基部にはネオジム磁石を仕込み、脱着可能にしています

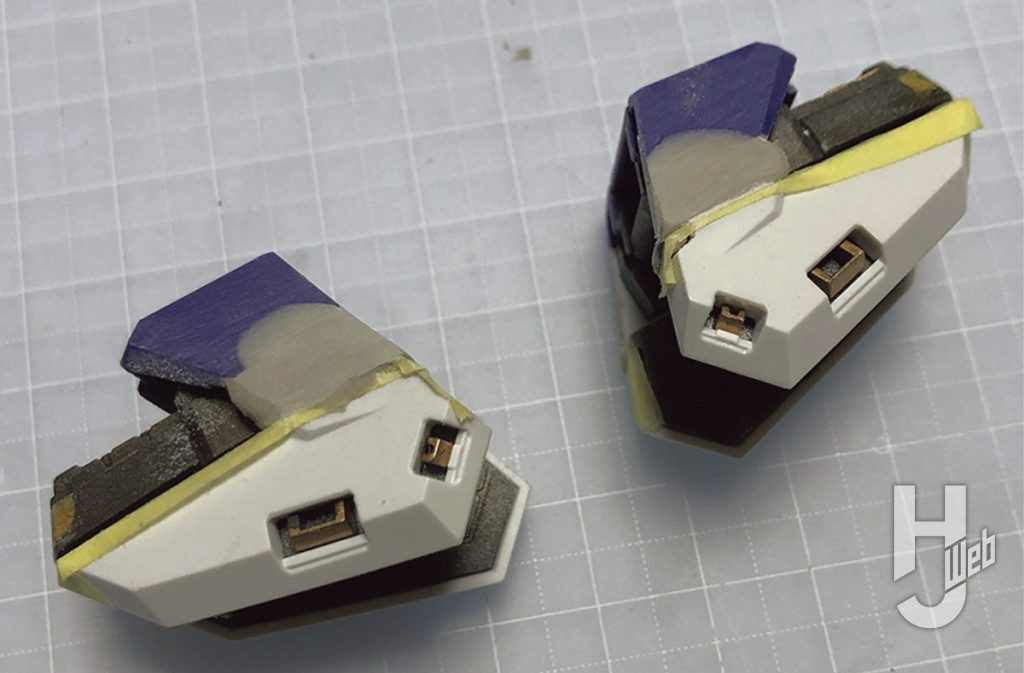

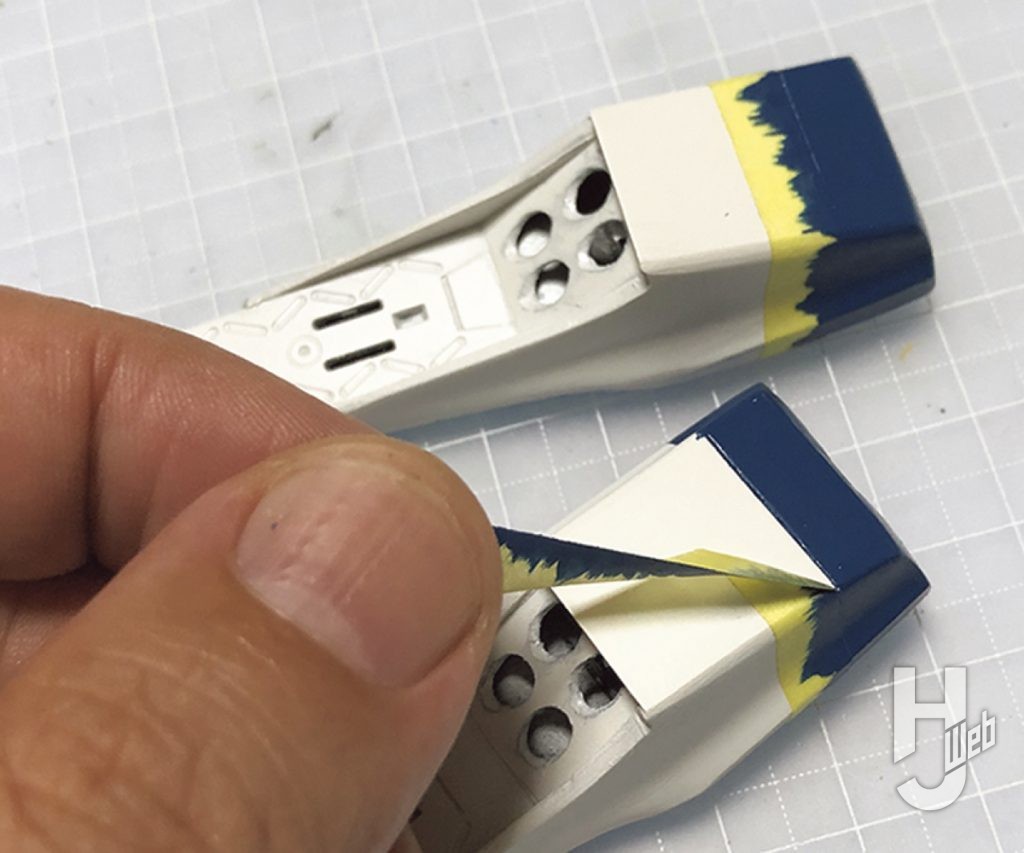

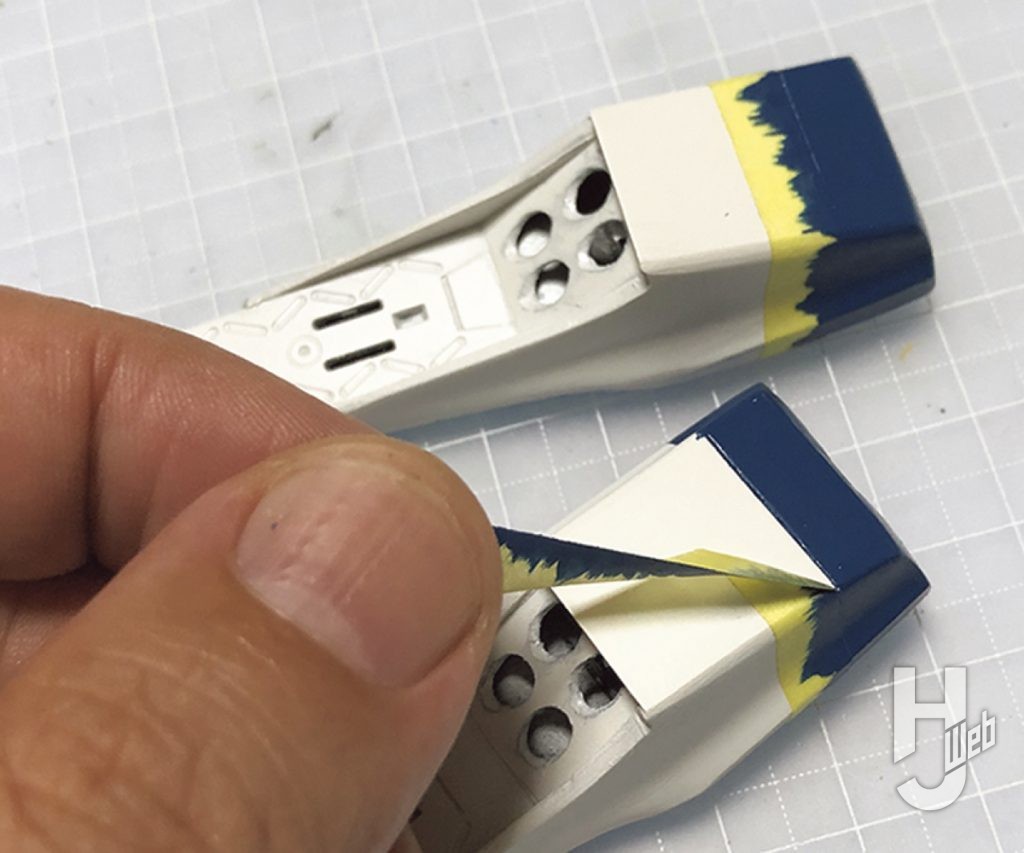

▲急造だったのでスジ彫りを施すこともせず、塗り分けだけで対応します。やっぱり私はマスキングが苦手です…角の部分では塗料の染み込みが発生してしまいました。まぁ、アートナイフによるカンナがけでごまかしは成功しましたけどね

▲急造だったのでスジ彫りを施すこともせず、塗り分けだけで対応します。やっぱり私はマスキングが苦手です…角の部分では塗料の染み込みが発生してしまいました。まぁ、アートナイフによるカンナがけでごまかしは成功しましたけどね

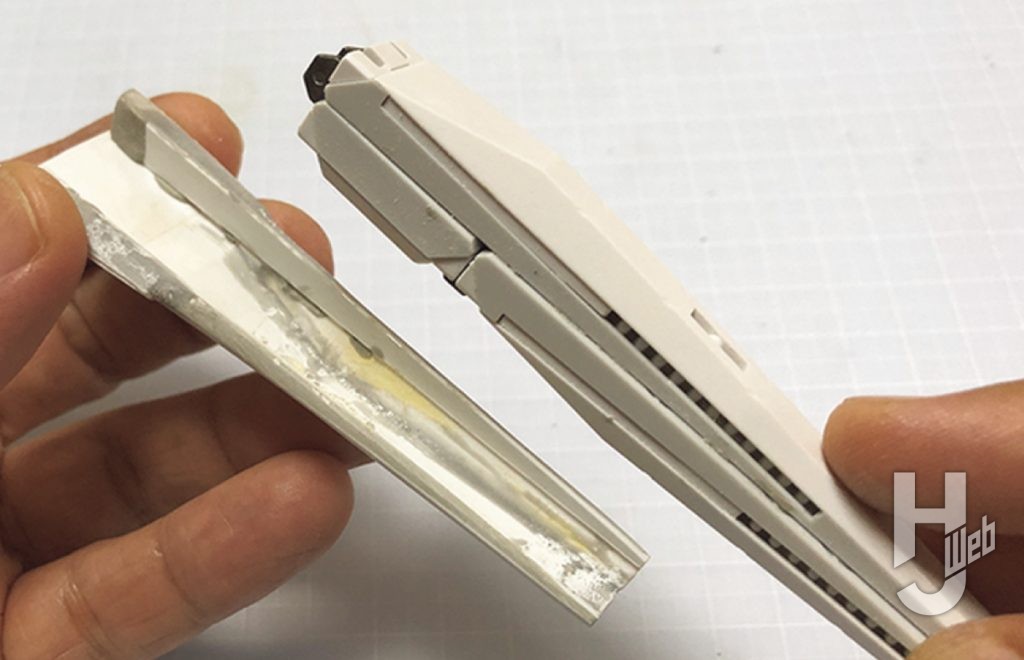

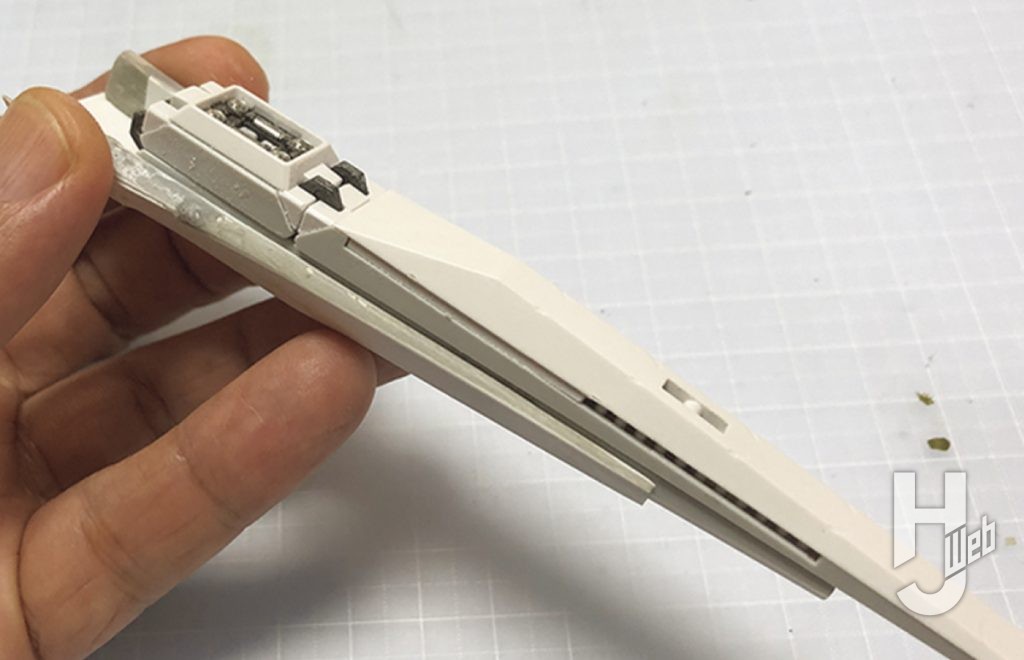

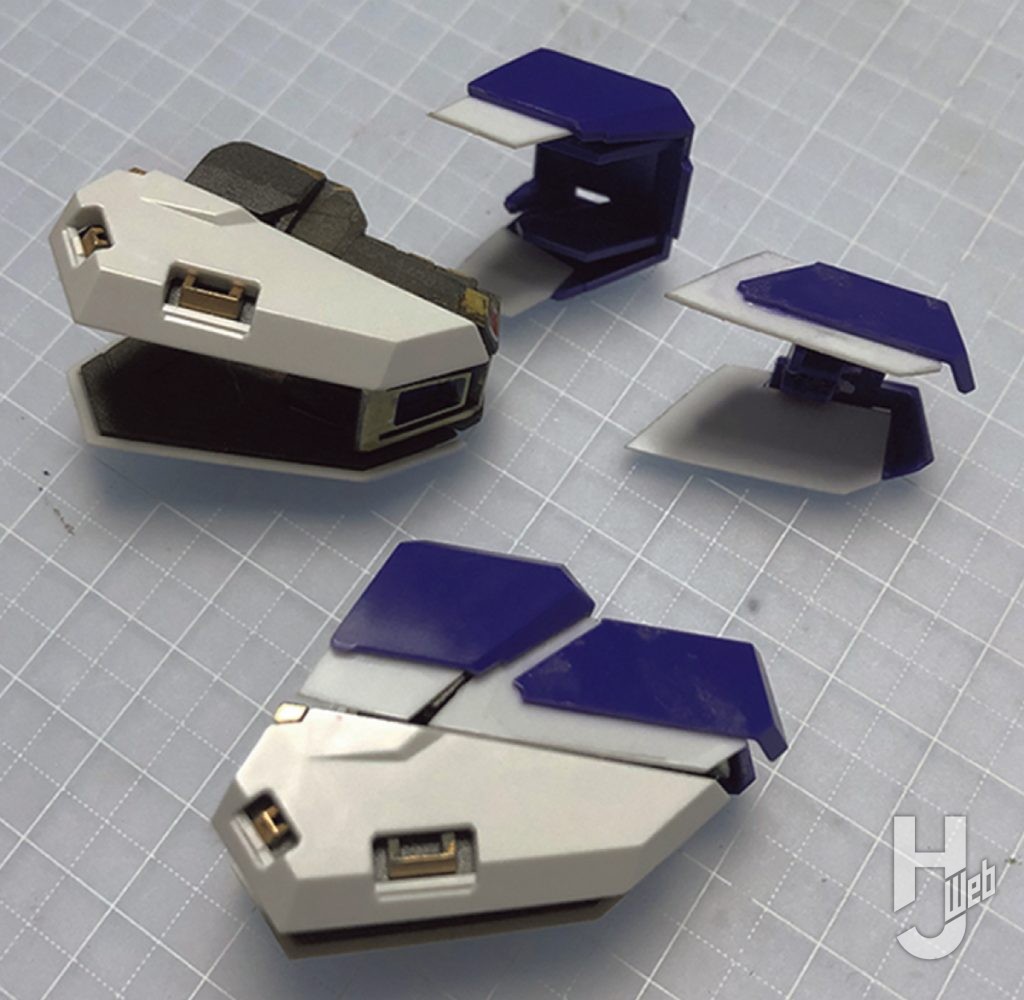

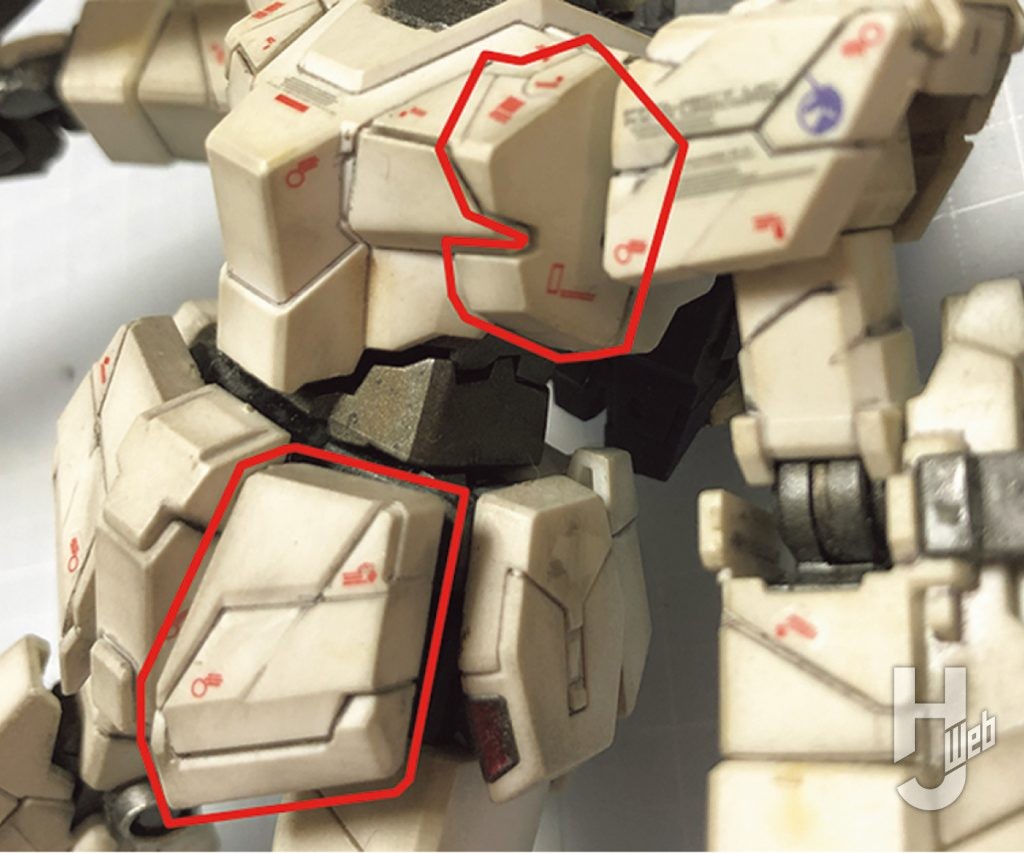

▲腰部追加装甲の完成です。このパーツも通常の腰部サイド・アーマーにスライドして脱着できるようにしています

▲腰部追加装甲の完成です。このパーツも通常の腰部サイド・アーマーにスライドして脱着できるようにしています

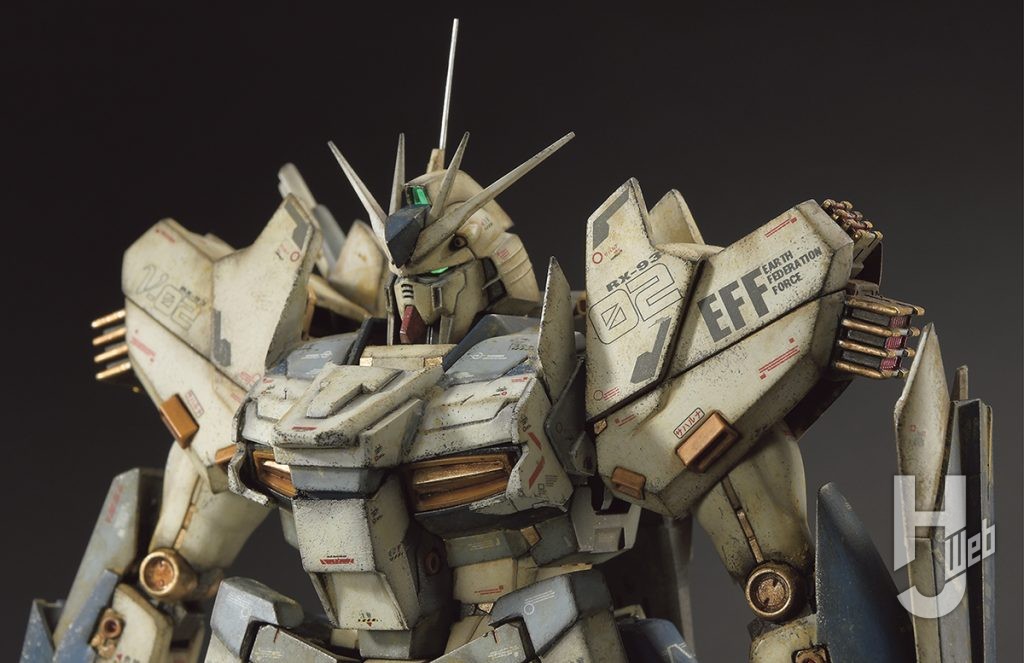

▲︎追加装甲を仮装着しての撮影です。実は今回、本体と追加装甲では汚しのトーンを変えています。本体はガッツリ運用され、追加装甲は装着して数回の運用というイメージです。本体はガッツリ砂埃ウェザリングを施しているのに対し、追加装甲はブラウン1を極力使わずグレー3をメインに。また、ウェザリングパステルも、サンドだけでなくグレーも少し混ぜて、明るめの汚しになるように工夫してみました。黄色っぽい本体に対し、追加装甲は「白味」が残るようにコントラストを意識してみました。これで完成!と思っていたのですが…

▲︎追加装甲を仮装着しての撮影です。実は今回、本体と追加装甲では汚しのトーンを変えています。本体はガッツリ運用され、追加装甲は装着して数回の運用というイメージです。本体はガッツリ砂埃ウェザリングを施しているのに対し、追加装甲はブラウン1を極力使わずグレー3をメインに。また、ウェザリングパステルも、サンドだけでなくグレーも少し混ぜて、明るめの汚しになるように工夫してみました。黄色っぽい本体に対し、追加装甲は「白味」が残るようにコントラストを意識してみました。これで完成!と思っていたのですが…

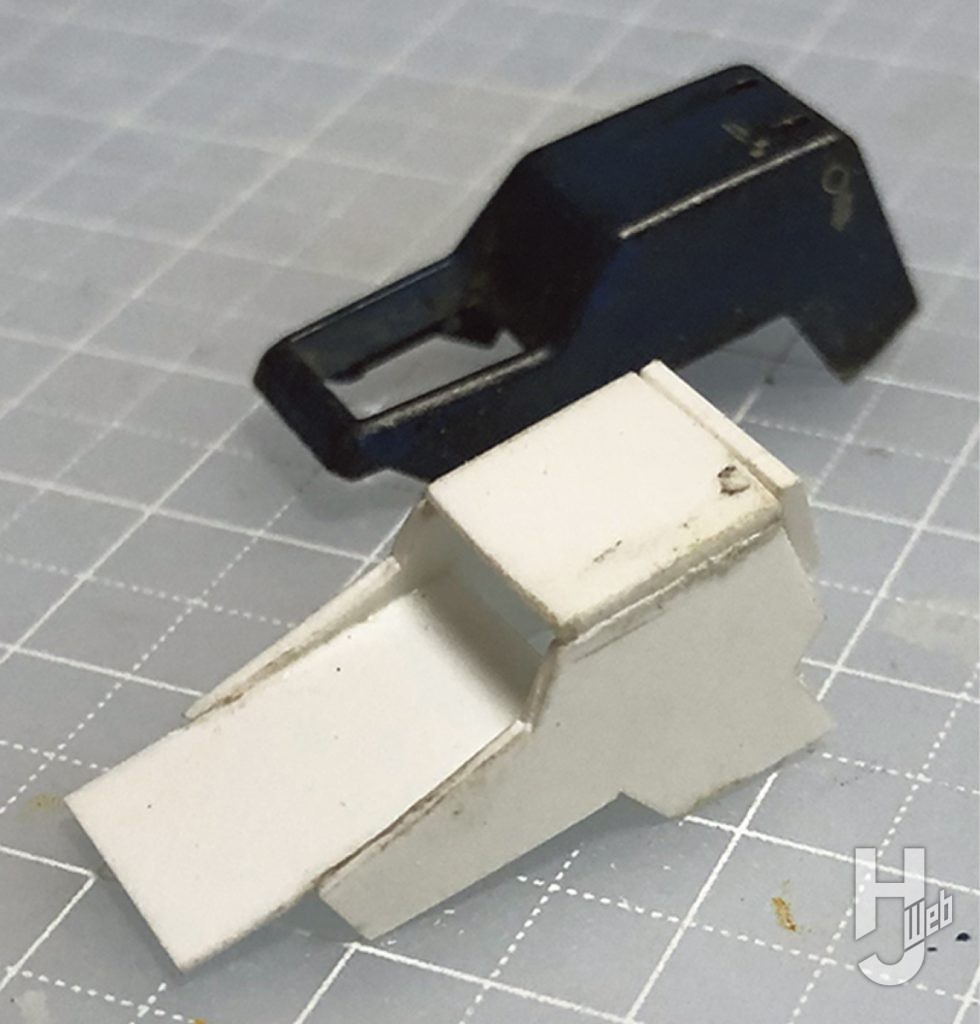

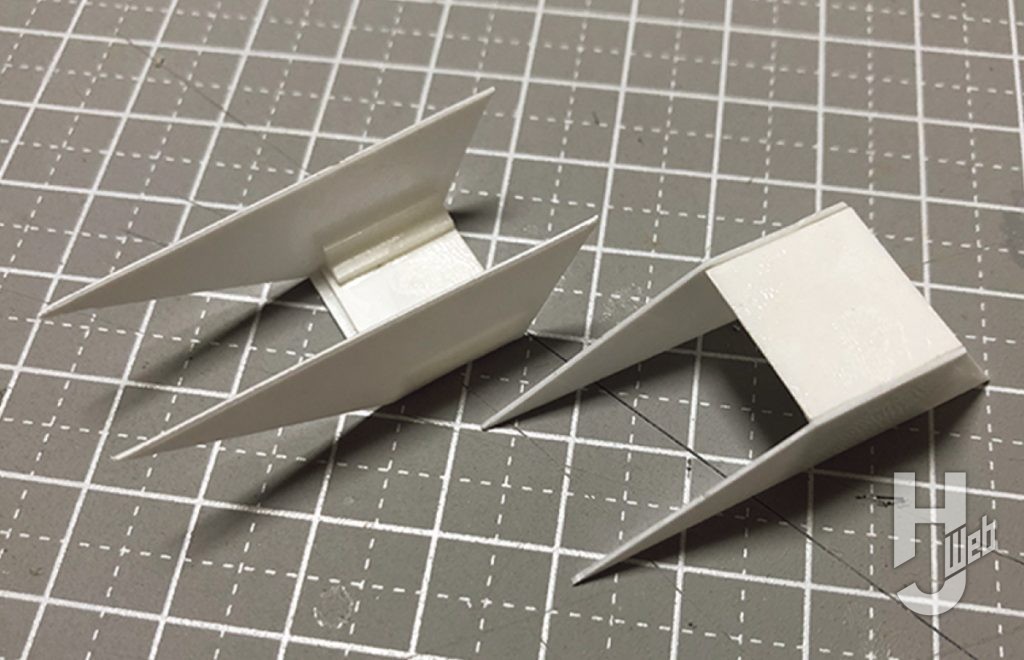

▲コクピットに追加装甲が無いのはパイロットからすればめっちゃ恐ろしい状況です。早速、プラ板の組み合わせでコクピット用追加装甲を作りました

▲コクピットに追加装甲が無いのはパイロットからすればめっちゃ恐ろしい状況です。早速、プラ板の組み合わせでコクピット用追加装甲を作りました

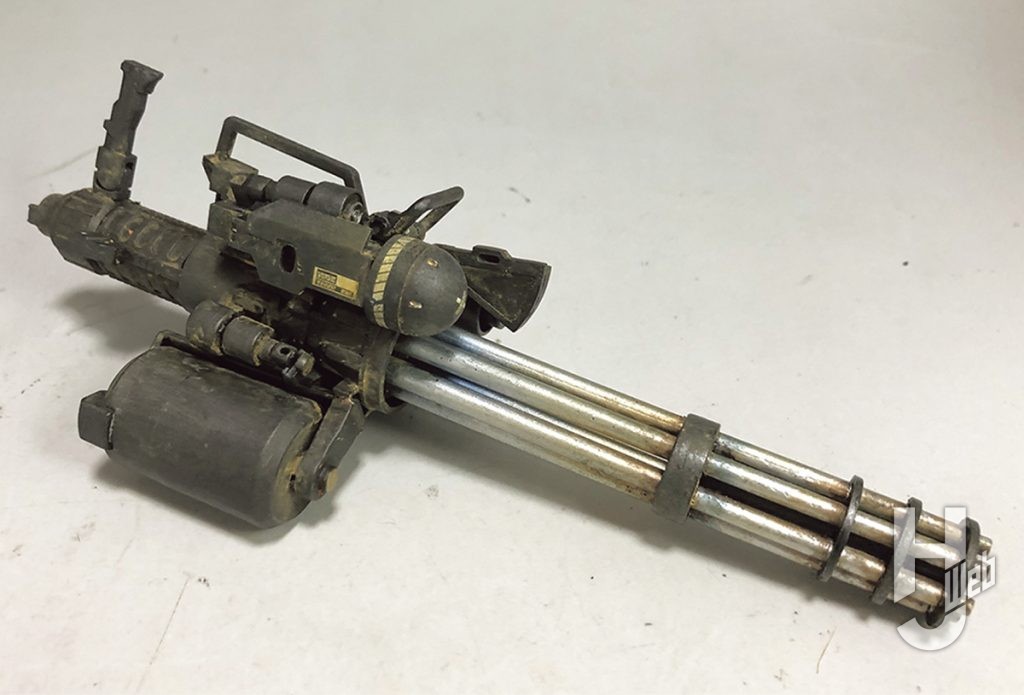

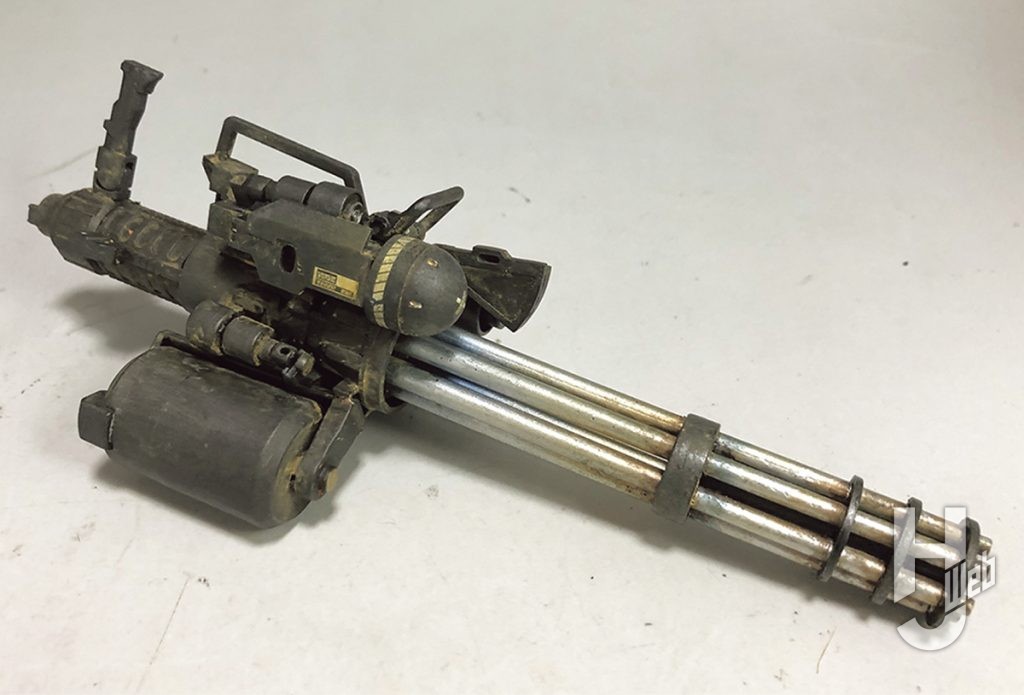

▲︎さらに忘れていました! 武器ですね…。陸戦仕様ということで、大型ガトリングを持たせることにしましょう。ガトリングは自宅にあったジャンクパーツです。たぶん昔、何かのガムのおまけだったと思うのですが正確な出どころは今となっては分かりません

▲︎さらに忘れていました! 武器ですね…。陸戦仕様ということで、大型ガトリングを持たせることにしましょう。ガトリングは自宅にあったジャンクパーツです。たぶん昔、何かのガムのおまけだったと思うのですが正確な出どころは今となっては分かりません

▲︎これにMGシナンジュやユニコーンの武装パーツの一部を移植し、プラ棒で持ち手を作りました。それらしく塗装し、それらしく汚しを入れて完成です

▲︎これにMGシナンジュやユニコーンの武装パーツの一部を移植し、プラ棒で持ち手を作りました。それらしく塗装し、それらしく汚しを入れて完成です

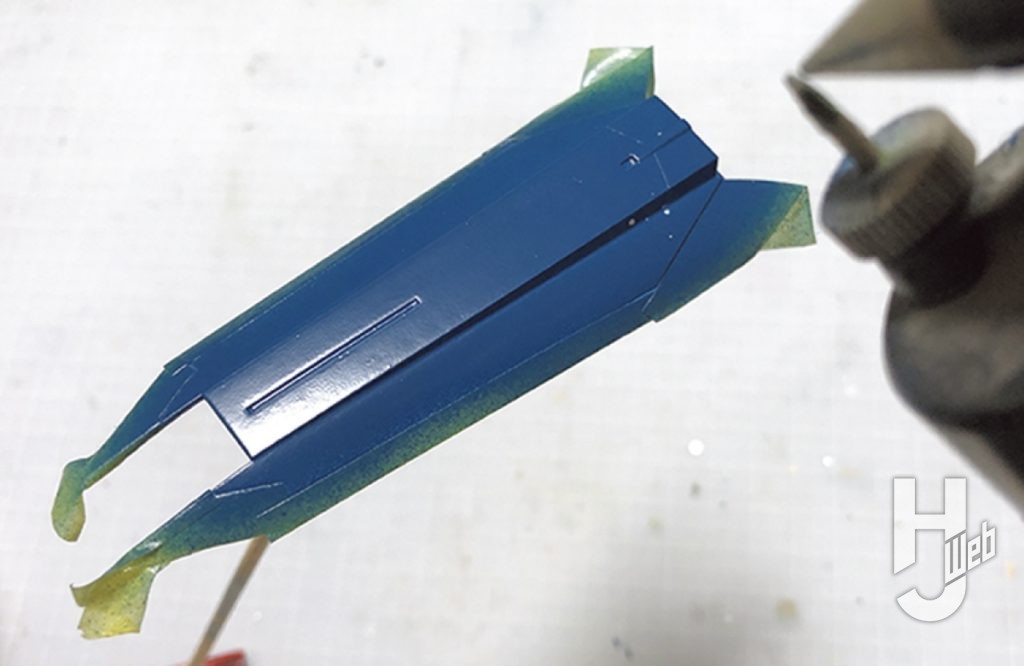

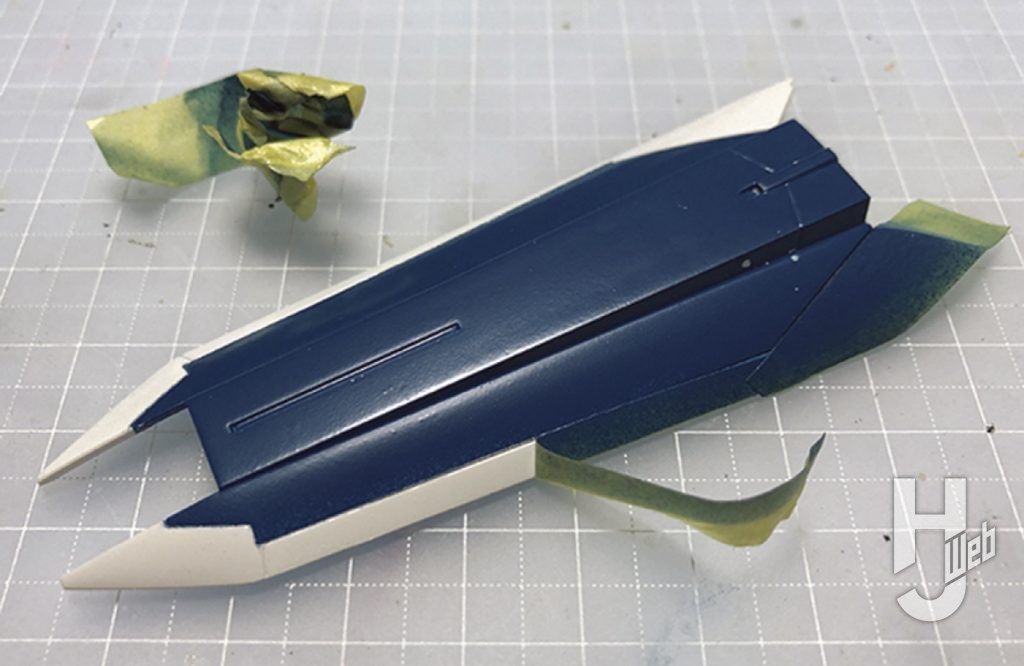

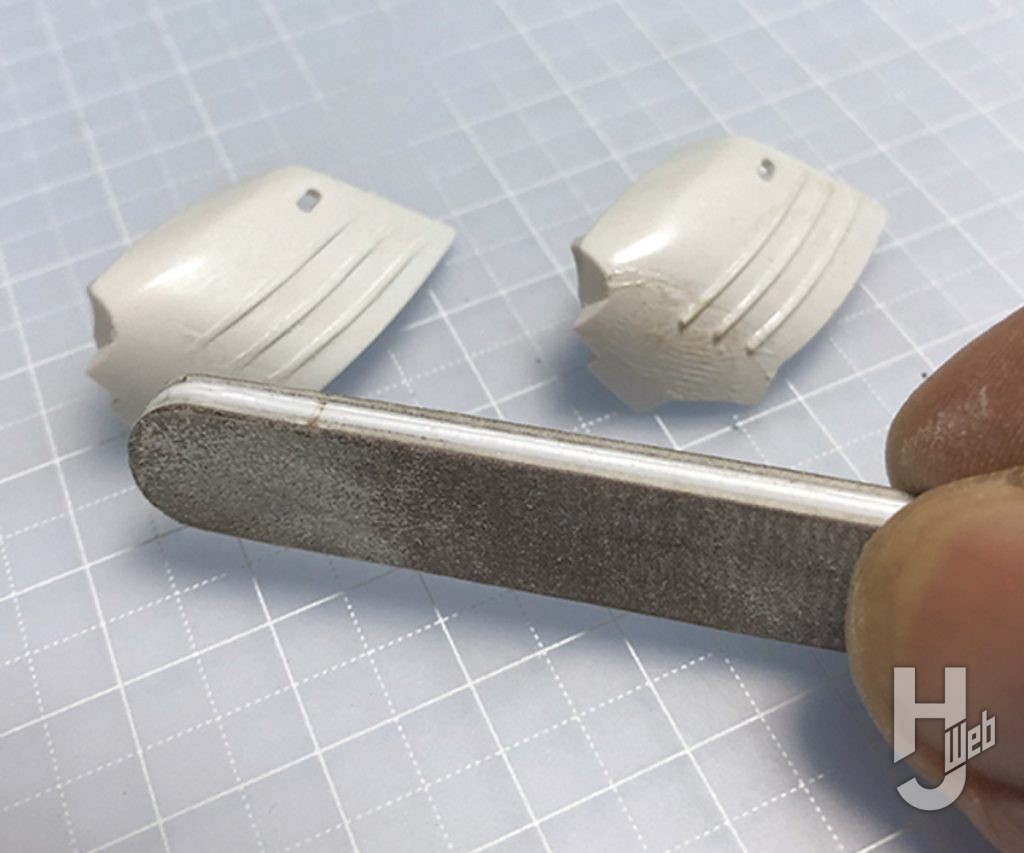

▲せっかくなのでシールドも作ります。Hi-νガンダムのシールドを上下に切断し、シールドを小型化します

▲せっかくなのでシールドも作ります。Hi-νガンダムのシールドを上下に切断し、シールドを小型化します

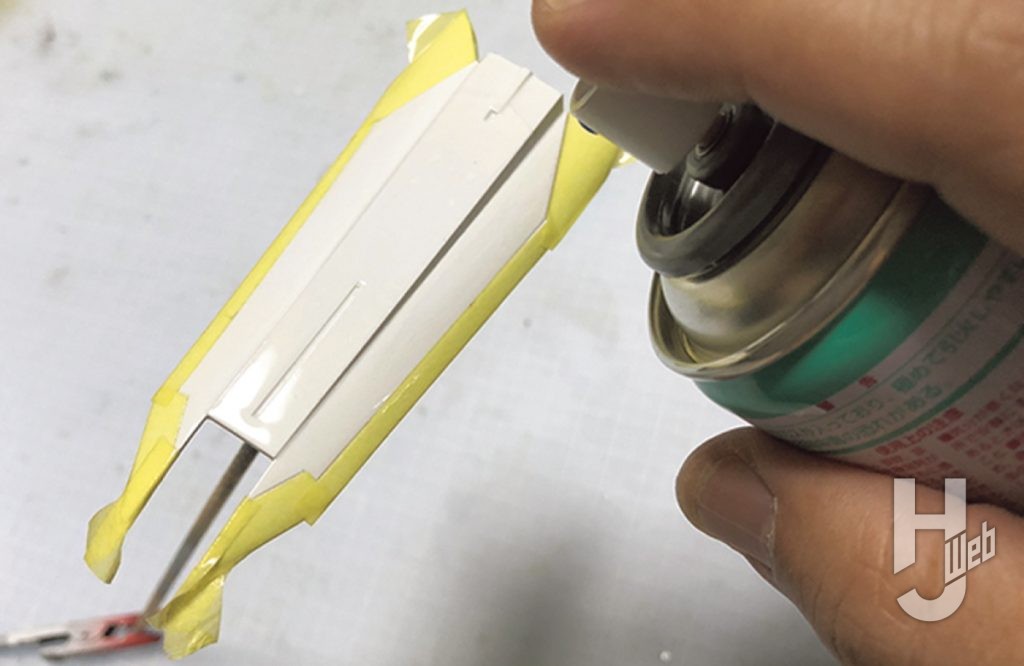

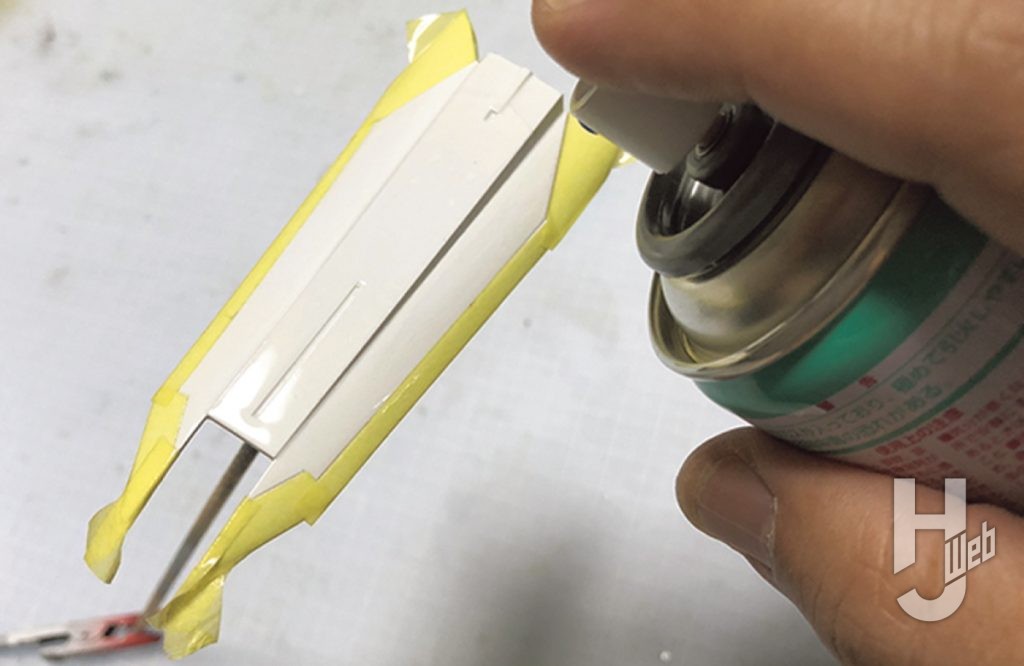

▲苦手なマスキング塗装なのですが、マスキングテープを貼った後にトップコートを一度吹き付けます。私のようなマスキング下手は塗料の染み込みが起こってしまうのですが、この方法によりクリアーが先に染み込んで乾燥するので本塗料が染み込まなくなるのです

▲苦手なマスキング塗装なのですが、マスキングテープを貼った後にトップコートを一度吹き付けます。私のようなマスキング下手は塗料の染み込みが起こってしまうのですが、この方法によりクリアーが先に染み込んで乾燥するので本塗料が染み込まなくなるのです

▲トップコートの威力は絶大で、私のようなマスキング下手でも、きれいな塗り分けを行うことが出来ました

▲後はデカールを貼り、プレミアムトップコート ツヤ消しを吹き付け、スポンジポンポンで軽く汚します

▲後はデカールを貼り、プレミアムトップコート ツヤ消しを吹き付け、スポンジポンポンで軽く汚します

▲ウェザリングパステルのチャコールブラック&ラストオレンジを施し、最後にサンドで汚しの色調を統一すれば完成です

Hi-νガンダム 陸戦イメージ Ver.

オリジナル機体を製作する際は、ある程度完成形をイメージしながら進めていくわけですが、「正解の完成形」が無いぶん、製作途中でどんどんイメージが膨らみ、アップデートされて変化していくのも楽しいところですね。今回の実践編(2)では、あえて流用パーツを使ったり、ビルダーズパーツHDを使ったり、完全オリジナルで新規造形をしたりと多様な方法を取り入れたため、ちょっと大掛かり気味なお気楽改造になってしまいました。皆さんはこのなかから気に入ったテクニックを選んで模型製作に取り入れてもらえたらうれしいです。

※本作は模型オリジナルのものであり、サンライズ公式設定とは異なります。予めご了承ください。

トライアンドエラーで見つける自分だけの製作スタイル

文/らいだ〜Joe

■正解は無限に? 妄想機体を楽しもう!

パチ組み・素組みでもカッコいいモビルスーツを自分で簡単に作れるような時代になりました。でも、いくつものキットを作っていくうちに「塗装してみたい」「改造してみたい」そして、「オリジナル機体を作ってみたい」と思う方も多いのではないでしょうか? しかしその一歩を踏み出すのに躊躇してしまうのも事実ですよね。それは明確な正解が無いからなのかもしれません。ここで発想の転換です。「正解が無い」のではなく十人十色。「モデラーの数だけ正解がある」と切り替えてオリジナル妄想機体造りにチャレンジしてみましょう!

■テーマを決めて、いざ製作

妄想機体の楽しいところは時代や設定を越えて自由に造っていけるところですよね。でも、ある程度テーマと着地点を決めておかないと、ただただ盛り合わせになってしまう懸念があるのです(それはそれで楽しいのですが…)。高級具材ばかりのラーメンを思い浮かべてみてください。近江牛にフカヒレ、アワビに関鯖が同じ器にスープに浸かって…。まとまりが無いですよね。と、いうことで今回は誰も見たことがない、かつ、天の邪鬼な私らしい機体をとのことで、MG 1/100 「Hi-νガンダム 陸戦追加装甲仕様」を造っていきます。「ベースキットのカッコ良さを活かしつつ、汚しの似合う重装モビルスーツ」を目指します。

■パーツ製作はトライアンドエラー

高い精度や完全なシンメトリーを目指すとスクラッチが苦手な私にぴったりなのが、ちょっとした工夫と発想で身の周りにあるものを利用するお気楽スクラッチ。高価なツールなんて使いません。今回はこれまで紹介したお気楽製作をメインに「流用パーツ」「ビルダーズパーツ」「プラ板とエポキシパテ」によるパーツ製作方法を組合せて自作パーツを造っています。誰だってはじめから上手くいくことなんて滅多にありません。私が紹介するお気楽製作の手法もほとんどが失敗から生まれたものなのですから。失敗したときのリカバリーや再チャレンジが上達への近道なのです。だからいっぱい失敗してください!? そして、トライアンドエラーを楽しんでみましょう。

■楽しみ方に決まりはありません

「Hi-νガンダム 陸戦イメージVer.」も、たくさんのトライエンドエラーを繰り返しなんとか完成しました。途中、イメージがどんどんが膨らみ、アップデートされて変化していきましたが、これもまた、妄想機体の楽しいところですよね。

実は今回掲載していただきいた数々の作例の中で、「Hi-νガンダム 陸戦イメージVer.」以外で一番時間が掛かったのが実践編(1)の「成型色活かしのガンダム」なのです。汚しを施さないぶん、キッチリ処理しないとゲート跡など細かい部分が目立ってしまうのです。単純な作業の積み重ねって本当に大切なのですね。

今回の特集では多岐にわたってお気楽製作テクニックをお伝えさせていただいたのですが、その中にはセオリーを無視したものもたくさんあります。ヤスリがけひとつとってもやり方は千差万別。すべては私の経験から得た楽しむためのひとつの手法としてお伝えさせていただきました。

「こんなやり方があったんかぁ〜」「これならできるかも!?」と、ガンプラをさらに楽しむキッカケになってくれれば嬉しいです。趣味=Hobby=楽しく心を豊かにするもの!一緒に楽しんでいきましょう♪

BANDAI SPIRITS 1/100スケール プラスチックキット “マスターグレード”Hi-νガンダム Ver.Ka 使用

Hi-νガンダム 陸戦イメージ Ver.

製作・文/らいだ〜Joe

©創通・サンライズ