【新連載】「プラノサウルス復元プロジェクト」!ティラノサウルスを化石標本や骨格図をもとに工作&塗装!まるで本物のような仕上がりに!

2025.05.08

プラノサウルス復元プロジェクト/プラノサウルス ティラノサウルス【BANDAI SPIRITS】 月刊ホビージャパン2025年6月号(4月24日発売)

前ページに戻る

■改造

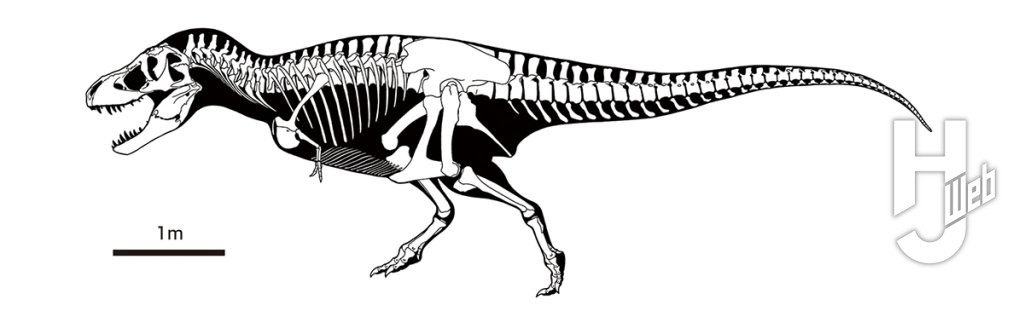

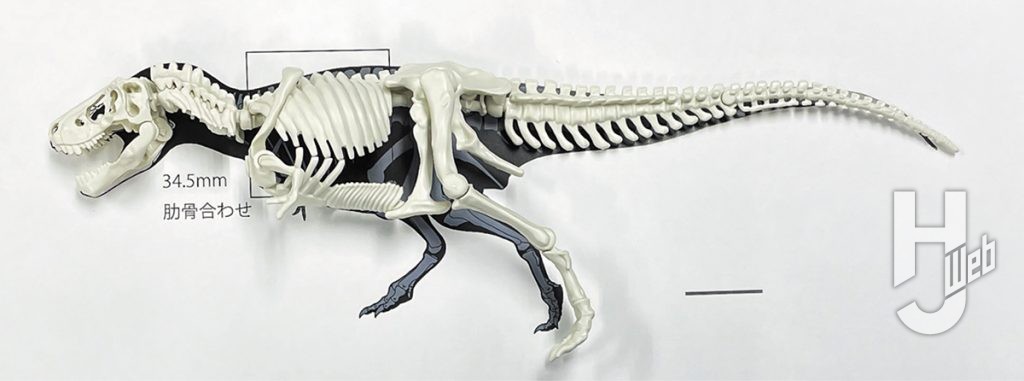

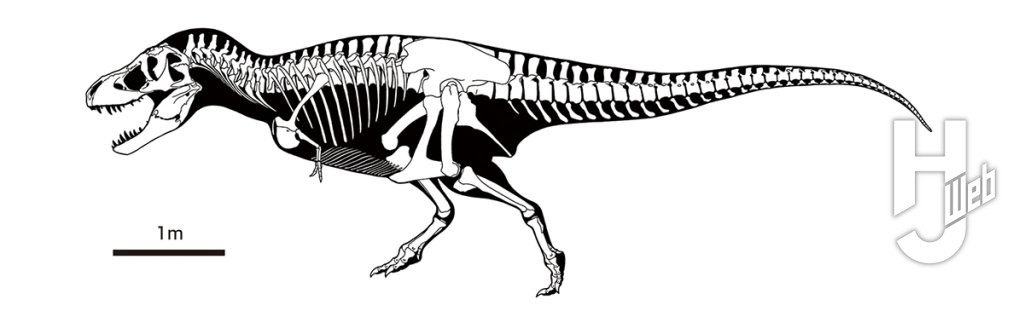

骨格図

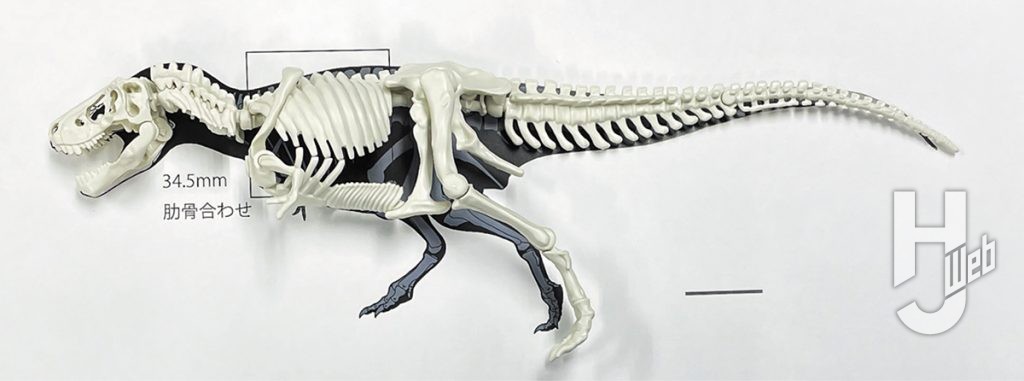

骨格図に素組みしたキットを重ねた状態

プラノサウルス最大の特徴は、骨格を組み立てていく「骨格ビルド」に、化石に肉付けして生きている時の姿を復元(生体復元)するかのごとく「恐竜ビルド」で外皮パーツを取り付けていくという工程にある。また、骨格/生体復元を表現したプラモデルでありながら、各部の関節が可動し、さまざまなポーズを取らせることもできる。対象年齢6歳以上だけあってキットは非常に組みやすく、タッチゲートの採用や気軽に手に取れる価格も相まって、博物館や恐竜イベントのショップで大人気となっている。

恐竜の研究が始まってから200年、人々は恐竜の骨格を眺めては生きていた時の姿に思いを馳せてきた。しかし、化石やそれを組み上げた骨格の姿だけでも魅力的なのが恐竜だ。本連載では「プラノサウルス復元プロジェクト」と銘打ち、実際の化石標本やそこから描き出された「骨格図」を参考に、プラノサウルスをより作り込んでいく。第1回はティラノサウルスを題材とし、「恐竜ビルド」の仕様で形状再現しきれていない部分を中心に、キットの可動を活かしつつ、「骨格ビルド」をより実際の骨格に近付けていく。

こうした改造にあたっては、博物館などで展示されているティラノサウルスの復元骨格がとてもよい資料となる。一方で、そうした復元骨格は博物館で展示するためのさまざまな制約を受けており、化石が地層中で受けた変形を補正しきれていないことも多い。実際の作業にあたっては、化石標本や復元骨格に加え、骨格の形やプロポーション、サイズなどの情報を一枚の図に落とし込んだ「骨格図(骨格復元図)」と、素組みしたキットを比較しながら進めていくとよいだろう。

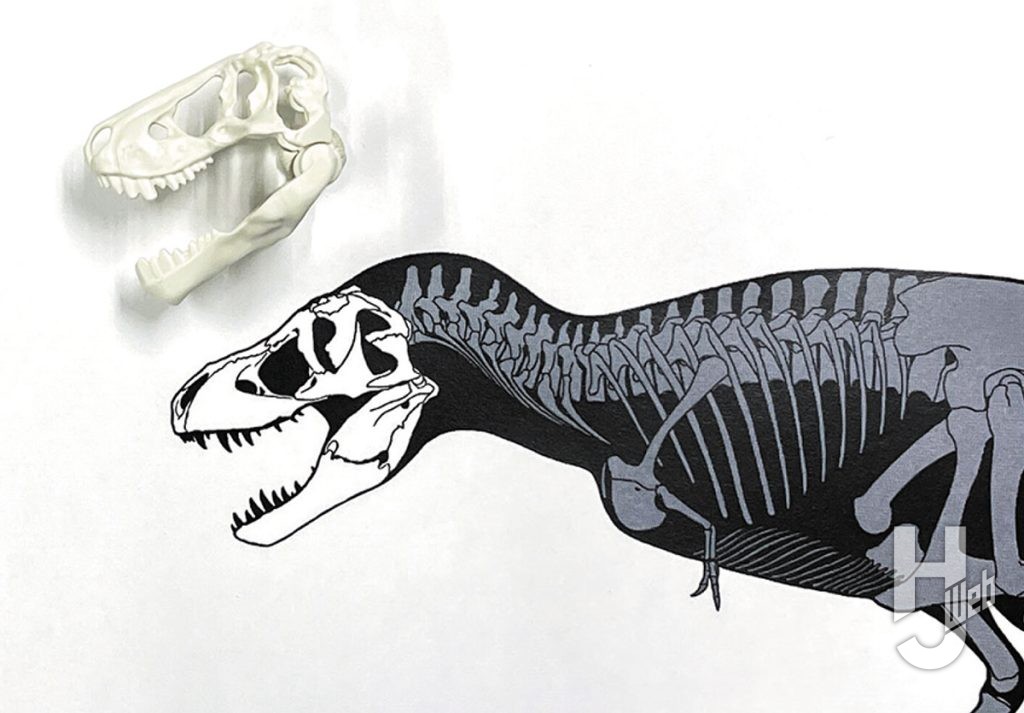

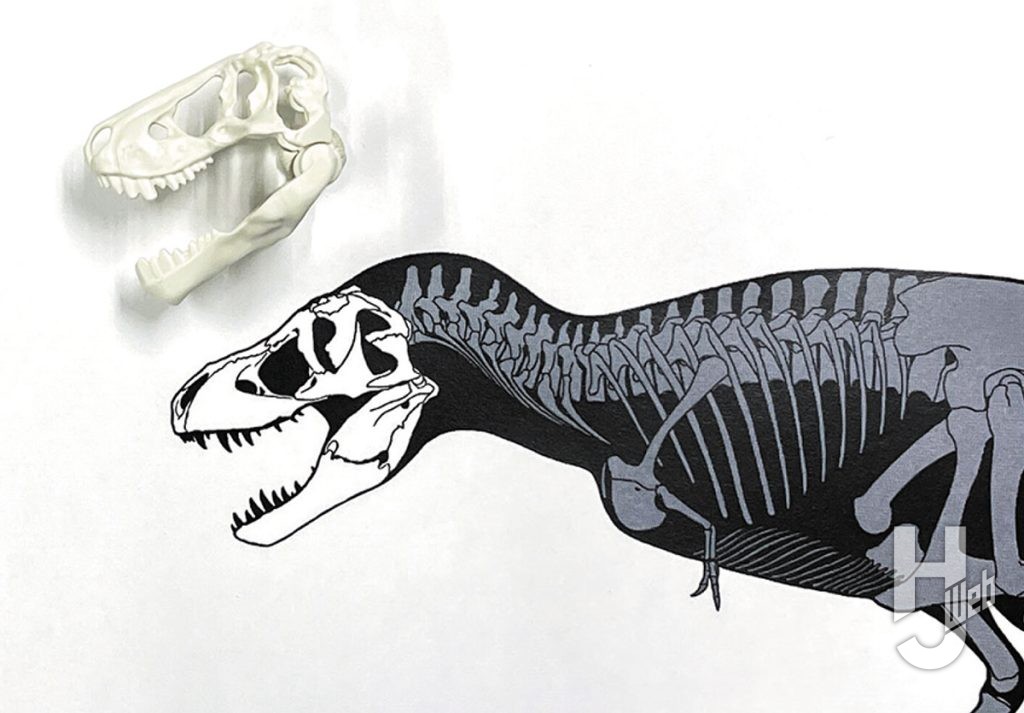

▲キットパーツと実際の化石標本やそのレプリカ(の写真)、骨格図をよく見比べて改造ポイントを探っていこう。キットでは「恐竜ビルド」で外皮パーツを固定するため、上下の顎に切り欠きが設けられている。パテなどで切り欠きを埋め、本来の形状を復元していく

▲キットパーツと実際の化石標本やそのレプリカ(の写真)、骨格図をよく見比べて改造ポイントを探っていこう。キットでは「恐竜ビルド」で外皮パーツを固定するため、上下の顎に切り欠きが設けられている。パテなどで切り欠きを埋め、本来の形状を復元していく

▲対象年齢6歳以上のキットということで、歯は実際よりも丸く太く、隣接する歯と一体成型になっている。1本ずつ切り分け、形状を整えていこう。とはいえティラノサウルスの歯は肉食恐竜のなかでは特に太く、先端もやや鈍いのが特徴だ。削りすぎにも注意しよう

▲対象年齢6歳以上のキットということで、歯は実際よりも丸く太く、隣接する歯と一体成型になっている。1本ずつ切り分け、形状を整えていこう。とはいえティラノサウルスの歯は肉食恐竜のなかでは特に太く、先端もやや鈍いのが特徴だ。削りすぎにも注意しよう

▲ティラノサウルスの頭骨は、標本によって顔つきがかなり異なって見える。今回は、保存がよく、日本各地でレプリカが展示されている「スタン」という標本に寄せてみた。ただし、化石の変形や写真のアングルによって顔つきがかなり変わって見えることもあるので要注意だ

▲ティラノサウルスの頭骨は、標本によって顔つきがかなり異なって見える。今回は、保存がよく、日本各地でレプリカが展示されている「スタン」という標本に寄せてみた。ただし、化石の変形や写真のアングルによって顔つきがかなり変わって見えることもあるので要注意だ

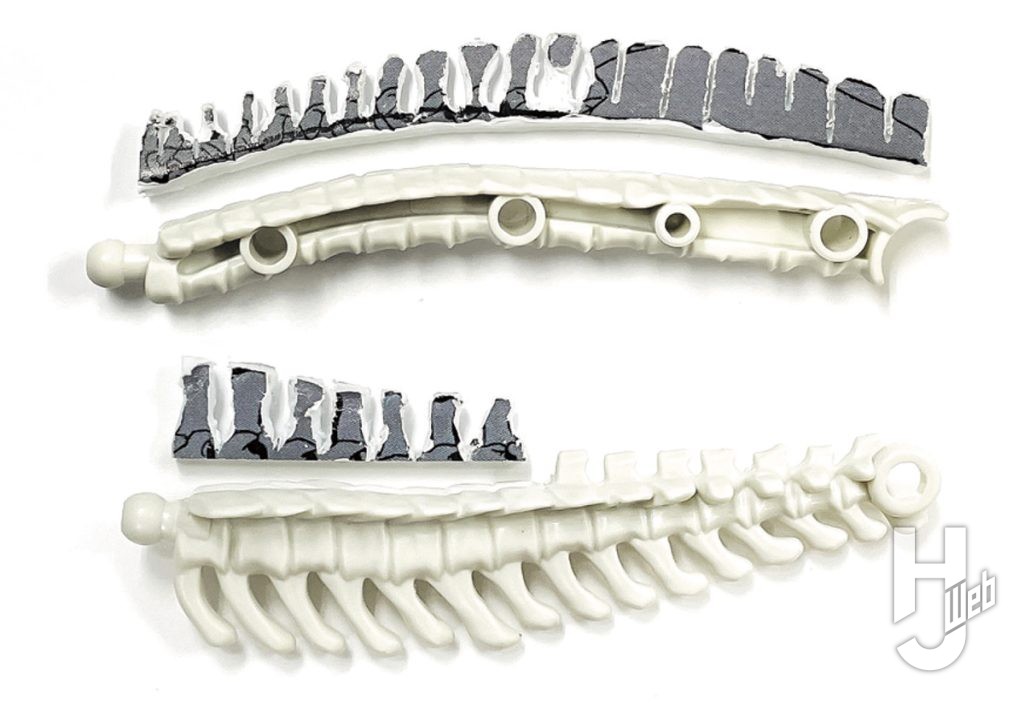

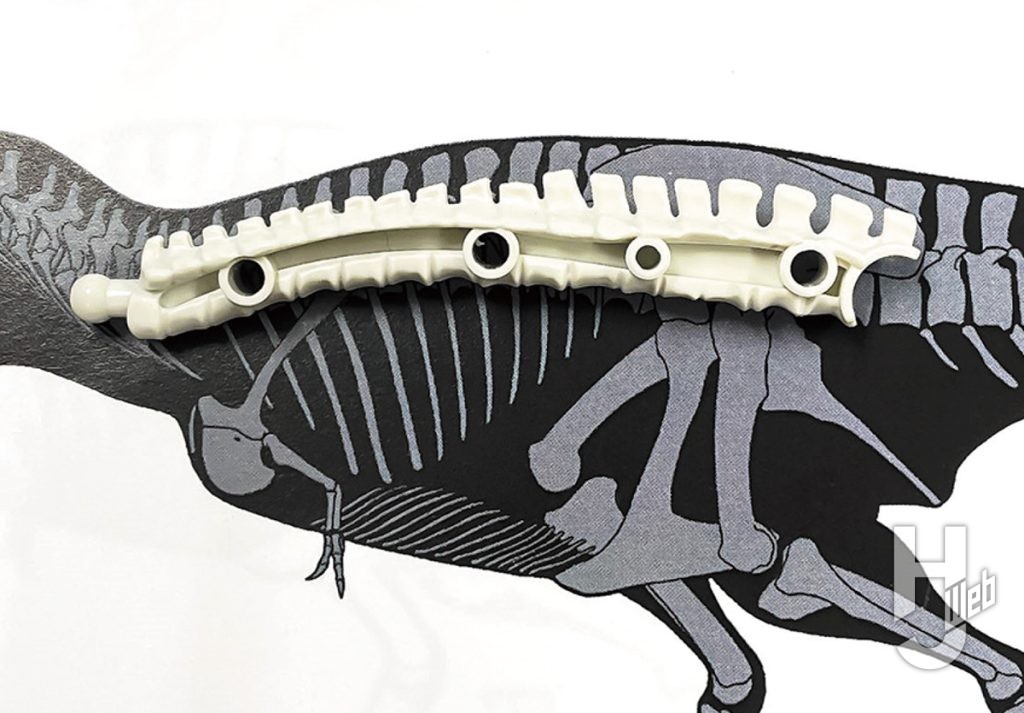

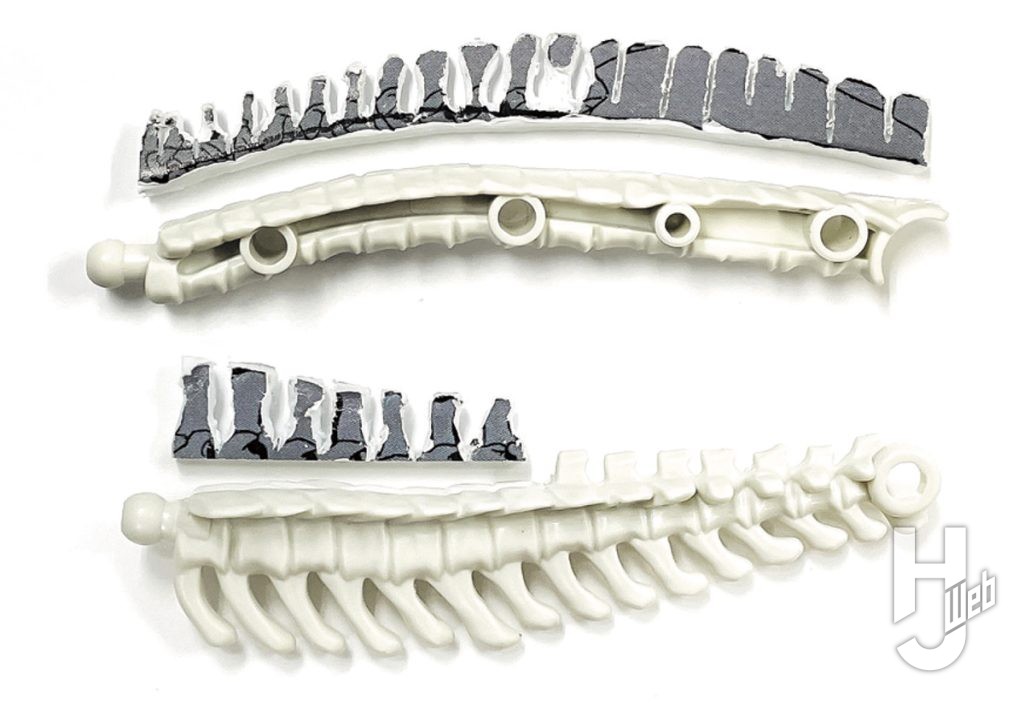

▲椎骨(背骨)にも手を加えていこう。恐竜の椎骨は複雑な形状をしているものが多く、どこまで実際の形状を追い込んでいくかは製作者次第だ。外皮パーツを被せる都合上、キットでは実際の骨格よりも棘突起(椎骨の上に突き出た部分)の高さが低くなっている

▲椎骨(背骨)にも手を加えていこう。恐竜の椎骨は複雑な形状をしているものが多く、どこまで実際の形状を追い込んでいくかは製作者次第だ。外皮パーツを被せる都合上、キットでは実際の骨格よりも棘突起(椎骨の上に突き出た部分)の高さが低くなっている

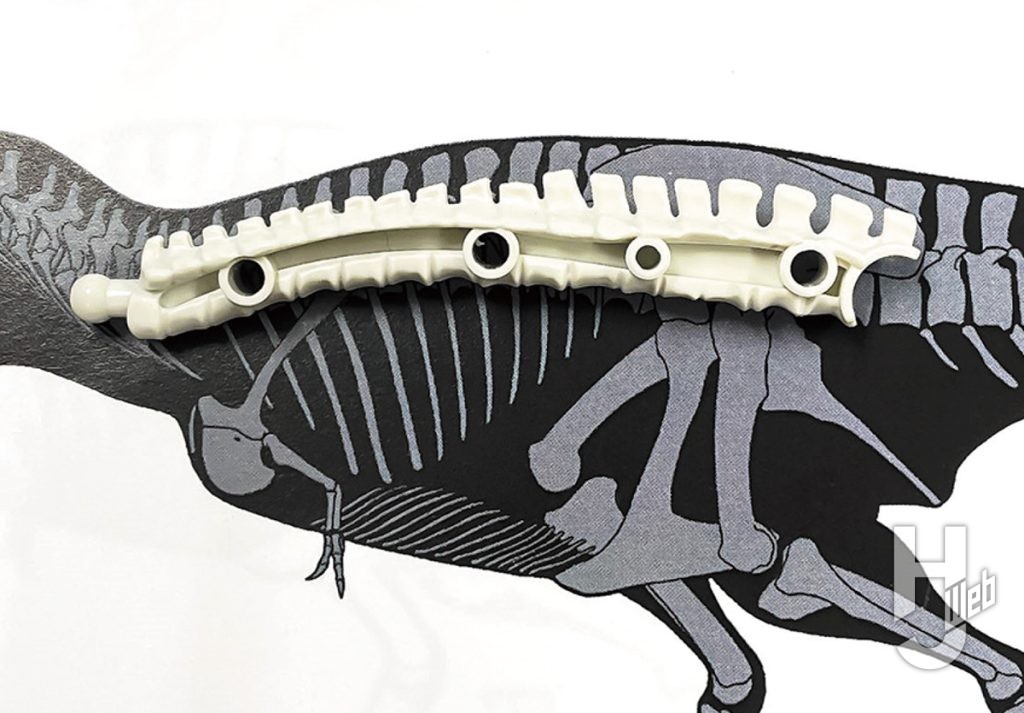

▲キットの棘突起を1本ずつ延長するのは少々手間なので、同縮尺でプリントした骨格図をガイドに、一連の棘突起をまるごとプラ板で新造することにした。骨格図を貼ったプラ板を、エッチングソーやヤスリで削り出していく。棘突起の厚みなどは実際の骨格を参照しよう

▲キットの棘突起を1本ずつ延長するのは少々手間なので、同縮尺でプリントした骨格図をガイドに、一連の棘突起をまるごとプラ板で新造することにした。骨格図を貼ったプラ板を、エッチングソーやヤスリで削り出していく。棘突起の厚みなどは実際の骨格を参照しよう

▲先ほどのプラ板から棘突起の部分だけを切り出し、胴体や尻尾に移植する。棘突起の形状や高さは近縁種同士でもかなり異なる場合があり、同じ種でも成長によって変化していく。ティラノサウルスの成体の棘突起は、ティラノサウルス科のなかでも特に高さがある

▲先ほどのプラ板から棘突起の部分だけを切り出し、胴体や尻尾に移植する。棘突起の形状や高さは近縁種同士でもかなり異なる場合があり、同じ種でも成長によって変化していく。ティラノサウルスの成体の棘突起は、ティラノサウルス科のなかでも特に高さがある

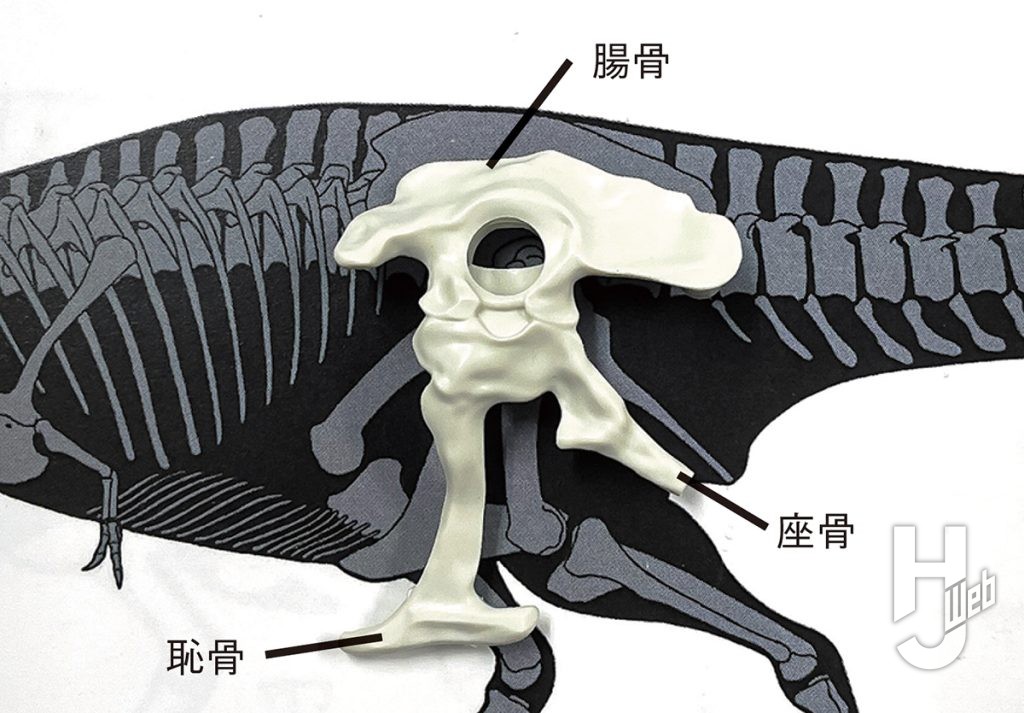

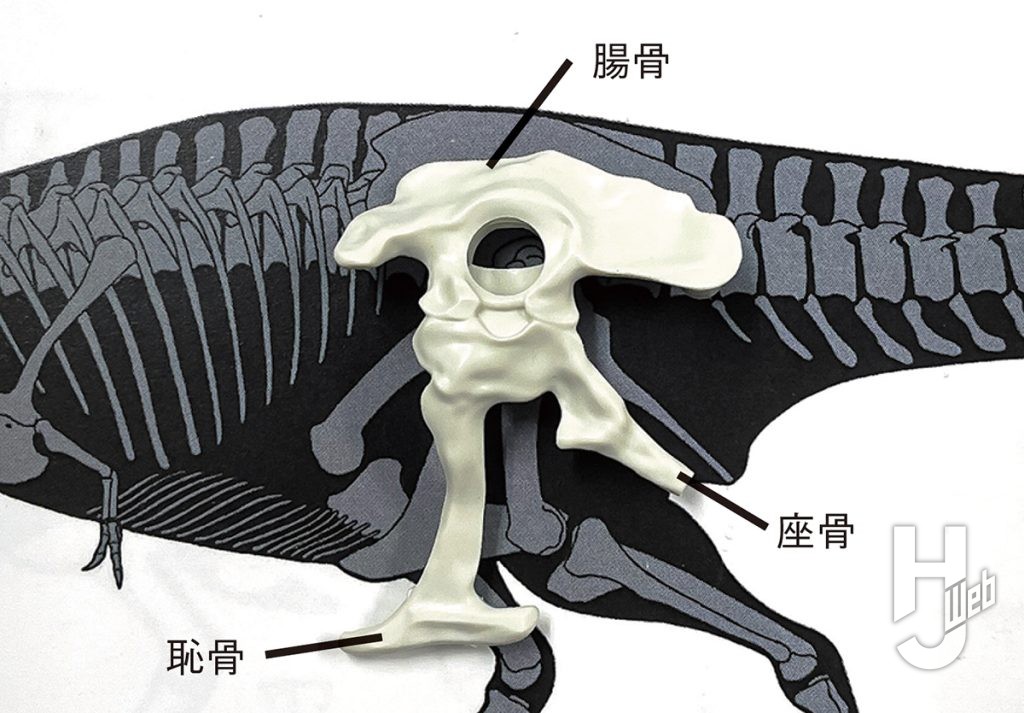

▲キットの骨盤と骨格図を、股間と比較する。恥骨と座骨の付け根をより股関節に近づけ、腸骨の高さがより高く見えるよう調整するとよいだろう。また、キットの骨盤は実際よりも左右にかなり厚くなっている。さまざまなアングルから観察・比較を行うことが大切だ

▲キットの骨盤と骨格図を、股間と比較する。恥骨と座骨の付け根をより股関節に近づけ、腸骨の高さがより高く見えるよう調整するとよいだろう。また、キットの骨盤は実際よりも左右にかなり厚くなっている。さまざまなアングルから観察・比較を行うことが大切だ

▲恥骨のシャフト部分を力づくで曲げ(模型はパワーだぜ)、角度を調整する。骨盤は側面形だけでなく、背面形(上面形)も特徴的だ。骨格図で確認できるのは多くの場合骨の側面形や長さだけなので、立体的な構造については実際の化石やその写真をよく観察しよう

▲恥骨のシャフト部分を力づくで曲げ(模型はパワーだぜ)、角度を調整する。骨盤は側面形だけでなく、背面形(上面形)も特徴的だ。骨格図で確認できるのは多くの場合骨の側面形や長さだけなので、立体的な構造については実際の化石やその写真をよく観察しよう

▲肋骨は一体化した部分をPカッターなどでシャープにくりぬくと見映えがよくなる。肩帯(肩甲骨など肩まわりの骨)はキットよりコンパクトに加工した。キットの胸骨は腹肋骨と一体成型となっているが、ティラノサウルスの胸骨は軟骨性でほぼ化石化しないため、腹肋骨を除いてカットした

▲肋骨は一体化した部分をPカッターなどでシャープにくりぬくと見映えがよくなる。肩帯(肩甲骨など肩まわりの骨)はキットよりコンパクトに加工した。キットの胸骨は腹肋骨と一体成型となっているが、ティラノサウルスの胸骨は軟骨性でほぼ化石化しないため、腹肋骨を除いてカットした

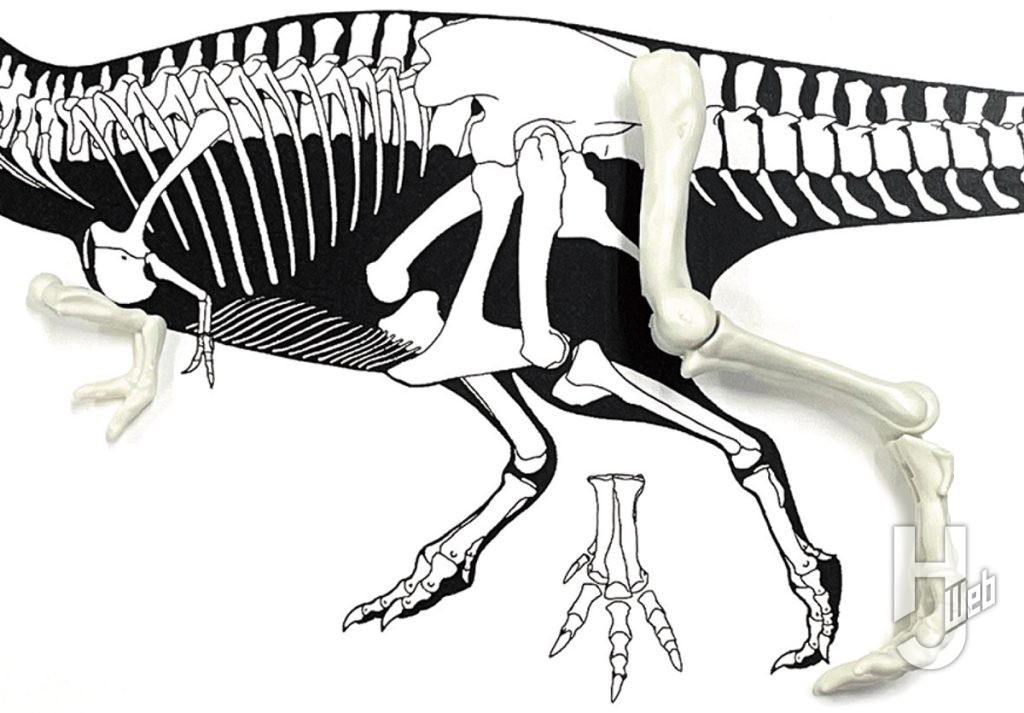

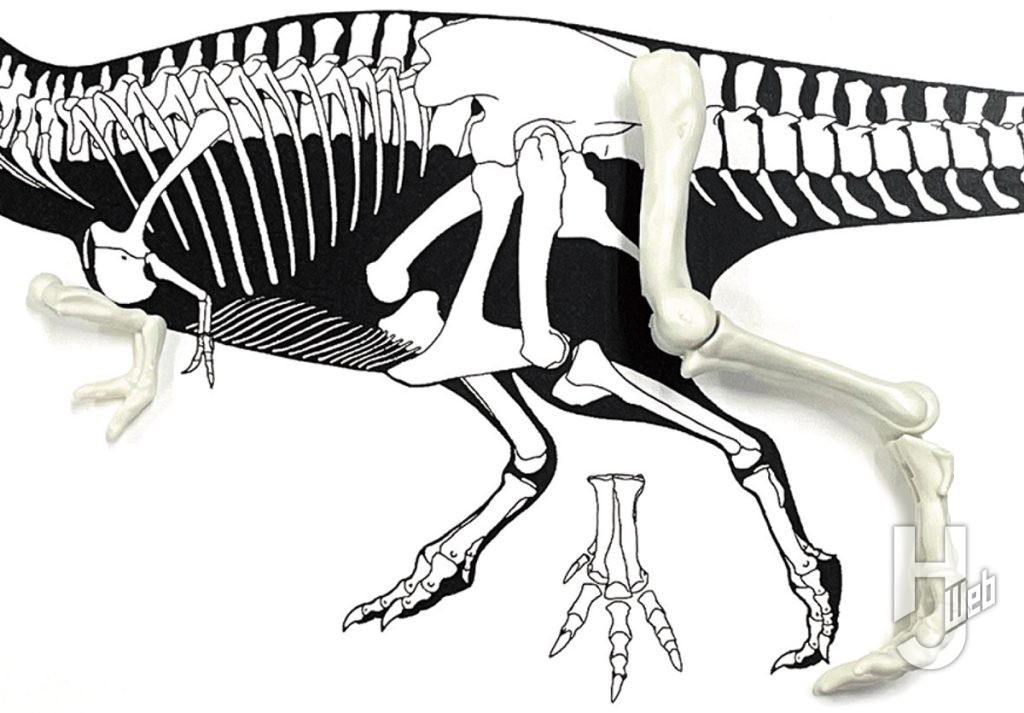

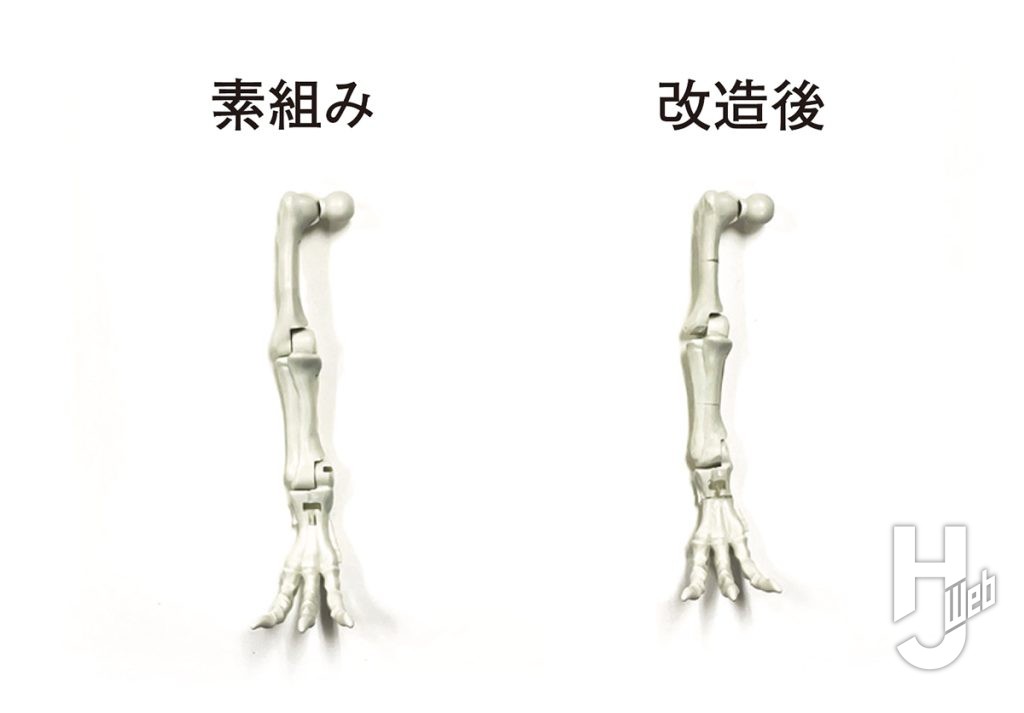

▲キットは短い前肢に長くたくましい後肢というティラノサウルスのイメージをよく表現しているが、外皮パーツを取り付ける都合上、実際の骨格と比べると全体的に四肢が長めとなっている。小さな骨が多く完全再現は難しいが、できるだけ実際のプロポーションに寄せていこう

▲キットは短い前肢に長くたくましい後肢というティラノサウルスのイメージをよく表現しているが、外皮パーツを取り付ける都合上、実際の骨格と比べると全体的に四肢が長めとなっている。小さな骨が多く完全再現は難しいが、できるだけ実際のプロポーションに寄せていこう

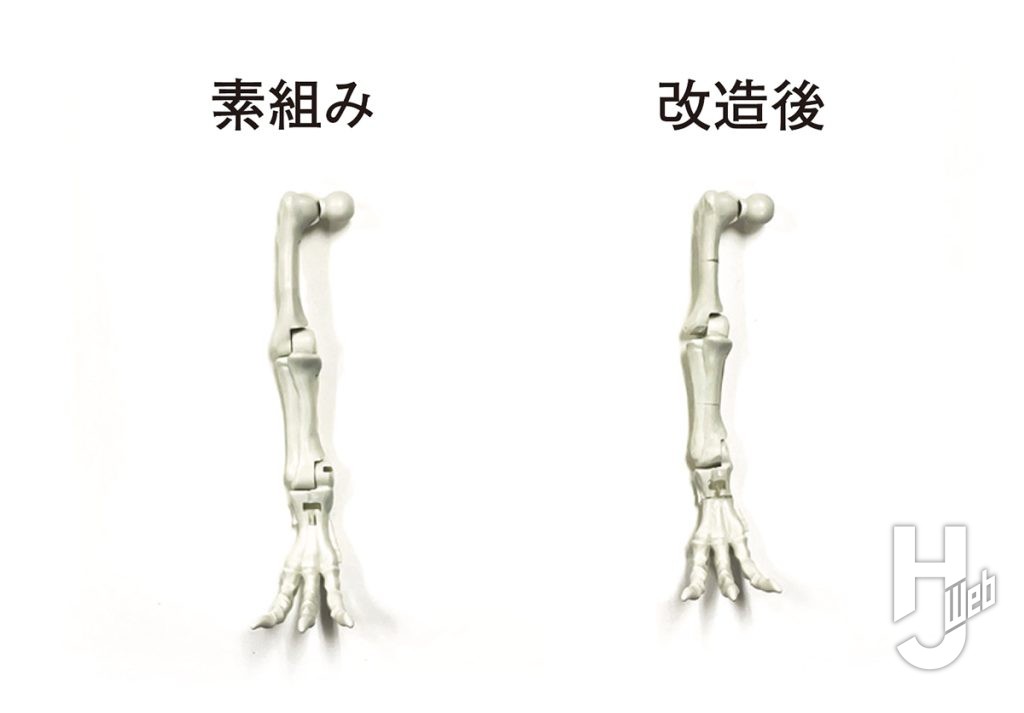

▲前肢はエッチングソーで切り詰め、少しでも細く短く見えるように削り込んでいく。手はエッチングソーでカットしたあと、手首の角度を変えて再接着するとよいだろう。骨格の形状とサイズ感をどこまで実際の様子に寄せられるか、自分との戦いになる

▲前肢はエッチングソーで切り詰め、少しでも細く短く見えるように削り込んでいく。手はエッチングソーでカットしたあと、手首の角度を変えて再接着するとよいだろう。骨格の形状とサイズ感をどこまで実際の様子に寄せられるか、自分との戦いになる

▲後肢は切り詰めつつ、外皮パーツ取り付け用の凹みを瞬間接着剤などで埋めておく。キットは股関節の構造上、後肢が実際よりも外側にオフセットされた状態になってしまう。非可動モデルとして、大腿骨がより深く骨盤にはまり込んだ状態にするのもよさそうだ

▲後肢は切り詰めつつ、外皮パーツ取り付け用の凹みを瞬間接着剤などで埋めておく。キットは股関節の構造上、後肢が実際よりも外側にオフセットされた状態になってしまう。非可動モデルとして、大腿骨がより深く骨盤にはまり込んだ状態にするのもよさそうだ

▲全身を組み上げ、バランスに問題がなければキットの加工は終了だ。足の指は取らせたいポーズできれいに接地するよう、カットして調整しておくとよいだろう。うまく調整すれば、台座に固定しなくても自立するようになる。

▲全身を組み上げ、バランスに問題がなければキットの加工は終了だ。足の指は取らせたいポーズできれいに接地するよう、カットして調整しておくとよいだろう。うまく調整すれば、台座に固定しなくても自立するようになる。

今回は割愛したが、肋骨の基部や腸骨にさらに手を加えるのもよさそうだ

■塗装

▲ヘル・クリーク層をイメージして、暗いブラウン系で塗装する。ベースになる色を塗ったら、単調にならないよう、より明るい色の塗料を含ませたスポンジで表面を軽く叩いてアクセントを付けていく。アクセントカラーは、母岩(化石の埋まっていた岩石)に近い色がよく合うだろう。クリーニング(化石から母岩を除去すること)中の化石の写真がよい資料になる

▲ヘル・クリーク層をイメージして、暗いブラウン系で塗装する。ベースになる色を塗ったら、単調にならないよう、より明るい色の塗料を含ませたスポンジで表面を軽く叩いてアクセントを付けていく。アクセントカラーは、母岩(化石の埋まっていた岩石)に近い色がよく合うだろう。クリーニング(化石から母岩を除去すること)中の化石の写真がよい資料になる

▲そのままではアクセントカラーが浮いてしまうので、ダークブラウンでウォッシングして全体の色をなじませる。その後、サンディブラウンのドライブラシで細部の立体感を強調していこう。深みのある落ち着いた色合いになってきた

▲そのままではアクセントカラーが浮いてしまうので、ダークブラウンでウォッシングして全体の色をなじませる。その後、サンディブラウンのドライブラシで細部の立体感を強調していこう。深みのある落ち着いた色合いになってきた

▲これで完成!

▲これで完成!

「骨格ビルド」にフォーカスしたことで、たくましくも優美な頭骨、グラマラスな胴にスマートな骨盤といった特徴をより実際の化石・骨格らしく「復元」できた。読者の皆さんも、化石の持つ魅力をぜひプラノサウルスで表現してみよう

▲恐竜の代名詞として非常によく知られたティラノサウルス・レックスは、その人気の高さから、化石標本に愛称が付けられることが多い。この骨格図は頭骨が「スタン」(レプリカが福井県立恐竜博物館などで展示)、それ以外の要素が「ワンケル」(レプリカが御船町恐竜博物館などで展示)に基づいている。「ワンケル」は25歳で死んだ成体とみられており、推定年齢28歳の「スー」(レプリカが北九州市立いのちのたび博物館で展示)のような老齢個体と 比べるとすらりとした体形だ。ティラノサウルス・レックスの化石は質・量ともに獣脚類としてはかなり豊富で、さまざまな観点から研究が進められている。

▲恐竜の代名詞として非常によく知られたティラノサウルス・レックスは、その人気の高さから、化石標本に愛称が付けられることが多い。この骨格図は頭骨が「スタン」(レプリカが福井県立恐竜博物館などで展示)、それ以外の要素が「ワンケル」(レプリカが御船町恐竜博物館などで展示)に基づいている。「ワンケル」は25歳で死んだ成体とみられており、推定年齢28歳の「スー」(レプリカが北九州市立いのちのたび博物館で展示)のような老齢個体と 比べるとすらりとした体形だ。ティラノサウルス・レックスの化石は質・量ともに獣脚類としてはかなり豊富で、さまざまな観点から研究が進められている。

Tyrannosaurus rex Osborn, 1905

ティラノサウルス・レックス

●獣脚類 ティラノサウルス科 ●全長約13m●白亜紀後期(マーストリヒチアン後期)約6900万?~6604万年前●北アメリカ中西部

BANDAI SPIRITS プラスチックキット “プラノサウルス”

ティラノサウルス

製作/ウラベヒロト(アーミック)

骨格図・解説/G. Masukawa(GET AWAY TRIKE!)

プラノサウルス ティラノサウルス

●発売元/BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン クリエイション部●1430円、発売中●約21cm●プラキット

\この記事が気に入った方はこちらもチェック!!/

\オススメブック!!/

ホビージャパンエクストラ vol.30

●発行元/ホビージャパン●1540円、発売中

詳細はこちら

粘土で作る! いきもの造形 恐竜編

●発行元/ホビージャパン●3080円、発売中

詳細はこちら

© BANDAI SPIRITS