メカと生物的イメージを「筆塗り」で融合させる!! 海洋堂ARTPLA「スレイプニール」を染め塗り技法で“高貴”に仕上げる【筆塗りTribe】

2023.06.12

筆塗りTribe/スレイプニール【海洋堂】 月刊ホビージャパン2023年7月号(5月25日発売)

メカと生物的イメージを「筆塗り」で融合させる!!

海洋堂渾身の「スレイプニール」を染め塗りで楽しむ

プラモを筆塗りでガンガン楽しんでいるナイスなパイセンたちの作品とテクニックをみんなで読んで、テンションアゲアゲでどんどん筆塗りを楽しんでいこうという連載「筆塗りTRIBE」。

お久しぶりとなる今回は、海洋堂ARTPLAの最新作「ARTPLA スレイプニール」を、筆塗りならではの仕上げでお届けします! こちらは現在多岐にわたって活躍するクリエイター・出渕裕氏によるコミック作品『機神幻想ルーンマスカー』に登場するキャラクター。本作は1988年、出渕裕氏と海洋堂がタッグを組み、立体とイラストのふたつの表現で展開する完全オリジナル作品として「月刊ドラゴンマガジン」創刊とともにスタートし、多くのファンを獲得しました。そんな作品の象徴とも言える「スレイプニール」が令和の世に“プラモ”として登場したのです!!

塗装を手がけたボーメ(BOME)氏による完成見本は、硬質感と神々しさを表現した滑らかな仕上がりが特徴。作例ではその対抗として、スレイプニールが持つメカと生物的イメージを筆塗りのタッチで強調する方向で、「染め塗り」という、明るい下地の上にシャバシャバの塗料で模型を染めていく技法をメインにチャレンジしました! 主に使用した塗料は、染め塗り専用塗料の「シタデルコントラスト」。さぁ、最高の造形を染め上げていこうぜ!!

(構成・文/フミテシ)

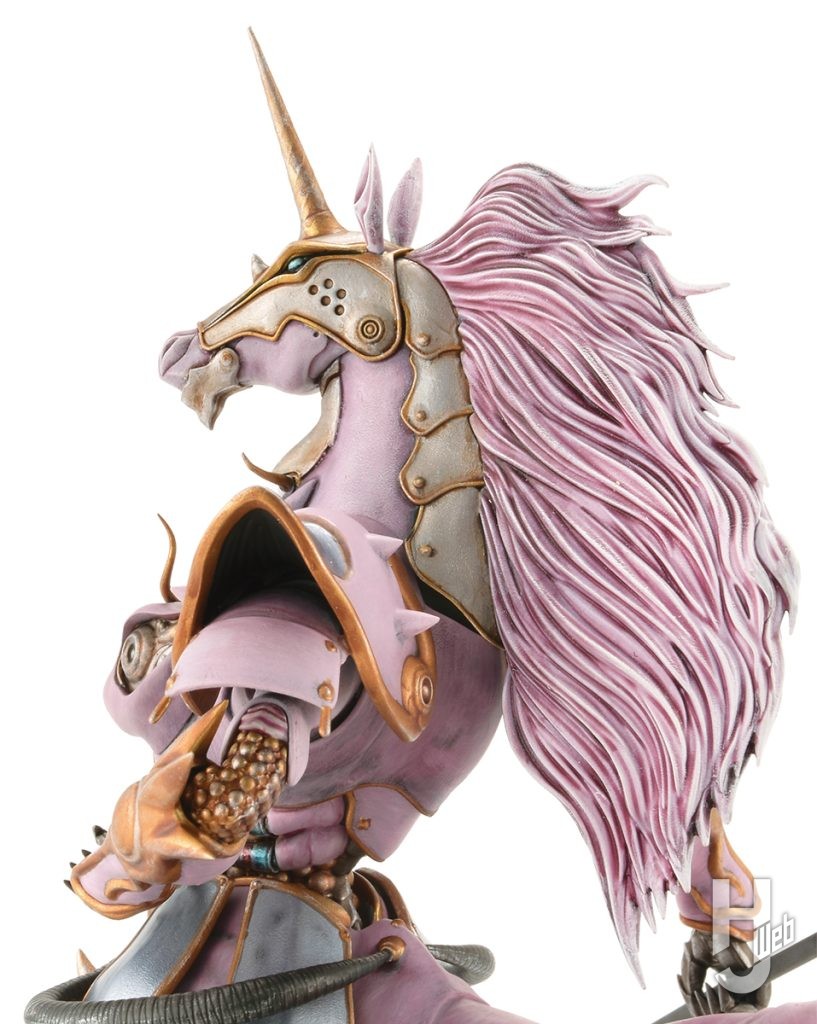

美術館の彫刻のような美しさ

▲本キットの成型色がとにかく美しいです。塗装をしないで、組み立てただけのものでも思わず「かっこいい……」と言ってしまうほど素晴らしいです

▲本キットの成型色がとにかく美しいです。塗装をしないで、組み立てただけのものでも思わず「かっこいい……」と言ってしまうほど素晴らしいです

5枚+ベースで楽しむ究極の立体物

▲人や馬のような生物的な形状のパーツと、甲冑やメカのようなディテール部分を分けた分割が、ランナーからも伺えます。完成後に、しっかりとディスプレイできる岩場のベースパーツの迫力がすごいです

▲人や馬のような生物的な形状のパーツと、甲冑やメカのようなディテール部分を分けた分割が、ランナーからも伺えます。完成後に、しっかりとディスプレイできる岩場のベースパーツの迫力がすごいです

関節部の緻密なディテール表現

▲一見機械仕掛けのように見えるスレイプニールのイメージを僕らに与えてくれているのが、これらの関節パーツ

▲一見機械仕掛けのように見えるスレイプニールのイメージを僕らに与えてくれているのが、これらの関節パーツ

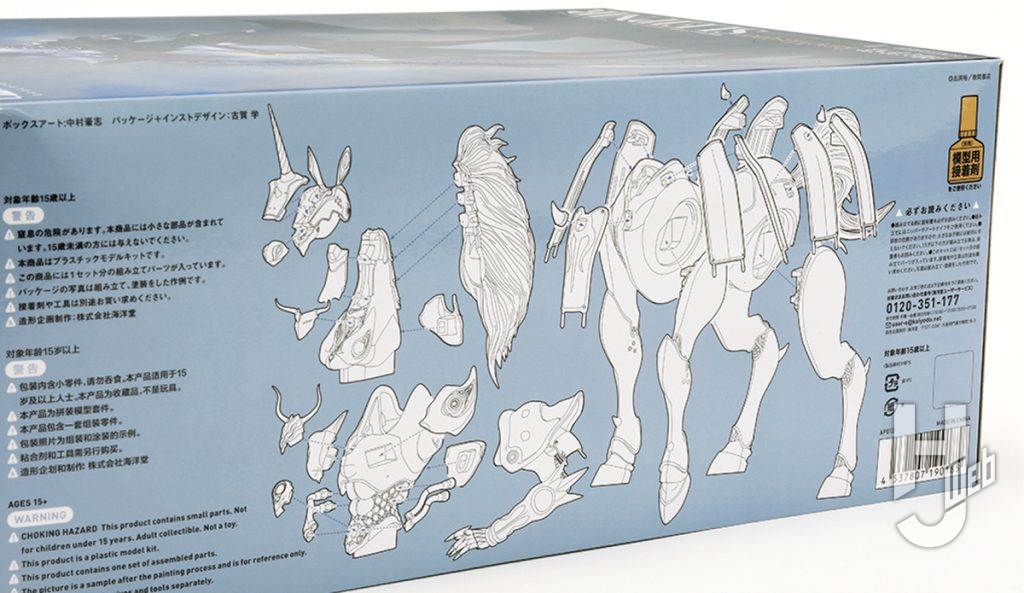

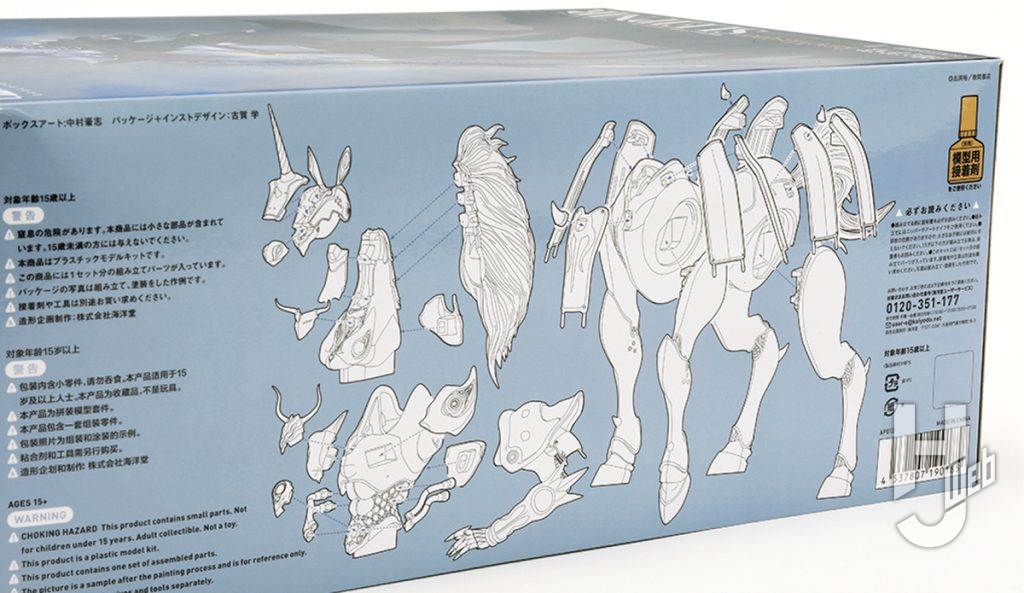

箱側面の分割イラストに注目!!!

▲ARTPLAのインストイラスト・パッケージデザインを手掛けるのは、多方面で活躍するデザイナー・古賀学氏。側面の分割図、よ〜く見ると……これ、とっても塗装がしやすくなることを考えた分割なんですね! ぜひ塗装前提で組み立てる人は、箱側面の分割図を参考にしてパーツを組んでくみてださい!!

▲ARTPLAのインストイラスト・パッケージデザインを手掛けるのは、多方面で活躍するデザイナー・古賀学氏。側面の分割図、よ〜く見ると……これ、とっても塗装がしやすくなることを考えた分割なんですね! ぜひ塗装前提で組み立てる人は、箱側面の分割図を参考にしてパーツを組んでくみてださい!!

商品ページはこちら

今回のパイセン

武蔵/オリジナルガレージキットブランド『craftsperson』の原型、製造、彩色を担当。ホビージャパンの塗装How to系単行本で多数の筆塗り記事を担当し、今回初めて月刊ホビージャパンに登場となりました。元ホビーショップスタッフの経験を活かして、筆塗りの実演も行っています。

「たてがみ」を染めてみよう!

下地は、黒サフを吹いてから、

さらに白サフを吹く!

▲陰影をよりはっきりさせるために、黒サフを吹いた上から、奥まったところを塗りつぶさないように白サフを吹きます。どちらも缶スプレーで吹いています

▲陰影をよりはっきりさせるために、黒サフを吹いた上から、奥まったところを塗りつぶさないように白サフを吹きます。どちらも缶スプレーで吹いています

2色使用します

▲スレイプニールのメインカラーとなるのが、染め塗り専用塗料の「シタデルコントラスト」。シャバシャバの塗料で、白やライトグレーの下地の上から塗るとキレイに染まり、さらに凸部には塗料が残りにくいので、自然なグラデーションが生まれます。シタデルカラーの明るい白「ホワイトスカー」は終盤にドライブラシで使用します

▲スレイプニールのメインカラーとなるのが、染め塗り専用塗料の「シタデルコントラスト」。シャバシャバの塗料で、白やライトグレーの下地の上から塗るとキレイに染まり、さらに凸部には塗料が残りにくいので、自然なグラデーションが生まれます。シタデルカラーの明るい白「ホワイトスカー」は終盤にドライブラシで使用します

コントラストがより滑らかになる

魔法の液体

▲塗料の流動性を上げて、たてがみのような細かいディテールの奥までしっかりと塗料を流したい時に大活躍するのが「コントラストメディウム」。こちらは濃度を変えずに色を薄めることもでき、さらに塗料が流れやすくなります。薄く染めたい、より均一に染めたい時にあると便利です

▲塗料の流動性を上げて、たてがみのような細かいディテールの奥までしっかりと塗料を流したい時に大活躍するのが「コントラストメディウム」。こちらは濃度を変えずに色を薄めることもでき、さらに塗料が流れやすくなります。薄く染めたい、より均一に染めたい時にあると便利です

濃度違いで2種の紫を準備

▲使用するコントラストは「マゴス・パープル」。パレットに容器からそのまま出したものと、コントラストを少量加えたものを用意します

▲使用するコントラストは「マゴス・パープル」。パレットに容器からそのまま出したものと、コントラストを少量加えたものを用意します

縦方向に染めていきます

▲まずは瓶生の状態の濃度のパープルで染めます。毛の流れから、根本から毛先の方向に筆を動かしたくなりますが、頭頂部から首元に縦方向に移動しながら全体を染めていきましょう。そのほうが全体に均等に塗料が行き渡ります

▲まずは瓶生の状態の濃度のパープルで染めます。毛の流れから、根本から毛先の方向に筆を動かしたくなりますが、頭頂部から首元に縦方向に移動しながら全体を染めていきましょう。そのほうが全体に均等に塗料が行き渡ります

同じ箇所を何度もいじらないように!

▲全体が染まりました! ここで乾く前に塗面をいじらないようにしましょう。コントラストは乾く前に触ってしまうとシミのようになってしまいます

▲全体が染まりました! ここで乾く前に塗面をいじらないようにしましょう。コントラストは乾く前に触ってしまうとシミのようになってしまいます

冷風で乾かして時短!

▲ですので、ドライヤーがあると便利。冷風を当ててやさしく乾かします。完全乾燥したら次の工程に移ります

▲ですので、ドライヤーがあると便利。冷風を当ててやさしく乾かします。完全乾燥したら次の工程に移ります

根本を濃く染める

▲再度コントラストの「マゴス・パープル」(もっと濃く染めたい人にはシタデルシェイドの「ドルーチ・ヴァイオレット」がオススメ)で根元のみを染めます。こうすることで、根本と毛先のグラデーションのメリハリがよりはっきり出ます

▲再度コントラストの「マゴス・パープル」(もっと濃く染めたい人にはシタデルシェイドの「ドルーチ・ヴァイオレット」がオススメ)で根元のみを染めます。こうすることで、根本と毛先のグラデーションのメリハリがよりはっきり出ます

コントラストメディウムで薄めた紫の出番です

▲根本が乾いたら、コントラストメディウムで薄めたパープルを、根本を塗った部分以外に塗ります

▲根本が乾いたら、コントラストメディウムで薄めたパープルを、根本を塗った部分以外に塗ります

中間から毛先にかけて染めていきます

▲根本を塗った箇所以外を染めます。こうすることで根本、中間、毛先と3段階のグラデーションが自然に生まれるのです

▲根本を塗った箇所以外を染めます。こうすることで根本、中間、毛先と3段階のグラデーションが自然に生まれるのです

キレイなグラデーションに染め上がりました!

▲コントラスト完了! コントラストは凹凸に流れ込んで、奥まった部分に塗料が留まり、凸部は薄く染まることで勝手にグラデーションが生まれます。染めるだけで、いい感じの陰影とメリハリを楽しめる最高の塗料なのです

▲コントラスト完了! コントラストは凹凸に流れ込んで、奥まった部分に塗料が留まり、凸部は薄く染まることで勝手にグラデーションが生まれます。染めるだけで、いい感じの陰影とメリハリを楽しめる最高の塗料なのです

▲プラモの良いところは、自分の発想で好きな色に塗れること。原作や一般的には青白いイメージが多いスレイプニールですが、コントラストを使い「高貴な色」にするため、そして装甲の金色や銀色に合う色として武蔵は赤紫をセレクトしました

▲プラモの良いところは、自分の発想で好きな色に塗れること。原作や一般的には青白いイメージが多いスレイプニールですが、コントラストを使い「高貴な色」にするため、そして装甲の金色や銀色に合う色として武蔵は赤紫をセレクトしました

体表の染め塗りとドライブラシ

コントラストで薄めた紫で染めます

▲スレイプニールの本体は凹凸が少なくつるんとしているので、メリハリが出にくいです。そこで、コントラストメディウムで薄めたパープルでさっと染めて、淡い紫にしてみようと思います

▲スレイプニールの本体は凹凸が少なくつるんとしているので、メリハリが出にくいです。そこで、コントラストメディウムで薄めたパープルでさっと染めて、淡い紫にしてみようと思います

ストロークは短く、細かいタッチで

▲通常の筆塗りをするように、短いストロークで染めていきます。各所でうっすらと染めムラができますが、これが後のドライブラシでとても良い味になってくれるので、気にせず全体を薄く染めていきます

▲通常の筆塗りをするように、短いストロークで染めていきます。各所でうっすらと染めムラができますが、これが後のドライブラシでとても良い味になってくれるので、気にせず全体を薄く染めていきます

コントラストは乾くとしっかり発色します!

▲コントラストは乾燥するとしっかりと発色します。乾く前に「染まっているのかな?」と思っても、そこは我慢して完全乾燥を待ってください。コントラストメディウムで薄めても、これだけしっかりと紫が発色します

▲コントラストは乾燥するとしっかりと発色します。乾く前に「染まっているのかな?」と思っても、そこは我慢して完全乾燥を待ってください。コントラストメディウムで薄めても、これだけしっかりと紫が発色します

ドライブラシでハイライトを追加!

▲ホワイトスカーに、ほんの少量、コントラストのマゴス・パープルを混ぜたものでドライブラシしていきます

▲ホワイトスカーに、ほんの少量、コントラストのマゴス・パープルを混ぜたものでドライブラシしていきます

ドライブラシ専用筆は1本あると便利!

▲昨今ではドライブラシのための筆も発売されています。専用というだけあって、ピンポイントに塗料を擦り付けることができるので仕上がりが格段にアップします

▲昨今ではドライブラシのための筆も発売されています。専用というだけあって、ピンポイントに塗料を擦り付けることができるので仕上がりが格段にアップします

余計な塗料をペーパータオルで拭います

▲塗料を筆に含ませたら、ペーパータオルにほとんど色が付かなくなるまで、塗料を落とします。このカサカサになった状態の筆を模型に擦り付けます

▲塗料を筆に含ませたら、ペーパータオルにほとんど色が付かなくなるまで、塗料を落とします。このカサカサになった状態の筆を模型に擦り付けます

まずはパーツの角を狙います

▲ドライブラシは、パーツの角やディテールが出っぱったところに筆を擦り付けてハイライトを入れていく技法です。カサカサと擦り付けたところだけ明るくなって、お手軽にグラデーション塗装が楽しめるのです

▲ドライブラシは、パーツの角やディテールが出っぱったところに筆を擦り付けてハイライトを入れていく技法です。カサカサと擦り付けたところだけ明るくなって、お手軽にグラデーション塗装が楽しめるのです

優しく、毛先でパーツを擦る!

▲筆を強く擦り付けすぎるとタッチが粗くなって見映えが悪くなります。ささっと優しく筆を擦り付けましょう。慣れないうちは筆をゆっくり動かして擦り付けていきましょう

▲筆を強く擦り付けすぎるとタッチが粗くなって見映えが悪くなります。ささっと優しく筆を擦り付けましょう。慣れないうちは筆をゆっくり動かして擦り付けていきましょう

筆で叩いてみよう!

▲擦るだけじゃなく、応用で「叩く」というのもあります。毛先でトントンとスタンプするように叩いてください。そうすることで表面に細かなテクスチャー表現を施せます。生物的モチーフの体表表現にぴったりな筆の動かし方です

▲擦るだけじゃなく、応用で「叩く」というのもあります。毛先でトントンとスタンプするように叩いてください。そうすることで表面に細かなテクスチャー表現を施せます。生物的モチーフの体表表現にぴったりな筆の動かし方です

染めムラとドライブラシは相思相愛

▲染めムラがあった部分がいい感じに暗くなって、雰囲気ある仕上がりになっています。ドライブラシのムラと染めのムラが合わさることで、このような塗面が生まれるのです

▲染めムラがあった部分がいい感じに暗くなって、雰囲気ある仕上がりになっています。ドライブラシのムラと染めのムラが合わさることで、このような塗面が生まれるのです

たてがみにもハイライトを!

▲たてがみにもホワイトスカーをドライブラシします。さらにメリハリがでますよ

▲たてがみにもホワイトスカーをドライブラシします。さらにメリハリがでますよ

しっかりと塗料を拭き取ります

▲白は少量でもかなりメリハリが付きますので、よりしっかりと筆から塗料を拭いましょう

▲白は少量でもかなりメリハリが付きますので、よりしっかりと筆から塗料を拭いましょう

毛先や凸部分を狙います

▲根本や奥まった部分が明るくならないように注意して、毛先と凸部分にドライブラシしていきます

▲根本や奥まった部分が明るくならないように注意して、毛先と凸部分にドライブラシしていきます

たった3色でこの表現ができます

▲ここまで使った塗料は3本のみ。染め塗り、ドライブラシだけでここまで表情豊かな塗装を楽しめますよ!

▲ここまで使った塗料は3本のみ。染め塗り、ドライブラシだけでここまで表情豊かな塗装を楽しめますよ!

つるんとした曲面パーツの染め塗り

薄めたパープルを塗ります

▲顔や首よりもつるんとしたパーツが足や馬のボディ。こちらはより染めムラがとても出やすいパーツです。このようなパーツの染め塗りを解説していきます。まずがコントラストメディウムで薄めたパープルを塗っていきます

▲顔や首よりもつるんとしたパーツが足や馬のボディ。こちらはより染めムラがとても出やすいパーツです。このようなパーツの染め塗りを解説していきます。まずがコントラストメディウムで薄めたパープルを塗っていきます

あえてムラにする!

▲均一に染めるのではなくトントンと筆を動かして、このようにムラがあるようにします。凹んでいる部分や奥まった箇所などはより濃く染めてOK

▲均一に染めるのではなくトントンと筆を動かして、このようにムラがあるようにします。凹んでいる部分や奥まった箇所などはより濃く染めてOK

ドライブラシ開始!

▲コントラストが乾いたら、ホワイトスカーにマゴス・パープルを少量加えたものでドライブラシ! スレイプニールに毛並みはないと思いますが、モチーフの馬というイメージで毛並みのような線が出る方向に筆を動かしてみました

▲コントラストが乾いたら、ホワイトスカーにマゴス・パープルを少量加えたものでドライブラシ! スレイプニールに毛並みはないと思いますが、モチーフの馬というイメージで毛並みのような線が出る方向に筆を動かしてみました

所々、筆を叩いて

テクスチャー感を出します

▲首を塗った時のように、トントンと筆を叩くようにして塗料をパーツに塗っていきます。丸みの頭頂部に多めに白を塗ることでよりグラデーションがはっきりして、パーツの丸みが強調されます

▲首を塗った時のように、トントンと筆を叩くようにして塗料をパーツに塗っていきます。丸みの頭頂部に多めに白を塗ることでよりグラデーションがはっきりして、パーツの丸みが強調されます

ムラと仲良くなろう!

▲筆ムラ、染めムラを抑え込もうとするのではなく、活かせるのがドライブラシのよいところ。つるんとしたパーツでもこれだけ立体感があるように見せられます

▲筆ムラ、染めムラを抑え込もうとするのではなく、活かせるのがドライブラシのよいところ。つるんとしたパーツでもこれだけ立体感があるように見せられます

Ⓒ出渕裕/徳間書店