最推しは電人ザボーガー!

特撮大好き関智一が選ぶ、偏愛ピープロキャラクター

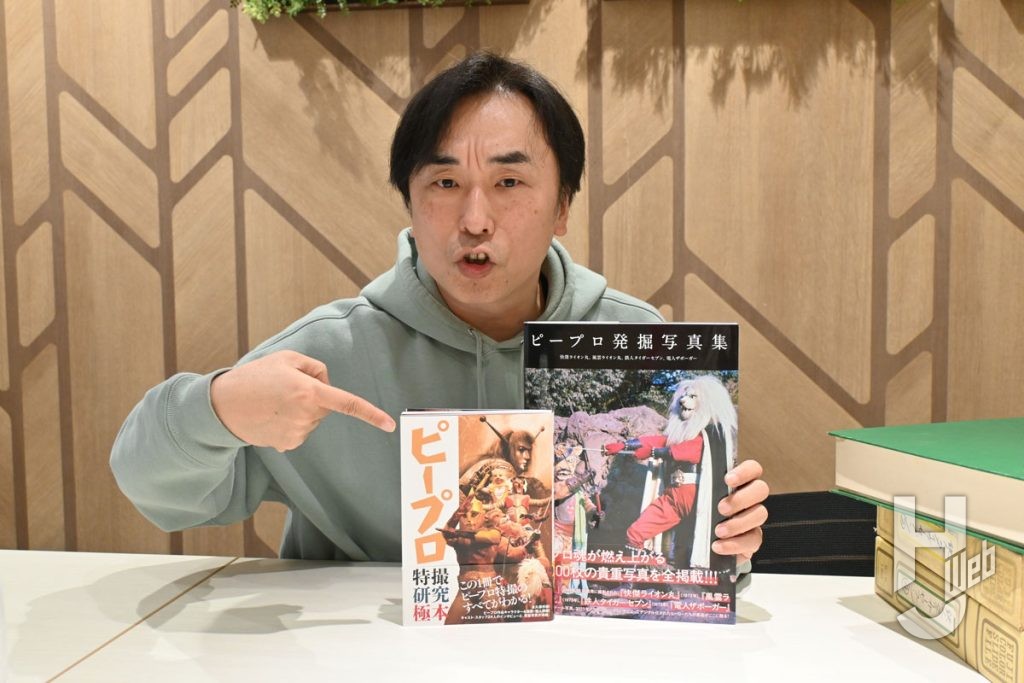

3月14日に発売された「ピープロ特撮研究極本」(ホビージャパン)は、60~70年代に数々の特撮ヒーローを生み出してきた「ピー・プロダクション(略称:ピープロ)」関連作品の魅力を結集した研究本となりました。

ピープロが制作協力を務めた『マグマ大使』『怪獣王子』や、第二次怪獣ブームの先駆けとなった『スペクトルマン』、特撮時代劇の傑作『快傑ライオン丸』、さらには『豹マン』『シルバージャガー』をはじめとするパイロット・フィルムまで網羅した作品紹介記事、そしてスタッフ・キャストほか関係者インタビューが充実。他社作品とは一味違う、濃厚な個性を備えたピープロ作品のヒーローや怪獣・怪人たちのエッセンスが詰め込まれています。

1月30日に同じくホビージャパンから発売した「ピープロ発掘写真集」と合わせ、いま注目の高まるピープロ作品。 ここでは、大の特撮ヒーローファンとして知られる俳優・声優の関智一さんに、自身がこよなく愛するピープロ特撮作品の中から愛すべきキャラクターたちをいくつかピックアップしていただき、尽きることのない「ピープロ愛」を語ってもらいました!

●好きなキャラクターはだんぜんザボーガー!

一番好きなキャラクターはだんぜんザボーガーです。ロボット形態もいいですが、オートバイに変形した「マシーンザボーガー」が好きで、あんなバイクに乗ってみたいとずっと思っています。ザボーガーは頭にドローンのようなミニヘリコプター、両足に小型カー、背中に小型ジェット機を備えた犯罪捜査ロボットでしょう。人間がヒーローに変身するよりも、将来的に実現できるかもしれないってところにも惹かれます。ザボーガーを愛しすぎて、第1話でザボーガーを起動するための鍵や、大門博士が息子に遺した手紙、大門のメガネについている探知機、Σ団のワッペンとかを作り、ワンフェスで販売したこともありました。

●絶対カタギになれない苗字・悪之宮博士!

『ザボーガー』は悪役キャラクターが個性豊かで、こちらも大好き。悪之宮博士って、まず名前がいいですよね。ぜったいカタギにはなれない運命の苗字といいますか、代々「悪之宮家」ってあったのかなあって(笑)。いくら良いことをしても悪之宮って呼ばれてるから、これはもう悪いことをし続けるしかないな、なんて思っていたのかもしれないとか、想像がふくらみますよね。悪之宮博士が頭に被っている、金属製(という設定)の仮面にキャラクター性があって、強くそそられます。

第2話で、世界各地からΣ団の幹部がぞくぞくと結集するでしょう。左手にドリルを備えた幹部・アパッチドリルとか、両目がピンポン球みたいな「キングアフリカ」なんて、心をわしづかみにされるようなインパクトがありました。キングアフリカはどうして目がピンポン玉なんだろうと思いますけど、観ている者からしたら視線が感じられないので、この人が何を考えているのか、まったく読めないという恐怖がありました。

●怪人図鑑でも異彩を放ったブル・ガンダー!

ザボーガーと戦う敵では、第22話から出てくる大門のライバル・秋月玄が乗る「マシーンホーク」がカッコいいんですよ。あれって、マシーンザボーガーみたいに変形してロボットになると思っていたし、後から聞くとそうしたかったけど諸事情でできなかったそうで、劇中で変形や戦闘が叶わなかったのは残念でした。あと、第23、24話の「デス・ガンダー」、第26話の「ブル・ガンダー」、第28、29話の「ヘルガンダー」の衝撃ですね。これらの3台は自動車にメカ装甲をかぶせた重量級の危険なロボット。こんなのがスピードを上げて突進してきたら、シンプルに轢かれるか、ぶつかってしまいますよね。ただならぬ迫力のあるこれらのロボットは、子どものころ愛読していた「怪獣怪人大百科」の膨大なキャラクターの中でもひときわ異彩を放っていましたが、動いている画面を観て、改めて感動しましたよ。

●もはや伝説。ヒーローバイクが子供をはねてしまう……

小学生のときに観た『鉄人タイガーセブン』のインパクトも強かったです。今でもSNSなどで語り草になっている「滝川剛がバイクからジャンプして変身したとき、無人になったバイクが子どもをはねてしまった」という回(第23話「悪魔の唸りコールタール原人」)とか、普段のヒーローものでは絶対に描かない……描けない部分を強調していますね。まあ、ヒーローとしてそういうのはやっちゃいけないと思うんですけど、もしそんな不運な出来事があったら、ヒーローはどう対応するのか、そんな重たいドラマ作りに引き込まれていきました。最終回のひとつ前、第25話では、少女の純粋な心に触れてマリオネット原人が改心するものの、残酷な結末が待っていて……という、なんともやりきれない話があったりします。あれも凄かったですね。

後年、自分の劇団で芝居を作るとき、『タイガーセブン』のようなヒーローのアンチテーゼについて、考えたことがあります。たとえばヒーローが光線技を放ち、怪獣がそれをかわしたら、外れた光線はどこに当たるんだろう……とか。ヒーローのおかしなところをツッコんで笑いとばすのとは違って、ヒーローの行いに矛盾があったら、そこをシリアスに追求して、悩み苦しむ話にする。変身ヒーローが群雄割拠していた70年代だからこそ、周りとは違ったヒーロー像を生み出そうとしていたピープロスタッフの、斬新な切り口が最高だと思います。

●哺乳類キャラクターのヒロイズム

ピープロの各作品は、硬質でクールな「仮面」ヒーローでは出せない、哺乳類の「生物感」を活かしたヒーローや悪役のキャラクター性が特徴だと思います。悪役なら『スペクトルマン』の宇宙猿人ゴリとラー、ヒーローだと『快傑ライオン丸』『風雲ライオン丸』『鉄人タイガーセブン』がありますね。『快傑ライオン丸』は時代劇なので、ファンタジー要素を含めた包容力を感じ取ります。大きな羽根を備えた天馬(ヒカリ丸)に乗り、白いタテガミをなびかせて疾走するライオン丸のイメージは、とてもすばらしい。画面を観ると、作りものの羽根が重みでユラユラ揺れていて、なんか羽ばたいているようにも見えて、とても効果的でした。ヒカリ丸役の馬さんにとってはたいへんだったと思いますが(笑)。

●みんな大好きタイガージョー!

あとはライオン丸/獅子丸のライバルとして登場するタイガージョー/虎錠之介の魅力ですね。タイガージョーは胸に「悪」と文字が書かれていますけど、ふつうの悪じゃない。獅子丸の宿敵ではありますが、小助には優しかったりするでしょう。他の怪人に獅子丸が倒されたりするのを嫌って、あえて助けたりする。ツンデレというか、特撮ヒーロー作品におけるライバル(変身)キャラの先駆け的存在でありながら、魅力のすべてを備えているんですよね。同じ時期、東映の『人造人間キカイダー』の終盤にも「ハカイダー」という伝説級にカッコいいライバルキャラが出てきましたし、この時期のヒーローものはやっぱりすごい。

タイガージョーは「タイガージョー推参!」のかけ声と共に、刀を背中で隠すような構えを取るでしょう。あれは敵に間合いを計られないようにするための、隙のなさを表しています。ああいうところ、時代劇経験の長い方が殺陣をつけられているんだなってわかりますね。突飛なのは敵と味方の変身キャラクターの外見だけで、やっていることは本格的な時代劇アクションという、そのバランス感覚が大事なんだと思います。 『快傑ライオン丸』だと、あのころ中国から初来日したジャイアントパンダ(カンカン、ランラン/上野動物園)が全国的に話題になったこともあって、パンダの怪人(パンダラン)が第34話「殺しのメロディー 怪人パンダラン」に出たでしょう。今でこそパンダはのんびりしているような、戦闘的でないイメージがありますけど、当時は「パンダって何だ?」みたいに思われていたはずなので、パンダランも外見以外はパンダらしい要素がないですよね(笑)。あと、第53、54話のガンドドロが好きなんです。頭からかぶっている毛皮部分が身体から外れ、独立して敵を攻撃するといったギミックにしびれます。

●ダブル・ライオン丸が見たかった……

『風雲ライオン丸』は『快傑ライオン丸』とは別世界の物語で、兜を被ったライオン丸のスタイルは勇ましさがあってカッコいいなと思いましたね。しかし本放送当時は『快傑ライオン丸』より視聴率が下がったらしく、兜を割ってタテガミを見せたり、いろいろ人気回復のためのテコ入れを行ったって聞いています。第9話でライオン丸/弾獅子丸が気を失って倒れているところに、ヒカリ丸にまたがった快傑ライオン丸がかけつけるシーンがあるじゃないですか。あれ、どうして快傑と風雲のダブル・ライオン丸が一緒に戦わなかったんだろうって、ちょっと残念に思いましたよ。あれって快傑ライオン丸の幻だったんじゃないかっていう意見もあるんですけど、幻のわりには弾獅子丸の折れた刀の代わりに自分の刀を置いていくし、描写があいまいで、解釈に困るんですよね(笑)。

●ゴア役・大平透さんとの思い出

『マグマ大使』ではゴアの声、『スペクトルマン』では公害Gメン/怪獣Gメンのボス・倉田室長を演じられた大平透さんは、僕が幼いころから活躍されてきた声優界の大先輩。後に東映の『超力戦隊オーレンジャー』(1995年)で僕が皇子ブルドントの声を演じた際、大平さんは皇帝バッカスフンドの声、つまり父子役で共演させていただいたんです。そのとき、大平さんがゴアというキャラクターを大事に思うあまり、実際のスーツにも入って演技をしていたってお話をうかがったんです。バッカスフンドのときも、スーツアクターを務められた竹内康博さんに「芝居に声をアテやすくするために、こんな動きをするべきなんだよ」なんて、アドバイスをされていたのも思い出します。それまでは、スーツを着てアクションする人と、声を入れる人とは交流しないほうがいいといった考え方が主流だったのですが、『オーレンジャー』以後は僕もブルドント役の藤田健次郎(現:藤田けん)さんと積極的にディスカッションをして、2人でひとつの役を作り上げるようにしていったところがあります。アニメの場合は画といろいろ相談することなんてできないですから(笑)。実写キャラクター作品ならではの仕事の進め方をしたこともあって、あのときの大平さんの言葉は今でも鮮烈に心に残っています。

©ピープロダクション