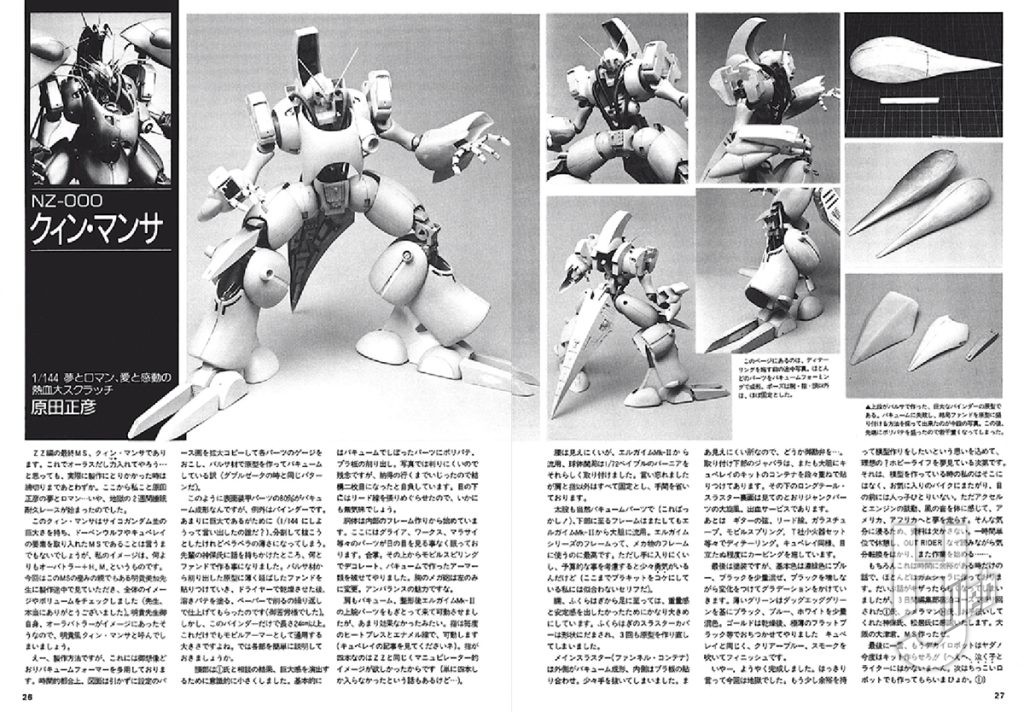

昔ながらのフルスクラッチ プラ板&ポリパテで作るビッグサイズモデル

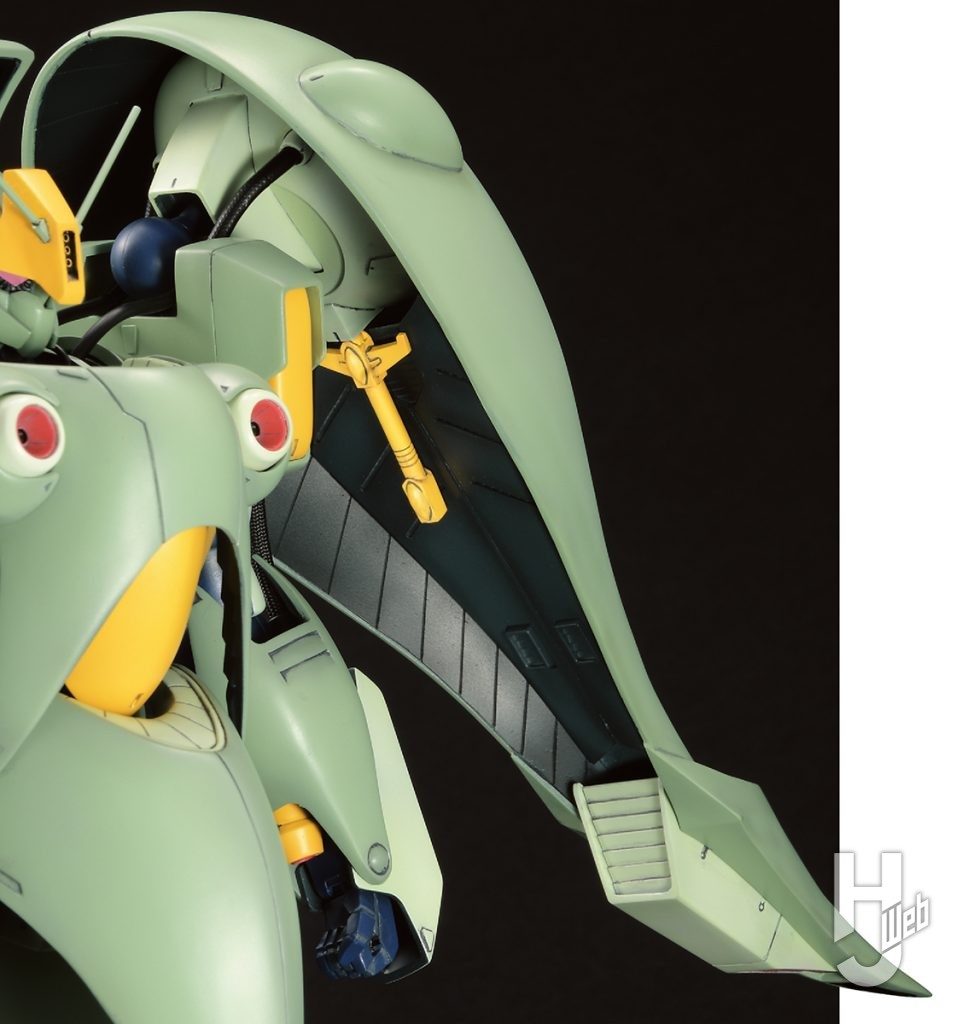

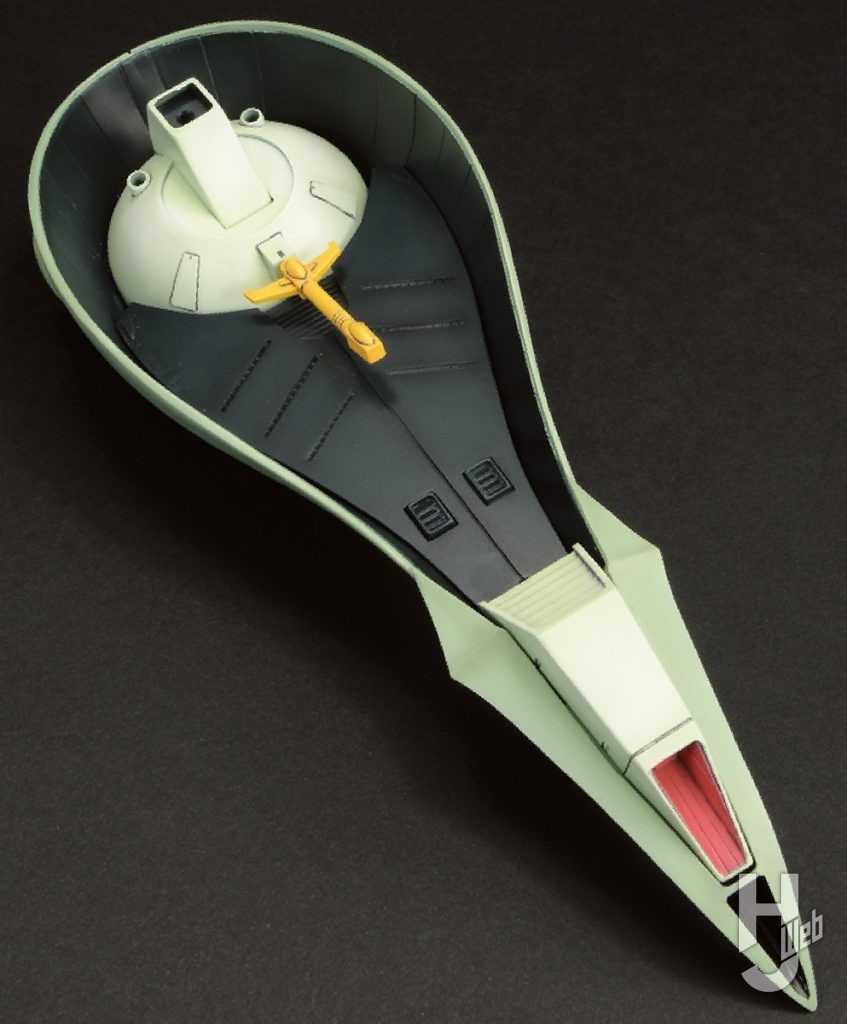

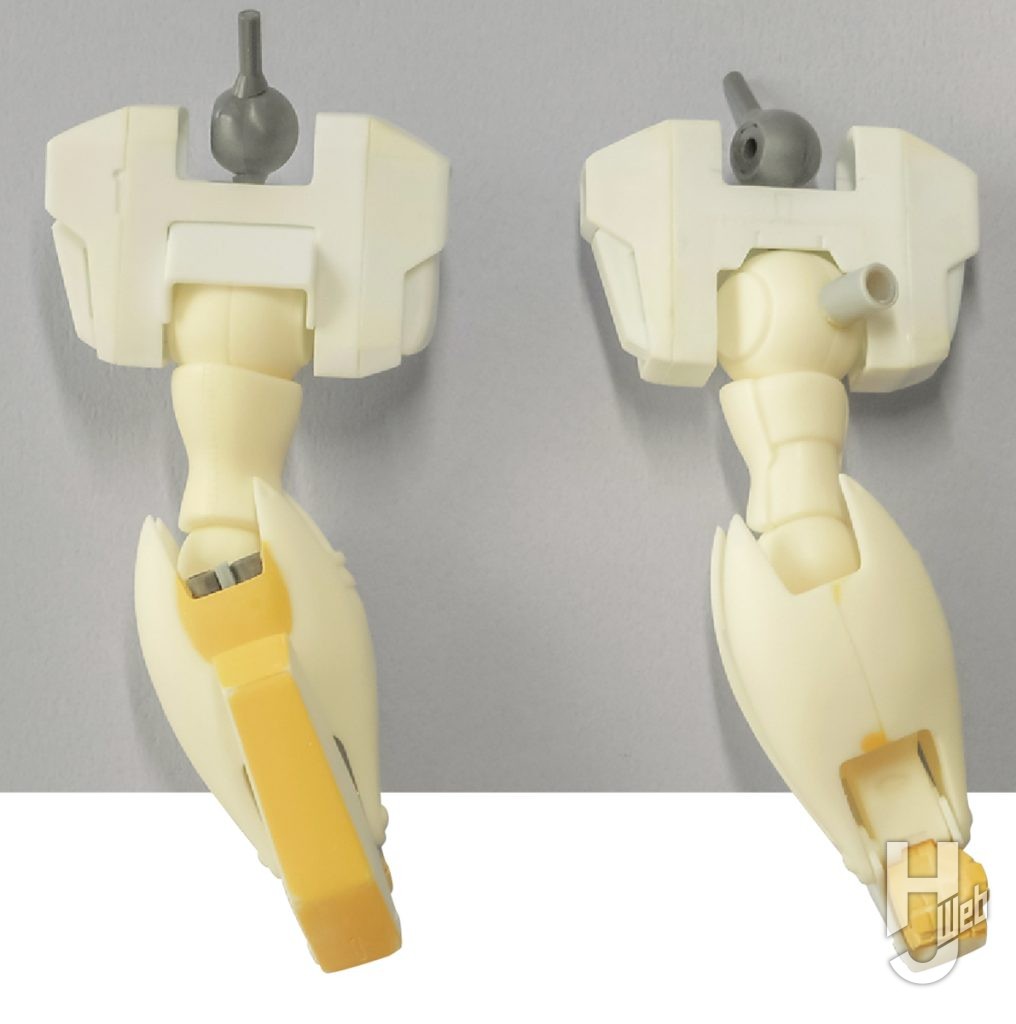

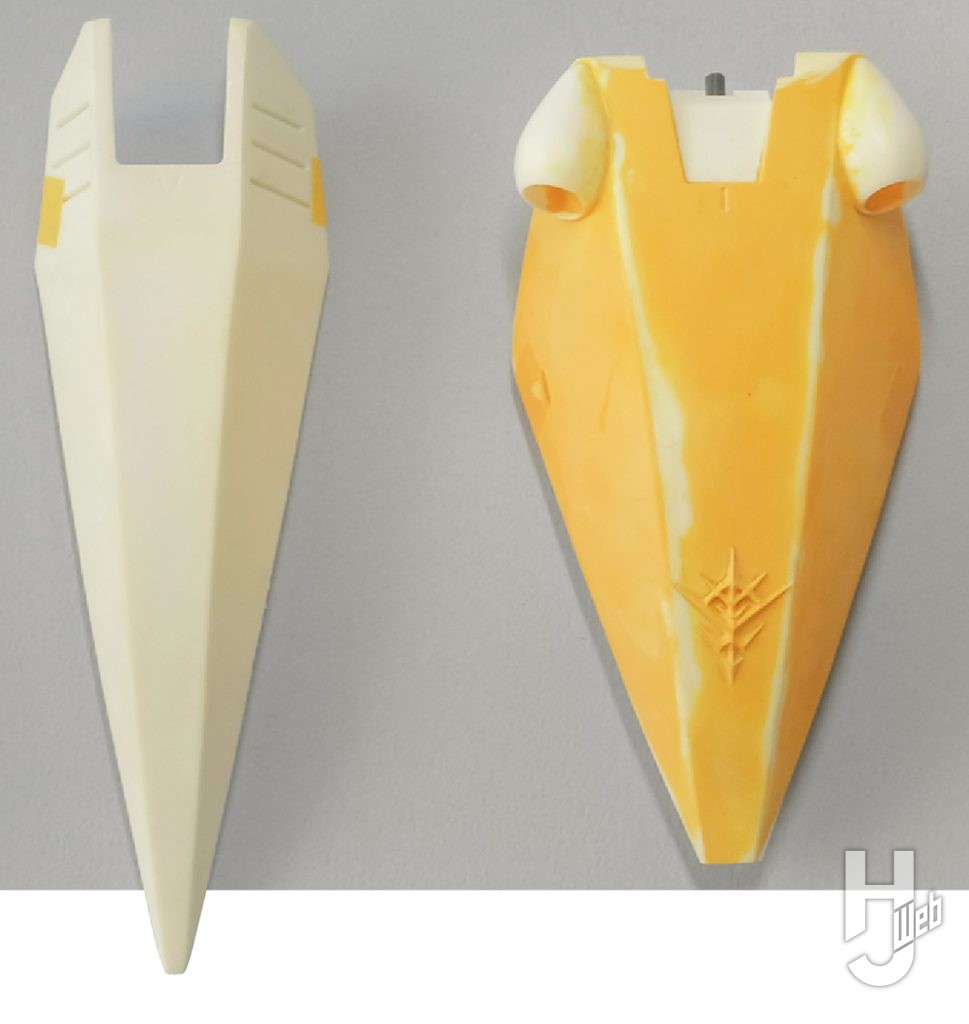

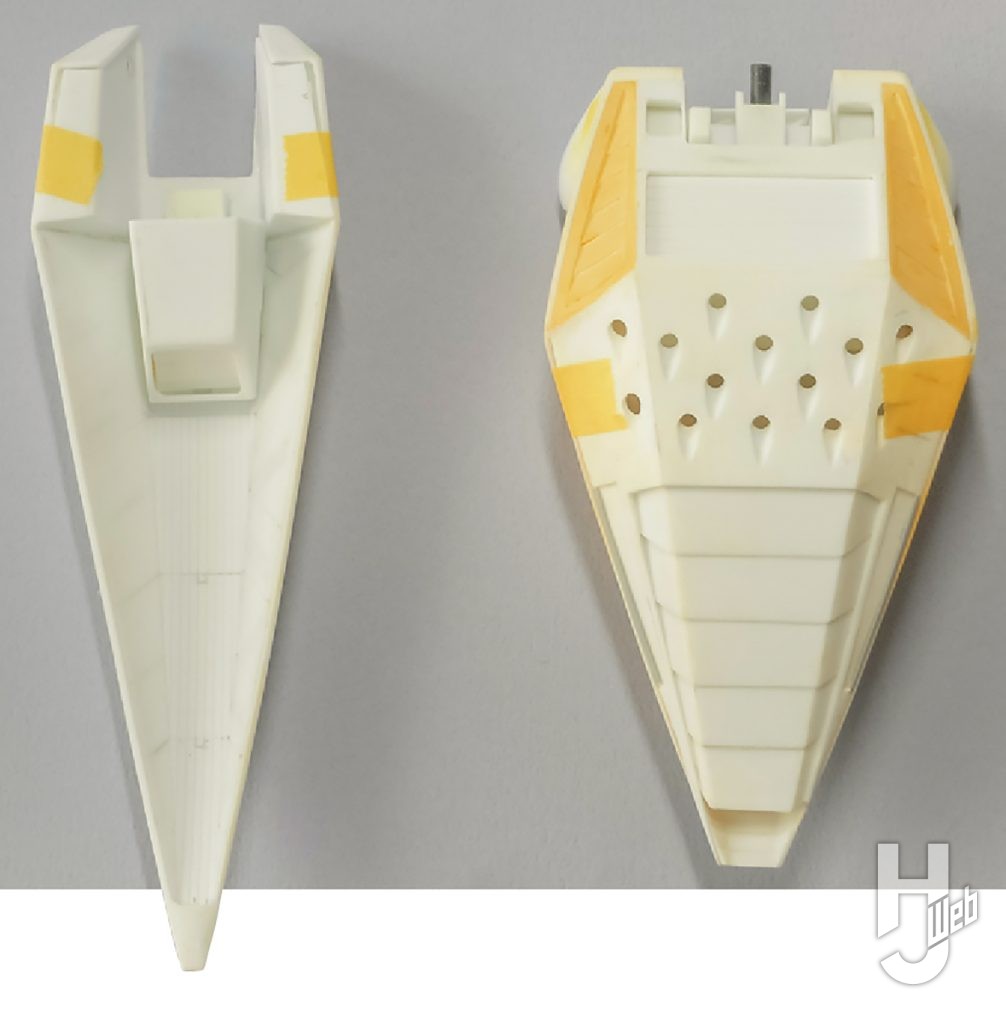

バキュームフォームやポリパテ造形、レジン複製とそれらの技法を活用した昔ながらのフルスクラッチ作例をご覧いただこう。製作するのは1/144 クィン・マンサ。頭頂高39.2mとZZガンダムなどの通常のモビルスーツのおよそ2倍の大きさを誇り、1/144スケールでも27cmほどのビッグサイズとなる。担当は商業原型も手掛ける、もちこみ太郎。プラ板をベースにポリパテを盛り付け、曲線を表現。腕やヒザなどは1体製作し、レジン複製することで2セット分揃えている。

夢とロマン、愛と感動の熱血大スクラッチ

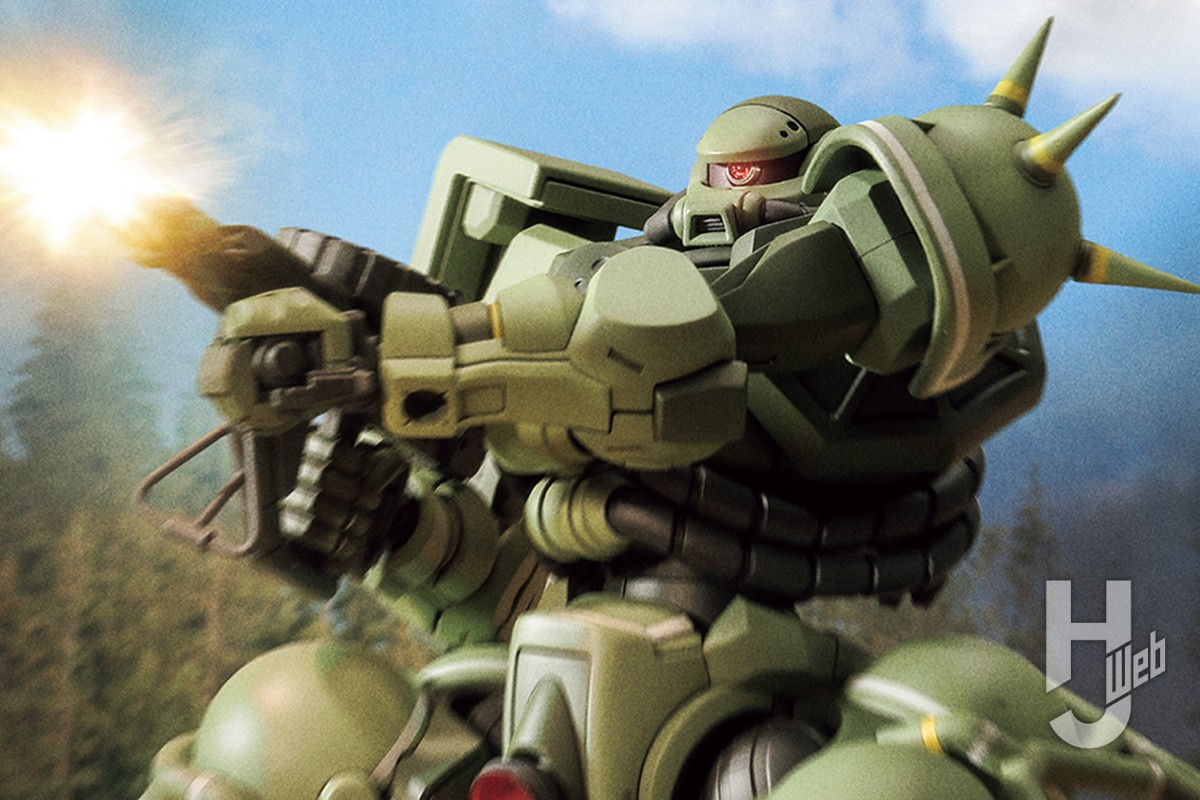

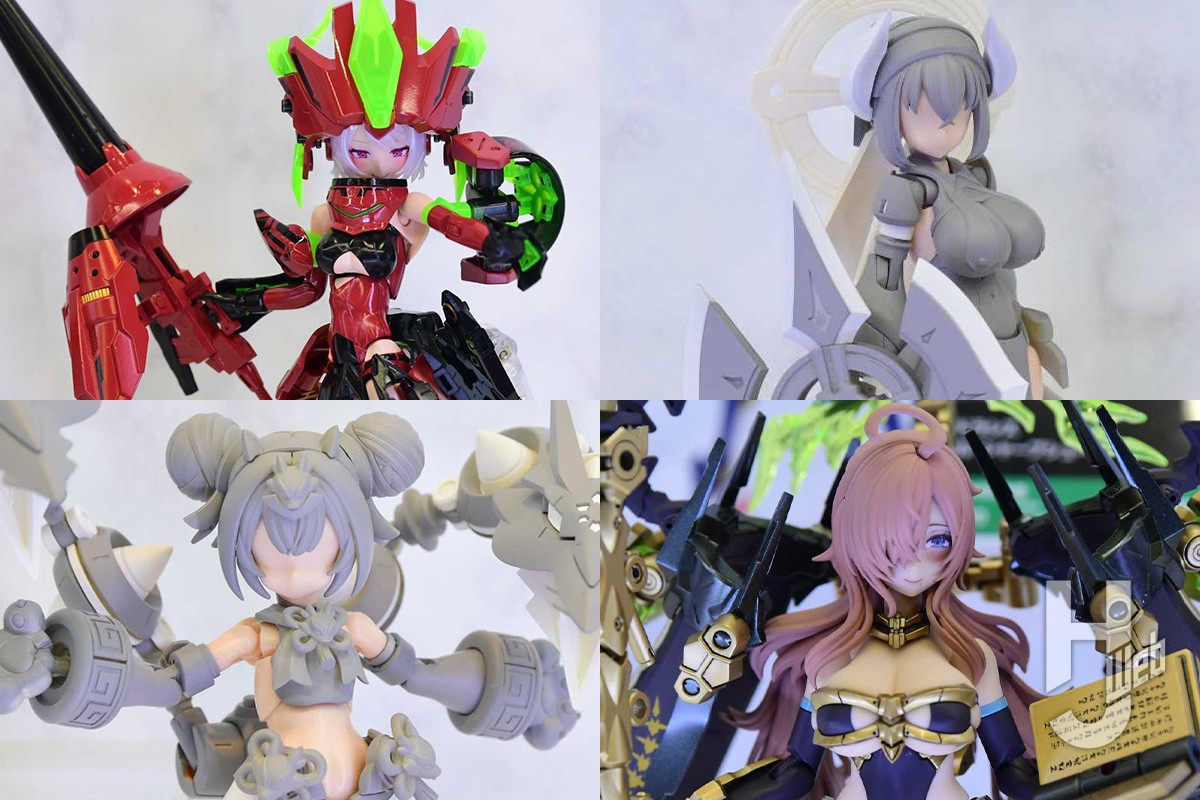

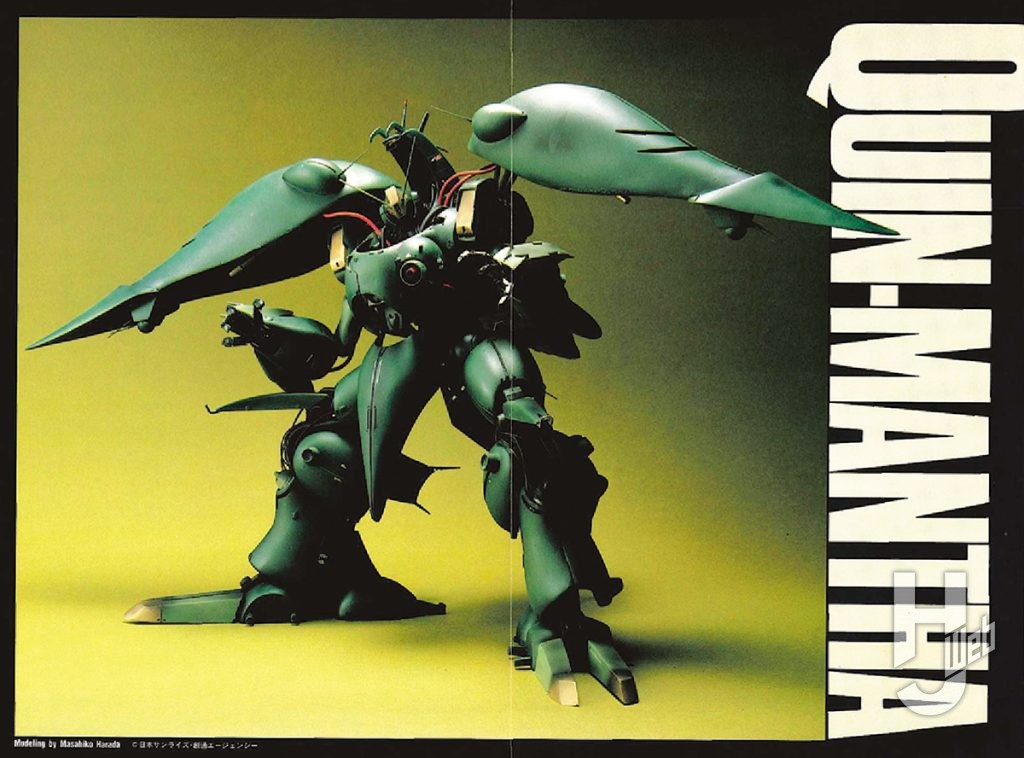

▲今回のスクラッチ作例のオマージュ対象となった、月刊ホビージャパン1987年4月号掲載の1/144 クィン・マンサ(製作/原田正彦)。ほとんどのパーツをバキュームフォームで成型している。両肩のバインダーはバルサで原型を作ったがバキュームに失敗。結局ファンドを原型にパテを盛り付ける方法で製作することになった。最後は3日間編集部に泊まり込んで完成させた愛と感動の超大作となった

1991

昔はみんなアナログだった…。

プラ板やポリパテ(ポリエステルパテ)、エポパテ(エポキシパテ)、そしてレジン複製やバキュームフォームなど、さまざまなマテリアルや技法が出揃った1990年代。月刊ホビージャパンをはじめとする模型誌では、キット未発売の機体などをスクラッチで表現する作例が誌面を賑わす。1980年代にMAX渡辺、原田正彦、あげたゆきを、鎌田勝らがその礎を作り、その後、1990年代には菅義弘、才谷翔などの新進気鋭のスクラッチビルダーが活躍していく。基本的にはキット化されていないスケールや機体を中心に立体化されていたが、そこにはモデラー独自のアレンジも加わり、工業製品にはないケレンミ溢れる魅力があった。現在ではスクラッチビルドは、PC上で形作られる3Dモデリングが主流となっているが、昔ながらのプラ板やパテを使ったスクラッチビルドもなかなか魅力的な造形法といえるだろう。

▲1991年8月号より、才谷翔による1/100 スクラッチビルド ガンダム試作1号機。1/144 キットレビュー作例と同号に掲載、表紙を飾る。プラ板よりもパテを多用する手法が才谷氏の造形の特徴のひとつ。レジン複製法は用いらず、ポリパテによる滑らかな曲線美が魅力の作品だ

▲1992年8月号より、菅義弘による1/100 ガンダム試作1号機フルバーニアンと同スケール ガンダム試作3号機ステイメン。菅氏も才谷氏と同様、プラ板とポリパテによる造形だが、手脚はレジン複製で2セット揃えている。直線はプラ板、曲線はポリパテ、2セット必要な部位はレジン複製と、造形表現によってマテリアルや技法を使い分けている

プラ板をベースに曲面はポリパテで

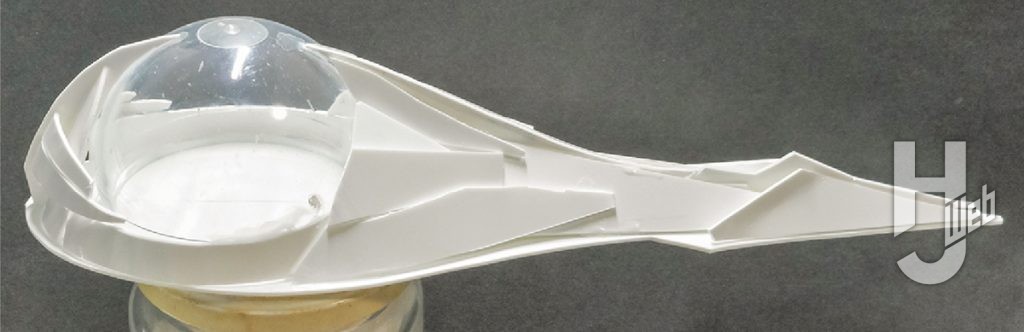

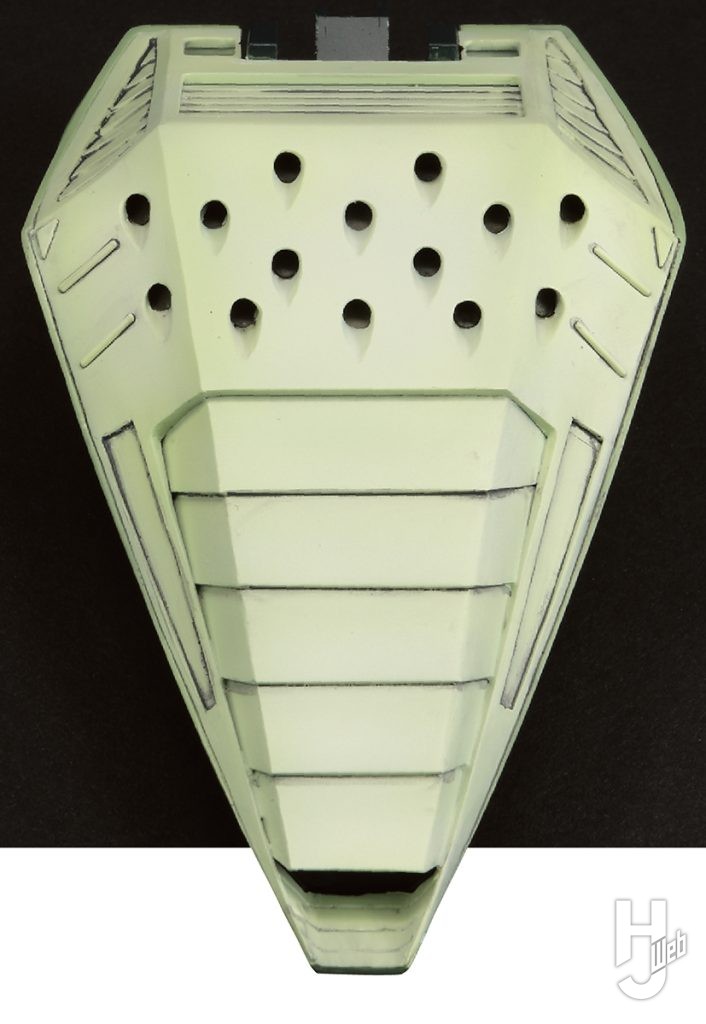

両肩のバインダーはサイズの関係もあり、バキュームフォームではなく、プラ板とポリパテで造形。その工程を紹介する。

ⓒ創通・サンライズ

もちこみ太郎(モチコミタロウ)

ハセガワのフィギュア原型など商業原型を手掛ける原型師。