月刊ホビージャパンの姉妹誌「HJメカニクス」の人気連載「桜井信之の週末2日でもここまでできる!」が月刊ホビージャパン2023年10月号に出張! 期待の新作「IMS 1/144 L.E.D.ミラージュV3 軽装仕様」を初心者でも楽しんで製作できるよう、桜井信之がポイントを絞って徹底解説する。基本的な模型スキルがあれば、楽しんで完成させられること間違いなし。いまだモーターヘッドの世界を味わったことのない方は、これを機にぜひ!

たった2日でここまでできる!

週末ホビーライフ

HJメカニクスの人気連載が単行本化。可処分時間の少ないモデラーのために、週末2日のみで効率よく模型を完成させられるテクニックを伝授する。同時に、スケールからキャラクターまで、ジャンルをまたいだ基礎知識も学べるオトクなHow to本となる!

定価:2200円(税込)

発売中

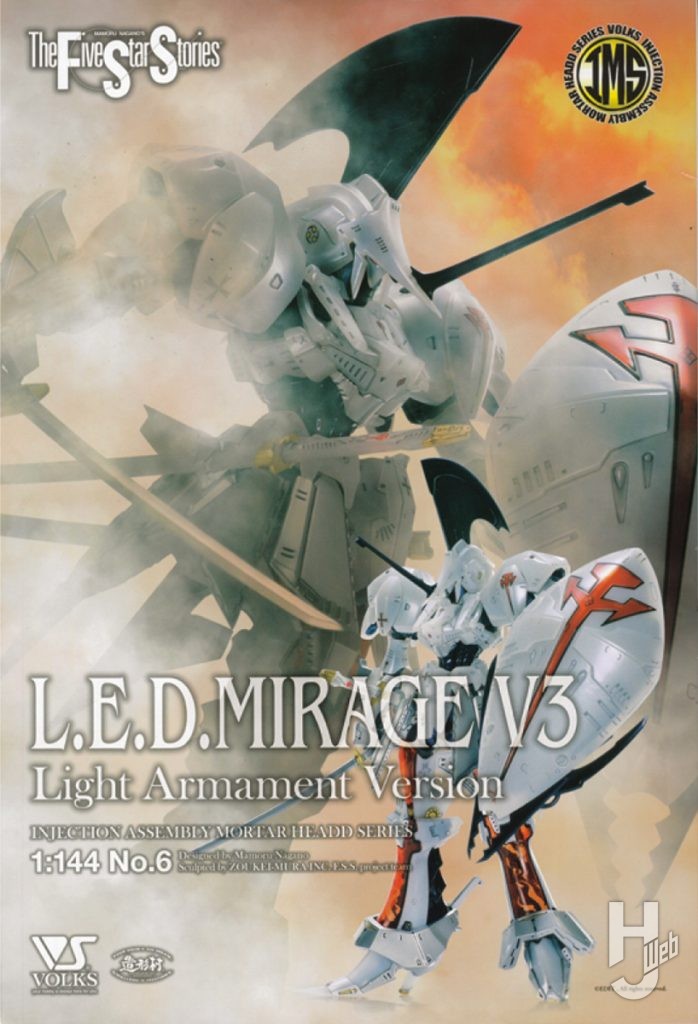

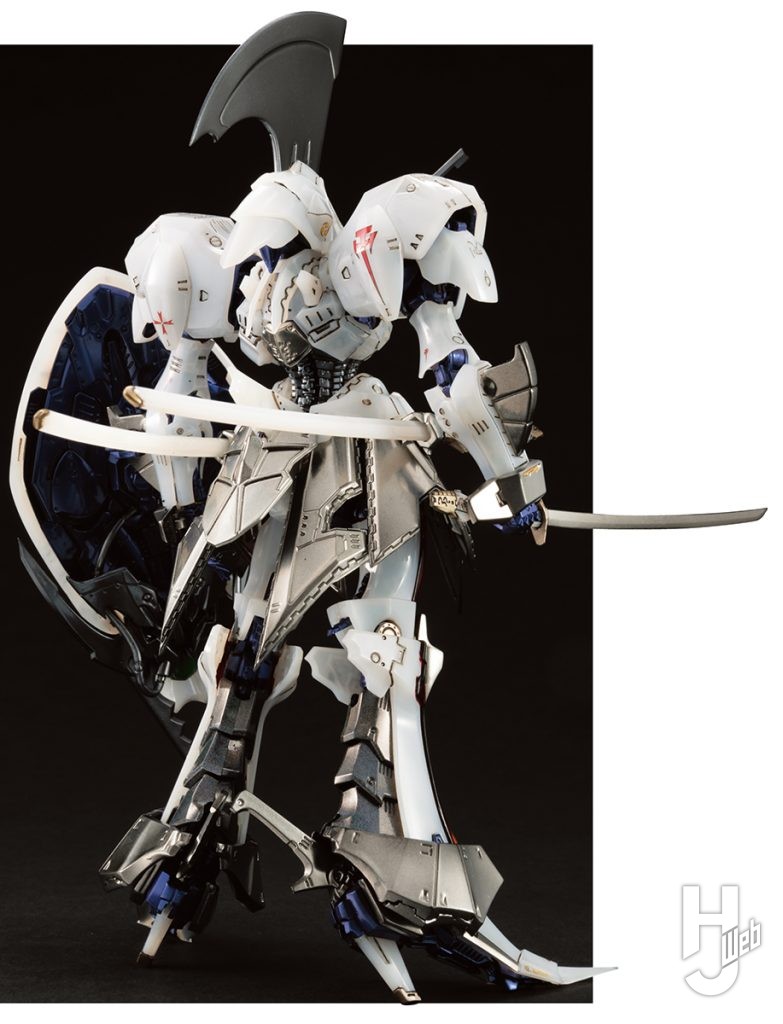

IMS 1/144 L.E.D.ミラージュV3 軽装仕様

ボークスの『ファイブスター物語』ブランドであるIMS(Injection assembly Mortar headd Series)新作。これまでのIMSで培った技術力をもとに、1/100スケール同様にフレームや半透明化積層装甲を再現する。手に取りやすい1/144スケールというサイズに、組みやすさも加味しながら密度ある情報を盛り込んだ意欲作である。

工作編 crafting

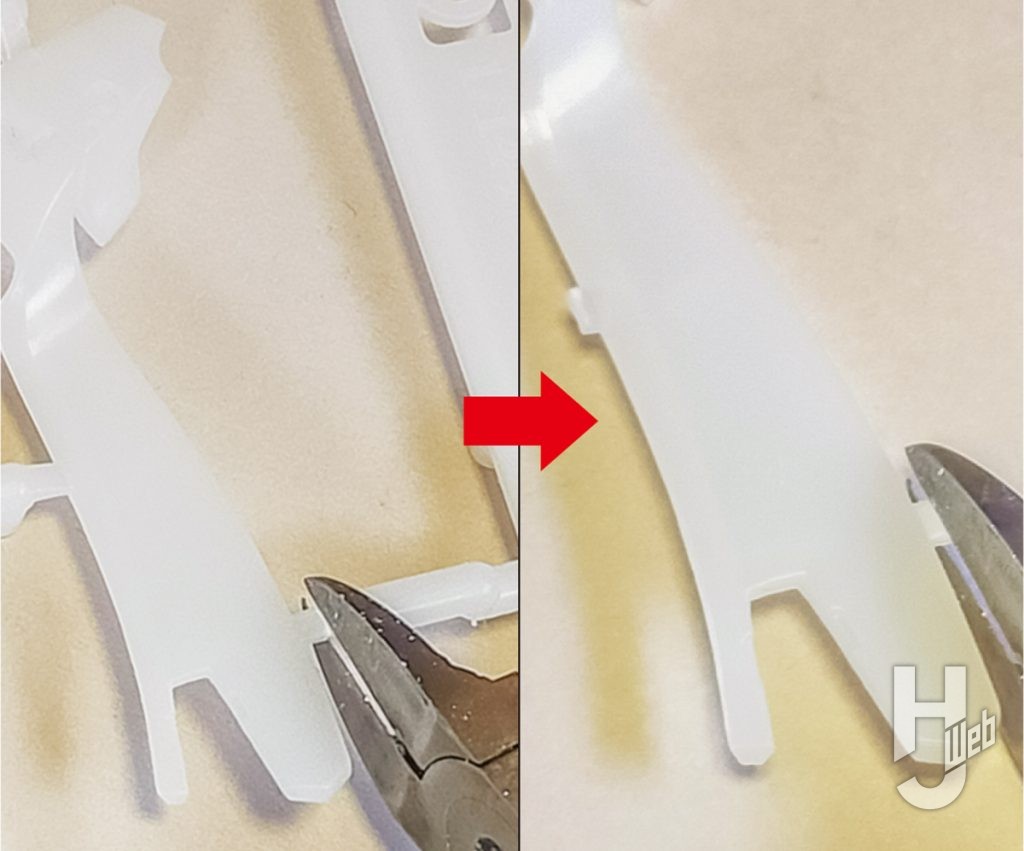

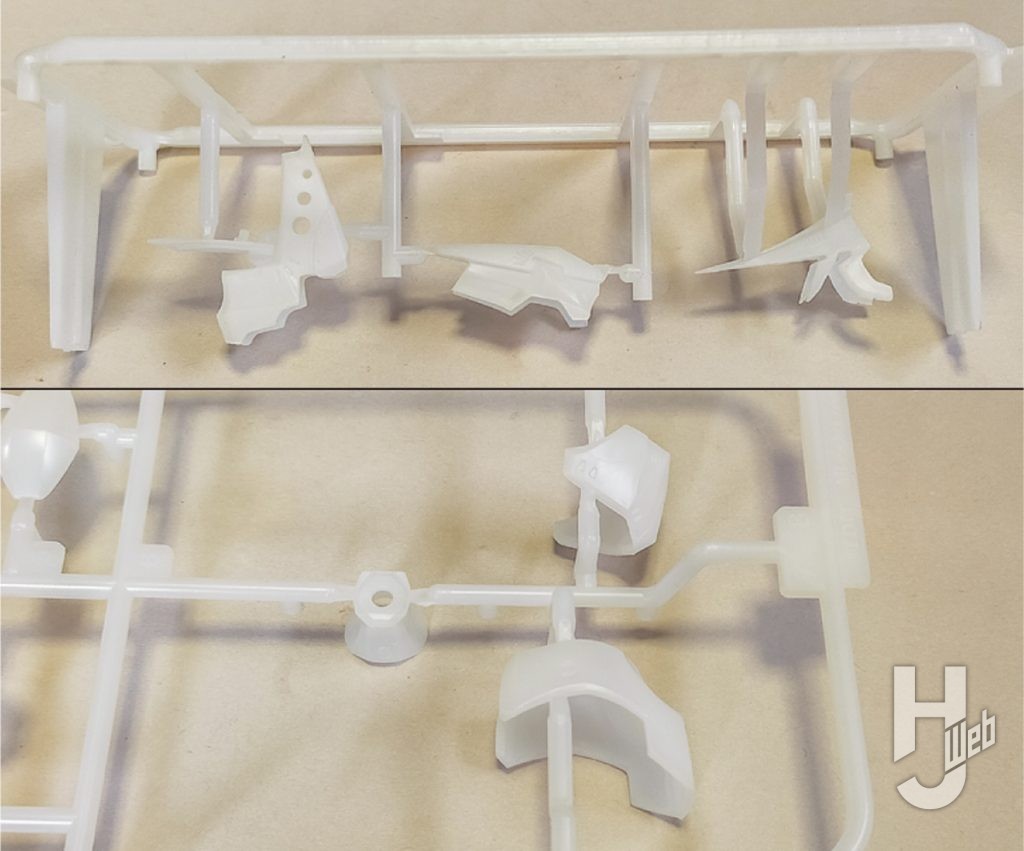

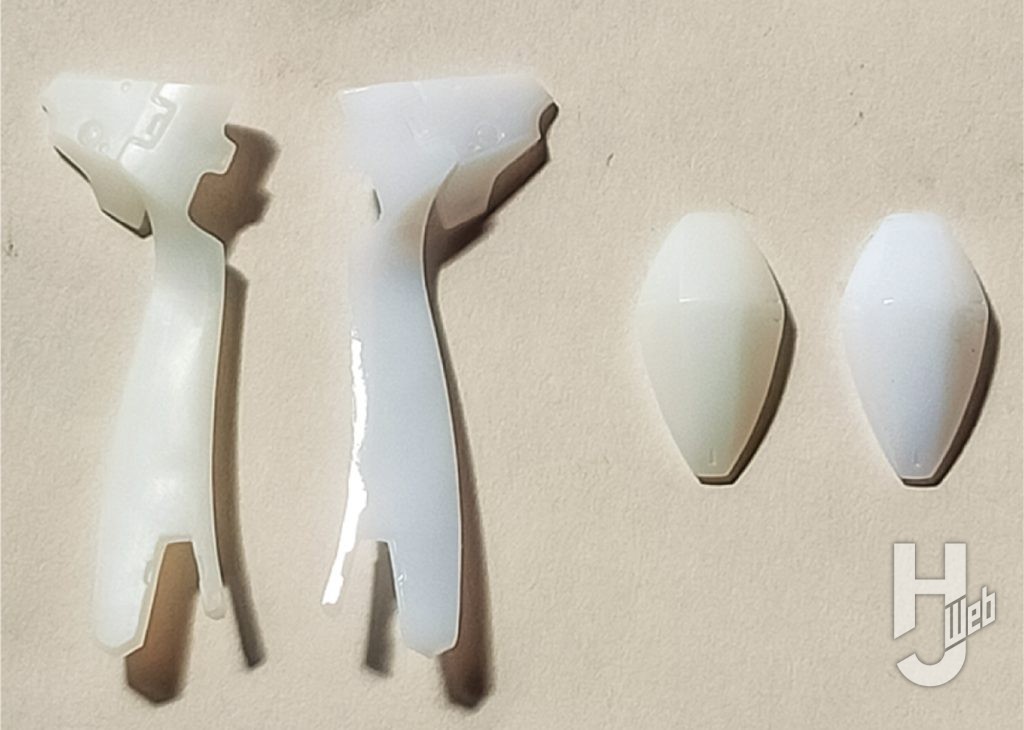

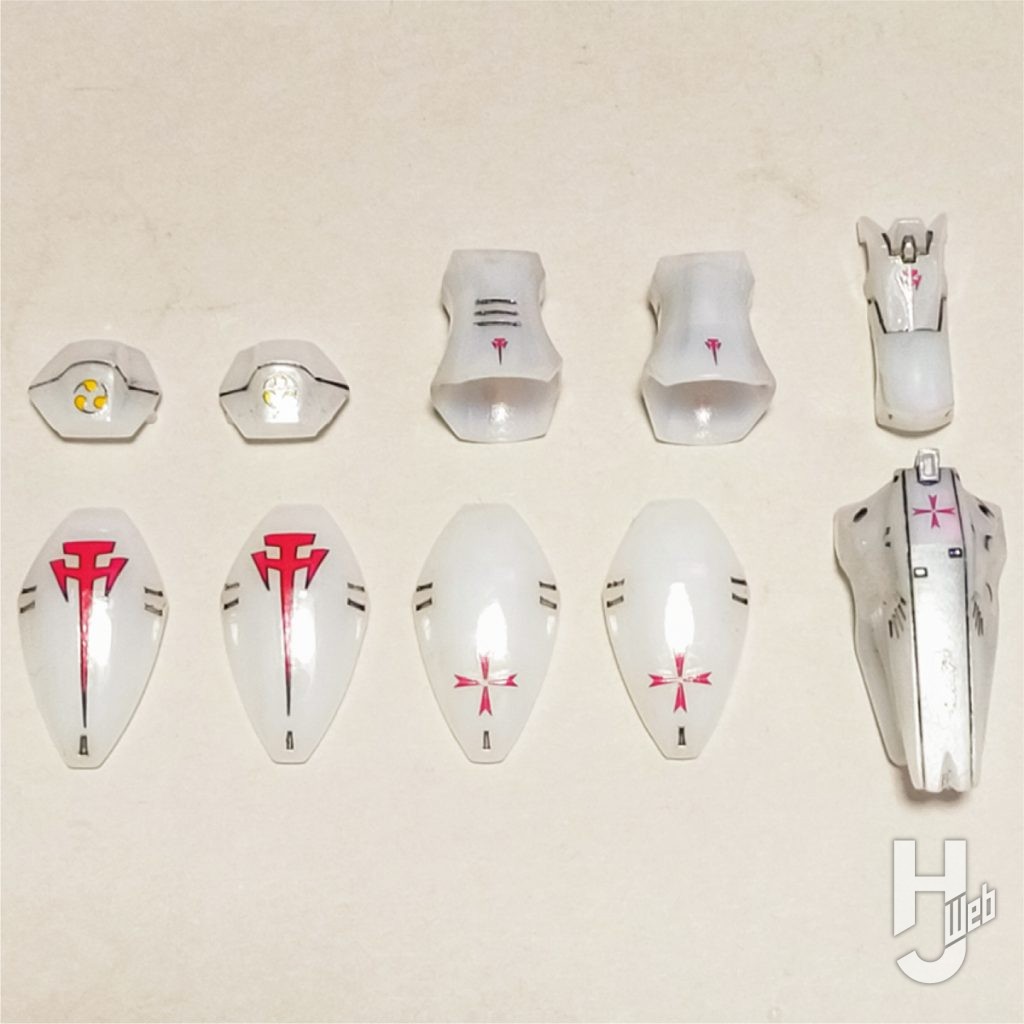

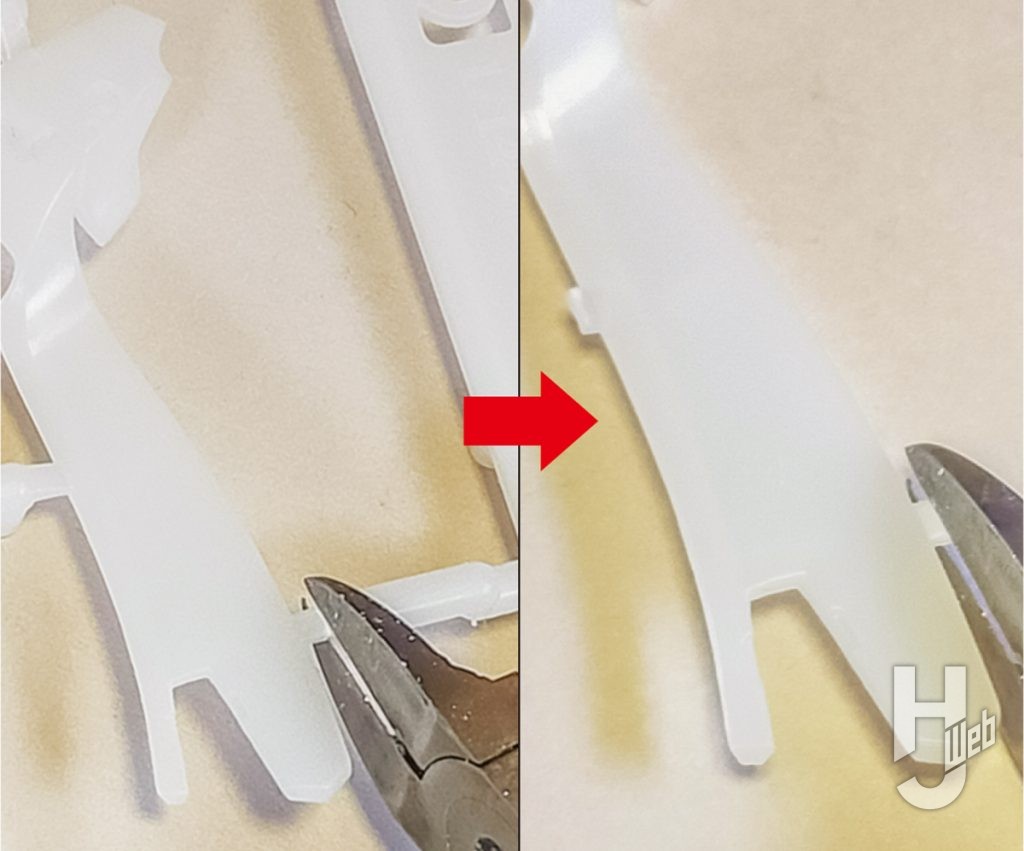

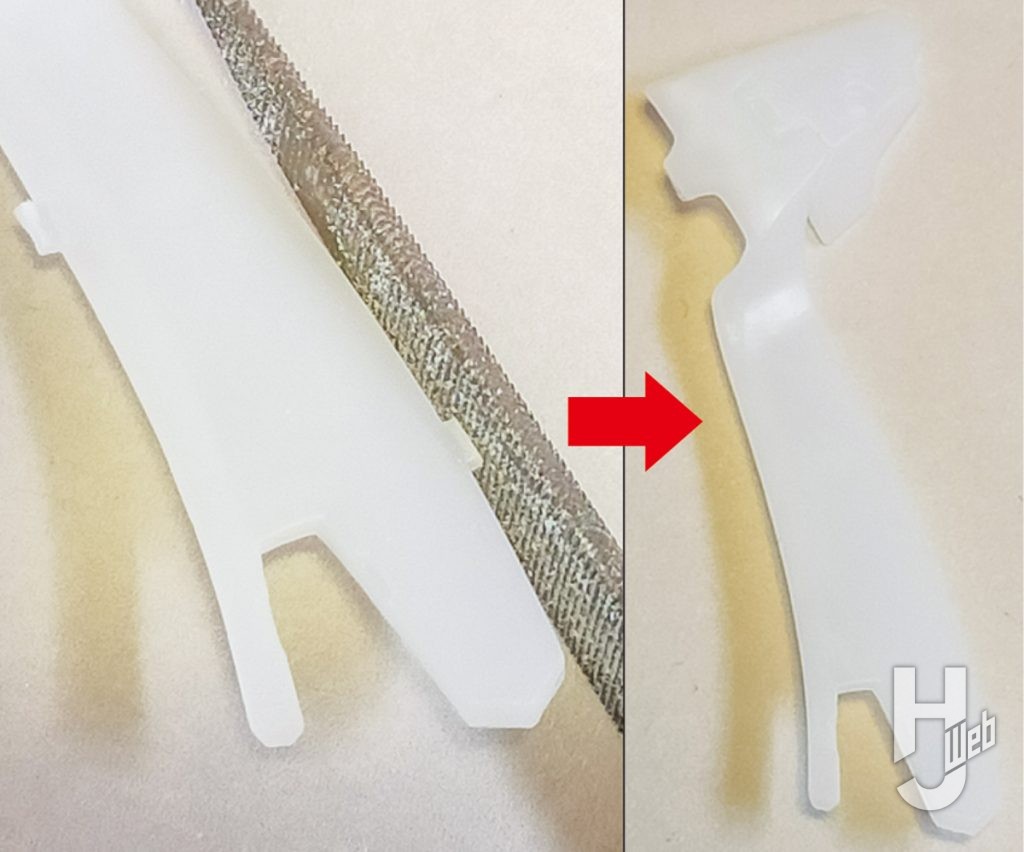

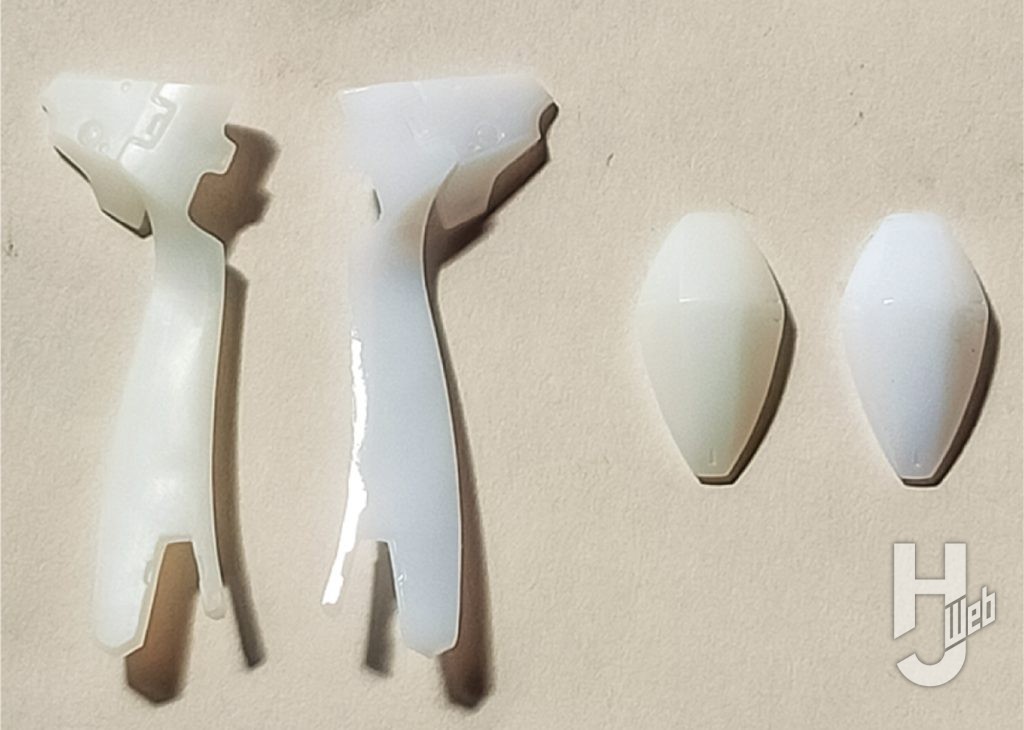

▲キットの成型色はL.E.D.ミラージュの特徴である半透明化積層装甲を再現するために、メインの外装パーツは乳白色半透明(実際には2割透け程度)で成型されている。そのため、ゲート跡が白化しないよう細心の注意を払ってカットを行う。最初はゲートを長めに残しカット、その後ギリギリまで再カットを行うとよい

▲キットの成型色はL.E.D.ミラージュの特徴である半透明化積層装甲を再現するために、メインの外装パーツは乳白色半透明(実際には2割透け程度)で成型されている。そのため、ゲート跡が白化しないよう細心の注意を払ってカットを行う。最初はゲートを長めに残しカット、その後ギリギリまで再カットを行うとよい

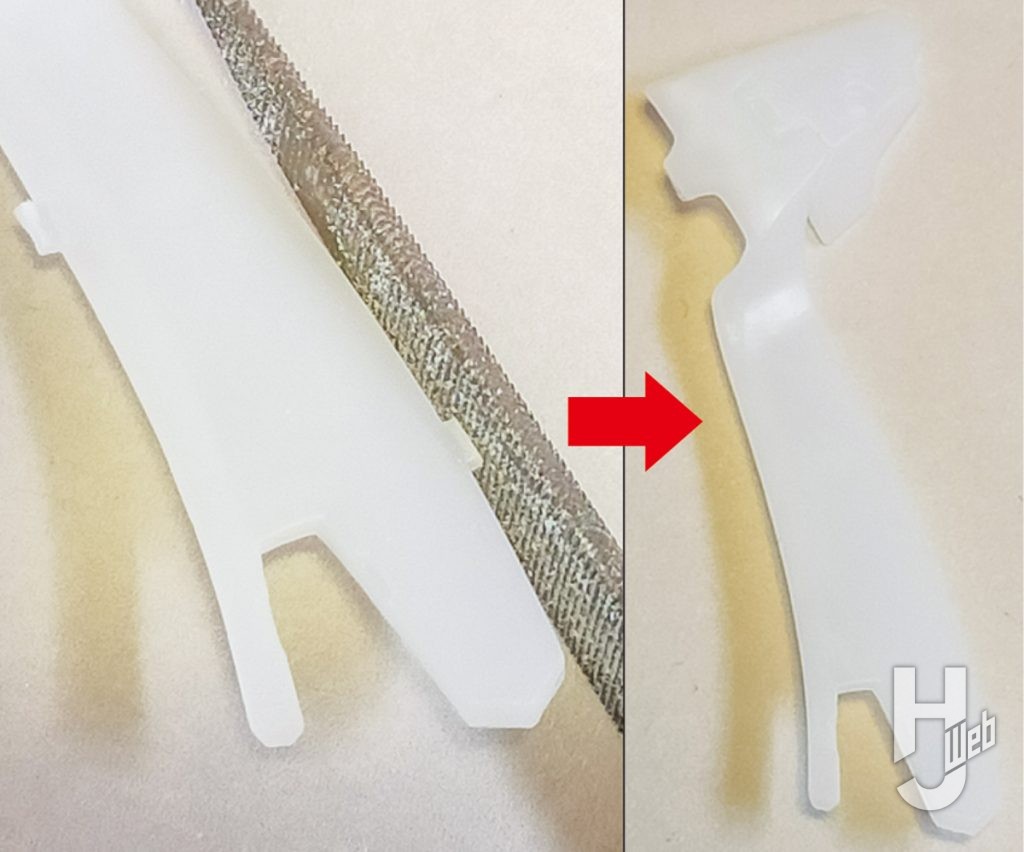

▲そのあと、ヤスリなどでゲートをフラットになるよう削り、最後に紙ヤスリなどでサンディングを行いゲート跡のヤスリ傷をならしていく。クッション製ベース付きのスポンジヤスリなども、表面処理には有効な手段だ。このように、設定通りの外装を再現するには、成型色活かしのフィニッシュが正攻法の製作方法といえる

▲そのあと、ヤスリなどでゲートをフラットになるよう削り、最後に紙ヤスリなどでサンディングを行いゲート跡のヤスリ傷をならしていく。クッション製ベース付きのスポンジヤスリなども、表面処理には有効な手段だ。このように、設定通りの外装を再現するには、成型色活かしのフィニッシュが正攻法の製作方法といえる

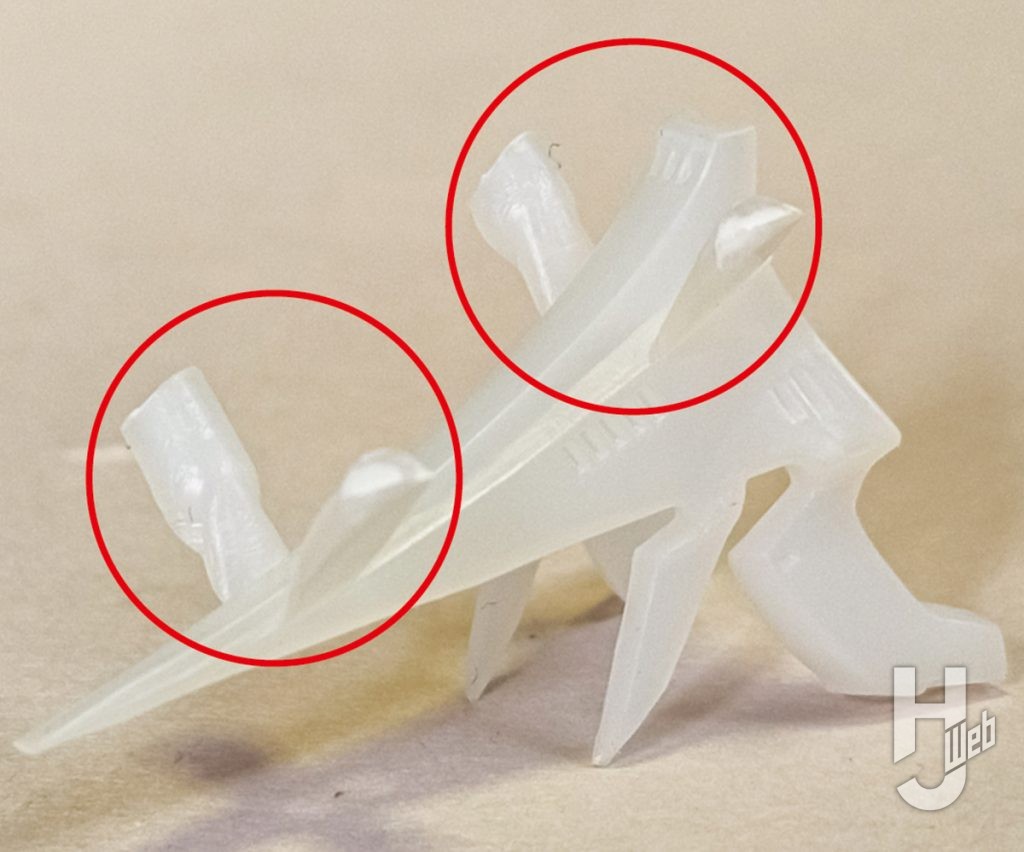

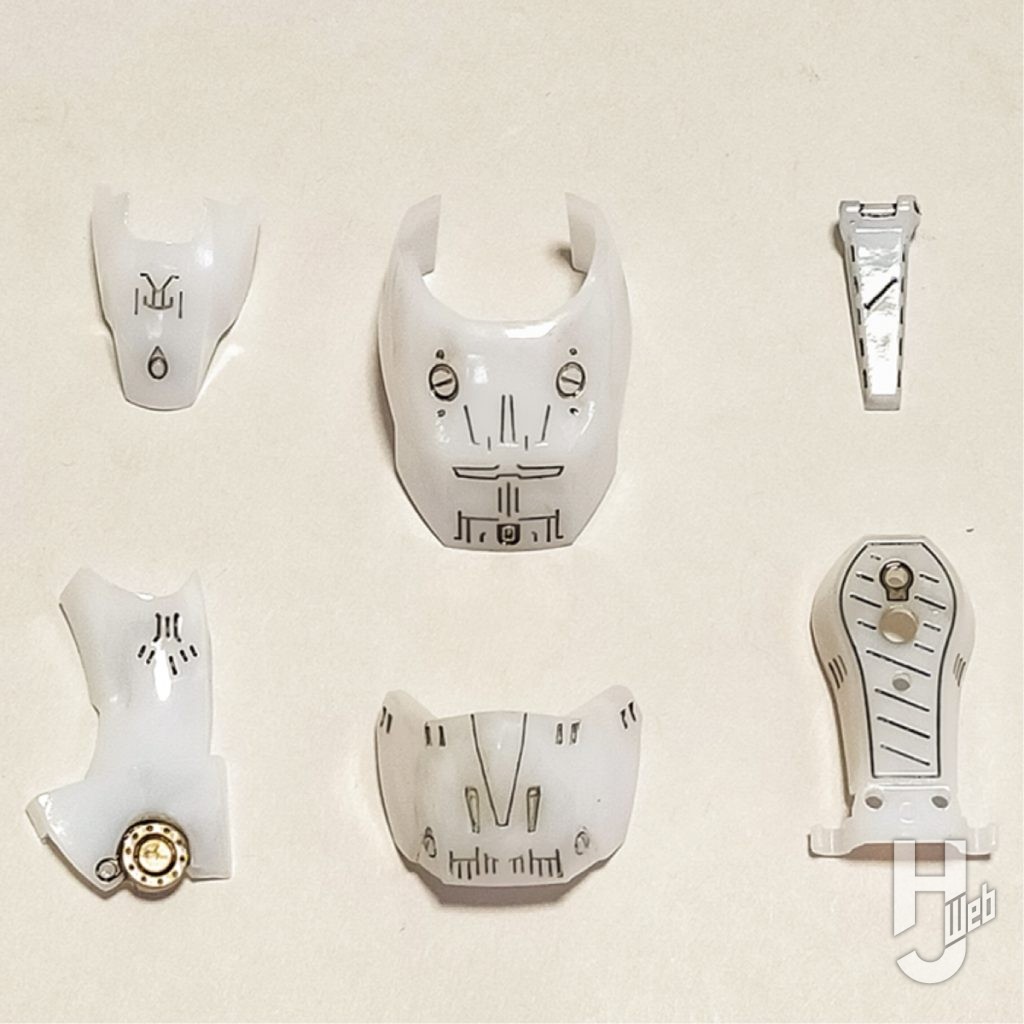

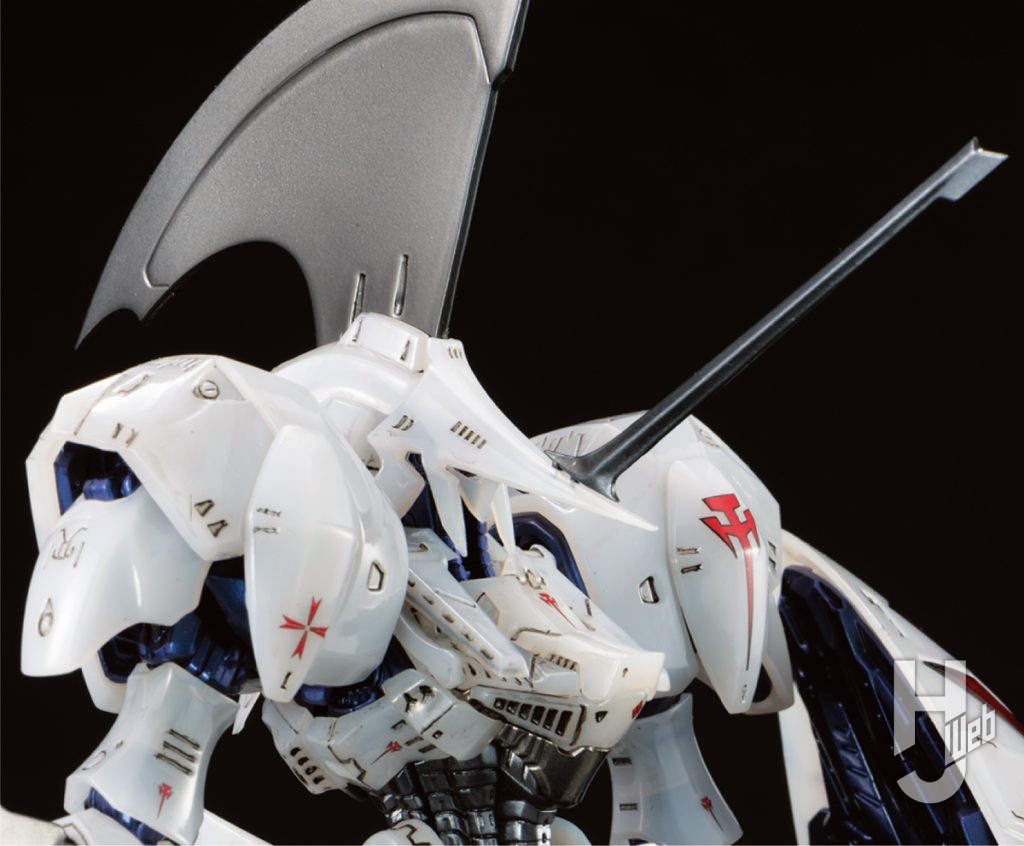

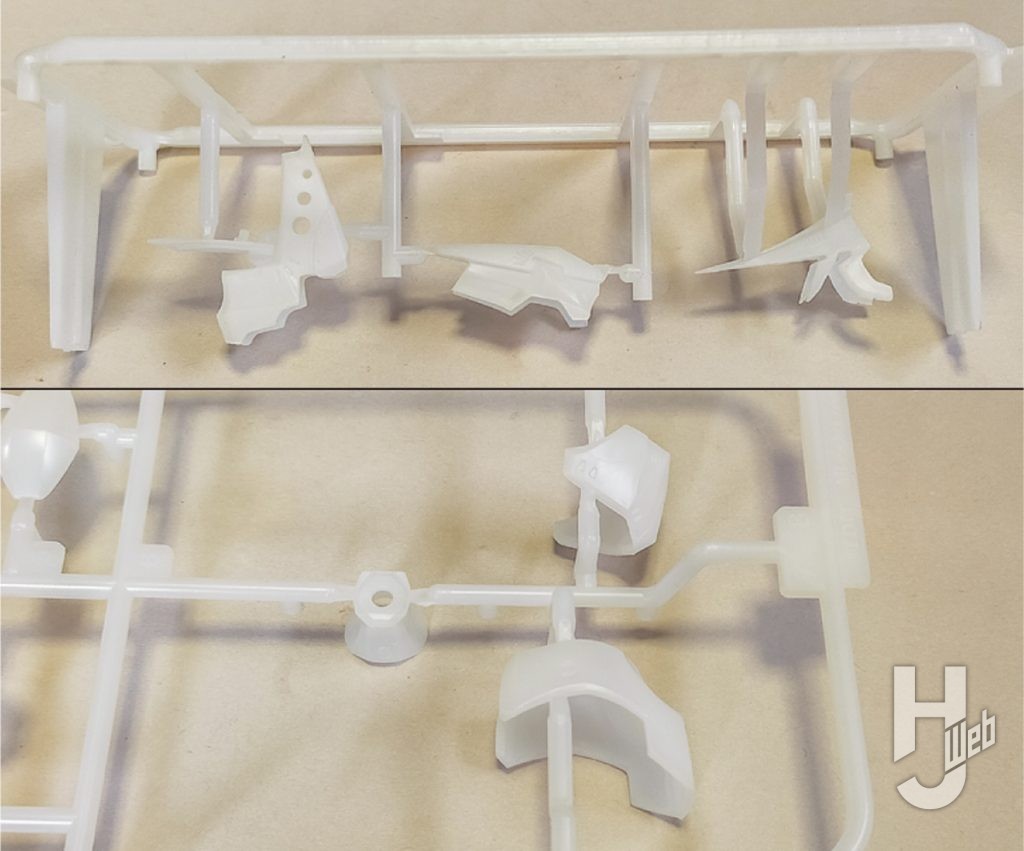

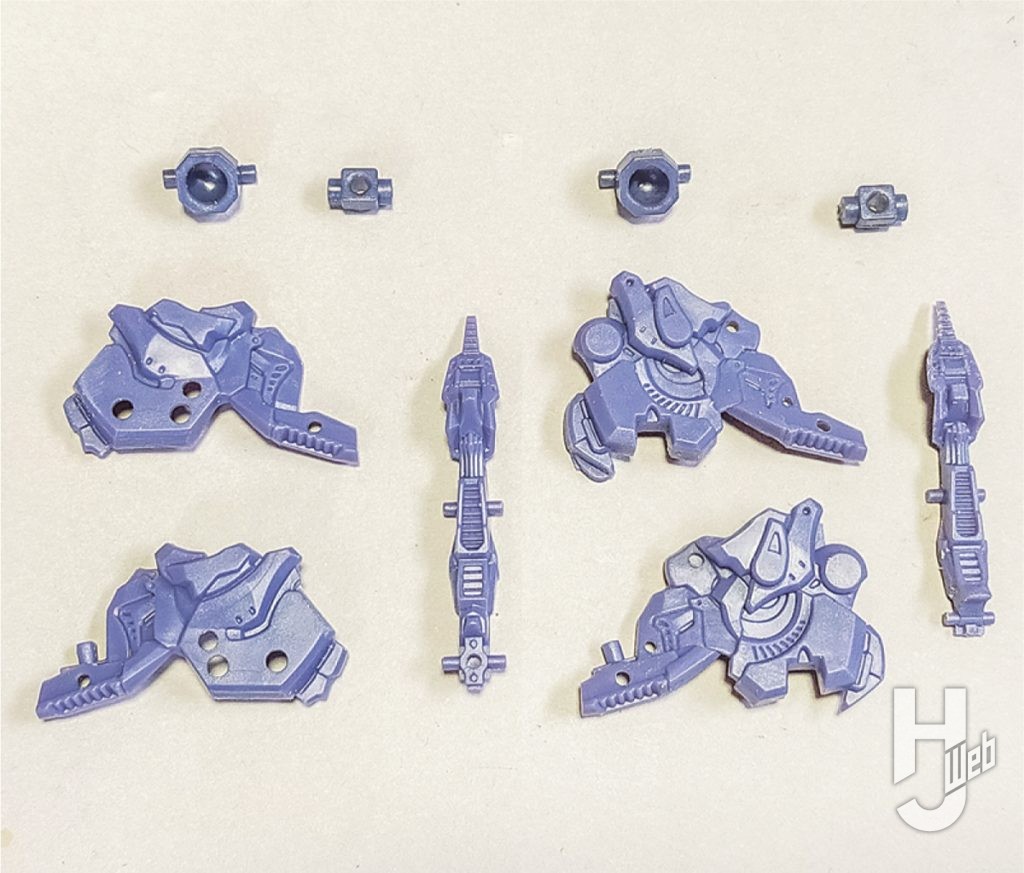

▲今回発売された1/144は、1/100キットでは複数にパーツ分けされたブロックが、なんと1パーツで成型されている。そのためスライド金型を使用した見慣れない形状のランナーが存在する。1/100では合わせ目処理に難儀していた頭部前方や上腕パーツ、肩アーマーなどが1パーツ成型になっているのは大変ありがたい

▲今回発売された1/144は、1/100キットでは複数にパーツ分けされたブロックが、なんと1パーツで成型されている。そのためスライド金型を使用した見慣れない形状のランナーが存在する。1/100では合わせ目処理に難儀していた頭部前方や上腕パーツ、肩アーマーなどが1パーツ成型になっているのは大変ありがたい

▲ニッパーが入りにくい構造になっている箇所もあるが、そのようなときはパーツからかなり離れたところで切り離し、その後ゲート処理に進めばよい。優先すべきはパーツを傷めずにランナーから外すことだ

▲ニッパーが入りにくい構造になっている箇所もあるが、そのようなときはパーツからかなり離れたところで切り離し、その後ゲート処理に進めばよい。優先すべきはパーツを傷めずにランナーから外すことだ

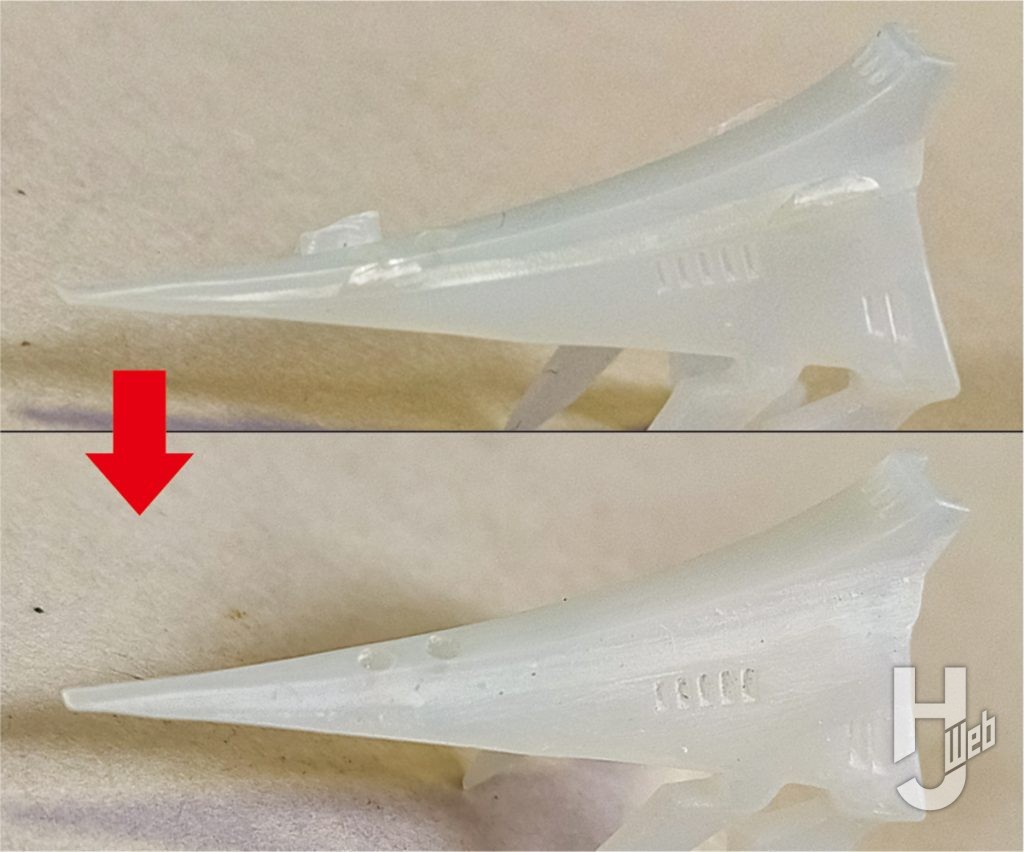

▲そのあとは通常の半透明パーツと同じように整形作業を進めればよい。頭部や肩アーマーなどの象徴的なパーツを、接着剤のはみ出しや溶剤による変色を気にせず仕上げられるのは本当に親切な設計だ。これらのパーツ構成にIMSシリーズの進化を見ることができる

▲そのあとは通常の半透明パーツと同じように整形作業を進めればよい。頭部や肩アーマーなどの象徴的なパーツを、接着剤のはみ出しや溶剤による変色を気にせず仕上げられるのは本当に親切な設計だ。これらのパーツ構成にIMSシリーズの進化を見ることができる

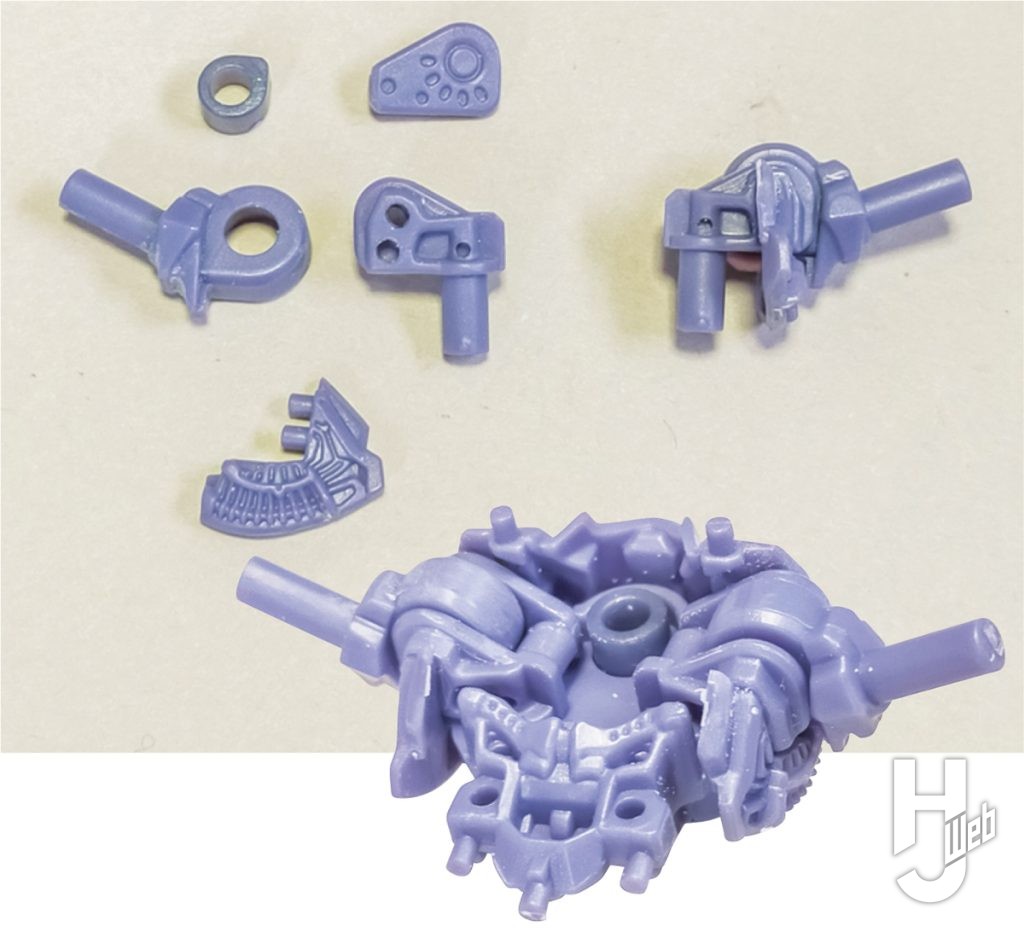

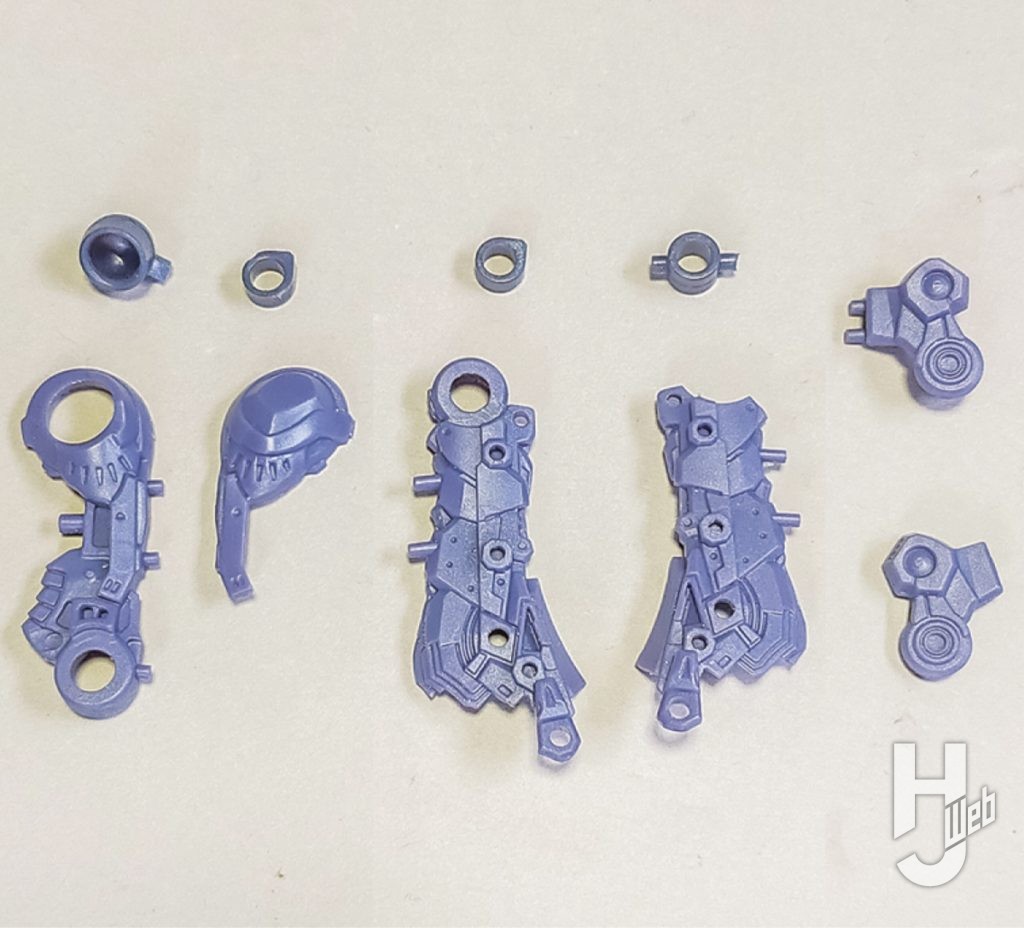

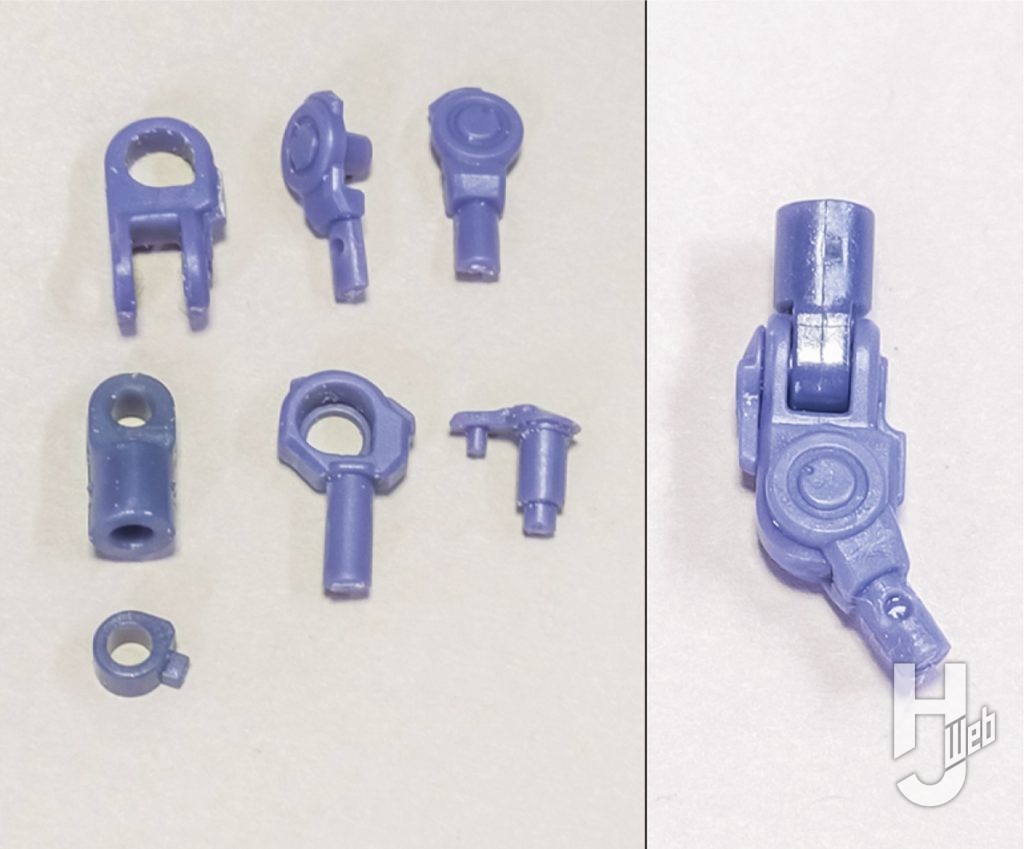

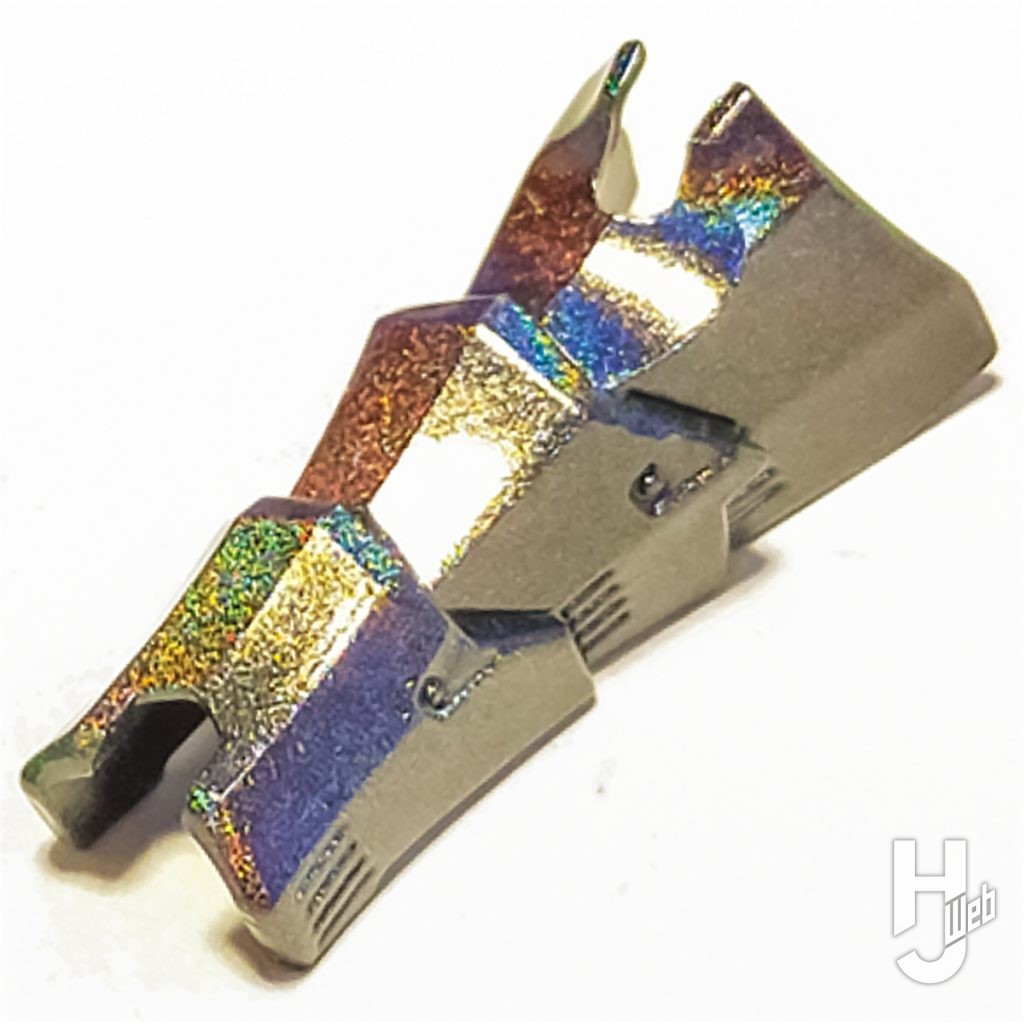

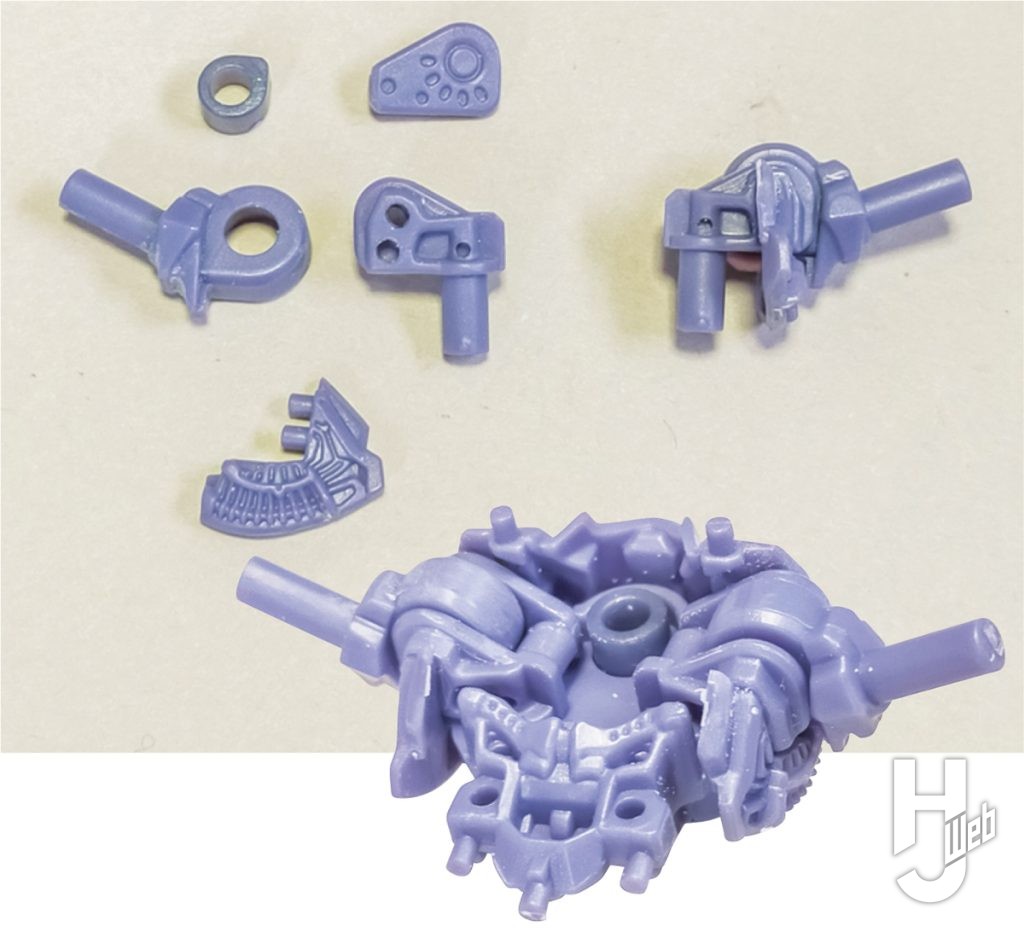

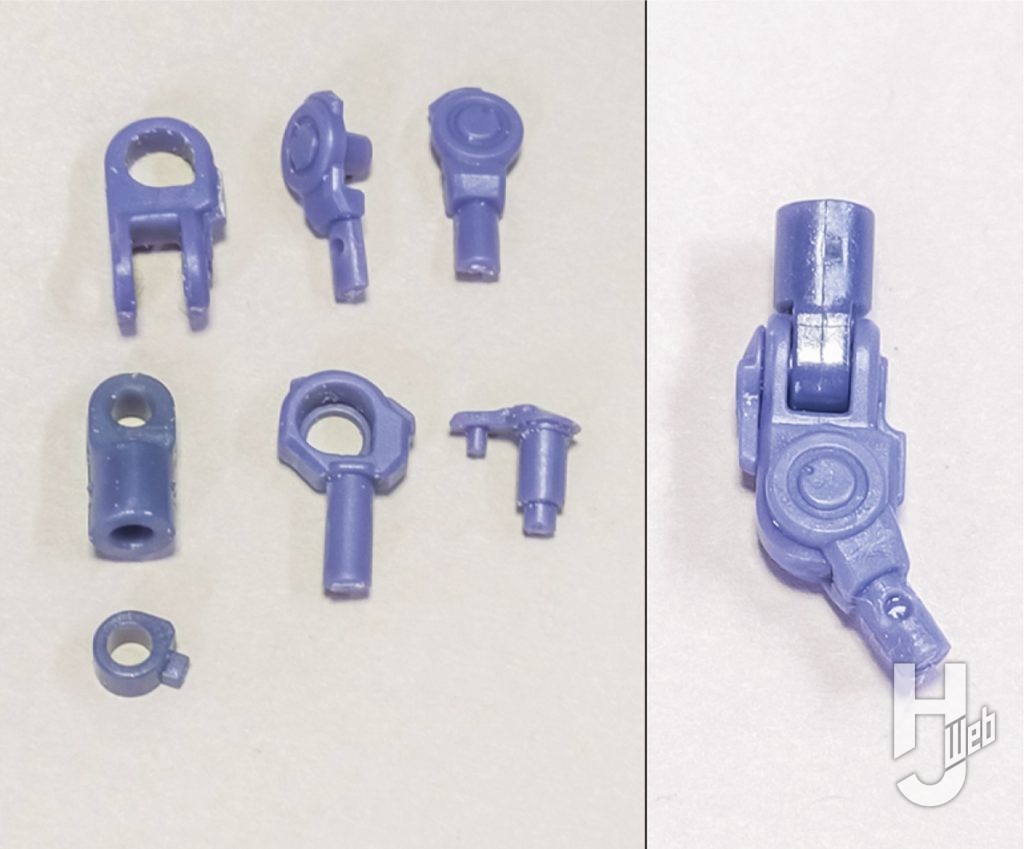

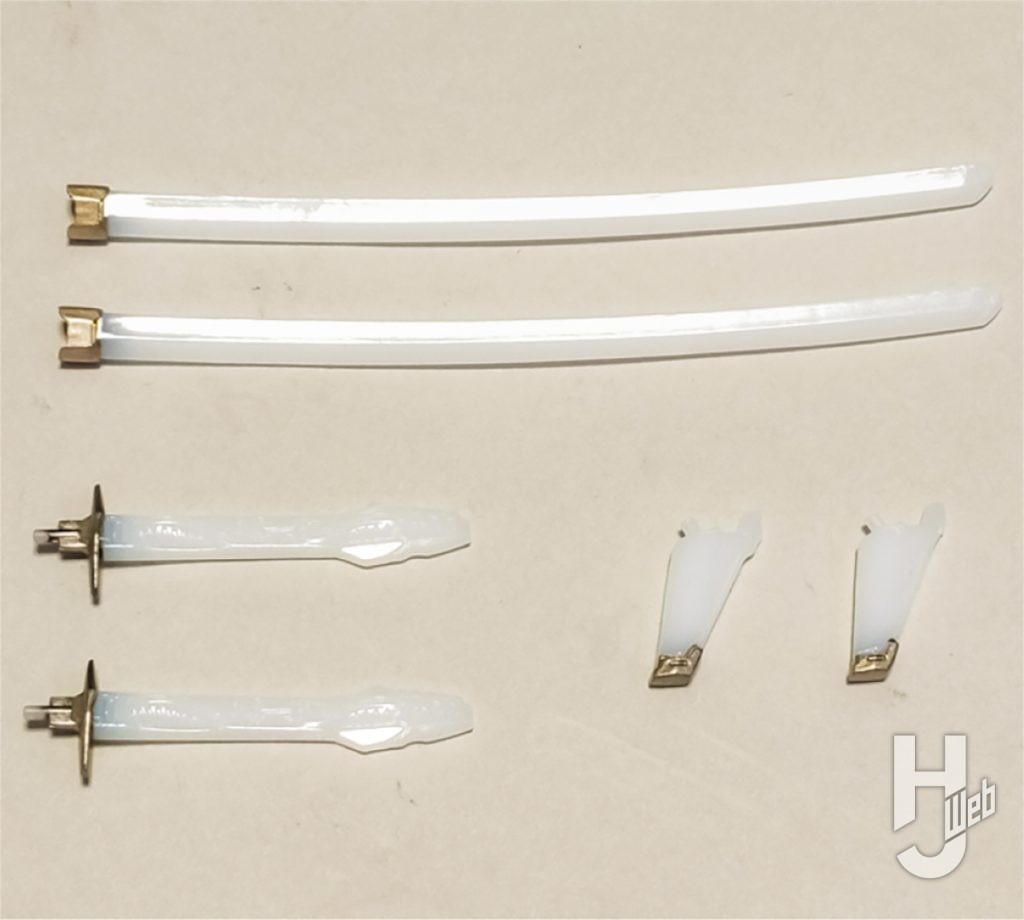

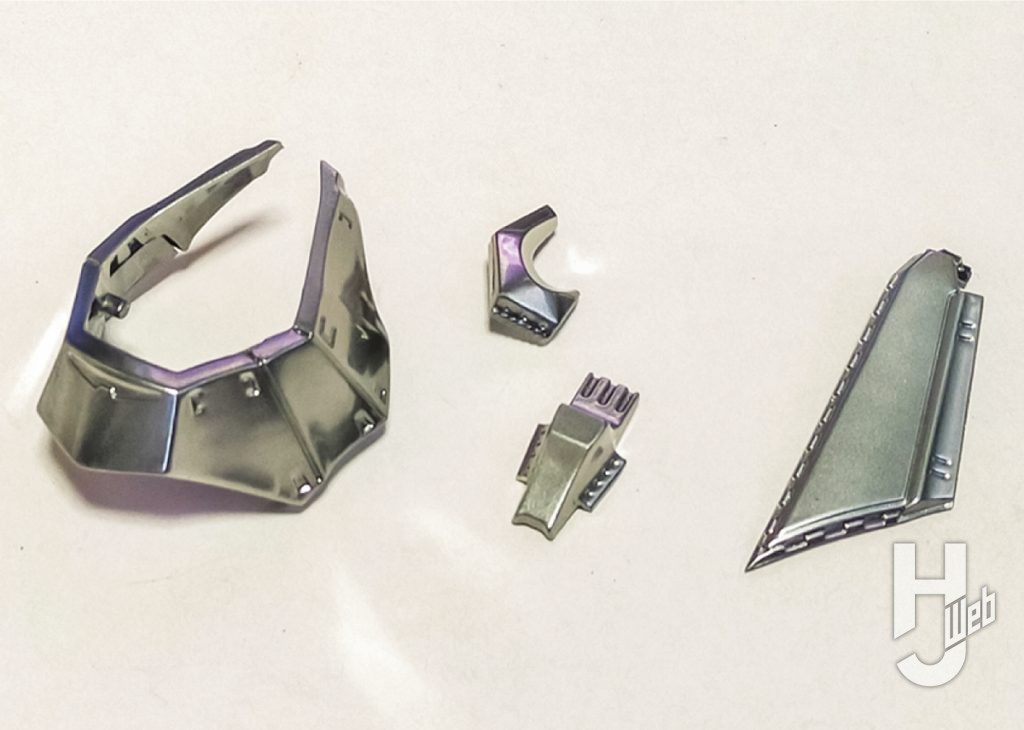

▲これは肩関節のパーツ群。適度な分割でさまざまなベクトルに肩関節を動かすことが可能な構造だ。1/100 L.E.D.ミラージュV3では内部フレームが完全再現されていたが、小スケールである今回のキットは、完成後にボディの隙間から見える部分に重点を置き設計されている。外装を取り付け組み立ててみるとわかることだが、この構成でまったく問題なく、むしろ製作ストレスを軽減させる設計といえる

▲これは肩関節のパーツ群。適度な分割でさまざまなベクトルに肩関節を動かすことが可能な構造だ。1/100 L.E.D.ミラージュV3では内部フレームが完全再現されていたが、小スケールである今回のキットは、完成後にボディの隙間から見える部分に重点を置き設計されている。外装を取り付け組み立ててみるとわかることだが、この構成でまったく問題なく、むしろ製作ストレスを軽減させる設計といえる

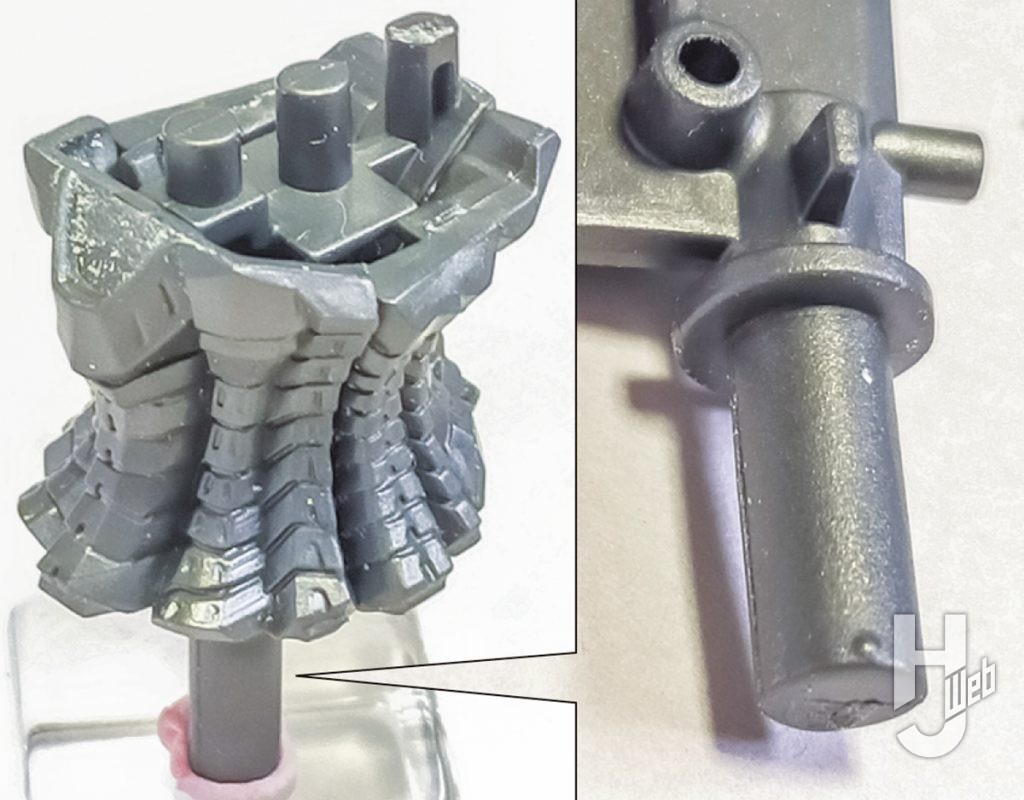

▲腰ブロックも同様に、最小のパーツ数で複雑なディテールを再現する構成になっている。股間の可動軸は本体すべての重量が加わる箇所なので、できる限り一体化したほうが強度の面においても有効に作用する。当然予想される今後のシリーズ展開を考えても最良の選択といえるだろう

▲腰ブロックも同様に、最小のパーツ数で複雑なディテールを再現する構成になっている。股間の可動軸は本体すべての重量が加わる箇所なので、できる限り一体化したほうが強度の面においても有効に作用する。当然予想される今後のシリーズ展開を考えても最良の選択といえるだろう

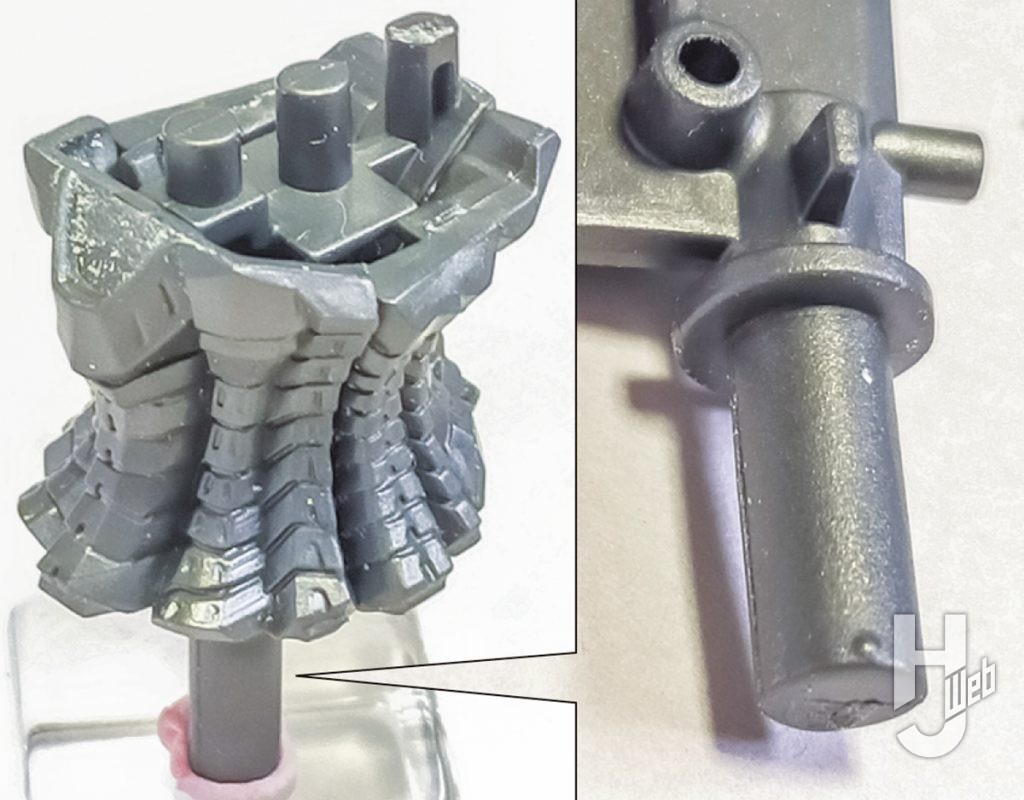

▲ウエストブロックも1/100に比べパーツ数は減り、全4パーツのシンプル構成だ。とはいえ繊細で複雑なディテールは抜き方向も充分に考慮されているので、スケール的には充分過ぎるほどハードディテールに仕上がっている。腰ブロックへの仕込み軸の末端にある凸モールドは、取り付け強度を保持するためのものなので、誤って削り取らないよう注意しよう

▲ウエストブロックも1/100に比べパーツ数は減り、全4パーツのシンプル構成だ。とはいえ繊細で複雑なディテールは抜き方向も充分に考慮されているので、スケール的には充分過ぎるほどハードディテールに仕上がっている。腰ブロックへの仕込み軸の末端にある凸モールドは、取り付け強度を保持するためのものなので、誤って削り取らないよう注意しよう

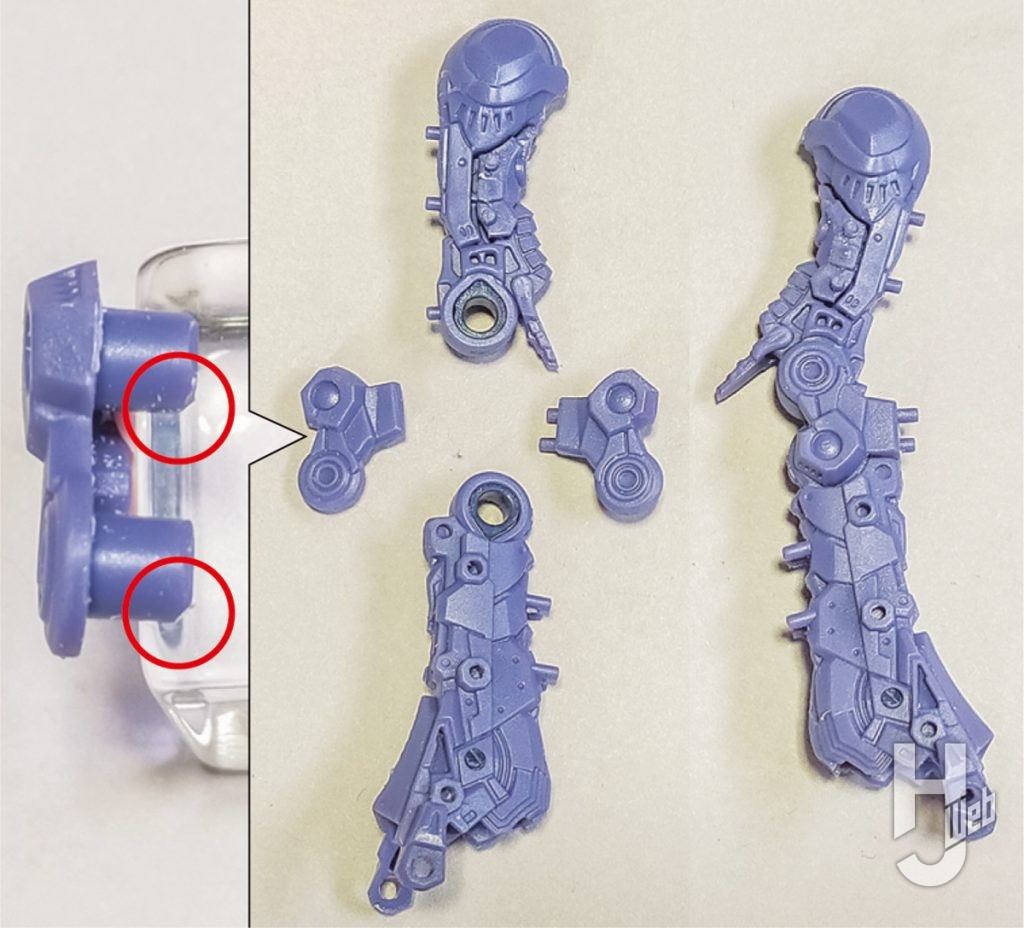

▲脚部も可能な限りシンプルな分割で、内部にポリキャップを仕込む左右割り構造となっている。ヒザ関節は挟み込みタイプなので、どこまで分割した状態で塗装に移るかを考えながら作業を進めたい部分だ

▲脚部も可能な限りシンプルな分割で、内部にポリキャップを仕込む左右割り構造となっている。ヒザ関節は挟み込みタイプなので、どこまで分割した状態で塗装に移るかを考えながら作業を進めたい部分だ

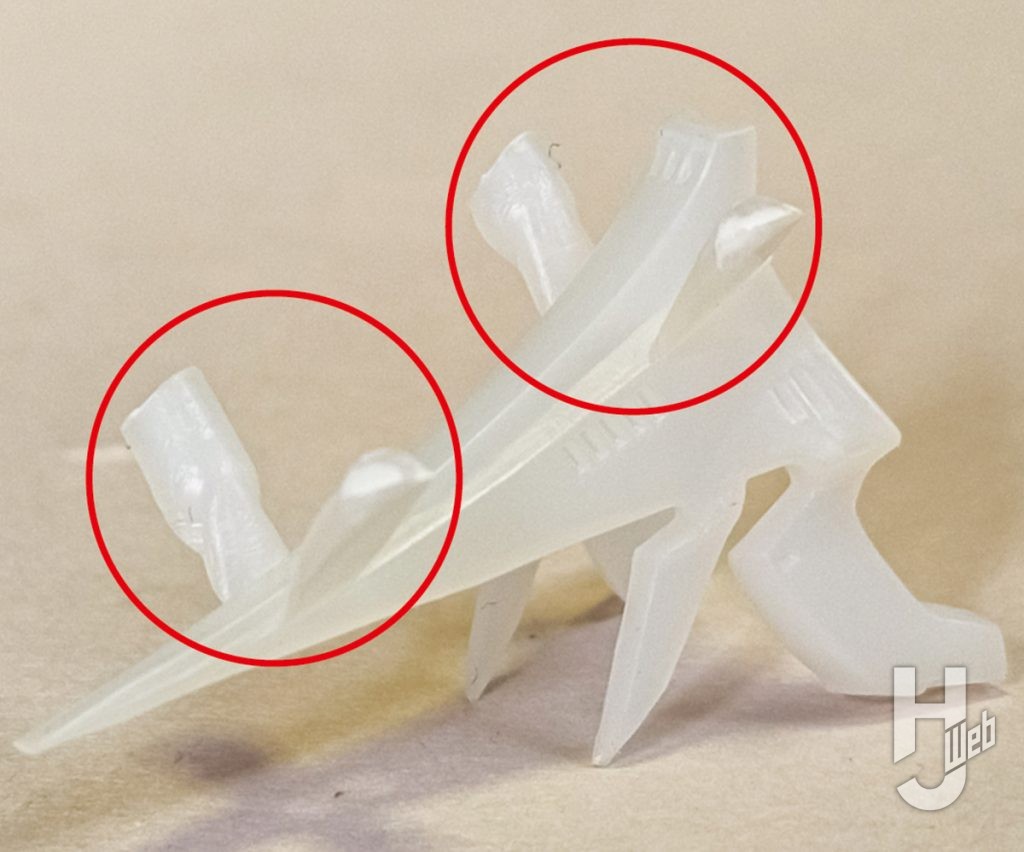

▲ヒザの可動軸は取り付ける際、若干ポリキャップに引っ掛かり差し込みにくい可能性がある。その場合は差し込み軸の先端を軽くヤスり丸めておくと、スムーズに差し込める。挟み込みのヒザ関節は、右側写真のように完全に組み上げた状態で塗装を行うことにした

▲ヒザの可動軸は取り付ける際、若干ポリキャップに引っ掛かり差し込みにくい可能性がある。その場合は差し込み軸の先端を軽くヤスり丸めておくと、スムーズに差し込める。挟み込みのヒザ関節は、右側写真のように完全に組み上げた状態で塗装を行うことにした

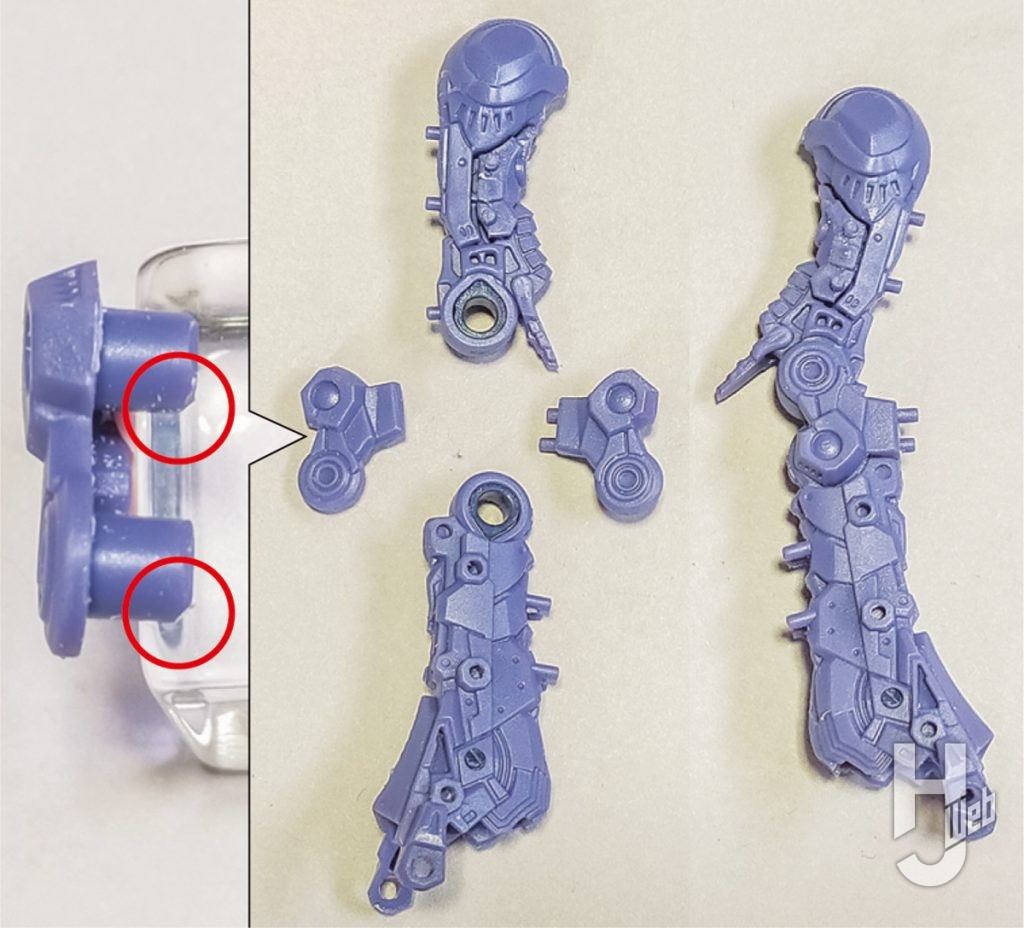

▲インストにも記載されていることだが、太モモブロック・上部正面の2連ピンは削り取って整形する仕様になっている。おそらく設計初期段階の取り付けピンが残っているためだろう。ここは改善された際の名残なので前向きに受け取り削り取ろう

▲インストにも記載されていることだが、太モモブロック・上部正面の2連ピンは削り取って整形する仕様になっている。おそらく設計初期段階の取り付けピンが残っているためだろう。ここは改善された際の名残なので前向きに受け取り削り取ろう

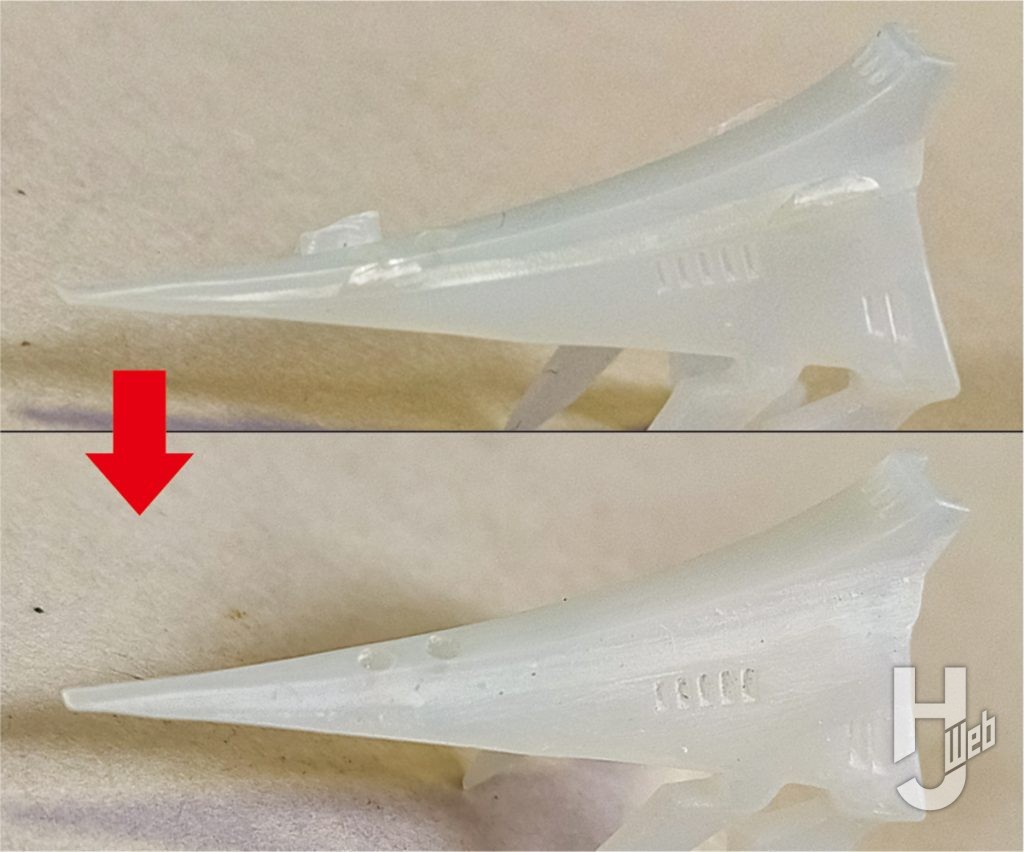

▲足首は2タイプの選択式となっている。交換式として作ることも可能だが、交換時の破損や塗装膜のダメージを考えると、製作開始時に選んでおくほうがよいだろう。今回はピンヒールタイプで製作した

▲足首は2タイプの選択式となっている。交換式として作ることも可能だが、交換時の破損や塗装膜のダメージを考えると、製作開始時に選んでおくほうがよいだろう。今回はピンヒールタイプで製作した

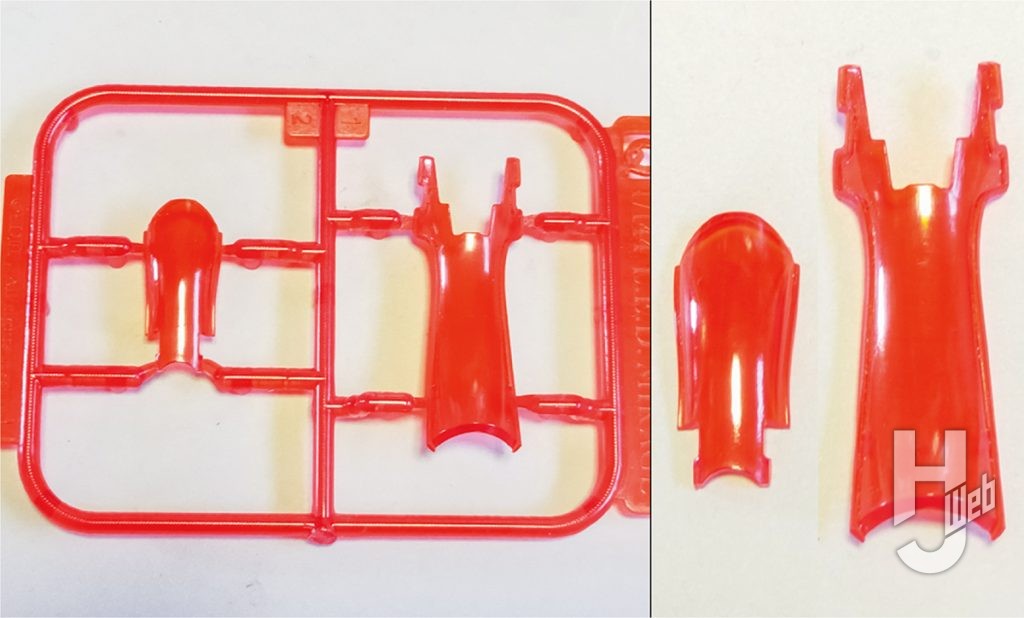

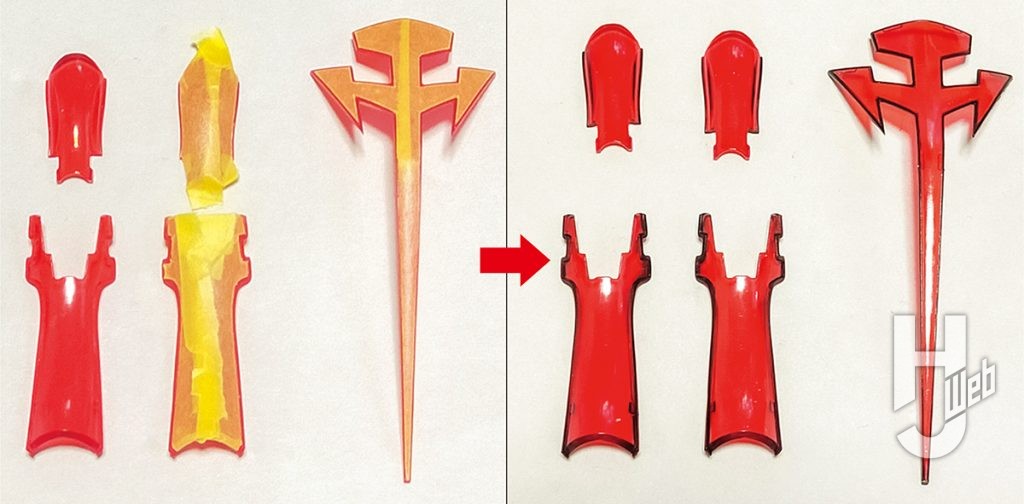

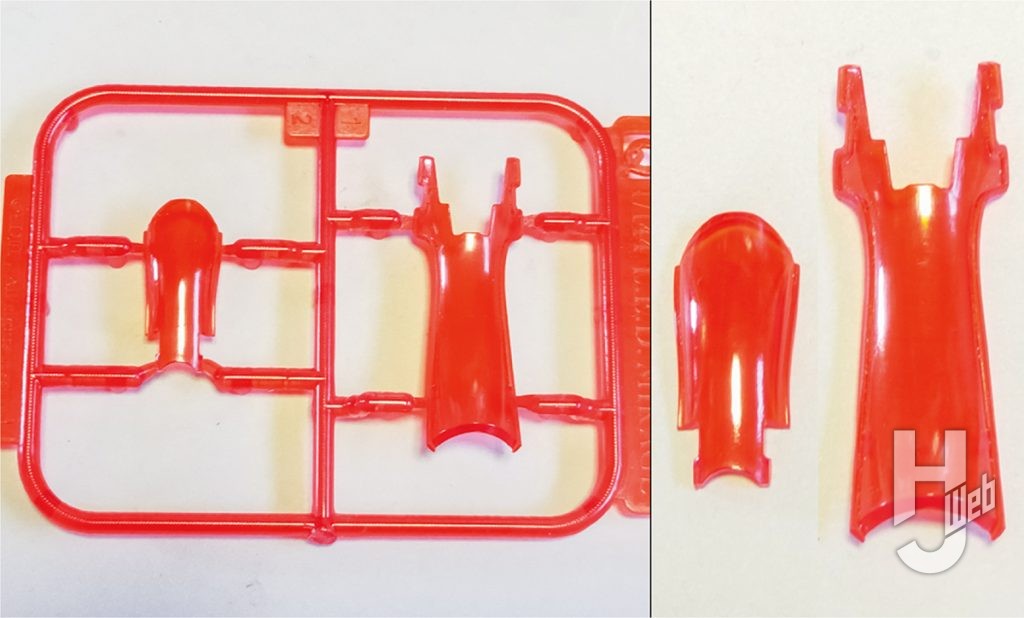

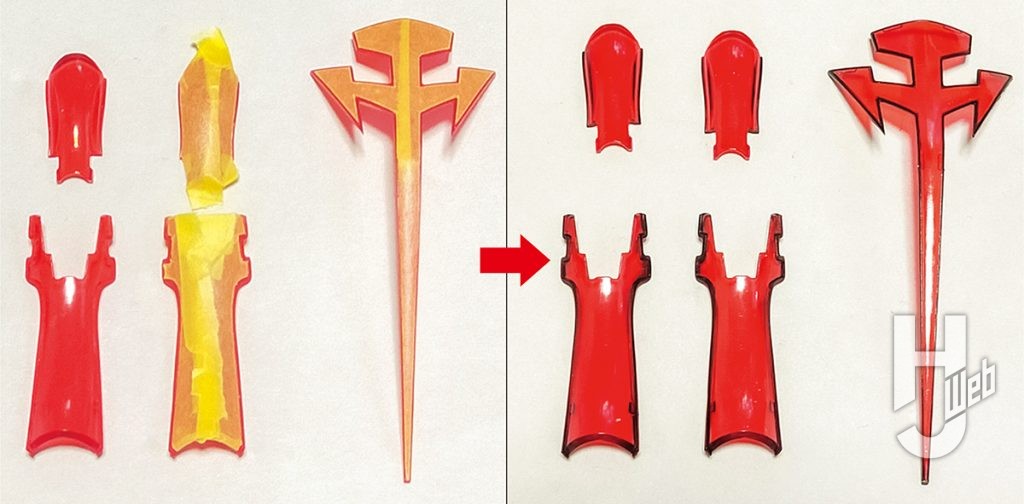

▲脚部正面の赤いパーツはクリアーレッドで成型されている。このパーツは半透明ホワイトの外装パーツとは異なり完全クリアーのため、通常のスチロール樹脂より硬質だ。それゆえ割れやすい性質を持っているので、ランナーからの切り離しは細心の注意を払おう。ただ、ゲートとの接点は取り付けスリット部に落としてあるため最終的には隠れてしまう。そのため整形傷などはそれほど気にしなくてよい

▲脚部正面の赤いパーツはクリアーレッドで成型されている。このパーツは半透明ホワイトの外装パーツとは異なり完全クリアーのため、通常のスチロール樹脂より硬質だ。それゆえ割れやすい性質を持っているので、ランナーからの切り離しは細心の注意を払おう。ただ、ゲートとの接点は取り付けスリット部に落としてあるため最終的には隠れてしまう。そのため整形傷などはそれほど気にしなくてよい

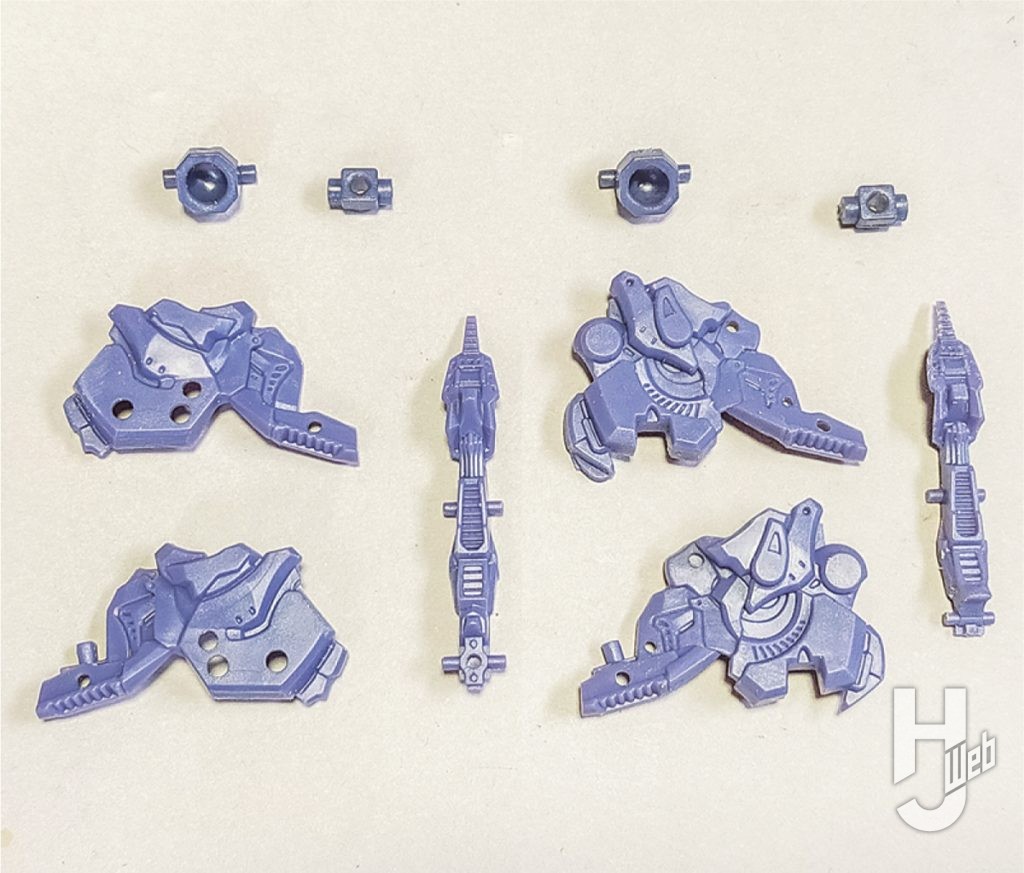

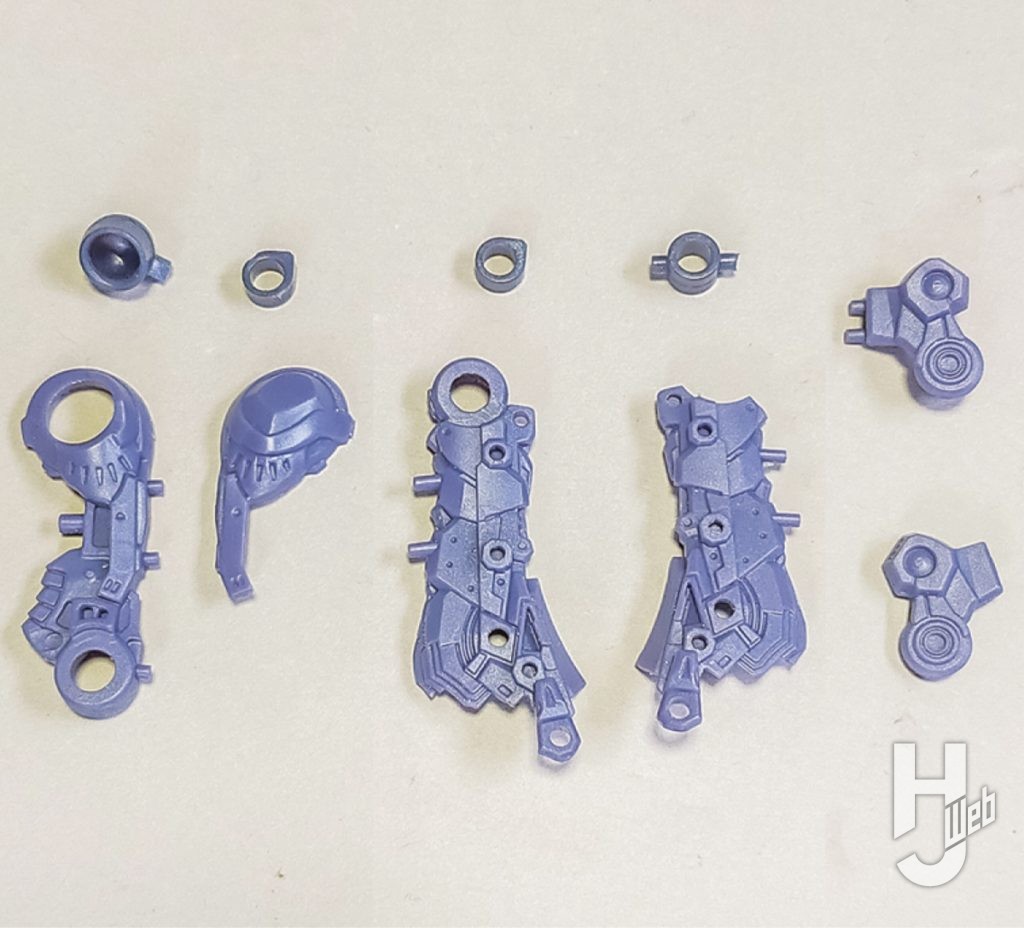

▲肩アーマーも限りなくシンプルにまとめられているが、ここはボディ側の肩軸とは別ベクトルで動くのがMHの特徴でもあるので、丁寧に整形して組み立てよう。パーツ数ほど複雑ではなく、合理的に考えられているので楽しみながら作業を進められる箇所だ

▲肩アーマーも限りなくシンプルにまとめられているが、ここはボディ側の肩軸とは別ベクトルで動くのがMHの特徴でもあるので、丁寧に整形して組み立てよう。パーツ数ほど複雑ではなく、合理的に考えられているので楽しみながら作業を進められる箇所だ

▲これは肩アーマーと上腕ブロックを繋ぐ関節。強度を考慮しながらも、小パーツでまとめられている。組み上がるとパーツ状態では想像できないほど小さなブロックとなる

▲これは肩アーマーと上腕ブロックを繋ぐ関節。強度を考慮しながらも、小パーツでまとめられている。組み上がるとパーツ状態では想像できないほど小さなブロックとなる

▲肩アーマー内部は裏側にも素晴らしいディテールが彫り込まれているので、内部可動機構と肩の前後、計3ユニットで塗装に入るとよいだろう。ここを組み上げてしまうと、肩アーマーの奥の塗装が困難となる

▲肩アーマー内部は裏側にも素晴らしいディテールが彫り込まれているので、内部可動機構と肩の前後、計3ユニットで塗装に入るとよいだろう。ここを組み上げてしまうと、肩アーマーの奥の塗装が困難となる

塗装編 painting

▲内部フレームはパール系塗料で塗装を行う。そのため下地はツヤありのブラックで塗装する。パール塗料の反射効果を最大にするため、できる限り塗装膜表面はピカピカ・ツルツルになるよう塗装を行う。この下地の平滑さが後々まで影響するので丁寧な塗装を心がけたい

▲内部フレームはパール系塗料で塗装を行う。そのため下地はツヤありのブラックで塗装する。パール塗料の反射効果を最大にするため、できる限り塗装膜表面はピカピカ・ツルツルになるよう塗装を行う。この下地の平滑さが後々まで影響するので丁寧な塗装を心がけたい

▲ヒザの挟み込み部分は全体を組み上げて塗装を行うため、ヒザを曲げた際に見える箇所は先行して塗っておくとよいだろう。全体塗装後よりも先に塗っておくほうが、全体の塗装と自然になじませることができる

▲ヒザの挟み込み部分は全体を組み上げて塗装を行うため、ヒザを曲げた際に見える箇所は先行して塗っておくとよいだろう。全体塗装後よりも先に塗っておくほうが、全体の塗装と自然になじませることができる

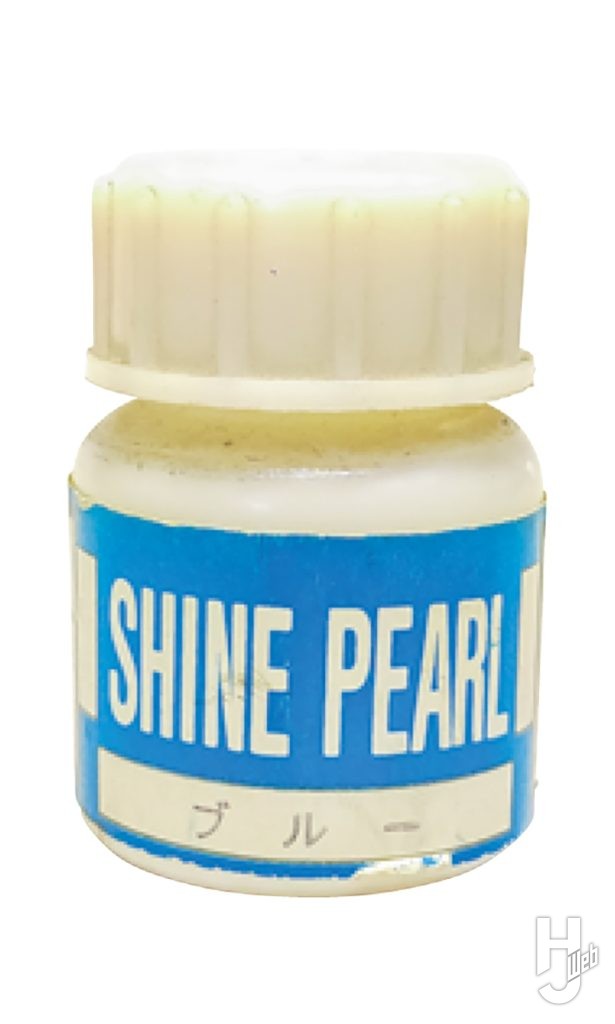

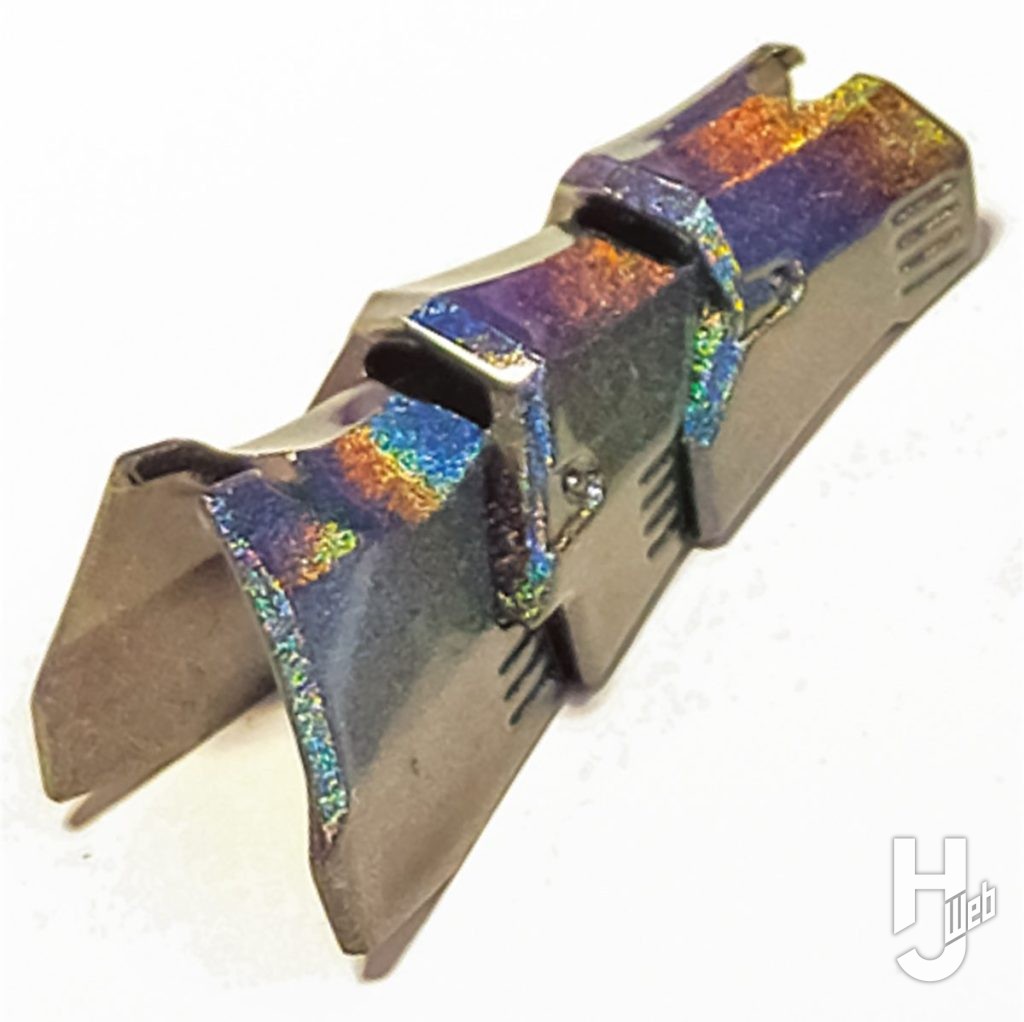

▲パールブルー7割に、パールパープル3割を混ぜた塗料を全体に吹いていく。ただのパールブルーよりも若干の紫味が加わったほうが好きなのでこの混色にしたが、この辺は完全に個人的な好みで塗装してほしい。パール塗料もギラギラと輝くタイプから、しっとりと上品に仕上がるタイプがあるので、好みで選択して問題ない。本作例では輝度よりもしっとりと上品に仕上がるパール顔料を使用している

▲パール塗料の乾燥後、今回はクリアーブラックを全体に2回コートしている。理由はふたつ。ひとつは全体のトーンが鮮やか過ぎるので、少々ダークなイメージにシフトさせるため。もうひとつはパールの粒子が表面から直接見える“わざとらしさ”を落ち着かせるため。クリアーブラックをコートすることでパール粒子が下層のレイヤーとなり、キャンディ塗装のような粒子感にすることができる

▲パール塗料の乾燥後、今回はクリアーブラックを全体に2回コートしている。理由はふたつ。ひとつは全体のトーンが鮮やか過ぎるので、少々ダークなイメージにシフトさせるため。もうひとつはパールの粒子が表面から直接見える“わざとらしさ”を落ち着かせるため。クリアーブラックをコートすることでパール粒子が下層のレイヤーとなり、キャンディ塗装のような粒子感にすることができる

使用塗料:

Mr.クリスタルカラー

ムーンストーンパール

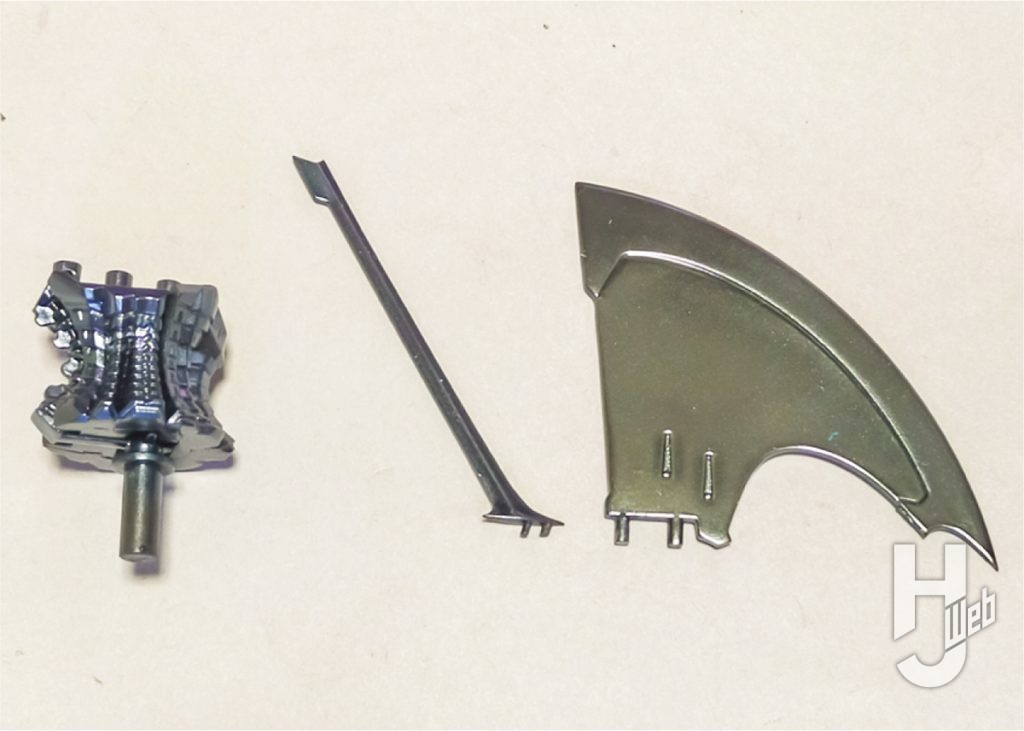

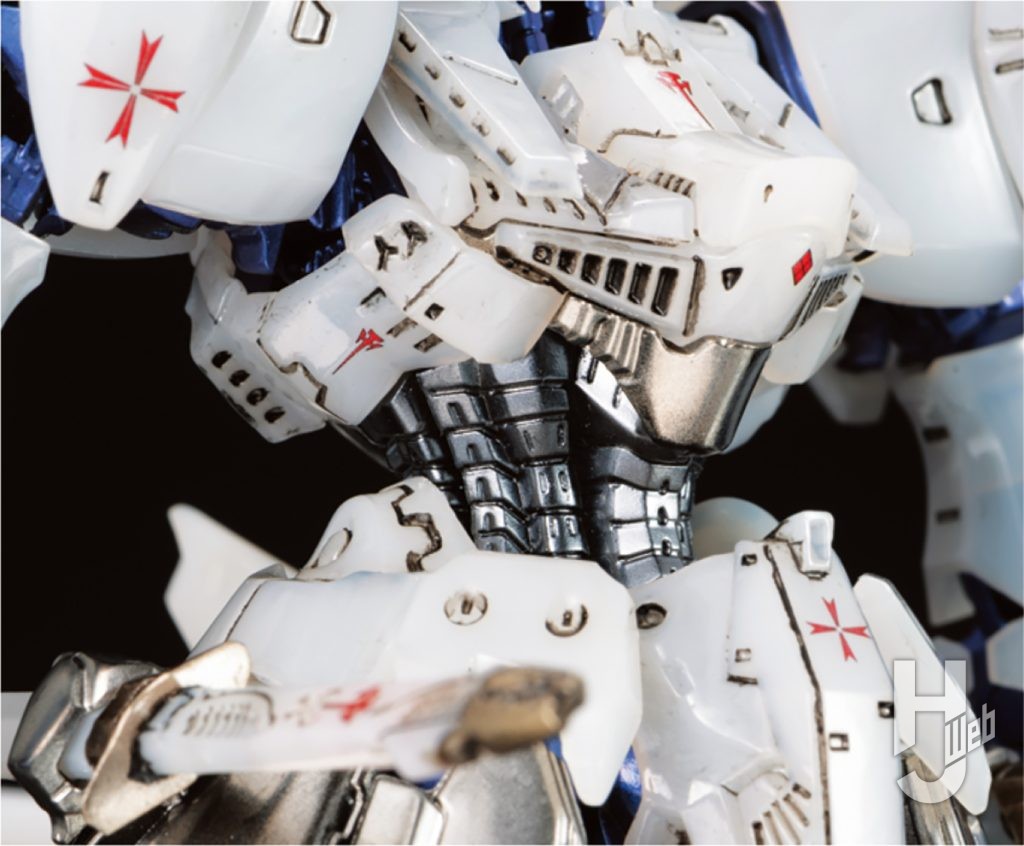

▲ウエストブロックやカウンターウエイトなどは、ツヤあり黒の上からムーンストーンパールを吹いて、別の色味で仕上げている。カウンターウエイトはムーンストーンパールの上からクリアーブラックをコートして、ガンメタルのような色味にシフトさせている

▲ウエストブロックやカウンターウエイトなどは、ツヤあり黒の上からムーンストーンパールを吹いて、別の色味で仕上げている。カウンターウエイトはムーンストーンパールの上からクリアーブラックをコートして、ガンメタルのような色味にシフトさせている

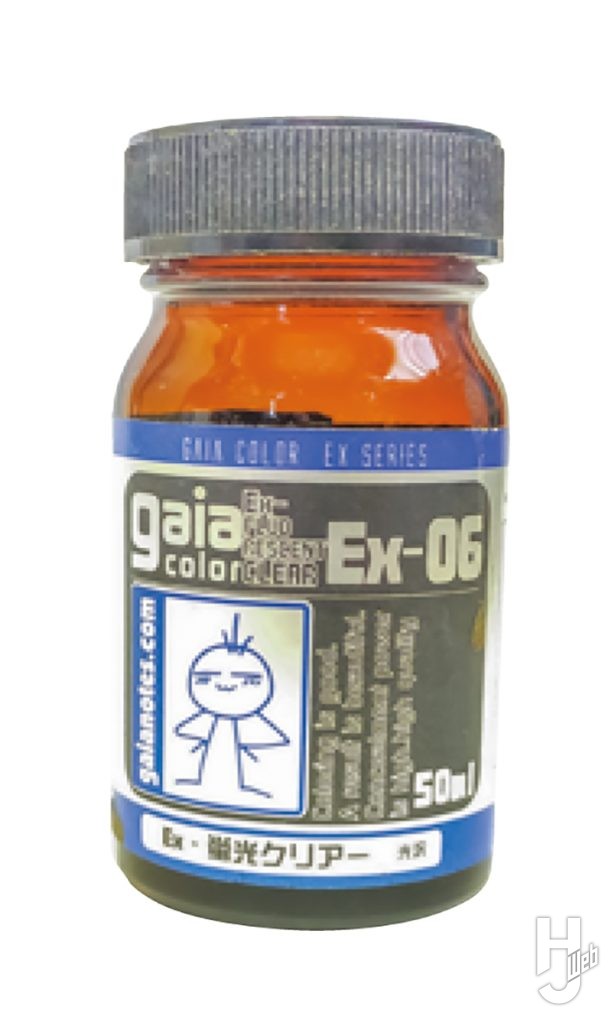

▲乳白色半透明のパーツは、基本的には成型色を活かすのだが、蛍光クリアーをコートした。自然光内の紫外線を塗膜が拾い、乳白色パーツにホワイトニング効果を加えられるからだ。これにより成型色をさらに完全なクールホワイトに見せられる。写真はかつて販売されていた大瓶だが、現在でもレギュラー瓶で入手可能だ

▲乳白色半透明のパーツは、基本的には成型色を活かすのだが、蛍光クリアーをコートした。自然光内の紫外線を塗膜が拾い、乳白色パーツにホワイトニング効果を加えられるからだ。これにより成型色をさらに完全なクールホワイトに見せられる。写真はかつて販売されていた大瓶だが、現在でもレギュラー瓶で入手可能だ

▲太モモの外装パーツには側面部分をゴールドで塗装する必要がある。この部分は円形ディテールのため、φ5mmのポンチでマスキングテープに穴を開け、それを使いマスキングしてゴールドで塗装している

▲太モモの外装パーツには側面部分をゴールドで塗装する必要がある。この部分は円形ディテールのため、φ5mmのポンチでマスキングテープに穴を開け、それを使いマスキングしてゴールドで塗装している

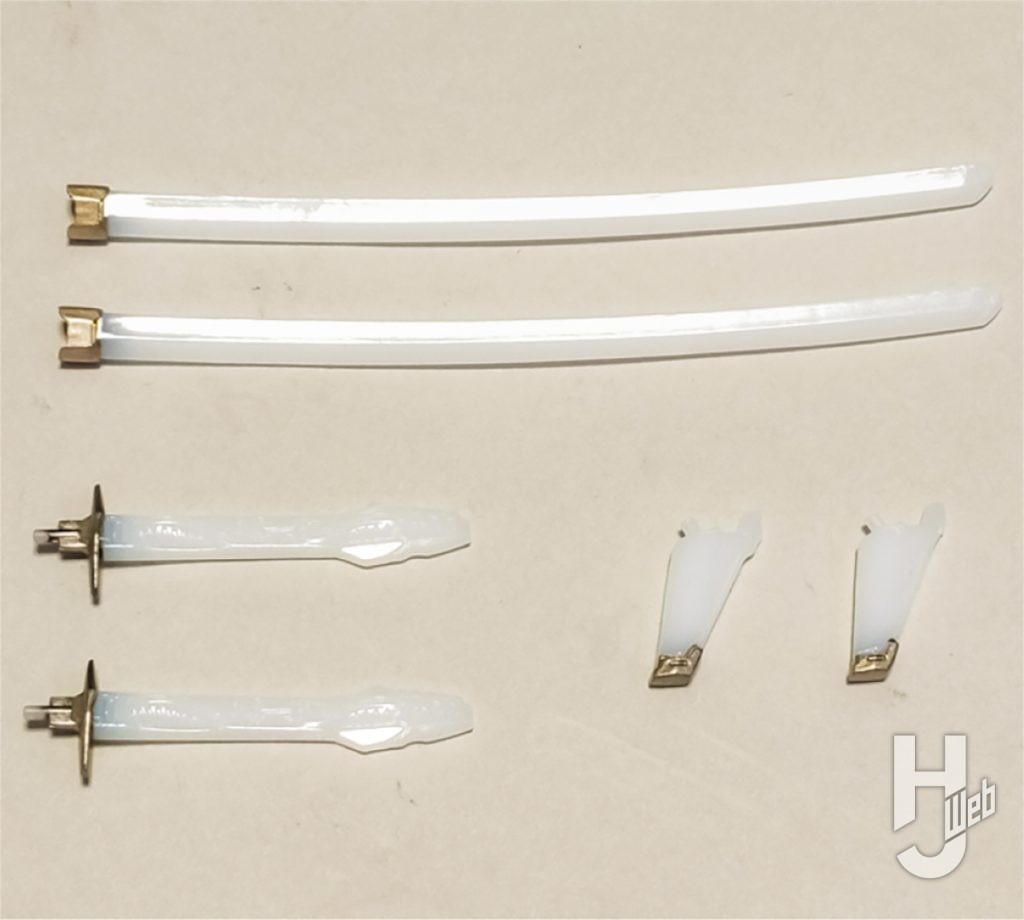

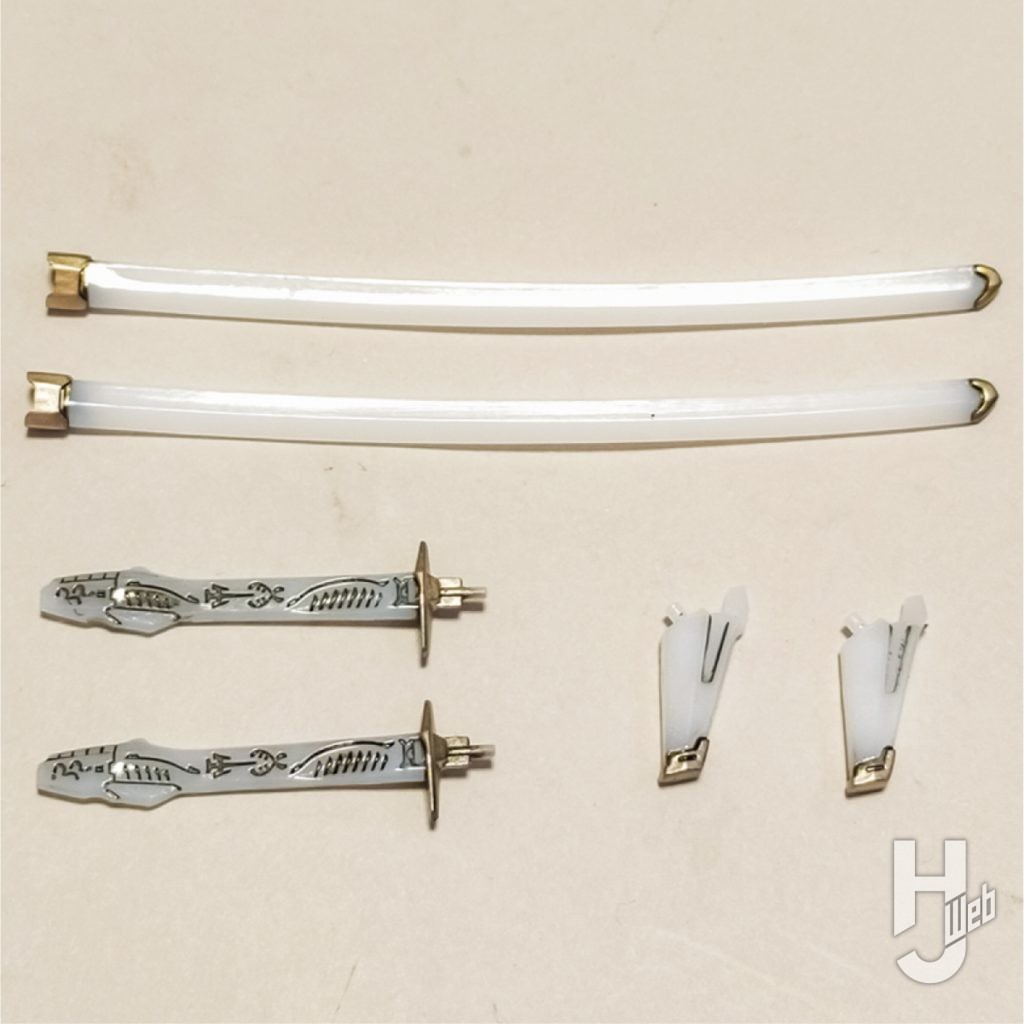

▲実剣(スパイド)の一部やヒールの先端も、ゴールド塗装が必要な箇所だ。マスキングを行い丁寧にゴールドを吹いてやろう。ゴールドを塗るときは先ほどの蛍光クリアー塗装後に行う。ゴールドの上から蛍光クリアーを吹くと色味の印象が若干異なってしまう。これは他の色でも同じ効果が現れるので、塗装順は注意してほしい

▲実剣(スパイド)の一部やヒールの先端も、ゴールド塗装が必要な箇所だ。マスキングを行い丁寧にゴールドを吹いてやろう。ゴールドを塗るときは先ほどの蛍光クリアー塗装後に行う。ゴールドの上から蛍光クリアーを吹くと色味の印象が若干異なってしまう。これは他の色でも同じ効果が現れるので、塗装順は注意してほしい

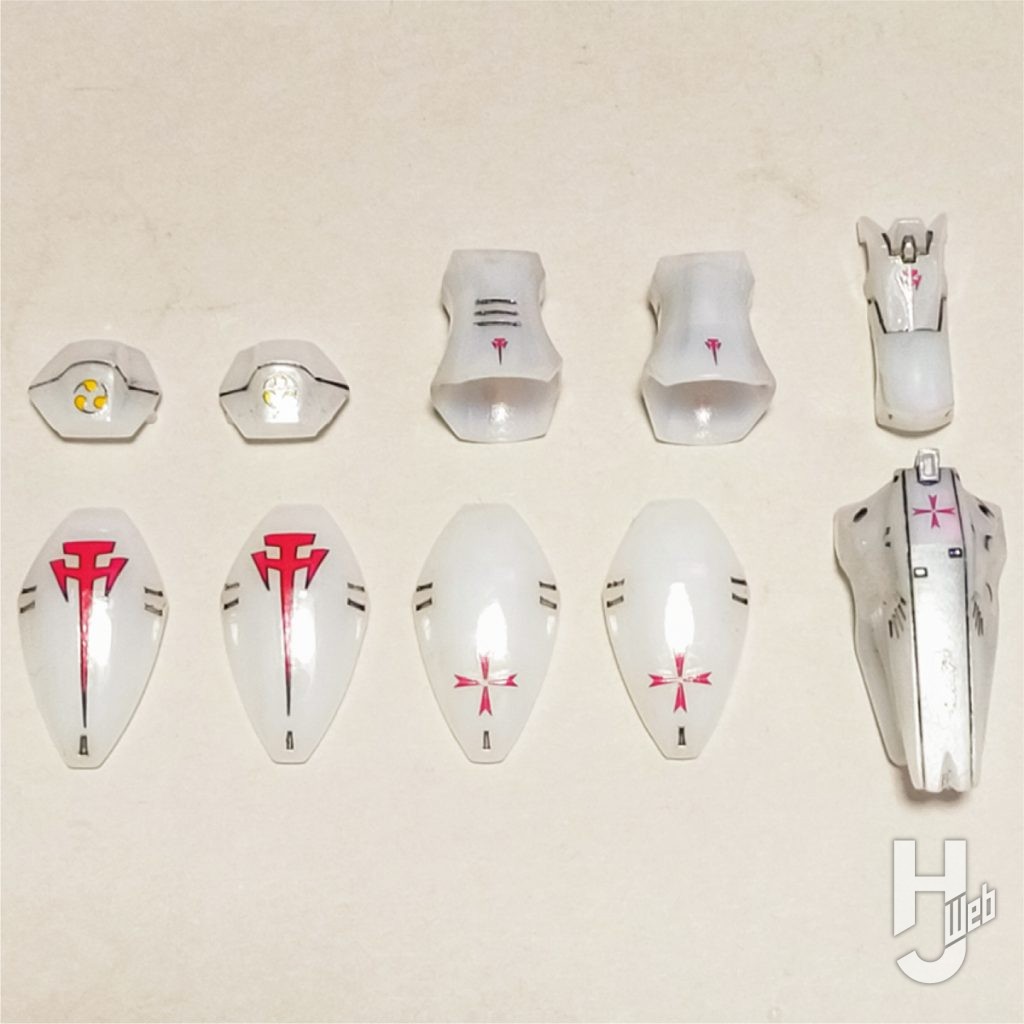

▲各パーツにスミ入れを施していく。MHにスミ入れを行う・行わないの選択も個人の判断にお任せするが、今回は彫刻が彫り込まれた部分に限定して行っている。乳白色半透明部分に、くっきりとスミが入ると違和感があるので、今回はスモークとブラックを半々に混ぜ、スミ入れ色にも透明度を持たせて基本塗装との調和をとることにした

▲スミ入れが終了したら、次にデカールを貼っていく。本キットでは肩のミラージュマークが最大のもので、あとは小さな紋章や文字が中心となっている。デカール貼り後は充分にパーツを乾燥させ、デカール(とパーツの間)の水分を完全乾燥させてから、次の作業に移る

▲スミ入れが終了したら、次にデカールを貼っていく。本キットでは肩のミラージュマークが最大のもので、あとは小さな紋章や文字が中心となっている。デカール貼り後は充分にパーツを乾燥させ、デカール(とパーツの間)の水分を完全乾燥させてから、次の作業に移る

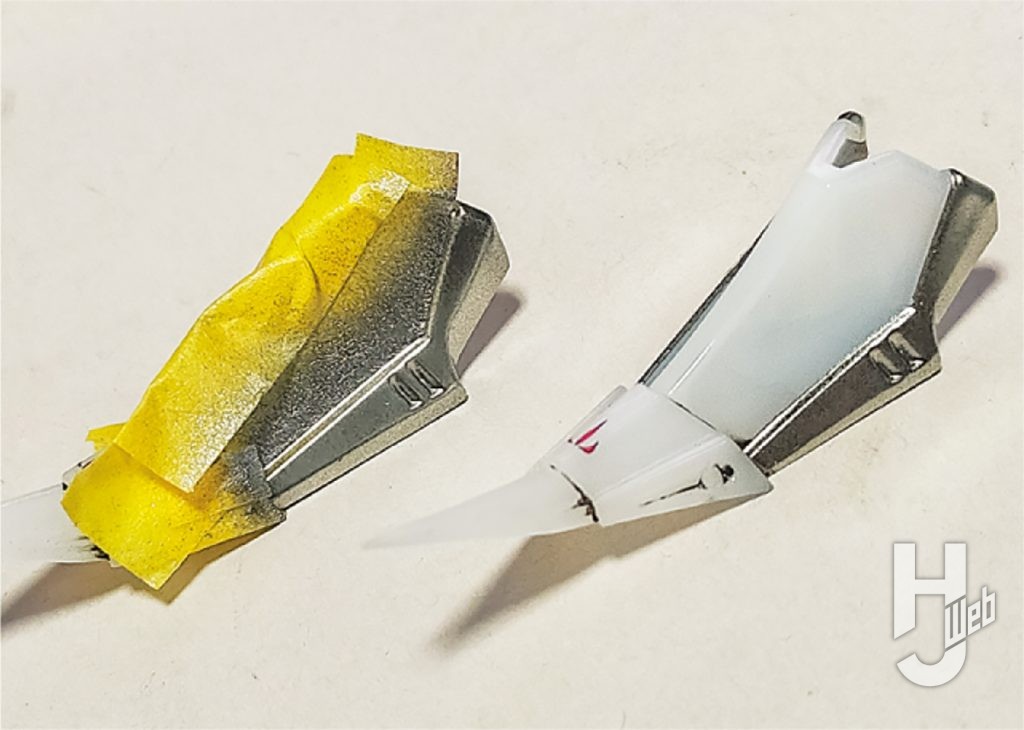

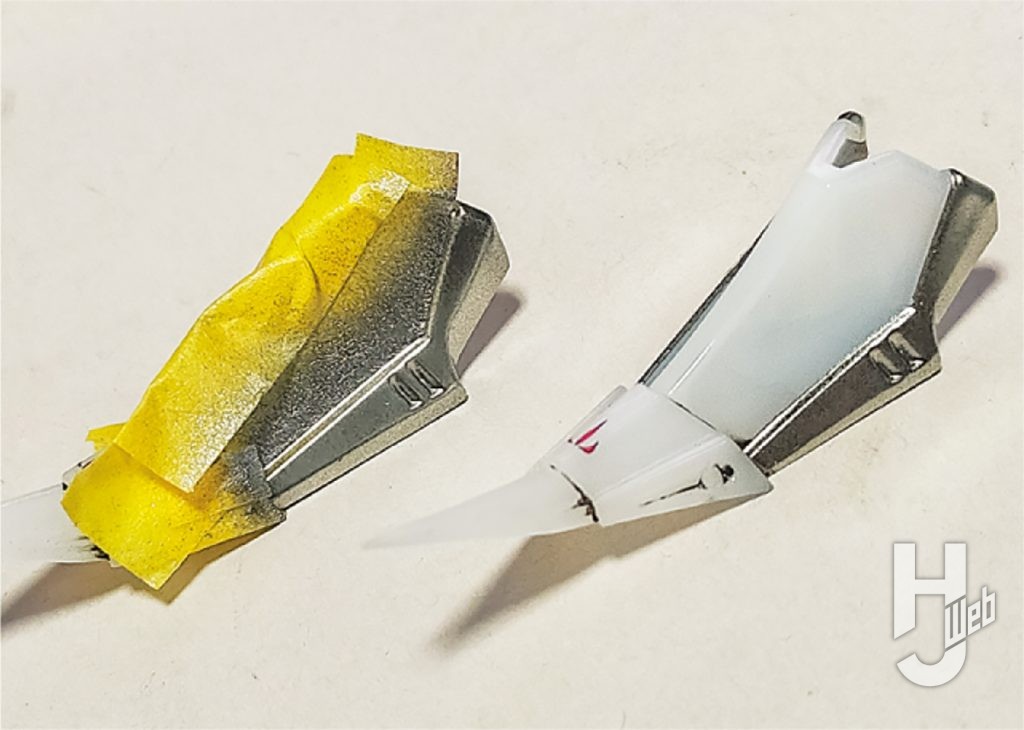

▲脚部センターやベイル中央部のミラージュマークなどのクリアーレッドパーツは、外周部に黒の塗り分けがある。ここは丁寧にマスキングを行いブラックで塗装を行う。クリアーパーツにマスキングテープを貼ってから余分な部分をカットする場合、刃先が滑ってしまうとパーツに致命的な傷が入ってしまうので、この方法でカットを行う場合は充分注意することが大切だ。安全を優先するのであれば、マスキングテープの小片を重ね貼りすることをお勧めする

▲脚部センターやベイル中央部のミラージュマークなどのクリアーレッドパーツは、外周部に黒の塗り分けがある。ここは丁寧にマスキングを行いブラックで塗装を行う。クリアーパーツにマスキングテープを貼ってから余分な部分をカットする場合、刃先が滑ってしまうとパーツに致命的な傷が入ってしまうので、この方法でカットを行う場合は充分注意することが大切だ。安全を優先するのであれば、マスキングテープの小片を重ね貼りすることをお勧めする

▲スネの炎のエフェクトパターンはデカールで再現されている。ここは他のパーツと異なりラウンドした面に貼り付けるので、マークソフターを使用したほうが確実だ。他のデカール部分と同じく、デカールの水分が完全に消えたあと、クリアーを全体にコートしてデカールの保護層を作る

▲スネの炎のエフェクトパターンはデカールで再現されている。ここは他のパーツと異なりラウンドした面に貼り付けるので、マークソフターを使用したほうが確実だ。他のデカール部分と同じく、デカールの水分が完全に消えたあと、クリアーを全体にコートしてデカールの保護層を作る

▲デカールの上から2回ほどクリアーコート後、1000番以上の紙ヤスリ(理想は1500〜2000番程度)やスポンジヤスリなどで、クリアー層の上からデカールの段差を消していく。“削る”というほど強力ではないが、“磨く”というほど優しくはない適度な力加減で、全体はフラットになるように仕上げていく。これは「中砥ぎ」と呼ばれる作業で、この作業を行わず、デカールの段差を残したままでは、何度クリアーを重ね吹きしてもツライチで滑らかな表面には仕上げられない、とても大切な工程だ。中砥ぎが終わったらさらに数回クリアーをコートして完了だ

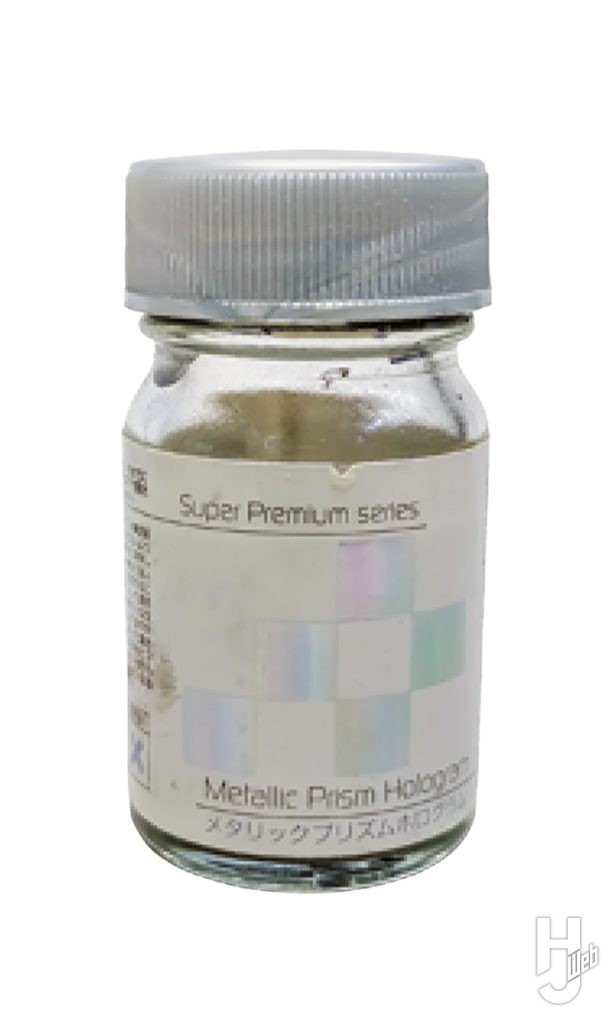

使用塗料:

ガイアカラー メタリックプリズムホログラム

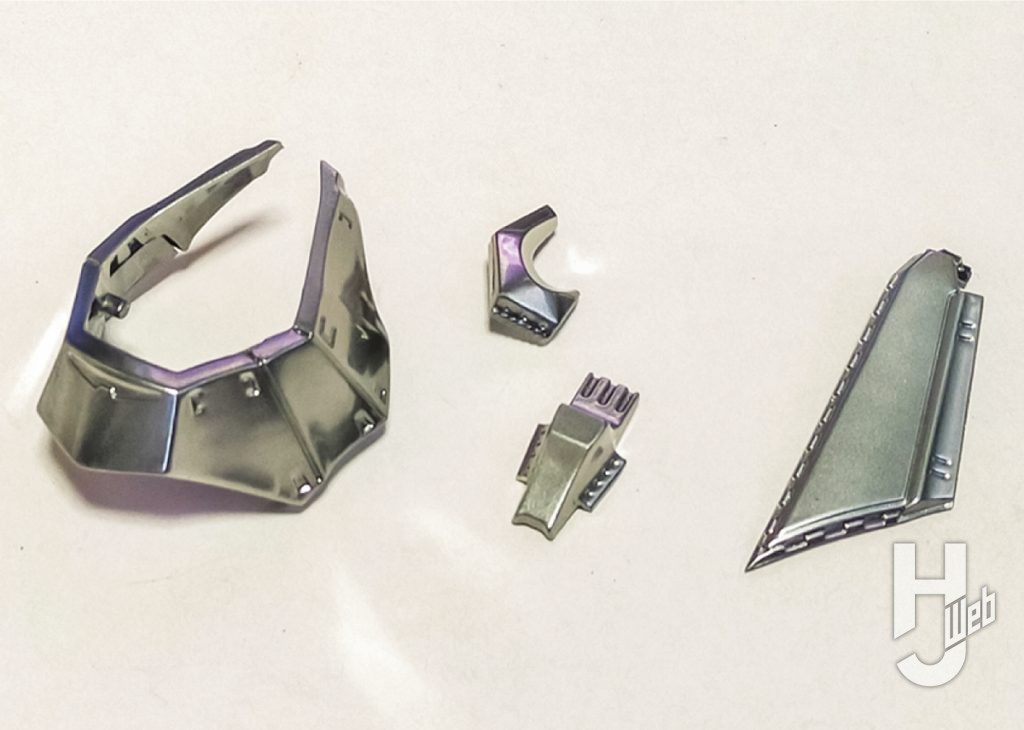

▲ふくらはぎのイレイザーエンジンカバーは他のパールやメタリックとは異なる輝きを加えてみた。使用したのはガイアカラーのメタリックプリズムホログラムで、写真のような効果を与えられる。バイクのマフラーやジェット機のスラスターなどには熱による金属焼けという現象が起こるが、ケタ外れの出力を持つイレイザーエンジンの、ジョーカー星団という架空の世界における一風変わった表現を狙ったもので、ここは個人の好みで好きなアレンジを加えていただきたい箇所だ。脚部はもっとも色数が多いブロックなので、これくらい派手に決めても丁度よいまとまり方をする

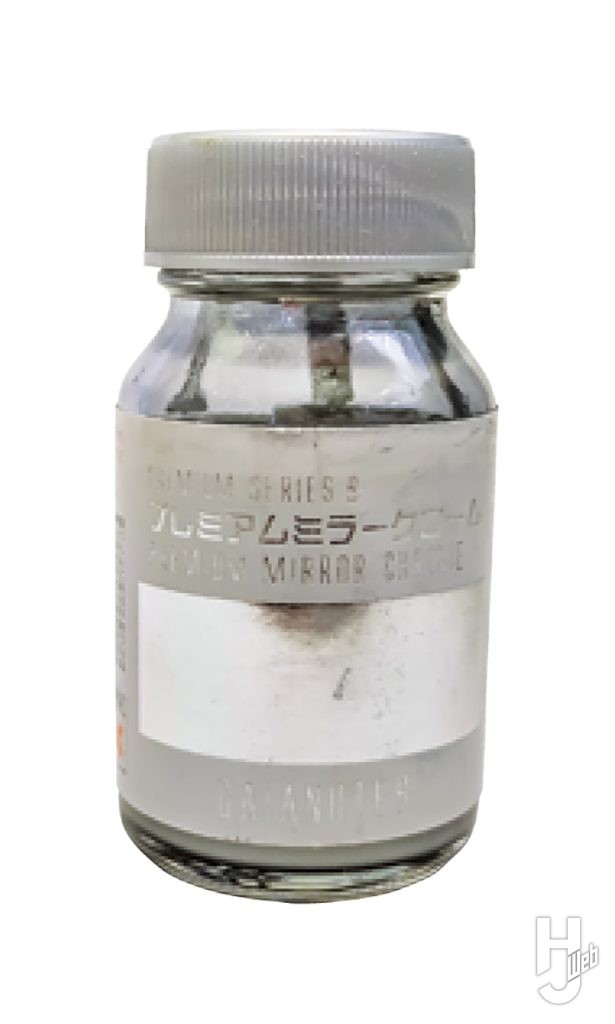

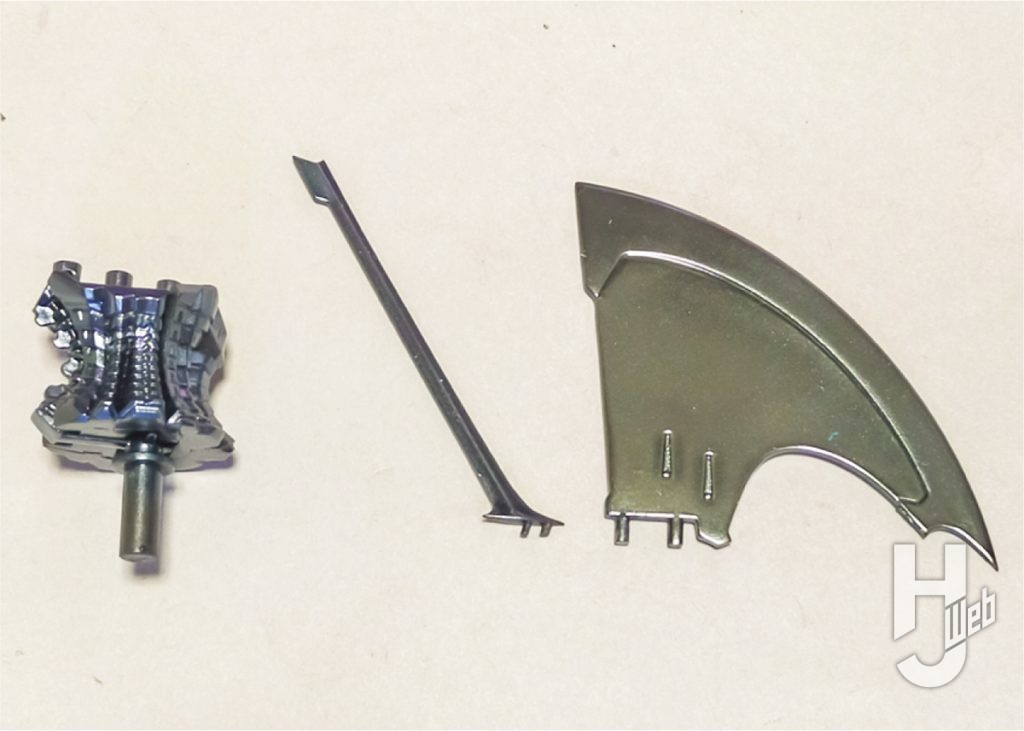

▲腰周辺のアーマーなどのクローム部分は、プレミアムミラークロームを使用した。しかし経験上、塗料本来の反射では若干異なるニュアンスと感じていたので、今回はコンプレッサーの圧力を上げ、少々遠吹きして、反射率を若干下げる形で使用している。個人的なイメージとしては金属粒子系のシルバーよりは、こちらのほうが似合うと感じている

▲腰周辺のアーマーなどのクローム部分は、プレミアムミラークロームを使用した。しかし経験上、塗料本来の反射では若干異なるニュアンスと感じていたので、今回はコンプレッサーの圧力を上げ、少々遠吹きして、反射率を若干下げる形で使用している。個人的なイメージとしては金属粒子系のシルバーよりは、こちらのほうが似合うと感じている

使用塗料:

Mr.カラー スーパークリアーIII UVカット

▲最後にクリアーを全体に数回コートし、全体をカーモデルのようなグロス仕上げにする。今回のクリアーコートはすべてMr.カラーのスーパークリアーIII UVカットを使用している。フル塗装を行ったパーツに対しても紫外線対策は必要だが、乳白色半透明パーツは成型色活かしでのフィニッシュのため、より紫外線による黄変を恐れての対策だ。とはいえIMS L.E.D.ミラージュV3初販時の完成品が自宅にあるが、目でわかるほどのダメージはまったく感じないので、神経質になる必要はないだろう

▲最後につま先の両端にもクローム表現があるので、ここも同様の方法で塗装する。プレミアムミラークロームは、クリアーをオーバーコートするとニュアンスが変わってしまうので、今回はすべての塗装作業の最後に行った

▲最後につま先の両端にもクローム表現があるので、ここも同様の方法で塗装する。プレミアムミラークロームは、クリアーをオーバーコートするとニュアンスが変わってしまうので、今回はすべての塗装作業の最後に行った

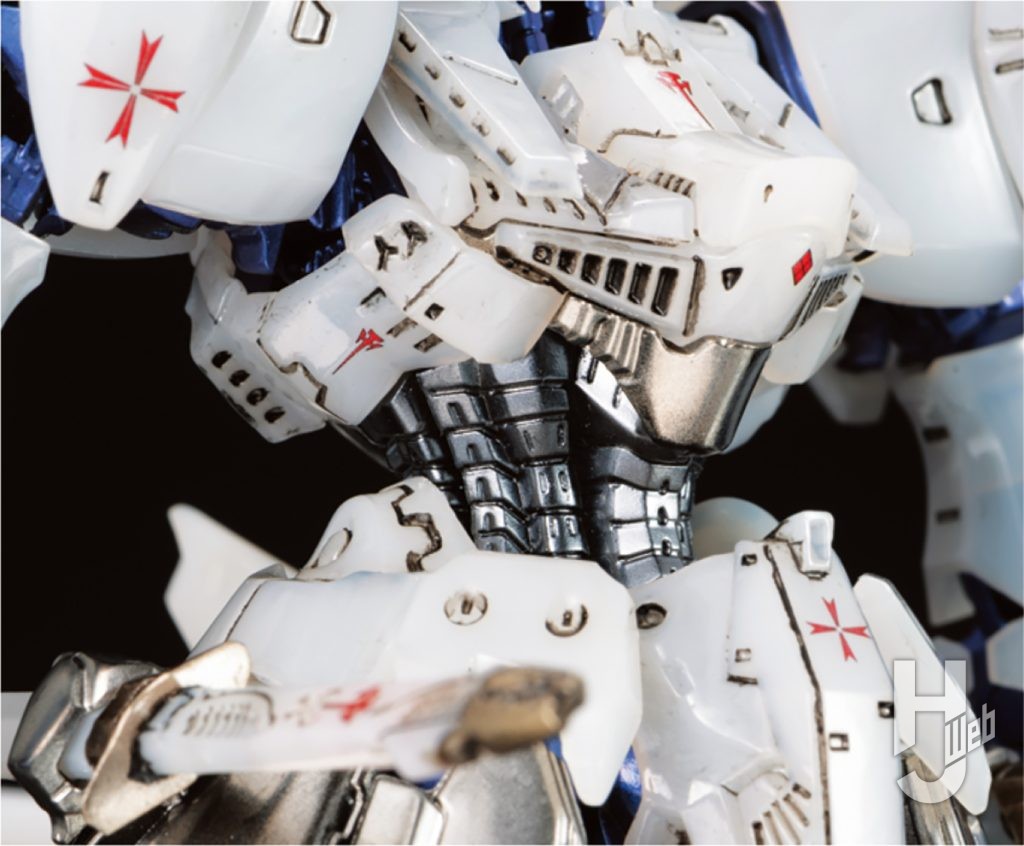

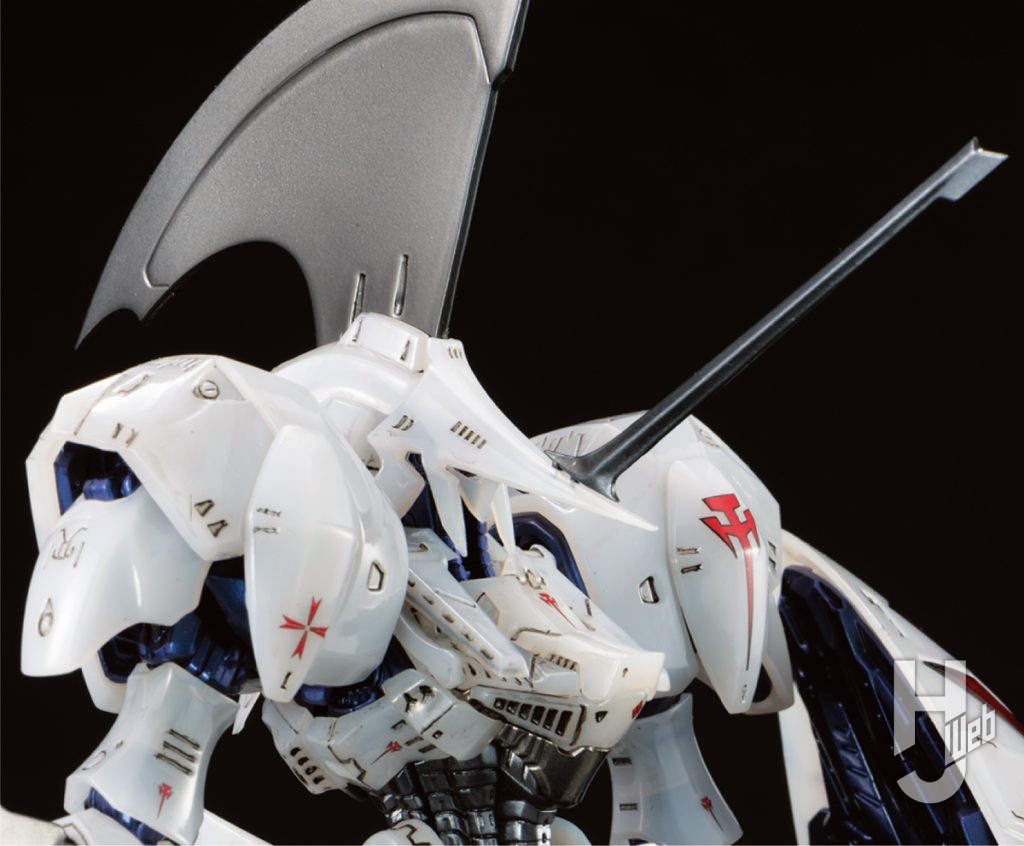

▲1/144スケールながら、半透明化積層装甲の再現や徹底した情報量の詰め込みがなされているのがわかる。さらにこれまでのIMSの経験から、組みやすさへの考慮も行われている

▲1/144スケールながら、半透明化積層装甲の再現や徹底した情報量の詰め込みがなされているのがわかる。さらにこれまでのIMSの経験から、組みやすさへの考慮も行われている

▲ウエストブロックはツヤあり黒の上からムーンストーンパールを吹き、内部フレームとはまた違う色味とした

▲ウエストブロックはツヤあり黒の上からムーンストーンパールを吹き、内部フレームとはまた違う色味とした

▲スネはデカールを曲面に貼る仕様。その後研ぎ出しを行い表面を平滑化させている

▲スネはデカールを曲面に貼る仕様。その後研ぎ出しを行い表面を平滑化させている

▲メタリックプリズムホログラムで塗装したイレイザーエンジン。偏光塗料により青焼け風の不思議な印象となった

▲メタリックプリズムホログラムで塗装したイレイザーエンジン。偏光塗料により青焼け風の不思議な印象となった

月刊ホビージャパン2023年10月号のF.S.S.特集でも2本目のご依頼をいただきました。IMS 1/144シリーズ待望の最新作、軽装仕様です。正式な作例は以前、ため息が出るほど美しい1/72 バーガ・ハリBSコブラを製作されたnishiさんにお任せし、僕は製作上のちょっとしたコツを書いてみたいと思います。

以前、HJメカニクスの連載で1/100 L.E.D.ミラージュV3のHow to記事を書かせていただいたのですが(単行本「たった2日でここまでできる! 週末ホビーライフ」収録)、このタイミングからF.S.S.モデリングに参加する方もいらっしゃると思うので、再びL.E.D.ミラージュV3を取り上げました。

さて、ボークス 1/144 IMSのラインナップはまだ決して多くないのですが、このタイミングでL.E.D.ミラージュV3がシリーズに加わったのはとても嬉しいことです。本シリーズは先行でキット化されているアイテムを、設計的にも形状的にもさらにブラッシュアップしてモデライズされるのが特徴です。本L.E.D.ミラージュV3も御多分に洩れず……いえ予想をはるかに上回る煮詰め方をされており、MHやIMSは敷居が高いと考え、購入と製作を敬遠していたモデラーでも、確実にカッコイイL.E.D.ミラージュV3が組み上げられるよう設計されています。その気概がランナーを見ているだけでヒシヒシと伝わってきて、メーカー側に本気と気遣いを感じ取ることができます。内部フレームも最低限必要な箇所に集中し再現、組みやすさを重視した設計になっています。特筆すべき点は頭部・肩アーマー・上腕などで、1/100では数パーツで構成され、半透明成型色を活かしたフィニッシュを行う際に、合わせ目消しで難儀した部分が一体化パーツとなっていて、シリーズ中でももっともストレスフリーなパーツ構成をしています。とにかくインストラクションどおりに丁寧な作業を積み重ねていけば、確実に最新・最高のL.E.D.ミラージュV3に出逢うことができる本キット。IMS未体験のF.S.S.ファンはマストアイテムです。加えてMHに興味はある方は、このキットからエントリーするには最適なキットといえます。ぜひこの機会に素晴らしきF.S.S.の世界をご体験ください!

ボークス 1/144スケール プラスチックキット“INJECTION ASSEMBLY MORTAR HEADD SERIES”

L.E.D.ミラージュV3 軽装仕様

製作・文/桜井信之

ⓒEDIT ,All rights reserved.