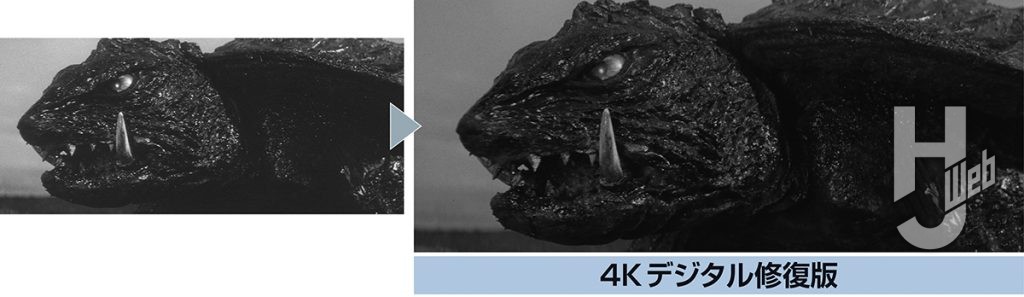

昭和ガメラ3作品4Kデジタル修復版監修スペシャル対談

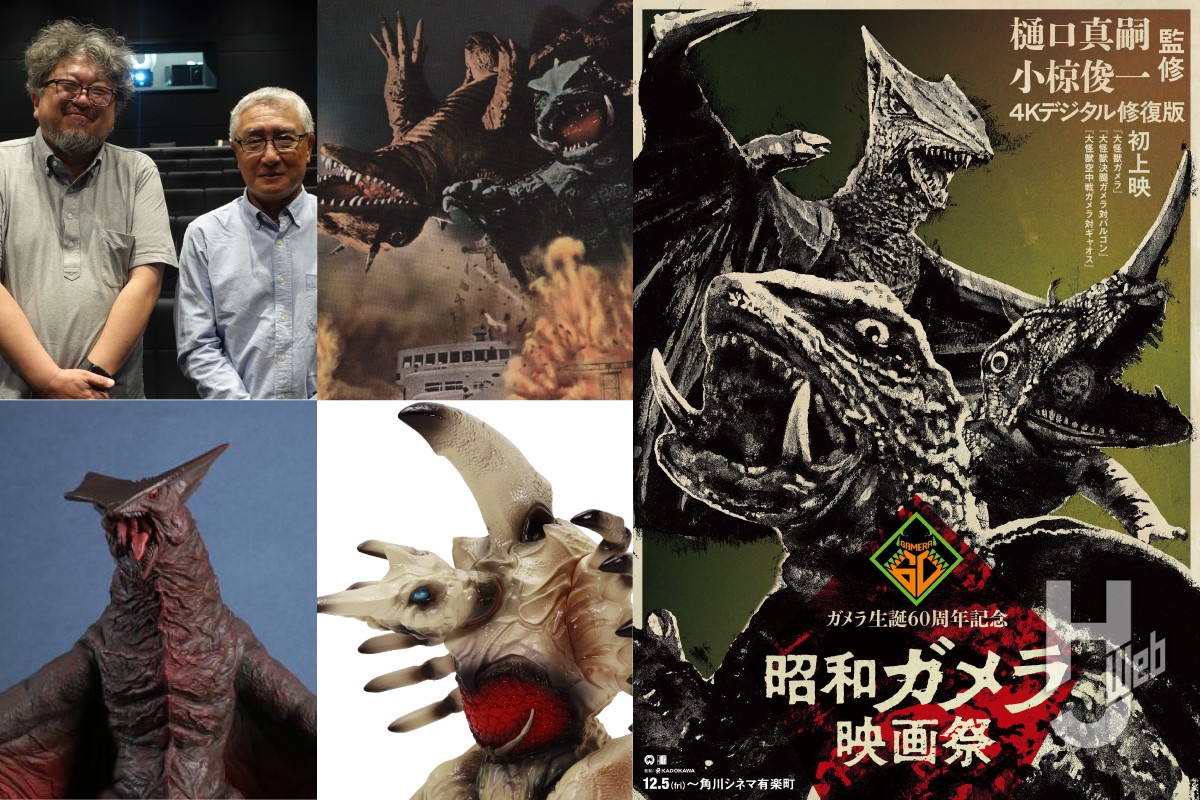

樋口真嗣

SHINJI HIGUCHI

×

小椋俊一

SHUNICHI OGURA

【ガメラ生誕60周年プロジェクト】の本格始動により、2025年12月5日(金)から開催される【昭和ガメラ映画祭】の上映に合わせて、昭和ガメラ初期3作品の4Kデジタル修復版の製作がここに決定! これら3作品の監修作業を担当された、映画監督の樋口真嗣さんと多数の4Kデジタル修復の監修を手掛けられて来た小椋俊一さんのおふたりに、今回の4K化の修復作業の内容や特にご腐心された点、さらに修復された3作品の見どころについて多彩にお話を伺った。

(聞き手・構成/中村哲(特撮ライター)、原稿協力/mayoko)

樋口真嗣(ヒグチシンジ)(左)

1965年、東京都生まれ。『平成ガメラ』3部作(95年~99年)の特技監督を務めこれを自身の出世作として、その後、『ローレライ』(05年)で映画監督デビューを果たす。引き続き『日本沈没』(05年)や『シン・ゴジラ』(05年)等を担当し、最新作はNetflixの製作によるリブート版の『新幹線大爆破』(25年)。

小椋俊一(オグラシュンイチ)(右)

1956年、東京都生まれ。映画フィルムの色味を、監督やカメラマンの意向を汲みながら整える「タイミング」のベテランエンジニアとして、『平成ガメラ』3部作(95年~99年)をはじめとする諸作品を約30年にもわたって担当。現在では、数々の名作映画の4Kデジタル修復の監修作業を手掛けている。

──今回の作業のご依頼を受けた際のご感想からお聞かせください。

樋口 このような4K化の作業は、本来であれば実際にこれらの作品に関わられたスタッフの方が担当されるのが前例でしたが、昭和時代のガメラ映画のスタッフの皆さんは亡くなられていまして。本当に光栄なことではあるんですが、「何で俺が」と思いつつ、イマジカに行ってみたら小椋さんがいらっしゃったので、これはもうおんぶに抱っこ(笑)、といった感じですね。

小椋 これまでの大映作品の4K修復の作業では、担当されたカメラマンの方や関係者の方がいらして、自分はそのお手伝いをしていたんです。その流れでおそらく今回も僕に話が来たんだろうなと思っていました。どなたが監修をされるのかなと思っていたところ、樋口さんが参加されると聞きまして、「あぁ、樋口さんだったら大丈夫。一緒にやれば良いものができる」と思い、今回の作業を引き受けさせていただきました。

──担当されたガメラ映画の初期3作品、それぞれ初めてご覧になったのはいつのことになりますか?

樋口 おそらくテレビでの放送ですね。自分が物心ついた頃には、大映は倒産(※1)していまして、ガメラ映画はけっこうコンスタントな感じでテレビ放送をされていましたから。

(※1)大映は1971年に倒産。労働組合による運営期間を経て、1974年に徳間書店傘下で復活した。

──初期3部作の中では、どの作品が一番お好きですか?

樋口 やっぱり、ギャオスが登場する『大怪獣空中戦 ガメラ対ギャオス』(67年、以下『ガメラ対ギャオス』)ですね。ギャオスの吐く超音波光線で、いろんなものが真っ二つになるのが子供ながらに興奮しました。

──小椋さんはいかがですか?

小椋 小学生の高学年の頃ですかね、リアルタイムでこの3本を観に劇場に行った覚えがあります。3本の中では、樋口さんと同様に『ガメラ対ギャオス』が特に思い出深いんですが、(今回の3本以外では)ガメラの腹部にバイラスが突き刺さりながら回転ジェットをする『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』(68年)も印象に残っています。

──それでは、ここから今回の4K化の修復作業についてお聞きします。

小椋 最初の作業は、作品ごとにこの世の中に1本しか存在しないオリジナルネガの状態のチェックです。そのネガ自体が長年の経年劣化で縮んでしまったり、カビが生えたりして異常がないかどうか。特に第一作の『大怪獣ガメラ』(65年)はモノクロ作品ですから、カラー作品と比べて縮みやカビのあることが非常に多いんですよ。そのうえでスキャンの作業に耐えられるかどうかというのを、ネガを見ながら詳しくチェックするんです。それで、ネガの切れているところがあればその部分を修復して、ネガフィルムのすべてをスキャンしました。スキャンしたデータは、ネガが持っている画の階調の情報を多く得るために、見た目フラットな、いわゆるlogの状態のデータです。この状態だとキズ、パラ、濃度ムラ等が分かりにくいので、仮にある程度の濃度とコントラスト(※2)をつけたデータを修復の部署に回し、画面上の傷やゴミ等を修復しました。この後の段階から自分の関わりがスタートしまして、これらのデータを樋口さんに見ていただける形に仕上げるんですが、この時点で現存するプリントを映写して、作品のトーンや明るさ、色味を確認して、最終的にフィルムの調子に合わせます。やはり公開当時のものとは違いがありますので、そういう部分は自分で咀嚼しまして、続いて「仕込み」の作業に移ります。「仕込み」では、作品製作時の色味や濃度を数値として表記したタイミングデータというデータを元にして、それらをチェックしつつ、「このカットはちょっと暗くしている」とか「明るくしているな」とかの確認、修正を施して、「仕込み」の作業を終了します。樋口さんにはこの段階で仕上がったものを一緒に通しで見てもらい、「やっぱりここは、もう少しこうしたほうがいいね」ということで、さらに手直しを入れながらカラコレ(※3)をやって。それを終えるとスクリーン上でチェックし、最終的にOKを頂きます。主な作業の手順はこのような感じですね。

(※2)コントラスト:映像や画像における、明るい部分と暗い部分の輝度の差を指す。

(※3)カラコレ:カラーコレクションの略称で、映像の色を補正する技術のこと。

──それが全体の作業工程ですね。樋口さんは途中の段階からのご参加なんですね。

樋口 ええ、そうです。まずはこのプリントを作った人たちの意図を再現してもらって、そのうえでどうしようかと。現状の視点で見たときに、これはもう少しこうならないのかなとか、そういうことも含めて見やすくするというか。それから、これらのフィルムに残っている情報を4K化して掘り出すのは、おそらくこれが最後の機会になるでしょうから、「こういうものが画面上に映っていた」というものが、きちんとユーザーの人たちに届くようにするにはどうしたらいいかと。ただ単に画面を明瞭かつシャープにするだけでは、本来持っていたフィルムのトーン等を壊してしまうことになりますから。実はモノクロの映画に関わるのは初めてのことでして、『大怪獣ガメラ』はナイターが多いじゃないですか。昼間に撮って、いわゆるタイミングで夜に仕立て上げていくというやり方をするんですが、カラーだったらもう少し表現の仕方が変わっていまして色で夜にすることが可能なんです。

小椋 ええ、ブルーにしちゃったりしてね。

樋口「これは夜だな」という風に思わせる方法はいくらでもあるんですけれど、モノクロは実はやりようがないというか、もう明るさの調整でしかないんですよ。

小椋 あとはコントラストですね。モノクロは色味がないので、濃度とコントラストで表現していくしかありません。

樋口 特に北海道の灯台の下の海岸のシーンは、たぶん夜なんですけれど、そもそも拠り所になるはずの光源がないので、明るくするための光源のない世界をどういう風に夜に見せるかっていうので、けっこう苦労しましたが、意外と頼りになったのは当時の台本や撮影日報でしたね。

小椋 ええ。それらをKADOKAWAさんからお預かりして、「台本はこうなってるし、こういう撮影をしている」という、詳しい撮影データを見ながらね。

樋口 現在の映画は、おそらくここまで丁寧に記録していないでしょうから。こういうデータを頼りにして推理して作業をする。それらはまさに考古学みたいで、ちょっと楽しかったですね。

小椋 そうですね、面白かったですね。「この時間はこういう時間帯だよね」みたいな。

──追求されたのは、当時のスクリーン上の一番きれいな状態の映像ということですね。

小椋 僕はフィルム出身の人間なので、フィルムの質感を損ねちゃいけないとの大前提があって、そこは非常に気にしたところですね。これはポジフィルムを通していない、ネガからダイレクトスキャンしたデータですので、いくらでもやろうと思えば、粒子にしろ、コントラストにしろ、触れちゃうんですよ。粒子をツルツルにしたり、コントラストを触り過ぎてもビデオっぽくなっちゃうので、絶対にそういう部分を損ねないように注意しました。

樋口 本当に人様の作ったフィルムを、ここまで徹底して研究できる場はそうそうないんで。それゆえ、自分が作ったわけでもないのに、携わった映画みたいな愛着がだんだんと湧いて来まして……。

小椋「どういう撮り方をしているんだ?」みたいな、結構そういう目で見ちゃいますよね。例えば、『大怪獣決闘 ガメラ対バルゴン』(66年、以下『ガメラ対バルゴン』)のヘリが、ニューギニアの部落の広場に着陸するシーンとか。

樋口『ガメラ対ギャオス』で、山の向こうに去っていくガメラを英一少年が追いかけて立ち止まって手を振るカットは、一体、どうやって撮影をしたのか? 当時の合成技術だったら、英一少年の輪郭上にブルーのマスクずれが分かるはずなんですが、ネガ上にも合成をやった痕跡が全然見当たらず。東宝の『キングコング対ゴジラ』(62年)の埋没作戦のカットで、自衛隊員が手前にいて、奥でゴジラが落とし穴に落ちるカットみたいに、これはもしかしたら、縦のストロークを使ってミニチュアセットの中に子供を入れ込むというテクニックではないかと……。本当に各作品ですごいことをやっているのが感じられました。

──ここからは、4K化されたそれぞれの作品の見どころをお聞かせください。まずは1作目の『大怪獣ガメラ』から。

小椋『大怪獣ガメラ』のみモノクロ作品ですが、モノクロであるがゆえに、フィルムで見た時よりもコントラストがキチッと付いて、暗部のディテールもしっかりと出ていますので、画面上の重厚感が増すこととなりました。

樋口 北極の地底で復活を遂げたガメラが「ちどり丸」を襲撃するシーンでは、その船から逃げる人々の姿をアニメーションで描いています。うしおそうじさんの本で読んだ気がするんですが、このアニメーションはうしおさんが設立したピー・プロダクションさんがやっているはずなんですよ。あの黒味で描かれた人間の雰囲気が、テレビの『マグマ大使』(66年)の人間もどきと同じように見えまして。ああいう何気ない合成カットですが、全体的にきちんと丁寧にやられていますね。それから、デビュー直後の平泉(成)さんが本作に出演されているらしいんですが、結局、見つけられませんでした。

──引き続き2作目の『ガメラ対バルゴン』について。

樋口 ヒロインであるカレン役の江波杏子さんにとっては、唯一の怪獣映画の出演作ですが、本当にお芝居がフレッシュ過ぎてすごく良いんですよ。劇中では、本郷(功次郎)さん演じる平田圭介と恋仲を感じさせるようにしなきゃいけないんですが、どう考えても無理があって(笑)。彼女はヘリによるダイヤモンド作戦の失敗で、大阪府知事に問い詰められて、人格を全否定されるみたいな。それはいくら何でもということで、思わず圭介が助け舟を出すという。それから、特にニューギニアの村人たちが塗っているファンデーションが、土みたいな色をしていて。東宝特撮映画での南の島の人たちはちょっと艶気を出すんですが、この作品では「ココアが塗ってあるの?」と思わせるようなマットなんですよ。

小椋 南の島の人たちを、日に焼けたように見せたかったんですかね。僕が注目していただきたいのは、劇中のクライマックスとなる琵琶湖の湖中でバルゴンが絶命するところですね。バルゴンの断末魔の描写として湖面から虹を出す名シーンがありますが、その虹がフィルムの印象よりも非常に見やすいというか、きちんと表現されているのが分かるようになりました。

──自分は個人的に、毒サソリに刺された川尻の傷のシーンが楽しみです。

樋口 サソリに刺されたら、あんな風に異様に腫れ上がるの? みたいな(笑)。登場人物も怪獣に負けじといろいろやり過ぎてて、そういうのも含めて『ガメラ対バルゴン』は楽しいですね。ガメラとバルゴンの怪獣対決よりも、圭介と悪人の小野寺による人間どうしの戦いのほうが激しかったりしますしね(苦笑)。

──3作目の『ガメラ対ギャオス』についても。

樋口『ガメラ対ギャオス』は、後の『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』以降に続くガメラらしいガメラ映画であって。作品を作ってる大映のスタッフの方たちも、「こういう風に撮れば良いんだ」というのがだんだん分かってきているような感じを受けますね。本作では夜間、ギャオスが名古屋に飛来した時に、日光を嫌うギャオス除けのためにナゴヤ球場の照明を点灯するんですが、昼間のように見えなきゃいけないんですが、でも昼間ではないわけですよ。明るくなった夜みたいな。これらのシーンの色の持って行き方がけっこう難しかったですね。

小椋 いろいろ見どころはあるんですが、すごく残酷ですがギャオスが人間を食べてしまうシーンも、フィルムよりもしっかりと重厚感が出ていまして、合わせて非常に見やすくなっていると思います。あと、ガメラに切断されたギャオスの足首が次第に再生してきて、その最中に足首に洞窟内のつららが落ちて、あまりの痛みに思わずギャオスが目をつぶってしまう、一連のシーンにも注目してほしいですね。

──今回の作業を終えられてのご感想を

樋口 やっぱり映画を作るというのは決して楽なことではなくて、自分で作っている時はちょっと言い方が悪いですけれども、けっこう疲れ果てていまして、どこか「早く終わらなければ」みたいな気持ちになってくるんですよ。自分の人生の中でも一番気持ちの余裕がある時に、今回の作業をすることができたのがすごく良かったと思っています。これらのガメラ映画に関わられた先輩たちは、本当に苦労をされて作品を作っておられたことと存じますが、自分にとっては「この当時に、こんなすごいことをやっているんだ!」ということを、60年もの時を経て発見させていただけたのは実に嬉しい限りです。

小椋 今回の4K化の監修作業が無事に終わって、ホッとしているところです。とにかく3作品ともに非常に良い状態に仕上がりましたので、ぜひとも鑑賞されたお客さんの感想を聞いてみたいですね。今回は監修という名目で、樋口さんと一緒に自分の名前をポスターやチラシ等に入れていただけましたが、実に光栄なことだと思いつつ頑張らせていただきました。

樋口 そうそう、言い忘れていましたが、今回は3作品の予告篇も4K化の作業をやりました。たいていの予告篇は、チーフ助監督が担当して完成作品に存在しないカットを使用している例が多いんですが、この3作品では、そのチーフが脚本に疑問を感じて「俺ならこうするのに」みたいなものがあちこちに見受けられまして。ここまで完成作品とはイメージが相違する予告篇を初めて見ました。こちらも機会がありましたら、ぜひとも鑑賞してもらいたいですね。(※4)

(※4)今回4K修復された3作品の4Kデジタル修復版予告編はYouTubeの角川シネマコレクション公式チャンネルで無料配信中。

(https://www.youtube.com/@kad_cinecolle)

──本日は、ありがとうございました。

(2025年9月29日、成城にて収録)

\ディオラマはコチラ/

\この記事が気に入った方はこちらもチェック!!/

60周年プロジェクト

【特報】ガメラ生誕60周年プロジェクトが本格始動!12月5日(金)から「昭和ガメラ映画祭」の開催が決定!「ガメラ」関連グッズも続々登場

【ガメラ生誕60周年プロジェクト】 本格始動! 1965年(昭和40年)11月27日に怪獣映画『大怪獣ガメラ』(大映)は公開され、空前の大ヒット! その後もシリーズが続き昭和には[…]

コモリプロジェクト

『ガメラ2』も手掛けた名脚本家・伊藤和典氏。(自称)弟子の小森陽一がその魅力を語る

皆さん、こんにちは。コモリプロジェクト代表の小森です。これを書いている日はすでに十月だというのに日中は三十度越え、台風が次々にやってきます。先日はクマゼミが高らかに[…]

© KADOKAWA 1965 © KADOKAWA 1966 © KADOKAWA 1967