【第11回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.11.03マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

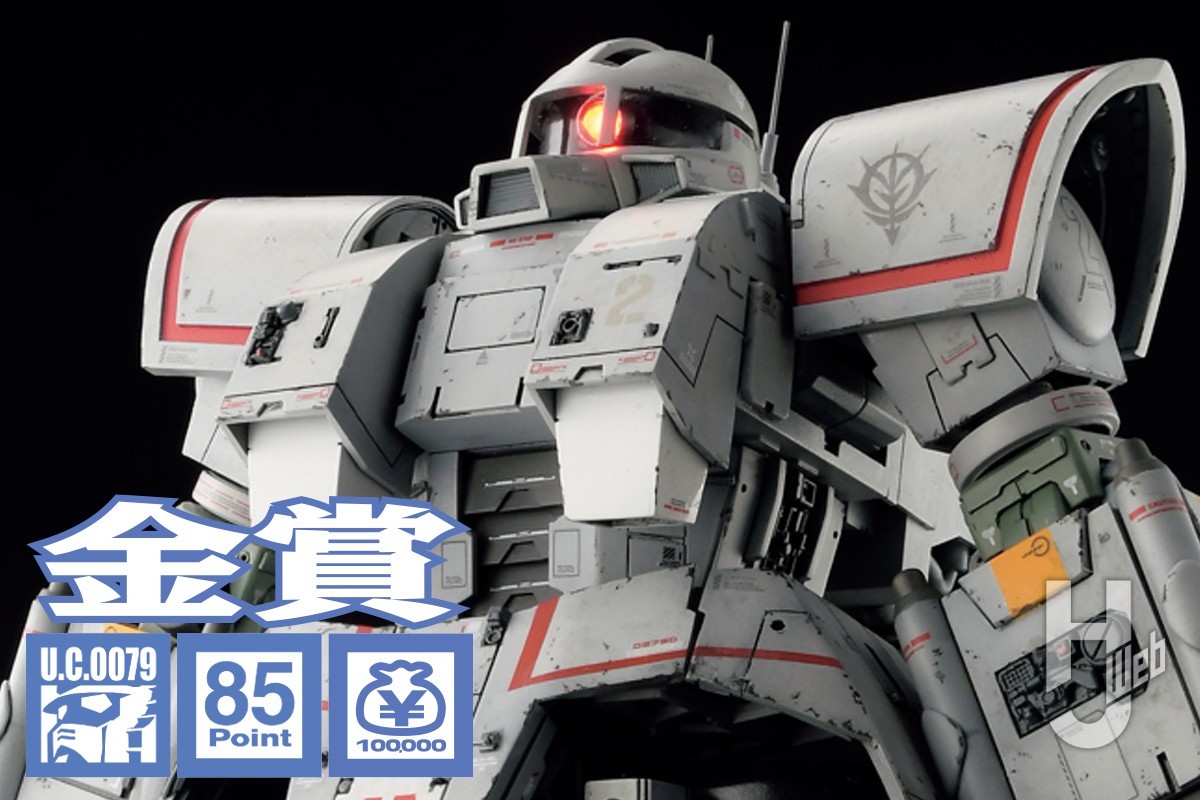

静城市内の高校で若年マルゾンの無力化任務にあたる鷲尾の前に現れた謎のスーツ。それはサトーコーポレーションによって開発された新型パワードスーツ“S.A.T.O.”に身を包んだ猿座だった。坊丸の死の責任が鷲尾にあると責める猿座。やがて混乱のなか、猿座の腕から射出された鋼鉄の杭は突然現れたマルゾンもろとも鷲尾の胸をつらぬくのだった……。

原作/歌田年

イラスト/矢沢俊吾

ZIMデザイン/Niθ

第11回

第30章 キシロン・ガム

「鷲尾さん、素敵な面会者さんですよ!」

入院十日目の午後。看護師の女性がキラキラした目をして、病室の入口からおれにそう声をかけた。素敵だって? 妙齢の女性とかに知り合いはいないはずだが。

どうぞ、と言われて入って来たのは、なんと鈴木だった。

看護師の方が頭一つ高い。彼女は思わぬ有名人の来訪に舞い上がっているといった様子だ。

彼女が申し訳なさそうに出してきた粗末なパイプ椅子に座ると、鈴木はぼそり言った。

「調子はどうだ」

「ああ、お陰様で順調に回復してるよ」

「それはよかった」

「では、どうぞごゆっくり……」

と言って、看護師が名残惜しそうに出ていった。

「内臓逆位と言われたんだって?」

「聞いたのか。でもスーさんもだろ」

と、すかさず返す。

「ああ。人間ドックでバレた」

「バレたって……」

「しかし、なかなか見舞いに来れずに申し訳なかった。〈存対〉の仕事が立て込んでたんでね」

おれは手をひらひらさせた。

「そうだろうね。東京は大変なようだ。──例の〈ハーメルン作戦〉、名前は君が考えたんだろう?」

「まあ……そうだ」

と言って、鈴木は口の端を吊り上げた。

「やっぱりそうだったか。〝笛吹き男〟の話だな。言い得て妙だ。しかしどうやって皆に説明したんだい? 出典元がわからないだろう」

「作戦名がか?」

「もちろん」

「それはな──」

「──もしかして、鈴木鉄人さんですか?」

と、不意に隣の上野がおれたちの会話に割って入った。

「ああ、そうだが……」

と、ぶっきらぼうに鈴木が答えた。

「うわあ、本物だったんだ! サイン、もらえませんか?」

と言うなり、上野はサイドテーブルをゴソゴソやってサインペンを取り出した。

「紙はええと……」

まだゴソゴソやっていた。

「紙なら持っている」

鈴木はカバンから愛用のアイディアノートを取り出すと、白紙のページにさらさらとサインを書き込み、破り取って上野に渡した。

「どうも!」

「え、鈴木鉄人さん?」

窓際の男、大浜も顔を覗かせて鈴木を確認すると、「あのう俺も……」と揉み手をしている。

「あんた方、悪いけど混み入った話がしたいので、ちょっと席を外してくれないか」

鈴木はサインを書いたページを再び破り取って大浜に渡しながら言った。

「了解です!」

「タバコ吸ってきます!」

二人はもらったサインを持ったまま、そそくさと出て行った。もう慣れたものだった。

「──で、何の話だっけ」

と、鈴木は言った。

「ハーメルン」

「ああ。あれはそもそも……処理用の特殊薬品の名前さ。ドイッチュ製なんだ。〝笛吹き男〟のやつは偶然だ」

ドイッチュ──ドイツか。だが本当だろうか。が、おれは聞き流して質問を続けた。

「やはり二子玉川の処理施設って、スーさんの会社でやってるのかい?」

「まあ、そうだ」

鈴木が短い脚を組み、パイプ椅子が軋み音を立てた。

「そうだったか。しかしあの場所はいやな思い出しか無いだろうに、なぜなんだい?」

鈴木は顎を一つ撫でた。

「そりゃ……大動脈の一つである二四六号線を利用する以上、まっすぐ来て川がある場所といったら、あそこしかないだろう」

と、鈴木は答えた。 想像どおりの平凡な返答だった。

「まあ、そうだろうけど……」

「反対方向の濠というわけにはいかない」

「やはりあそこはアンタッチャブルなのか」

「というより、流れがないからな」

愚問だったか。おれは頭を掻いた。

「確かに。──そういえば、ヒトフェロモンの抽出に成功したようだね」

「そうだ。それが今回の作戦の決め手になった。なんでも桝博士の友人のユタ大学の研究者の手柄だそうだ」

おれは大きく頷いた。

「特装機のZIM隊員たちは皆、それを心待ちにしていたよ。なにしろ、これまで自分を囮にするしかなかったんだから」

鈴木は黙って顎を引いた。

「──ところで話は変わるが……その傷はコケてやっちまったもんじゃないんだろう?」

「さすが鋭いね……。実はそうなんだ。タングステンなんとかのマイクロパイルなんとかで刺された」

「刺された? タングステン……カーバイドか。それならニューチタンより密度が高いから貫通できる。──いったい何があった」

おれは弱々しく首を振った。胸の肉が引き攣れた。一つ呻く。

「やられた。相手は誰あろうあの猿座だよ。静城の現場で出くわしたんだ。坊丸が死んだ件の逆恨みで追ってきたらしい」

鈴木は顔を顰めた。

「そうだったか」

「あいつはサトー社の新型パワードスーツを着ていた。しこたま殴られたよ。だが刺したのは……確かに事故だった。急に出てきたマルゾンに対処しようとしたように見えた。──実はつい先週、ここへ謝りに来たよ」

鈴木がさっと顔色を変え、コンセントや抽斗、サイドテーブルの裏を改めた。

「盗聴器は無いようだな……」

「大丈夫だ。一応、おれも確認したよ」

「ゴリがそう言うなら……」

鈴木が椅子に戻った。

「──やつは僕に馘首になった後、大手を振って佐藤の元に戻った。そこでS.A.T.O.の開発に携わり、お前と同様に指導員として警予隊に出向したらしい」

「そうらしいね」

「で、〝パクリスーツ〟の性能はどうだった?」

鈴木がビジネスマンの顔に戻った。

「かなり凄い。あれこそ〝マルゾン抹殺服〟だ」

おれは静城で見たS.A.T.O.の装甲の強固さとパワーアシストの凄さと武装の合理性について詳しく話した。鈴木は度々頷いていた。

「なるほど、それはたいしたもんだ。──だがサトー社は一足遅かったな。〈ハーメルン作戦〉が成功すれば、早晩用無しになる」

「確かに。大勢の隊員があの嫌な〝無力化〟をしないで済む。そもそも日本の警予隊は殺人部隊じゃないはずだ」

「ゴリもすっかりこっちに馴染んだなあ……」

鈴木がボソリと言って、薄く笑った。

おれは訊いた。

「──ところで、東京の大量発生は、『ソイメイト』が原因じゃあないんだろ? どういうことなんだ。〈存対〉では突き止めたのかい?」

「ああ、つい昨日わかったらしい」

「何だったんだ」

ここで鈴木はまた一段、声のトーンを落として言った。

「キシロン・ガムだ。これもジナイダ社だ」

「キシロン?」

「キシリトールのことだ。知ってのとおり、甘味料だが虫歯予防に利くという触れ込みで、こっちの世界でもずいぶん前から流行しているらしい。ところがここ数年、ガムベースにヒト・ラムリス、つまりヒト・クローンの筋繊維を利用していたらしいのさ」

「なんだいそれは。ペットのおやつみたいだな」

「ここでは意外な物が流行るのさ」

鈴木は外国人みたいに肩を竦めて見せた。これも流行りか。

おれは言った。

「なんてこった。ガムなら『ソイメイト』よりもはるかに普及しているだろうね」

「そうなんだ。異常ダピオンを口腔内粘膜から吸収できるから効率がいい。脳に近いしな。一個一個は少量だが、長期的に摂取すればいずれ感染する。だから異常な数の発生になっている。しかもキシロンのお陰で歯が強いときている」

『効率がいい』とは……さすがビジネスマンだ。しかし歯の強いマルゾンは脅威だろう。

鈴木は続けた。

「それと、これはまだ僕の仮説なんだが―──こっちの世界で僕たちは〝内臓逆位〟になるが、本当は彼らの方が内臓逆位と見るべきかもしれない。元の世界では内臓が逆になると、呼吸器系の易感染性を呈する疾患と因果関係があると言われていた。〝原発性線毛運動不全症〟というんだけどな。こちらの世界の人々がエサウ脳症になりやすいのは、我々とは右脳と左脳が逆位になっていることと関係があるのかもしれないぞ」

おれは天井を見上げて、頭の中で鈴木の言葉を反芻した。

「難しくてよくわからないが……」

もしかして鈴木は、こっちの世界があっちの世界の劣化コピーのようなものだとでも言いたいのか。

「まあいい。あくまでも仮説だ」

「そうかい……」

またふと思い、訊いてみる。

「キシロン・ガムは静岡、いや静城ではテスト販売はしなかったのかい?」

「ああ、なにしろガムだからな。いきなり東京府都市圏に投入された。二十代を中心に若年の購買層が多いのと、元からある商品のマイナーチェンジだからだと言われている」

「ということは、『ソイメイト』と並んで全国に行き渡っているな……」

そこでふと思い出した。あの美伶の家に噛み終えたガムが大量に残っていたことを。感染の土壌が充分あったということだが、美伶は大丈夫なのだろうか。

「当然、日本だけじゃない。たぶん大元の統一ウラジューゴは既に大パニックだろう。しかし報道管制で外部には漏れていない。だがウラジューゴもジナイダ社も輸出をしているだろうから、早晩、他の国でもマルゾンが出現するだろう」

「ウラジューゴはどうやって対処しているんだい」

当然、そこが気になる。

「あそこは元々人命が安いからな。見つけ次第、問答無用で〝処理〟しているんだろうさ」

「だが、こちらだって似たようなもんじゃないか」

と、おれは声を潜めて言った。

「そうだ。──しかし実際のところ、人倫なぞ構っちゃいられない」

「それはそうだろうが……実に嫌なもんだよ、〝無力化〟とか〝処理〟というやつは」

おれは繰り返し訴えた。

「そうだな……そもそも僕がゴリを警予隊に送り込んだんだったな。大怪我もさせてしまって、本当に申し訳ない」

鈴木は大きな頭を深く下げた。前にのめるのではないかと思った。

「まあ仕方がないよ。誰かがやらなければならないんだろう。──それにおれは“フィクション”が売れない以上、ここでは能無しだ」

おれは自嘲気味に言った。

「そう卑下するな。ZIMのガワを設計したし、自ら使いこなしているじゃないか」

「お礼を言っておくよ。──それにしてもスーさんの会社の処理施設は世界中の注目の的だろうな」

「まあね」

鈴木はまた肩を竦めた。

「また名声が高まるな。きっと利益もだろう」

「利益か……そう願いたいね。──では、僕はそろそろ」

そう言って、鈴木は立ち上がった。