< [前のページ]

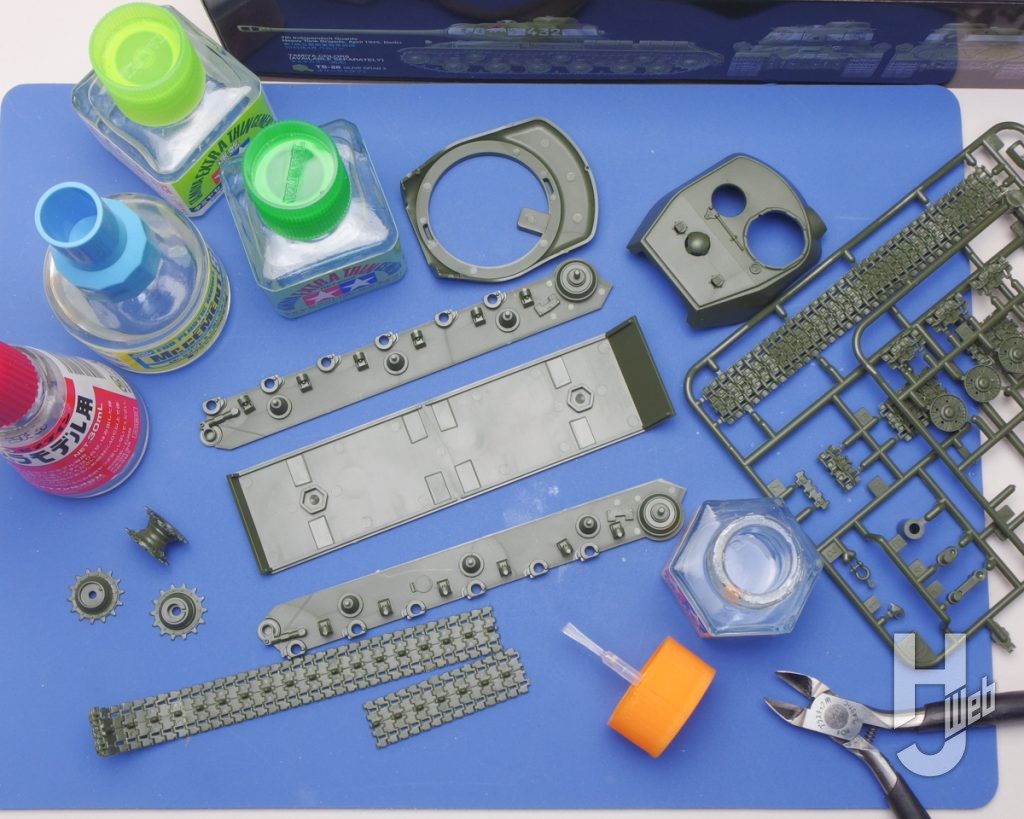

各接着剤での接着実践!

実際に各接着剤を使用して接着の実践! 各タイプの使用方法もマスターしよう

ここからは各プラセメントを実際に使用して、それぞれのタイプの使い方や活かすコツを学びましょう。特徴を知って接着場所に応じてて使い分けすると、製作が進めやすく仕上がりにも貢献します。

①スタンダードタイプ(樹脂入り)

▲ パーツのフチが“接着面”の貼り合わせ。セメントを塗るさいはパーツの内側から外へ動かしハミ出しを避けるように塗っていきます。次にパーツが密着するようにしっかり押さえます。この際位置のズレがないよう確認しつつ微調整もします

▲ 小パーツなどの取り付けでピンに塗る接着。ピンセットで扱うことで取り付けや向きを調整がしやすくなります。取り付けたら乾くまでに向きを整えておきます

▲ スケール系フィギュアなどでよくある接着面にダボがない例。合わせが曖昧で“ベタ付け”なので貼り合わせつつカタチが合うようにズラします。少しの隙間はセメントの樹脂成分が埋めてくれます

▲ ミサイルの小翼をつけるパーツ。接着面が小さくダボも浅めでグラつきやすい箇所の例。凹みに少しだけ塗るため、流し込み用の細いハケを使っています。その後に小翼を接着。傾かないようにピンセットで少しの間押さえておきます

▲ フタに付いたハケだけでなく、このように枝で延長したものを用意しておくと量が減ってもセメントを付けやすく、塗る箇所に合わせてハケを選びやすくなります

▲ フタに付いたハケだけでなく、このように枝で延長したものを用意しておくと量が減ってもセメントを付けやすく、塗る箇所に合わせてハケを選びやすくなります

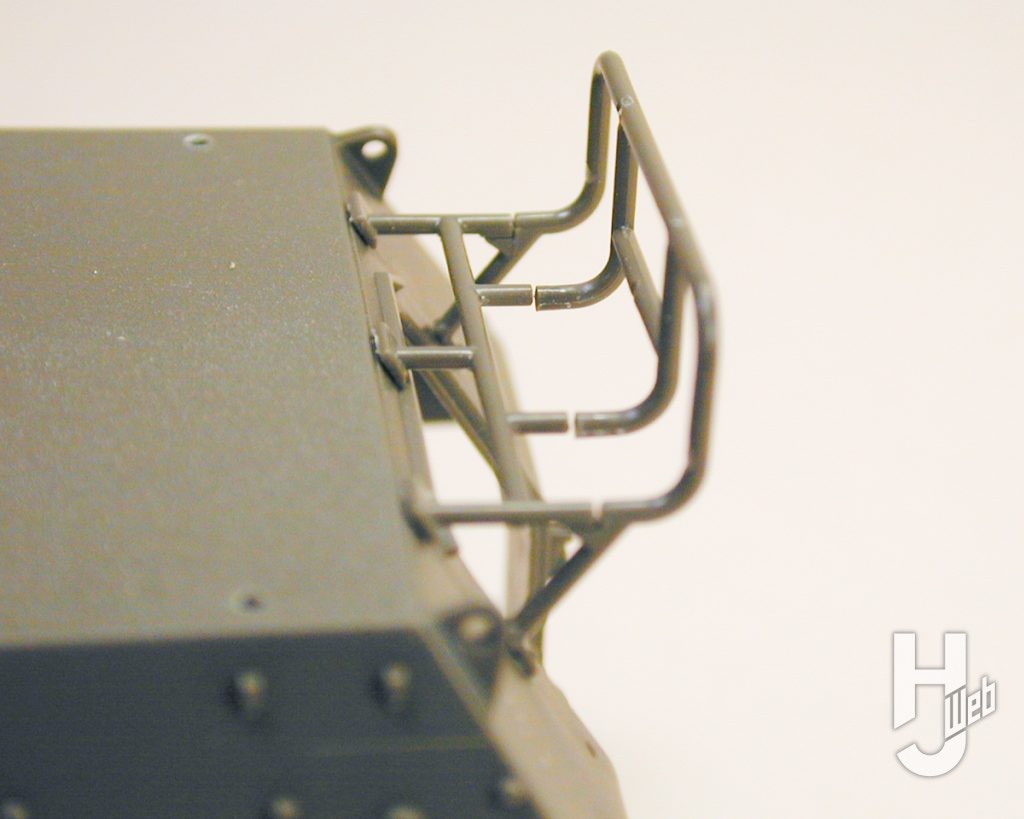

▲ 細い棒を繋ぐような接着箇所。位置がズレないようマスキングテープで押さえておきます。この例は樹脂入りセメントをハミ出すくらいにし、合わせ目を埋めるようにしています

▲ ハミ出したセメントがしっかり固まったらヤスリで整えて仕上げます。合わせ目分からない程に一体化したようになります。プラセメントが固まったところは堅さが周囲に近いので整形がしやすいです。貼り合わせでの合わせ目消しにも使える方法です

▲ ハミ出したセメントがしっかり固まったらヤスリで整えて仕上げます。合わせ目分からない程に一体化したようになります。プラセメントが固まったところは堅さが周囲に近いので整形がしやすいです。貼り合わせでの合わせ目消しにも使える方法です

▲ パーツ面にハミ出したところは、さわるとさらに汚くしてしまいます。乾いてからヤスリなどで整えるようにします

▲ パーツ面にハミ出したところは、さわるとさらに汚くしてしまいます。乾いてからヤスリなどで整えるようにします

▲ 一度貼った箇所を剥がすと、接着面が荒れた状態になります。そのまま貼り直すと密着しづらいので、乾いてからヤスリなどで整えてから貼り直します

▲ 一度貼った箇所を剥がすと、接着面が荒れた状態になります。そのまま貼り直すと密着しづらいので、乾いてからヤスリなどで整えてから貼り直します

②流し込みタイプ

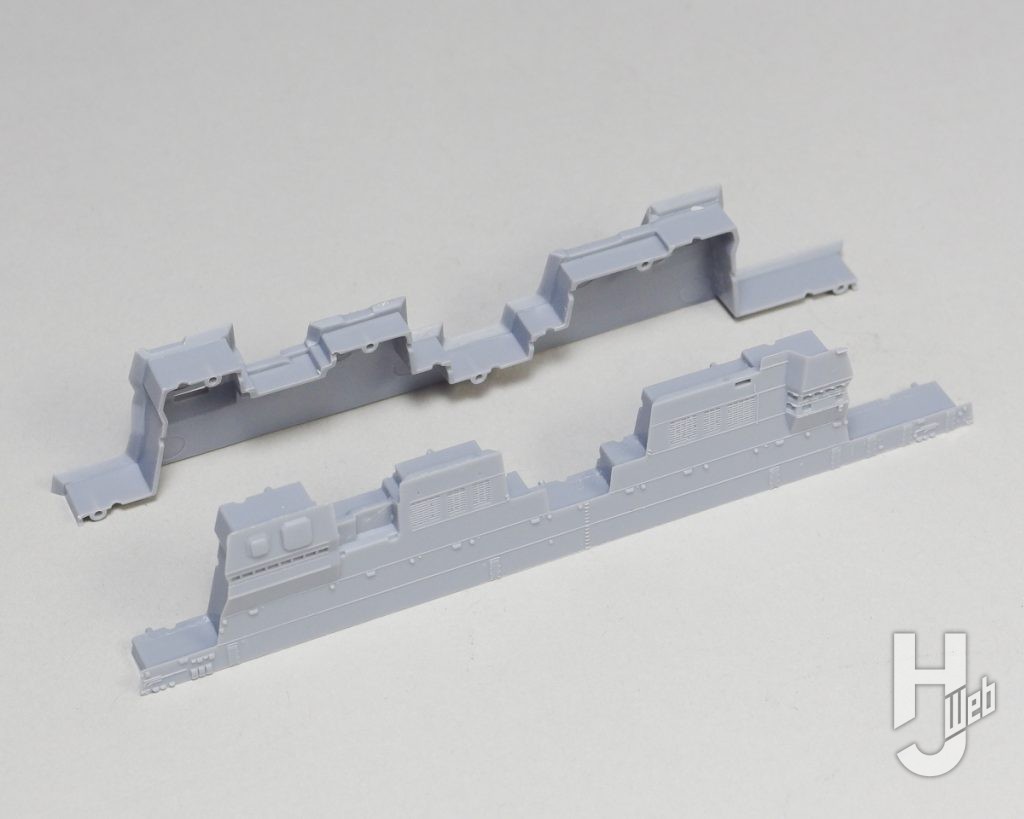

▲ 貼り合わせの接着面が複雑だったり広い場合は、樹脂入りセメントだと塗っている間に乾いていってしまいます。そこで便利なのが流し込みタイプ。先にパーツ同士を合わせておき、合わせ目に浸透するように接着剤を塗っていきます。毛細管現象を利用するわけです。この例はパーツがキチンと合うよう平らな板の上で位置を揃えています

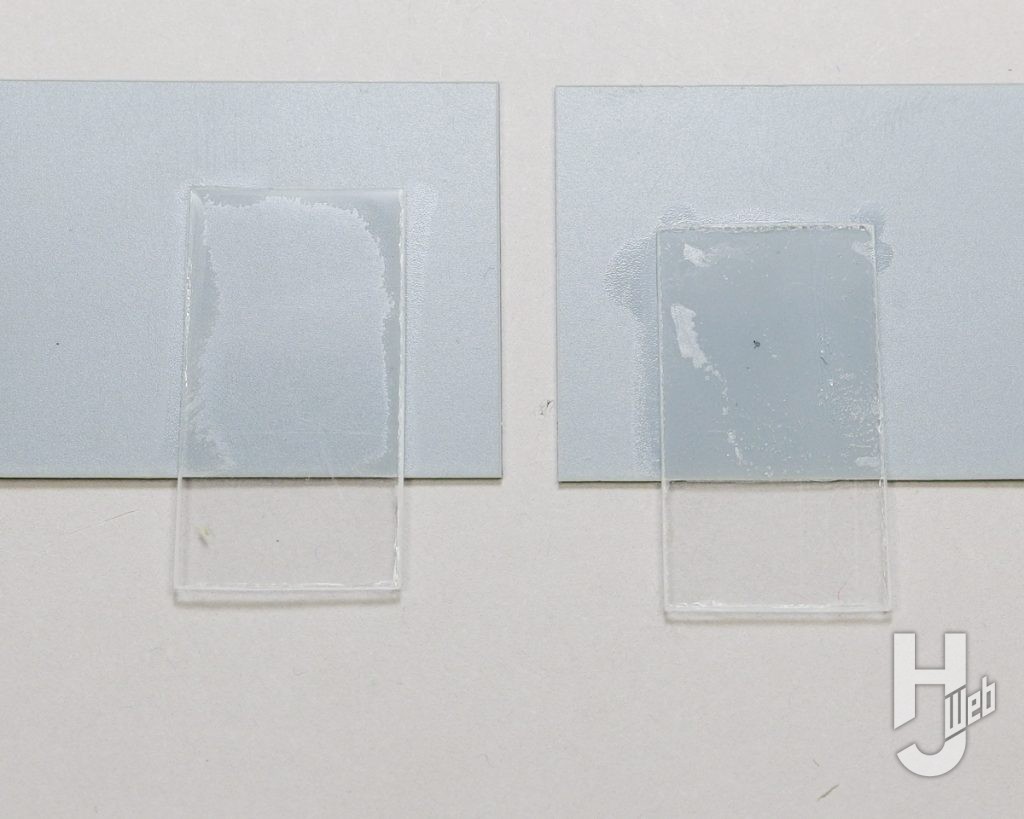

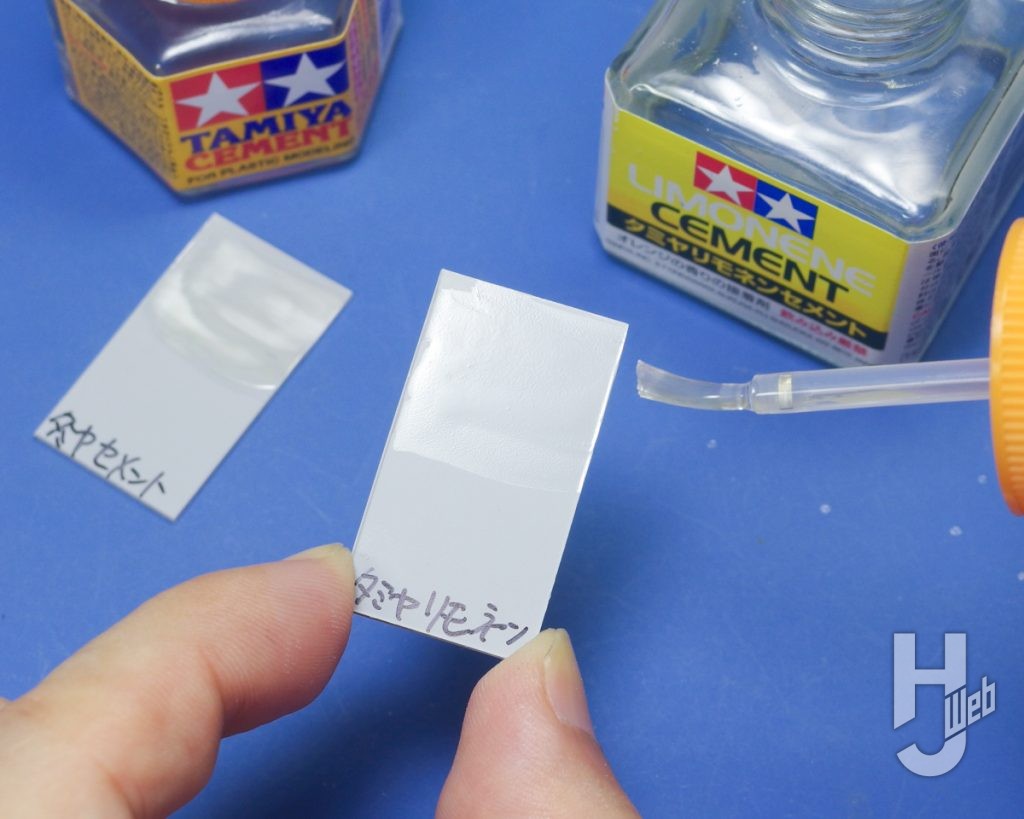

▲ 接着面の奥までしっかり貼り合わせたいところでは、パーツの合わせ目に少し隙間あけて流す方法もあります。2枚目の画像はそのサンプルで、左は透明プラ板を重ねたフチに流しただけ、右は少し浮かせて流し込んで貼ったもの。このように違いが出るので場面に応じて考えてみましょう

▲ こちらは戦闘機の機体全体を貼り合わせる場面。パーツの合わせておき、接着面の隙間からセメントを流して合わせていきます。乾燥まで少し時間があるタイプを使うと合わせ目の閉じ具合を微調整できます

▲ こちらは戦闘機の機体全体を貼り合わせる場面。パーツの合わせておき、接着面の隙間からセメントを流して合わせていきます。乾燥まで少し時間があるタイプを使うと合わせ目の閉じ具合を微調整できます

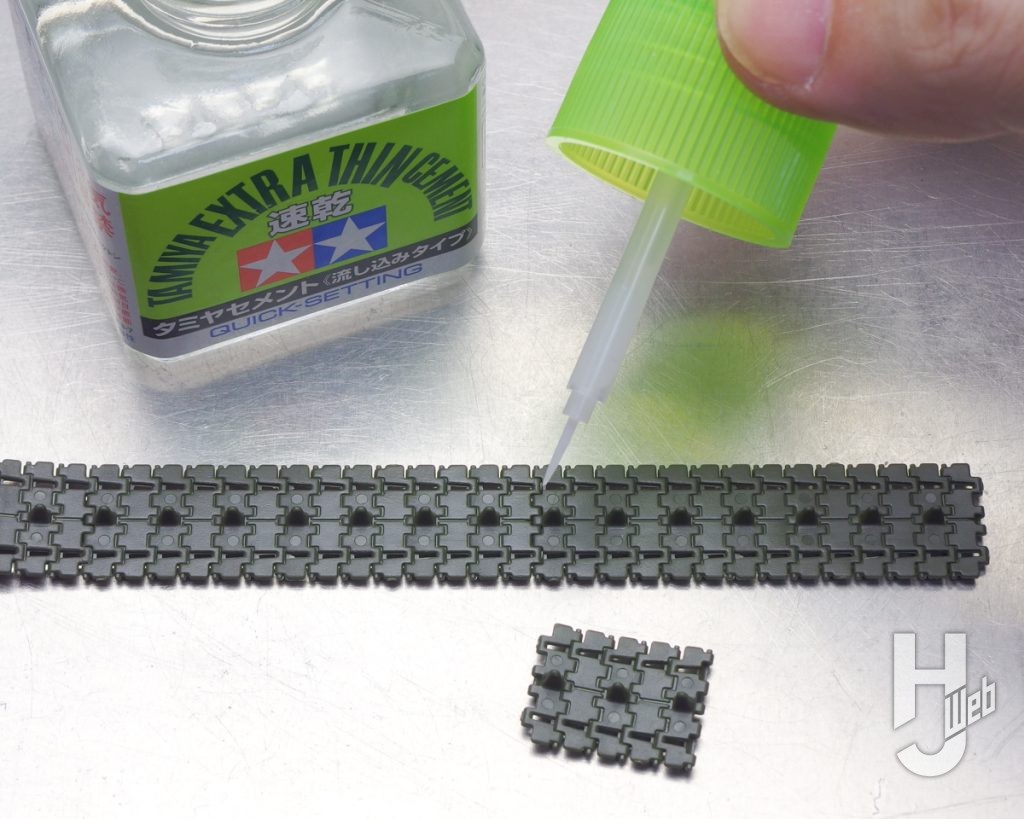

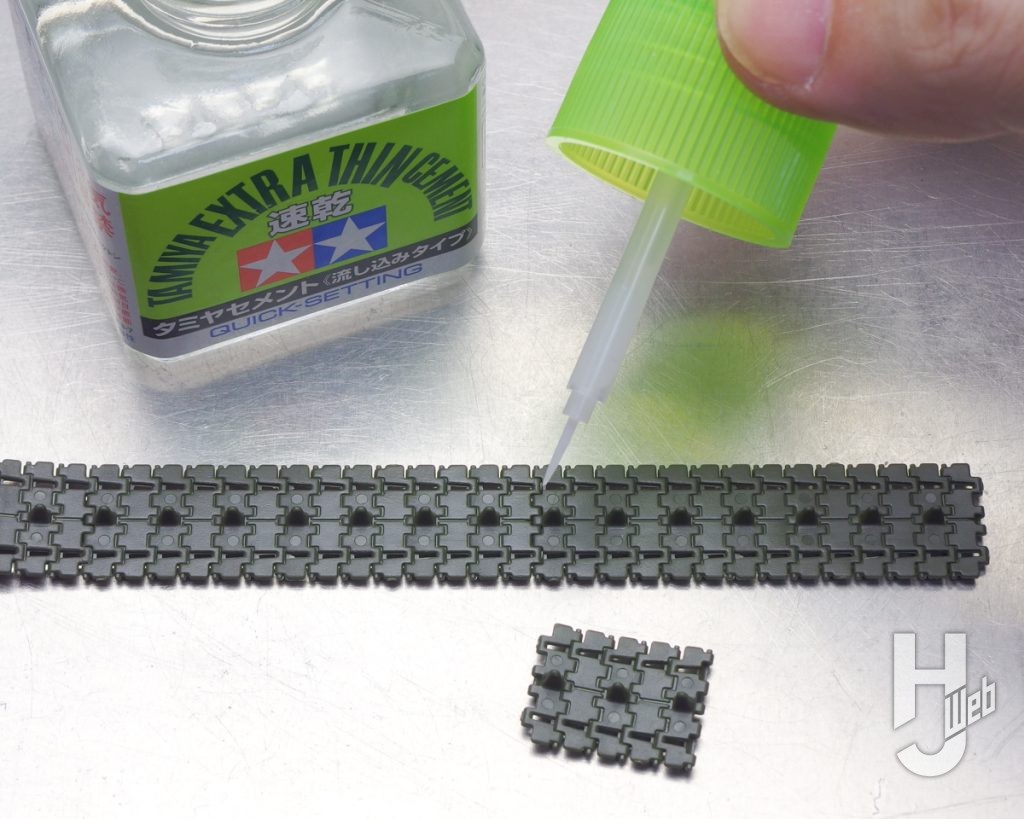

▲ 戦車の履帯で凹凸が噛み合う接着部分。余分に接着剤を付けたくないところも流し込みタイプが向くところです。例は早めに乾くタイプを使って周囲のモールドに流れ込まないようにしています。接着後に角度を調整するところなら乾燥が遅めなタイプを使うなど、状況によって使い分けましょう

▲ 戦車の履帯で凹凸が噛み合う接着部分。余分に接着剤を付けたくないところも流し込みタイプが向くところです。例は早めに乾くタイプを使って周囲のモールドに流れ込まないようにしています。接着後に角度を調整するところなら乾燥が遅めなタイプを使うなど、状況によって使い分けましょう

▲ 流し込みタイプは“乾きのスピード”で使い分けることもあります。この画像は「遅い→速い」順に並べたもの。タミヤセメント(流し込みタイプ)は遅めで、同「速乾」とMr.セメントSPは同等に速いもの。Mr.セメントSはその中間よりも速めとなります

▲ 流し込みタイプは“乾きのスピード”で使い分けることもあります。この画像は「遅い→速い」順に並べたもの。タミヤセメント(流し込みタイプ)は遅めで、同「速乾」とMr.セメントSPは同等に速いもの。Mr.セメントSはその中間よりも速めとなります

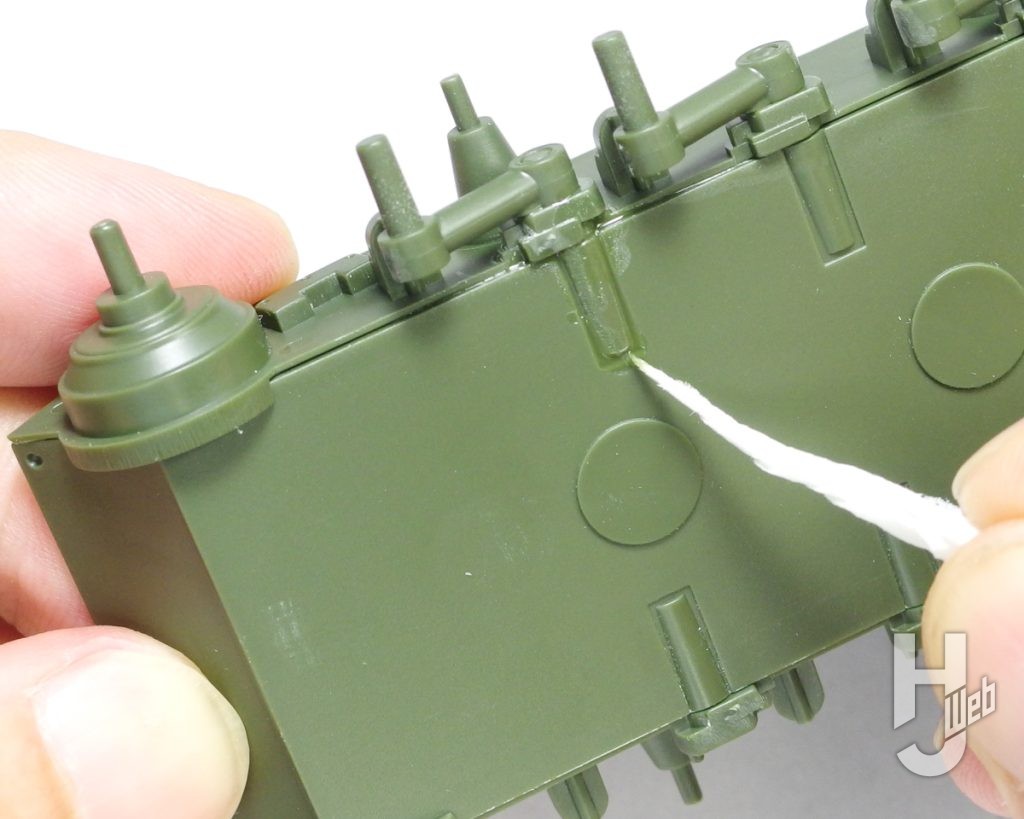

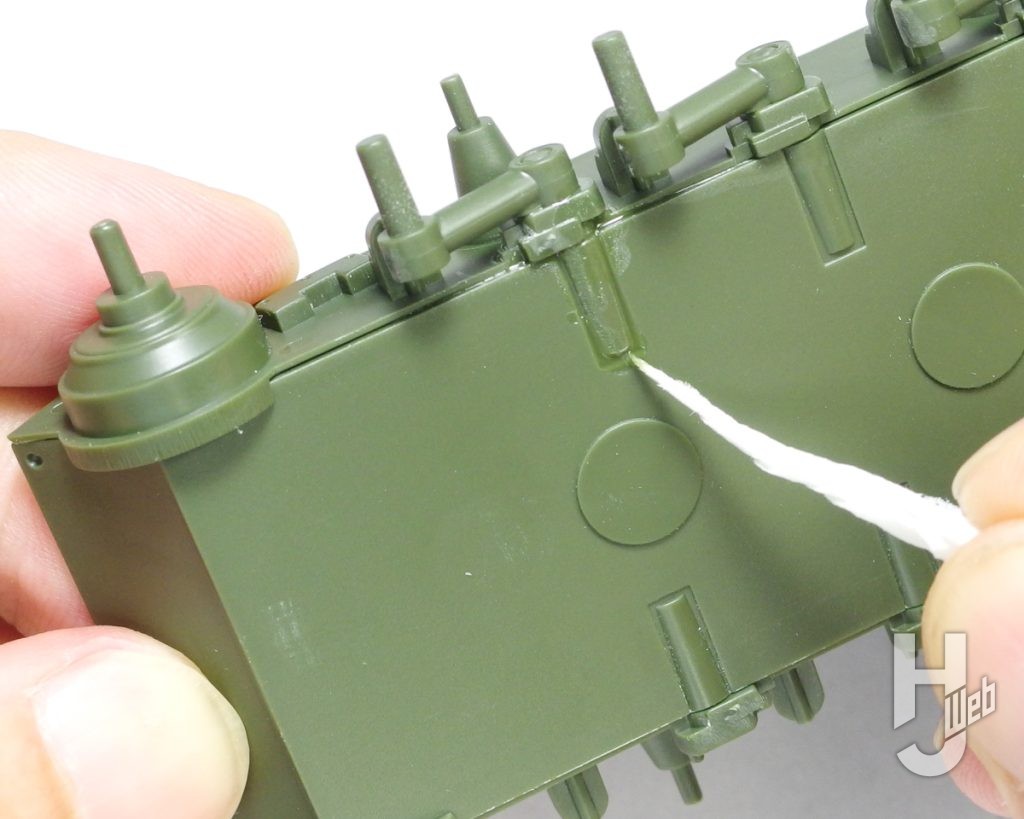

▲ 流し込みタイプを余計なところに垂らしてしまった場合。乾くまで待つしかないですが、凹みに溜まってしまうとモールドが溶けてしまいます。へたに触ると跡がつくので注意! コヨリで吸い取るなどして、あとは乾燥を待つのがよいでしょう

▲ 流し込みタイプを余計なところに垂らしてしまった場合。乾くまで待つしかないですが、凹みに溜まってしまうとモールドが溶けてしまいます。へたに触ると跡がつくので注意! コヨリで吸い取るなどして、あとは乾燥を待つのがよいでしょう

▲ 塗装後の接着はハミ出しが怖いのでプラセメントでは気を使うところ。流し込みの速乾はハミ出し跡になりにくいのでこうした接着にも便利です。とはいえ目立つ箇所ではプラセメントは避けましょう

▲ 塗装後の接着はハミ出しが怖いのでプラセメントでは気を使うところ。流し込みの速乾はハミ出し跡になりにくいのでこうした接着にも便利です。とはいえ目立つ箇所ではプラセメントは避けましょう

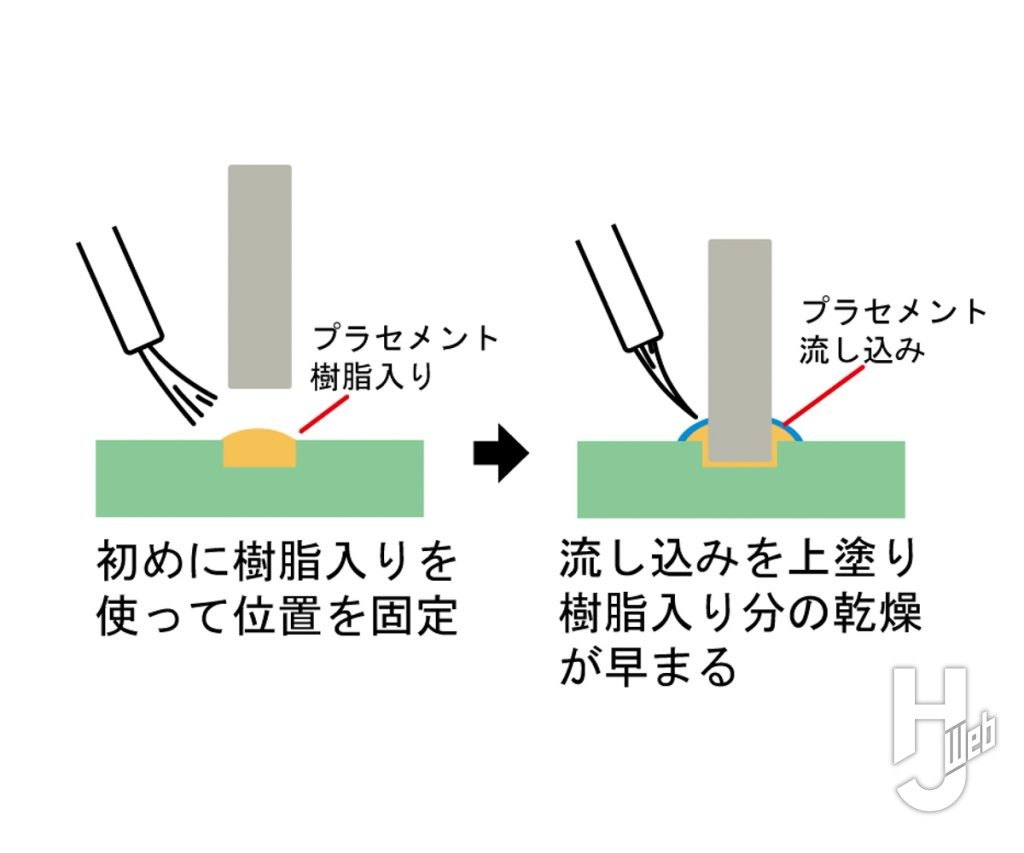

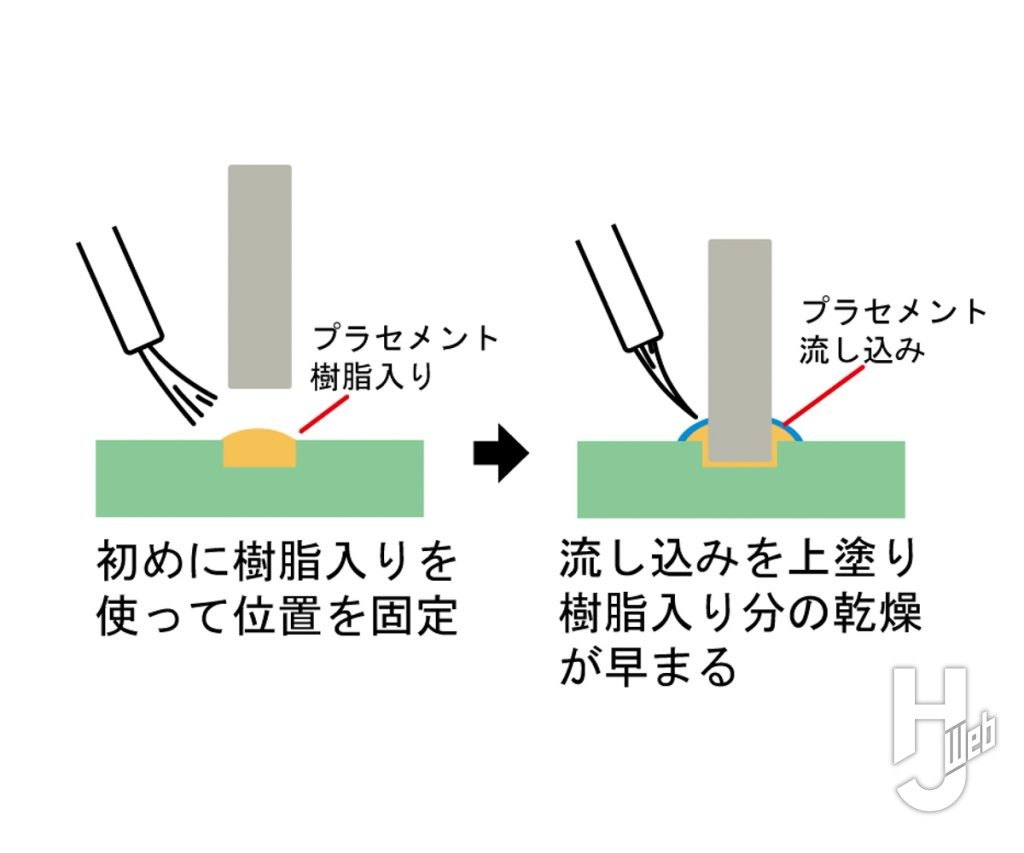

▲ 樹脂入りセメントでの接着部に流し込みの“速乾”タイプを塗りたすことで、乾きを速めることができます。小パーツの固定やハミ出しの処理が進めやすくなります

▲ 樹脂入りセメントでの接着部に流し込みの“速乾”タイプを塗りたすことで、乾きを速めることができます。小パーツの固定やハミ出しの処理が進めやすくなります

③リモネン系、低毒性溶剤タイプ

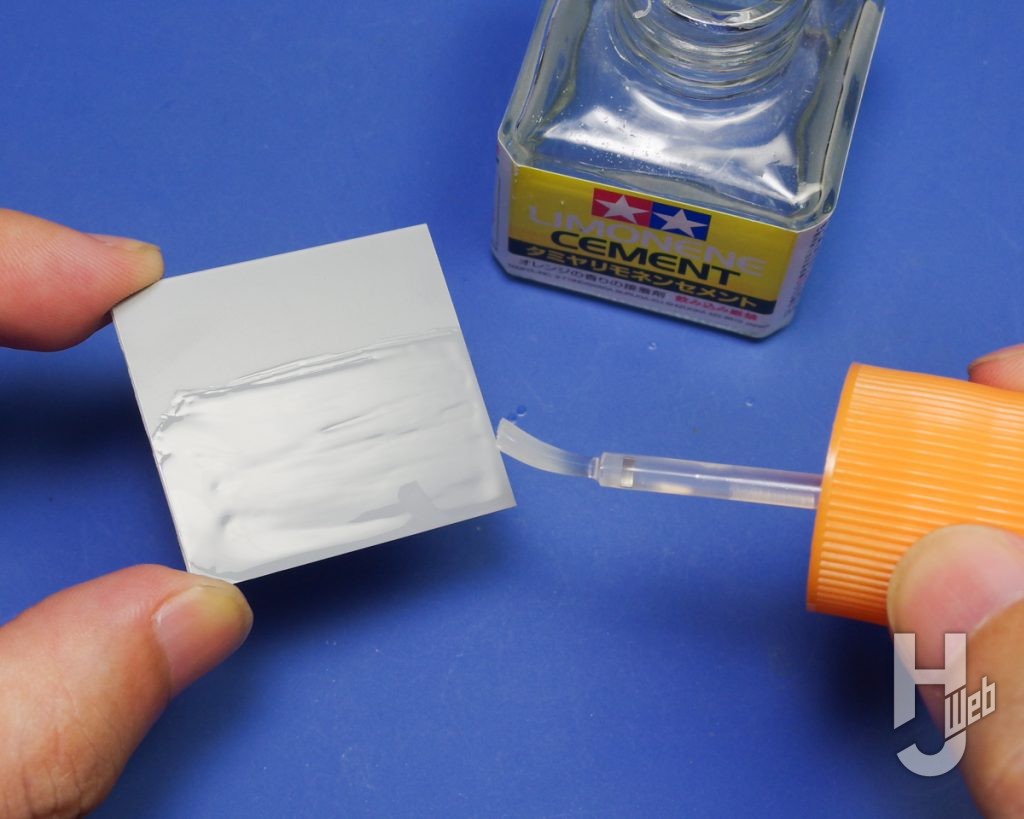

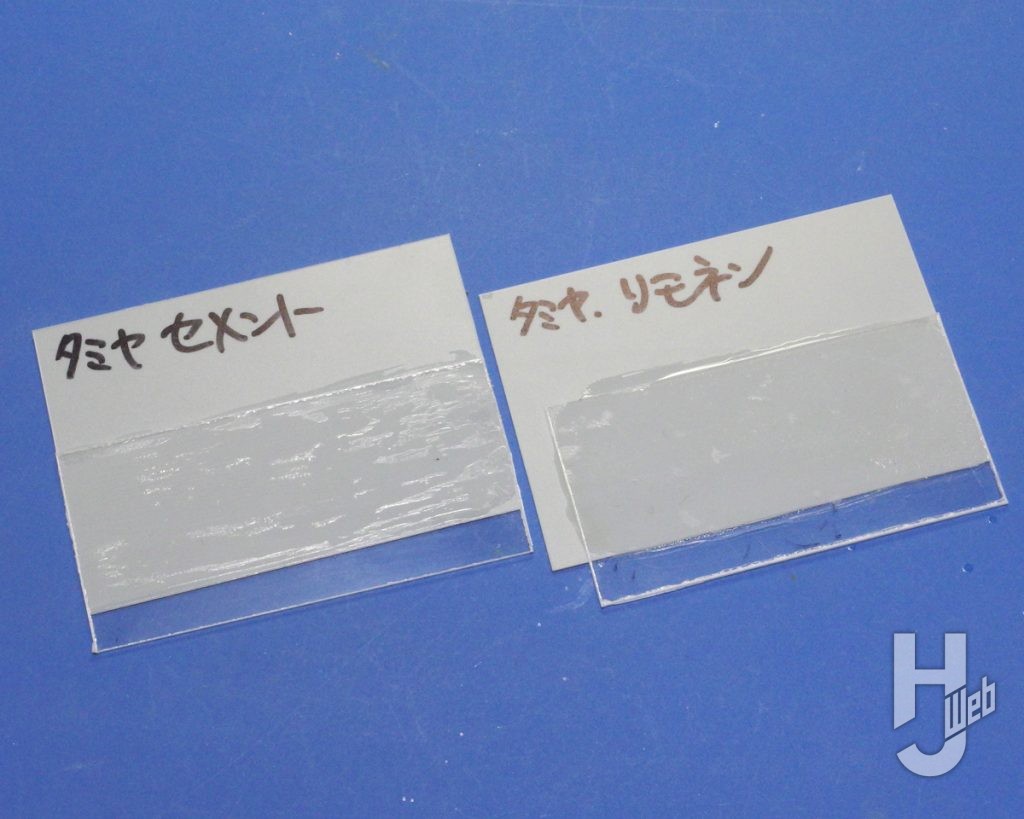

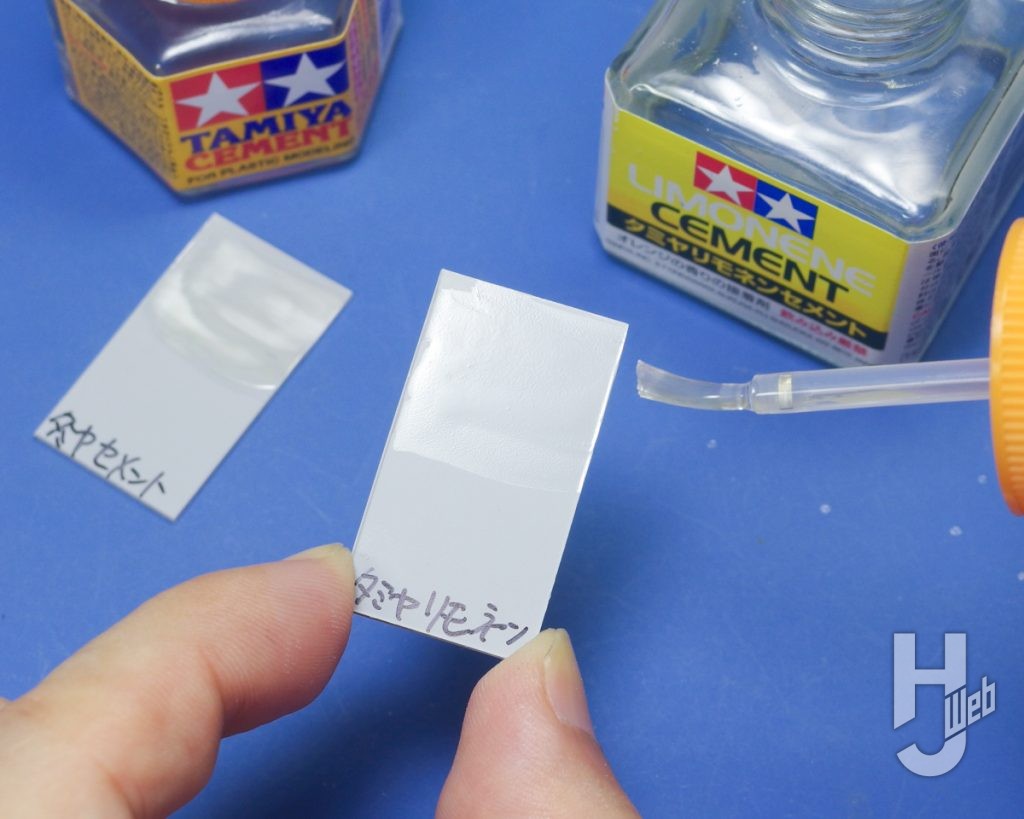

▲ このタイプは臭気が抑えられている他に乾燥時間が長めな傾向ががあります。樹脂入りでは通常のものよりも塗り広げやすく、作業時間も取れます。例は透明プラ板を貼ったもので、その接着面がムラ無く密着しているのがわかります

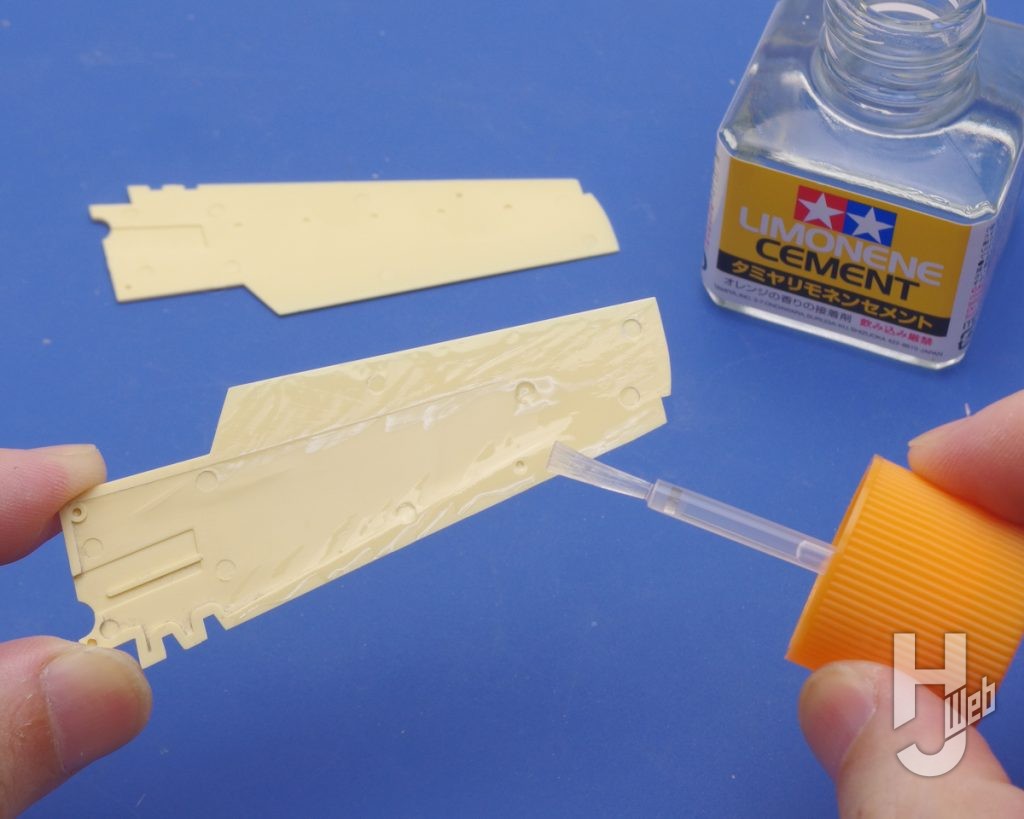

▲ 広い面での接着。途中で乾くことなく塗り広げられます。貼り合わせた初期の接着力はやや弱いので、しっかり押さえておくようにします

▲ リベットなど小パーツを繰り返し貼る場面では、流し込み用を接着面に少し付けて貼るとハミ出しもなくキレイに接着できます。この作業でリモネン系流し込みを使うと皿に出しておいても揮発しないので、作業がしやすくなります。素材によっては溶けにくい場合もあるので事前に確認しておきましょう

▲ リベットなど小パーツを繰り返し貼る場面では、流し込み用を接着面に少し付けて貼るとハミ出しもなくキレイに接着できます。この作業でリモネン系流し込みを使うと皿に出しておいても揮発しないので、作業がしやすくなります。素材によっては溶けにくい場合もあるので事前に確認しておきましょう

▲ リモネン系プラセメントは塗装面を溶かさないので、塗膜越しの接着はできません。写真はサーフェイサー(下地塗装)の面に塗ったもので、塗膜が溶けていない状態です

▲ リモネン系プラセメントは塗装面を溶かさないので、塗膜越しの接着はできません。写真はサーフェイサー(下地塗装)の面に塗ったもので、塗膜が溶けていない状態です

④ABSへの接着が可能なタイプ

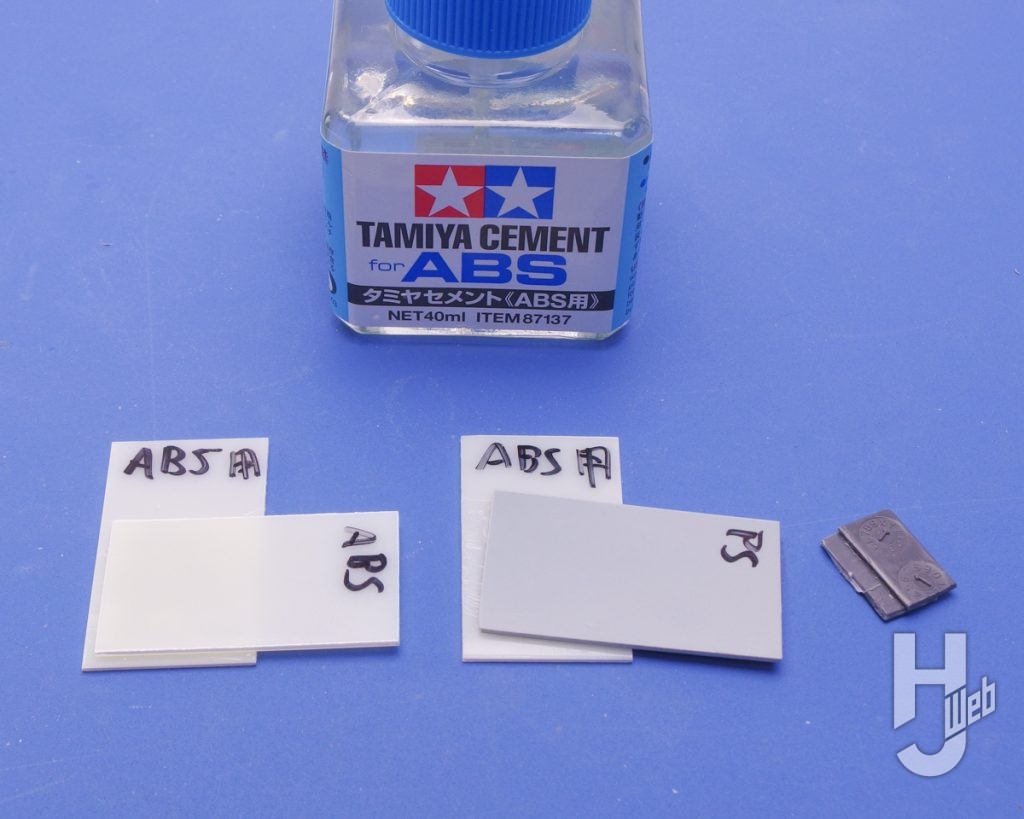

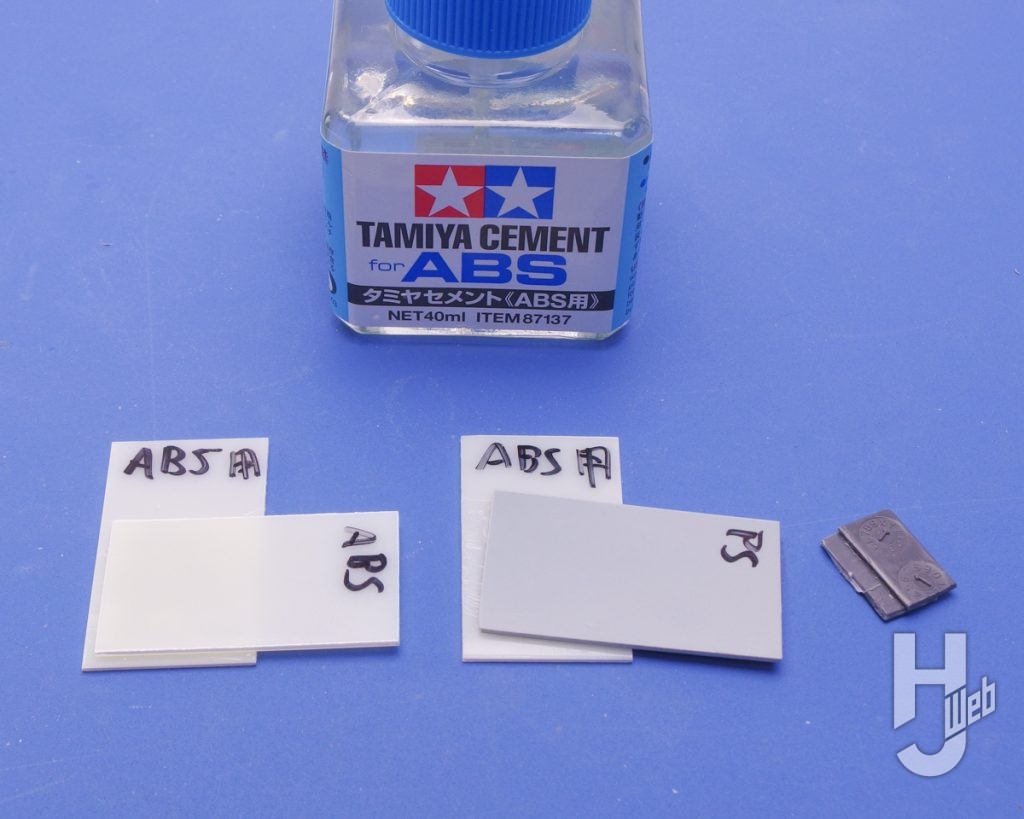

▲ タミヤセメントABS用で素材の接着テストをしてみました。市販のABS板+ABS板はしっかりと接着。ABS板+プラ板はそれほど強固ではなく、ズラしたり剥がせるくらい。左はキャラクターモデルのランナータグ(ABS)を重ねたもの。これもしっかり接着されました

▲ タミヤセメントABS用で素材の接着テストをしてみました。市販のABS板+ABS板はしっかりと接着。ABS板+プラ板はそれほど強固ではなく、ズラしたり剥がせるくらい。左はキャラクターモデルのランナータグ(ABS)を重ねたもの。これもしっかり接着されました

▲ 試しにプラセメント(樹脂入り、スチロール用)でABS+ABS、ABS+プラ板を接着してみました。どちらも溶けはしますがしっかり固定されず、剥がせる状態となりました

▲ 試しにプラセメント(樹脂入り、スチロール用)でABS+ABS、ABS+プラ板を接着してみました。どちらも溶けはしますがしっかり固定されず、剥がせる状態となりました

▲ ABSパーツに対応した接着剤にも樹脂入り、流し込みがあります。その接着手順は共に紹介したそれぞれの方法に準じます

今回のまとめ

プラセメントの種類と特性について理解できましたでしょうか。また、それぞれの使い方、接着箇所に応じた対処が意外にあるのが分かってもらえたでしょうか。仕上がりよく作るのであれば“樹脂入り”“流し込み”の両方を用意するのがオススメです。確実な接着、周囲をよごさないことに配慮しつつ、使い方を工夫していきましょう。最後に使う際に心がけること。

・引火性があるので火気厳禁

・換気をすること

・フタを開けっぱなしにしないこと

・ビンを倒れにくくしておくこと

これらに注意して安全に使ってください。

記事中の模型用語をピックアップ簡単解説!

■プラセメント

プラスチック(スチロール樹脂)など接着する溶剤型接着剤。塗布後に溶剤分が揮発して硬化、接着される。

■リモネン

オレンジなど柑橘系由来の成分。これが用いられたプラセメントでは柑橘系の臭いがする。

■ABS

プラモデルでは丈夫さ、折れにくさが求められるパーツに用いられる樹脂素材。光沢が美しくカーモデルのボディパーツに使われることも。

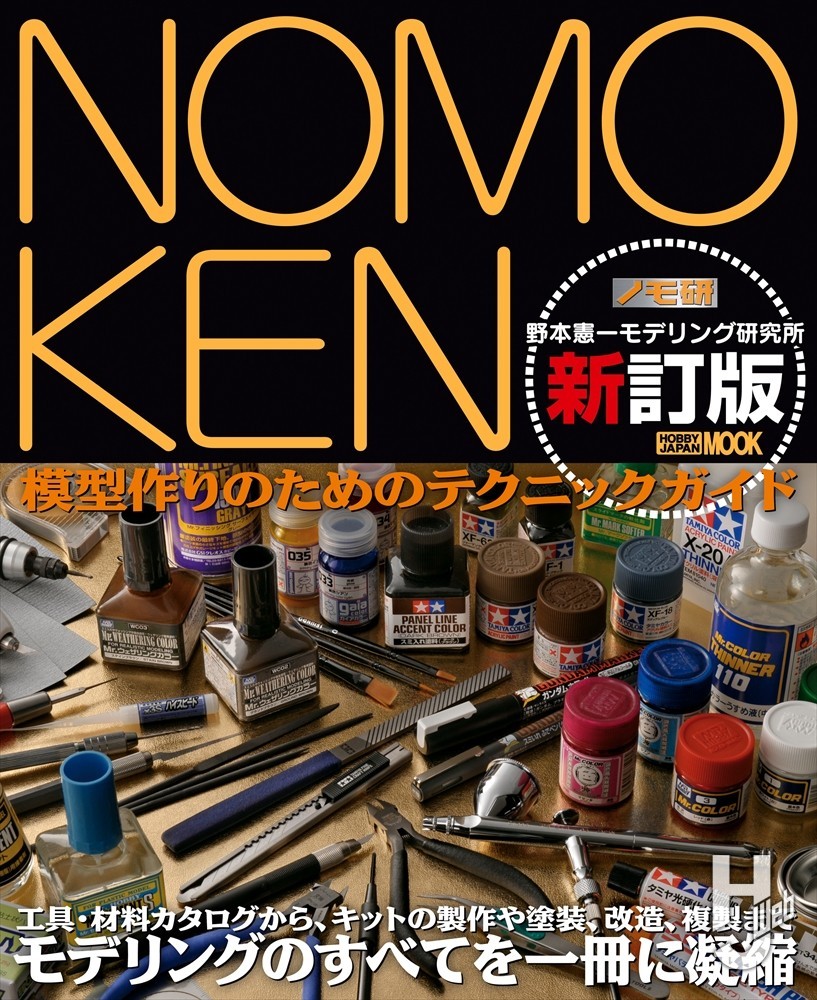

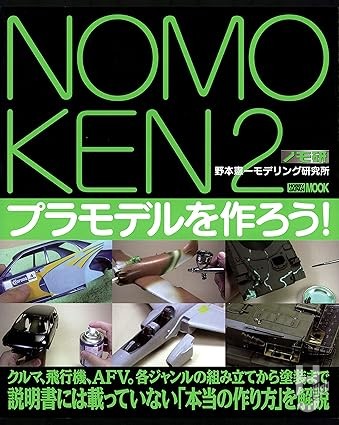

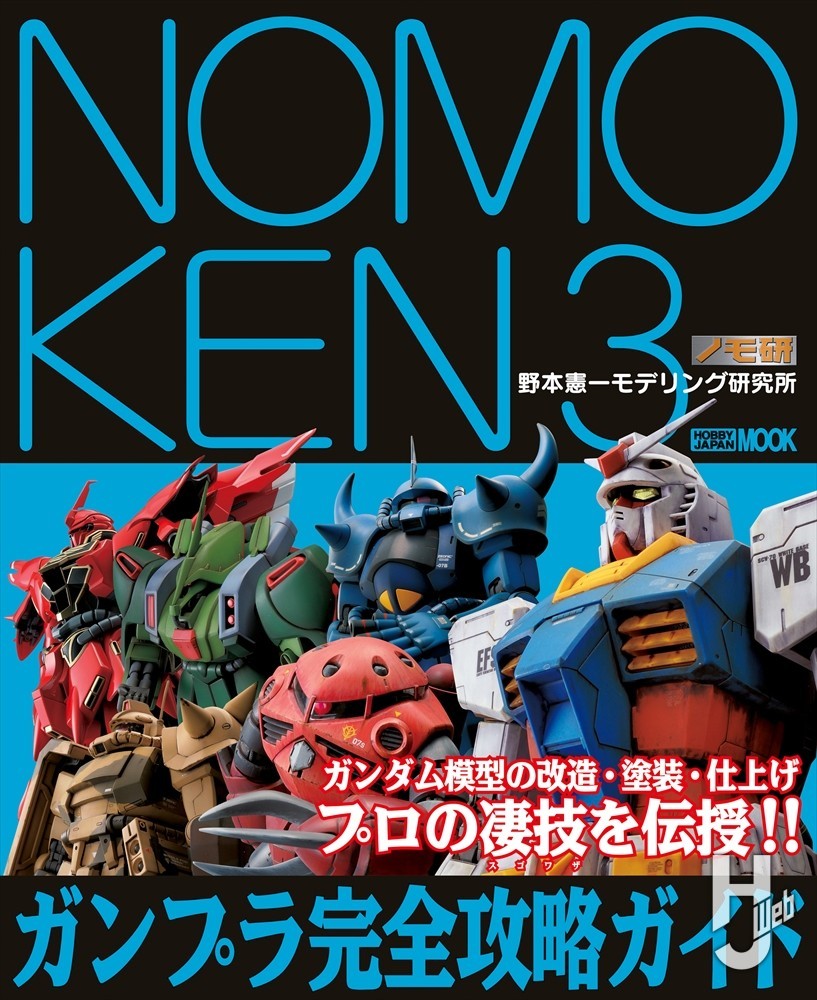

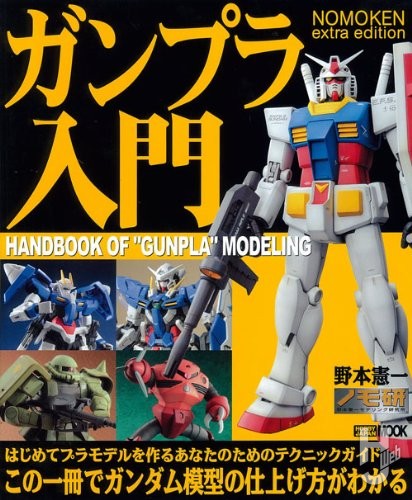

「ノモケン」こと野本憲一著書好評発売中

当連載の著者「ノモケン」こと野本憲一のベストセラー「NOMOKEN」シリーズが絶賛発売中。連載をご覧になって、更にステップアップしたい方はこちらの書籍もぜひご覧ください。

解説・文/野本憲一

多くのユーザーから愛される模型製作ガイド「NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所」の著者・プロモデラー。当連載『いまさら聞けないプラモデルの基礎』では、令和最新版“プラモデル製作の基礎”を解説します。現在では数多くの選択肢があるプラモデル製作の道具やテクニック。「名前は知っているけどどんなものなんだろう?」「いまさら聞くのもなぁ…」と思うものもあるはず。そんな“ギモン”を改めて学んでみましょう。

▼ 関連記事はこちら

ⓒ1982 BIGWEST

ⓒサンライズ