【第10回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.10.27マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

赤パーカーの息子がいるであろうテニスコートの方を向いた。カメラをズームする。

緑の網フェンスの向こうに出間のZIMの姿があった。

テニスネットでテニス部のマルゾン数体をまとめてがんじがらめにし、その頭に片端から警察短刀を突き立てていた。後頭部から刺すという原則を無視し、構わず顔面にブレードを叩き込んでいた。

おれは出間との回線を開いた。

〔ニーニー、こちらニーヒト。マルゾンへの刺突は後頭部からのはずだ。送れ〕

〔こちらニーニー。効率的にやっているだけだ。時間が無い。送れ〕

おれはディスプレイの時計を見た。次いでバッテリーインジケーターを確認。残量が五〇パーセントになっている。確かに出間の言う通りではある。

おれは正門の方を振り返り、自らの血で染め直された赤パーカーを一瞥すると、ヘルメットの中で弱々しく頭を振った。

〔そうか……〕と呟き、付け足した。〔走るマルゾンを確認。要警戒……まるで最近のゾンビ映画だ……。送れ〕

しばしの間。

〔ゾンビ映画とは何だ。送れ〕

しまった。もう慣れたつもりだったが、うっかりしていた。こちらの人間は〝ゾンビ〟を知らなかった。

〔ゾンビのことは忘れてくれ。終わり〕

その後もおれたちはバッテリー残量ギリギリまで、校庭に蠢く高校生マルゾンたちを粛々と無力化していった。

バッテリー交換を終えると、出間はさっさと独りで校舎内へ入っていった。

屋内にはさらに多数のマルゾンがいるはずだ。入り組んでおり死角も多い。独りでは危険なはずなのだが、自信があるのだろう。

ひとまず好きにさせておく。早めに合流すればいい。

おれは第一校舎横のクラブ部室のあるプレハブ棟をひと通り片付けてから、第二校舎の裏へ移動した。事前に見ておいた見取り図に屋外プールがあったからだ。まだ水泳の季節ではないが、念のため確認しておこうと思った。

第二校舎の裏手に回ると、果たして五〇メートルの競泳用プールがあった。

夏を前に一旦水を抜いてあったのだろうか。近々降った雨水程度しか残っておらず、プールの中には、明らかに水泳部ではなさそうなマルゾンが十体ほどうろついていた。

プールの出入口は開いていたから、恐らく彷徨っていて転落し、そのまま出られなくなったのだろう。制服のワイシャツは茶色く変色している。

プールの底に溜まった水には失禁による糞尿が混じっているようだった。もうヘルメットを開けなくていいので、臭気を直接吸い込まなくて済むのは助かる。

ハシゴを昇るという方法を忘れたマルゾンたちは、やがて飢えて衰弱し、自然に朽ち果てるまでそこにい続けるに違いない。

彼らの親たちには特にこの光景を見せたくないなと思った。

前半戦でバイザーに不具合が生じてフェロモンの漏出があるので、一種の閉鎖空間であるプールの中に降りて近接戦をするわけにはいかなかった。相手が多過ぎて、こちらが追い詰められるのは目に見えていた。

おれはプールの縁に〝折り敷け〟状態になると、警察短刀の柄でコンクリートの縁を叩いた。マルゾンたちはゆるゆると振り向いたが、すぐに興味を失くした。

おれは根気よく音を立て続けたが、マルゾンが寄ってくることはなかった。バイザーの隙間から漏れるフェロモンでは足りないということか。おれはバイザーを上げようとした。が、歪みのために動かない。マニピュレーターに力を入れようとして思いとどまった。下手にパワーアシストを使って完全に壊してしまってはまずい。

おれはとうとうヘルメット本体を跳ね上げて、本格的に誘導することにした。

プールの溜り水の濃縮された強烈な臭気に鼻が曲がりそうになった。なるほど、これでは些少のフェロモンでは感知され難かったわけだ。

頭部の完全曝露が奏功し、すぐにマルゾンたちがおれに興味を示し始めた。最初に近寄ってきた一体の頭を左のマニピュレーターで掴み、縁に押し付けた。

右の手首を一八〇度回転させて、逆手に持った警察短刀を後頭部に突き立てる。

マルゾンは瞬時に無力化された。膝から頽れて汚水の中に没する。

同じ方法で、寄ってくる若いマルゾンたちを次々と無力化していった。

だが、要領が身に着いてきた五体目の時だった。

突然おれはバランスを崩した。作業に集中している間に少しずつ脚の位置がずれていたらしい。あろうことか、プール内に頭から落下してしまった。

ZIMのお陰で身体へのダメージは無かったが、またもや頭から落ちたせいでヘルメットのヒンジをねじってしまい、まったく閉じなくなってしまった。

悪臭を放つ糞尿腐肉混じりの溜まり水が首元から容赦なく侵入してくる。鼻と口にも少し入った。警察短刀はどこかに吹っ飛んで、濁った水中に没してしまった。

マルゾンが数体近付いた。

急いで体勢を立て直そうとしたが、プール底に溜まった粘っこい堆積物に足を取られ、手間取っているうちに距離を縮められた。

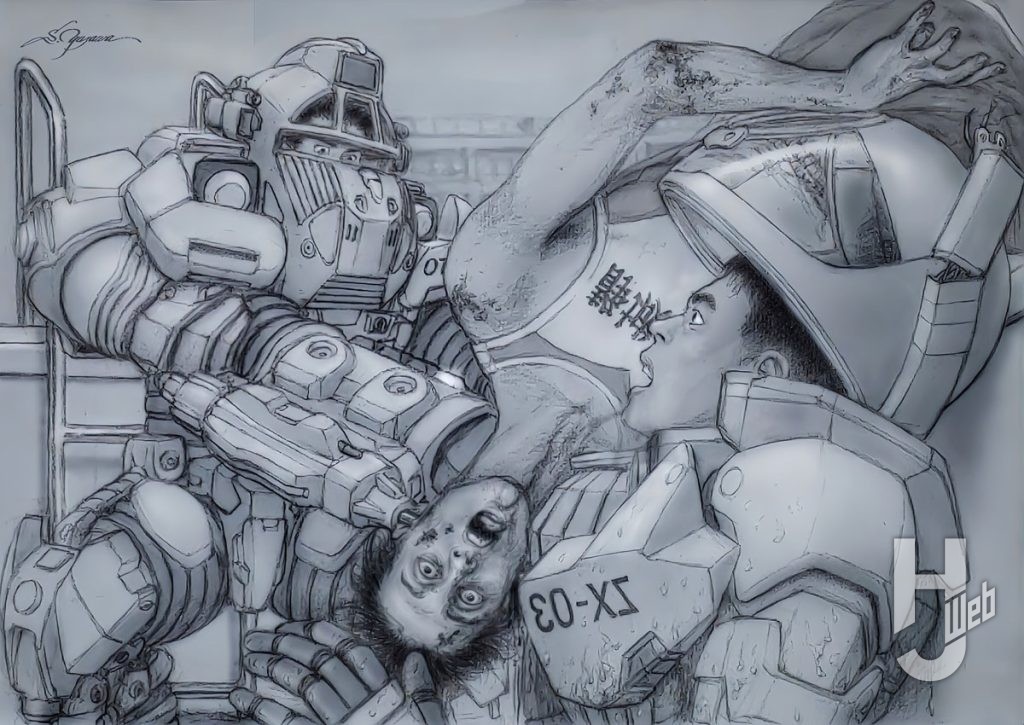

二体に組み敷かれ、三体目の両手がおれの顔に迫ってきた。

〔ニーニー、こちらニーヒト。援護乞う。送れ〕

おれは出間に救援を求めた。この通話法がじれったい。

応答が無い。繰り返す。

〔ニーニー、こちらニーヒト。援護乞う。送れ〕

〔こちらニーニー。感悪し……〕

電波状況が悪いらしい。回路に汚水が入ったか。

〔ニー……うう、マルゾンに包囲された! 援護頼む! 現在地第二校舎裏手プール内!〕

おれは大声でマイクに怒鳴った。

しばしの間。

〔こちらニーニー。急行する。終わり〕

やっと出間が急行してくれるらしい。

が、校舎内のどこにいるのだろう。上階にいたとしたらZIMで階段を降りるのはホネだ。

黒っぽい十本の爪が目の前に迫る。

なんとか上体を捻って躱そうとしたが、数センチしか動かない。

八つ裂きにされるのは時間の問題だった。目玉を抉り出され、頬肉は千切り取られ、舌を引っこ抜かれるのだ。

五分、いや三分持ち堪えられるだろうか。

その時だ。

目の端にまた人影が現れた。

出間にしては早過ぎる。

またマルゾンか。

すると、おれを押さえ込んでいたマルゾンが軽々と剥ぎ取られた。

次いでもう一体も。

最後の一体は数メートル投げ飛ばされた。バシャンと水音を立てる。

出間ではないが、確かに援軍だ。

見慣れないZIMを装着した特装機隊員だった。

いや、正確にはどこかで見た覚えのあるシルエットをしていた。それはどこだっただろうか。

とにかく新型機だった。それにしても凄いアシスト・トルクだ。いや、もうアシストというレベルではない。

そいつは一体のマルゾンを左手で宙に軽々と掲げると、右腕をその頭に向けた。

ズゴッ!

鈍い音がして、右腕の側面にある装置から尖った、杭のような物が飛び出し、マルゾンの眉間を撃ち抜いた。

杭はまたすぐ自動でマルゾンの頭部から引き抜かれ、装置本体に収納された。

隣で立ち上がろうとしたもう一体の頭にも、同じ様に杭を打ち込み、沈黙させた。

先ほど投げ飛ばされて数メートル離れていたマルゾンが、ようやくよろよろと立ち上がった。こちらに戻ってくる。

すると新型機は、今度は左腕をそちらに向けた。その側面にはやや大型の装置が付いていた。

バシュッ!

鋭い音と共に、細いワイヤーの付いた矢のような物が射出された。

それは見事マルゾンの額に命中し、二、三数秒間痙攣した後に倒れた。

ヴーンと音がして、ワイヤーが巻き取られ、矢は放たれた元の場所に戻った。

同じ攻撃をあと二回、遠くのマルゾンに放った。しばらく時間が稼げる。

新型機がこちらに歩み寄った。

俺は体を起こし、まじまじと眺めた。

ZIMより全体的に大きい。装甲の厚みにも驚いたが、脚部アクチュエーターの太さといったらどうだ! 肩の盛り上がりたるや!

上半身を眺めていて思い出した。そのマンドリルに似たヘルメットは、おれがZIM用に描いたスケッチのボツ案ではなかったか。

ヘルメット内側のシールドがシャッターのように瞬間的に上がった。こちらは自動で動くわけだ。

ヘルメットの奥から、どこか見覚えのある二つの涼しい目が覗いていた。

「押忍。こんな所で遭うとはな」

「あ、あんたか……」

なんと、それは鈴木に解雇された猿座だった。

「おう」

「礼を……言うよ」

複雑な心境だった。

それにしても、いつもいい所で出てくる。

「何、変な顔をしているんだ?」

「いや……あんたも警予隊に出向していたとはね。しかしそのZIMは……」

「これか。これはZIMじゃない。〝S.A.T.O.〟という。〝スーパー・アームド・トレーシング・アウトフィット〟つまり〝強化武装追従服〟の略だ。第十一小隊にテスト配備された。近いうちにあと五四機が制式配備されることになる」

猿座が淀みなく説明し、おれは改めて新型を眺め回した。

「その腕の武器は便利そうだな。こっちはナイフ一本だというのに」

「そう、この〝マイクロパイルドライバー〟がサトーコーポレーションの特許だからな。物凄く硬いタングステンカーバイドというやつを使っている。元々製造していた屠畜用のノッキングガンを人間に応用した物だ」

「サトーコーポレーションだって?」

そうか、サトーだからS.A.T.O.なのか。極めて単純だった。こちらの人間らしいネーミングだ。だが〝服〟と名付けるセンスは踏襲している。

また、杭打兵器は元の世界だとアニメの『装甲騎兵ボトムズ』に出てくる〝パイルバンカー〟が有名だが、架空の兵器であり名称も造語であるため、当然こちらでは知られていない。その意味でもサトー社が独自に開発したというのは本当のようだ。

「ああ、そういうことだ。──だいたいのことはもう知ってるんだろ?」

猿座が産業スパイだったことをおれが知っている、ということがバレていたようだ。たぶん、坊丸の寝返りも。

やはり猿座たちが盗んだ機密情報でサトーコーポレーションはパワードスーツを作っていたのだ。しかもおれがシャレで描いたマンドリルタイプを採用していた。

新型に搭載された装置は、疑いようも無くマルゾン抹殺に特化したものだった。まるでマルゾン無力化命令が出ることを見越していたかのように。

たかだか〝抹殺服〟などと名付けた鈴木の比でないほど、佐藤社長は冷徹なようだ。

もしかすると、法案を成立させて新型を売り込むため、佐藤社長が裏で動いたのではないだろうか。

フィクションが流行らず、想像力の乏しいこの世界の人々だが、生存のための権謀術数はしっかり存在するようだ。

おれはその考えをそのまま口にした。

「サトー社が裏金を使ってマルゾンを殺す法案を通したのか?」

「よくわかったな」

猿座はあっさり認めた。

「やはりそうだったか……」

「そろそろ立ったらどうだ」

おれは頷いて立ち上がった。

「そんなにはっきり認めてよかったのか?」

「なあ。──あんたは男のおれから見ても惚れ惚れするようないい男だ。女なんかよりどりみどりだろう。……なのになぜ坊丸のような不細工をわざわざ冷やかしたりしたんだ?」

完全に誤解だった。

おれはいい男ではないし、不細工な女を戯れにあしらった覚えもない。

しかしこの世界の感覚では違うのだろう。

「そんなつもりは無い……」

正直、そう言うしかなかった。

しかし恋愛が万事に優先され、頭に血の上り易いこの世界の人間に、そんな言葉が通用するだろうか。

「あんたにそのつもりは無くても、結果は結果なんだよ。お陰であの女が妙な気を起こし、変なことに巻き込まれて……死んだ。それが許せない。──一発殴らせろ!」

通用しなかった。やはり猿座も知っていたのだ。

左腕がブンッ!と振り回された。

おれは咄嗟に両腕でガードのポーズをとった。

直後、おれの半開きのヘルメットの右側を強烈な衝撃が襲った。ガードがまったく意味をなさなかった。

おれの身体は左に大きく傾いだ。

「ZIMとは違うのさ」

「うう……」

「おれもこの通り不細工だから、不細工同士でなんとかやってたんだ!」

と、猿座が言う。

「あんたは……不細工じゃないよ」

おれはなんとか身体を起こして言った。

本心だったが、この男に響くわけもなかった。

「うるさい、気休めを言うな!」

今度は右フックが浴びせかけられた。一発のはずじゃなかったのか。

一瞬、意識が飛んだ。バイザーが吹き飛んだ。

「二回も……殴った」

「じゃあオマケにこうだ!」

見ると、猿座の足の側面にも小型の杭打機があって、それが派手な水音を立ててプールの底に打ち込まれた。まるで〝ターンピック〟だ。

右足を軸に全身が戦車でいうところの超信地旋回をした。

そして水平に延ばされた片脚のY字型のニーガードがおれの眼前に迫った。

YラックならぬYキック!? この新型機は回し蹴りまでできるのか!?

ぼんやりした頭でそう思った瞬間、胸に猛烈な衝撃。

息が詰まる。全身が後方に吹き飛ぶ。

直後に背中にも衝撃。後ろにプールの内壁があったため、おれは中腰で立ったままの状態で止まった。

おれは頭を振って意識を引き戻した。

「うう……き、気が済んだかい?」

「ふん。まあ、今日のところはこのくらいにしといてやろう」

おれは胸を撫でおろした。

と、その時だ。おれの頭の後ろ、つまりプールサイドで動く気配がしたかと思うと、おれの目の前にマルゾンが落下してきた。

猿座の新型が素早く動いた。

ズバッ!

次の瞬間、胸に焼け火箸を当てられたような灼熱が襲った。

再び駆動音がした後、視界からマルゾン滑るように消えた。

同時に胸の熱さが鋭い痛みに変わった。

目の前に猿座の新型。ヘルメットの奥の見開かれた目が、おれの胸元に向けられている。

おれも何が起きたかのを悟った。猿座の右腕の杭が、マルゾンもろともおれを串刺しにしたのだ。

これは、故意なのか……事故なのか……。

〔へ、ヘイ、ZIM。ダメージは……〕

〔胸部装甲に穿孔があります。装着者の出血を確認しました〕

痛みは次第に鋭さから重さに転じていった。

胸から腹にかけて生温かい液体が濡らしていくのがわかる。

「おい……」

猿座が掠れた声で言うと、マニピュレーターの手を伸ばしてきた。

その手がぼやけた。急速に目の焦点が合わなくなっていく。

「おい、大丈夫か……」

〔おーい〕

猿座の問いかけに被さるように遠くで声がした。スピーカーの音声のようだ。

おれの目の前にいた巨大な影がスッと消えた。

〔おーい、まだ生きてるかー〕

出間の声だと気付いた時には、おれの視界はどんどん狭まり、頭の中が冷たくなっていった。

遅いぞ……。

おれは死ぬのか。こんな世界で。この糞溜めの中で。

元の世界には戻れないまま……。

やがて全てが真っ暗闇になった。