【第9回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.10.20マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

第25章 出向

おれは、突如始まった不眠を少しでも解消するためジョギングを再開した。

早朝の六本木は人も車も少なく、林立する高層ビルの眩いばかりの壁面に、おれの足音だけが木霊していた。

日教テレビ通りから西へ続く道に入り、ケヤキ並木に囲まれ、朝日を背にしながらひた走る。

やがて右手に見えてくるハインライン社の整備工場兼テスト区画。そこに併設された宿舎には坊丸と猿座はもういない。

坊丸の遺体は、育ててもらった養護施設に再び引き取られ、職員らによって葬られたらしい。おれには詳細は知らされず、告別式に参列することは叶わなかった。

テストチームが解散し、おれにできるのはいたずらにトレーニングをして身体を痛めつけることと、実現可能かもわからないZIMの改良図面を描くことくらいだった。

「ご苦労さん」

おれが提出した図面に軽く目を通し、愛用のアイディアノートに何かを転記してから鈴木は言った。

「次は何をすればいい?」

と、おれは尋ねた。

「うむ……これはゴリさえよければなんだが……」

そこで鈴木は少し躊躇う様子を見せた。

「何でも言ってくれ」

先を促す。次元転移の光明が見えてきたと聞いて以来、おれは何でもする気になっていた。

「実は──教育係も兼ねて警予隊がお前を欲しがっててな」

「すると……おれをスカウトする、という意味かい?」

鈴木は頷いた。

「谷口警察士長によると、無期限の長期出向だそうだ。静城のマルゾン収容作戦に参加して欲しいという。もちろん、警予隊自体に入れということではない。戻る気になったらいつでも戻ってきていい」

おれは面食らった。何でもするとは言ったが……。

確かに鈴木の元にいても、もうおれにはたいしてやることがなく、只飯を食べさせてもらうことも心苦しく感じていた。フィクションを作る仕事ができない今、おれを必要としてくれる所があるのはありがたいと思うべきだろう。

当然ながらおれは軍隊の勉強も訓練もしていないが、まあこれは戦争ではない。言ってみれば、単に教育と救助作業なのだ。

想像力を欠く彼らを指導するには、ちょっとしたコツが要る。おれならではのやり方がある。役に立つかも知れない。

決めた。

「いいよ。『行く』と返事をしてくれないか」

「了解だ」

鈴木は微かに安堵の表情を浮かべた。

未成年後見人の審査待ちだった美伶に、長期出向の件を話した。

『やっと再会できたのに』とまた泣かれ、引き留められたが、一時的なものだと言って説き伏せた。

その一週間後、鈴木が用意してくれた戸籍謄本を持って警予隊本部へ出向いた。

膨大な設問数の心理テストと気の遠くなるようなメニューの健康診断と体力測定、長時間の面接とガイダンスを受け、一般体験入隊程度の基礎トレーニングだけして、〈存対〉で顔見知りの谷口士長が隊長を兼任するZIM部隊、〈特殊装備機動中隊〉通称〝特装機〟に加えられた。

すべてが想像以上にスムーズに、あっさりと進んだ。この世界ではこんなものなのだろうか。

警予隊隊員としてはもちろんペーペーだが、確かに〝ZIMドライバー〟としては一日の長がある。だから指導員待遇だ。

ここでもZIMを〝着る〟という概念を隊員たちの頭に叩き込んだ。だが、〝機械を着る〟という意味がどうしても理解できず、いつまでも経ってもギクシャク動く者ばかりだった。まるでロボットだ。

おれがスムーズに動いてみせると皆一様に驚いた。

「あんた、凄いな」

「人が機械に入っているとは思えない」

「動きが自然だ」

皆、口々に言う。

「機械人間だな!」

「待てよ。それは差別用語じゃないか?」

と、生真面目な誰かが言う。ここでは〝機械人間〟は差別扱いらしい。

「じゃあ……獣ならどうだ。機械の獣、機械獣だ!」

それはいいのか。おれは思わず苦笑した。しかしここで『機械獣』という言葉を聞くとは。彼らとしては精いっぱいの喩えなのだろう。

二週間後、おれは曇天の静城県にいた。五月も末、梅雨入り間近だ。空気に湿気が増してきた。

現在、特装機隊員はおれを入れて三十名。六名ずつの小隊が五つあるという。その一つに混ぜてもらった。もはや指導員ではなく一隊員としてだ。

六人乗りの兵員輸送車とトレーラー、または大型トラックという組合わせが一つの単位になっていた。おれたちは静清市内をパトロールし、マルゾンを発見したら保護して、トラックに詰め込んで収容所に運ぶのが仕事だった。

その日、おれのいる第二小隊はトレーラーを従えて〈国立静城大学〉へ向かった。

国鉄静城駅の東南、いや西南方向、東名高速道路脇の高台にあった。周囲を鬱蒼とした森に囲まれている。

『ソイメイト』は若者や子供に人気があった。従って、すべての教育施設にマルゾンが出現した。その中でも多いのが大学だったのだ。

「静大か……俺は入試で落ちたんだよな。こんな形でまた来るとはね」

と、バディになった隊員がおれに言った。

名前は出間といった。摺り切れた柔道着が似合いそうなごつい顔だ。おれがゴリラなら、さしずめ出間はマントヒヒといったところか。

「あんた、地元なのかい?」

と、おれは訊いた。

「ああ。静城はいい所なんだ。気候温暖、土地肥沃、海の幸に山の幸。漁業も農業も製造業も盛んだ。食うに困らないから、昔の人は静城から出て行くやつは落ちこぼれかハミ出し者だって言ってたらしい。──まあ俺のようなヤツの事だよ」

出間は大きな黄色い歯を見せて自嘲的に笑った。

木々に覆われた舗装道路は勾配がつき、戦国時代の砦に入って行くようにぐるぐると昇って行く。 新緑の香りに包まれ、自然公園さながらだ。

そんな森林の中にも何体かのマルゾンが蠢いていた。ZIMにとってもこういう場所は不利なので、後回しにするという。おれもひとまず賛成だった。

やがて道の両脇には緑に代わり、白い校舎がポツリポツリと現れる。それぞれに〝○○学部×棟〟という大型の看板が掲げられていた。

さらにキャンパスの中心部へ。至る所に食い散らかされた死体が転がっている。内藤新宿と同じだ。腐臭が新緑の香りを凌駕していた。

一周して戻り、生協の食堂の近くまで来ると、多くのマルゾンが蠢いていた。

おれたちの車の音に気付くと、近くの数体が寄って来た。生身の運転手がいる運転席に近付く。ドライバーがウインドーを閉めた。

まだまだいるだろう。

手順は内藤新宿と同じだった。ZIMを装着したおれたち隊員は速やかに輸送車から降りた。

〔装具点検!〕

インカムから聞こえてくる小隊長の号令と共に、各人が自分のZIMを点検した。

〔異状無し!〕

各人が答える。

〔異状無し!〕

と、おれもマイクに叫んだ。いっぱしの警予隊員だ。

陽動する係の二人がヘルメットのバイザーを上げた。顔面のみが曝露状態になる。これはおれが改良提案したタイプで、ヘルメット全体を開放せずにヒトフェロモンを発散できるようになっている。

バイザー部分は球体ヘルメットの前面に、あたかも縁日で売られているお面のように装着されている。その造作はゴリラの顔に似せた。おれのこだわりだった。視界は狭まったがカメラが高性能化されており、バイサー裏面のモニターに映像を投影できる。VRゴーグルのような塩梅だ。

ただし、改良型は数がまだ足りておらず、従来通りヘルメット自体を外して陽動をしている小隊もあるという。

〔うっ〕

陽動係が呻いた。悪臭を吸い込んだのだろう。

運転手がクラクションを長々と鳴らした。

しばらくすると地鳴りのような音と呻き声が近付いてきた。

〔若干動きが速いな……各個全周警戒〕

と、小隊長が言った。

確かに速かった。内藤新宿のマルゾンのような千鳥足ではなく、競歩くらいのスピードがある。

地域性なのだろうか。それとも『ソイメイト』の異常ダピオンが異質なのだろうか。──まあ、いくら考えてもおれに実相がわかろうはずないのだが。

〔おい陽動班、気をつけろ!〕

あっという間に陽動の隊員たちがマルゾンに取り囲まれた。

二人は急いでバイザーを閉じた。一人が間に合わず、大柄な学生マルゾンの青白い手がバイザーに挟まった。おれは走り寄り、マルゾンを引き剥がそうとした。

が、抵抗する力が強い。ZIMのアシスト・トルクをマックスにしてようやく互角といったところだ。スピードといいパワーといい、どうしたことか……。

マルゾンの頭から胸から、白い物がポロポロ落ちてきた。蛆虫だ。気温が上がってきたせいだろう。ZIMを装着していなかったら飛び退っていた。

「この静大生め!」

と、出間が手を貸してくれた。二人がかりで引き剥がす。

トレーラーに載せるのも一苦労だった。

例によってバイザーを上げた隊員が中で囮になって誘導するのだが、バイザーを閉じるタイミングがわずかしかない。

そこで、三人一組で乗り込み、二人が両脇でガードする。ある程度の人数が乗ったところでバイザーを閉じ、順番に降りるのだが、マルゾンたちの圧が強く、なかなか身動きが取れないのだ。

それを何度か繰り返し、トレーラーが満杯になったところでドアを閉める。

三十体ほどは集まっただろう。

一旦切り上げ、校門を締めて市街地へ。西、いや東へ向かう。

静城駅周辺の市街地は大きな建物も少なく、道路も空地も広い。内藤新宿のように封鎖してマルゾンを囲い込むことは無理だということがよくわかる。

だから野放しなのだ。

道中、見かける人影はマルゾンだけだ。

市民は自動車のみの移動が認められていたが、警察によって警備されている道路以外は通行止めとなっていた。

ここでは囲い込まれているのは人間の方なのだ。

間もなくおれたちは、駅のすぐ西南、大きな郵便局の斜向かいにある〈ダブルメッセ静城〉という白く巨大な建物の前に到着した。

それは〝見本市会場〟だった。

ダブルというだけに、対になった巨大な箱が隣り合せに建っている。

この数日で警察・病院の施設が満杯になり、やむなくここにマルゾンを一斉収容することになったという。

「ああ、ここか……」

建物を見るなりおれは呟いた。

「来たことがあるのか?」

と、出間。

「ああ」

ここはよく知っている。

元の世界では〈ツインメッセ静岡〉という名で、プラモデルの見本市などがよく開かれていた会場だ。学生時代に何度か足を運んだことがある。

なぜか静岡は大手プラモデルメーカーが多く存在するため、特産品と目されているのだ。

また、富士駐屯地が近いこともあり、自衛隊が展示協力をしていたのを覚えている。観覧客が入るゲート周辺に装甲車などが置かれて、ミリタリーファンの注目を集めていたものだ。 今もゲート前には警予隊の兵員輸送車が大挙停車している。もちろん展示のためではないが。

おれたちは二つあるメッセの北館の裏手に回り、搬入口に向かった。トレーラーをお尻から突っ込む。

スロープを出し、マルゾンたちを外へ誘導する。入口の辺りに固まるとまずいので、さらに奥へ促す。だが、あまり流れがよくない。

「頼む、援護してくれ」

と言って、出間が果敢にもバイザータイプでないヘルメットを開放した。

俄然、マルゾンたちの流れがよくなった。メッセの奥へと移動していく。

おれは露払いよろしく、出間に近付くマルゾンを払いのける役だった。

見本市が開催されていないメッセ内を見たのは初めてだった。パーティションで仕切られたブースがあるわけでもなく、只だだっ広い空間が広がっている。

作戦前のブリーフィングによると、北館で椅子席が六千席、南館で同じく六千五百席が並べられるというから、余白を入れれば合計一万三千人以上が収容できるらしい。

既に二百体ほど収容されていたが、ひどく疎らに見えた。照明は最小限に抑えられている。薄暗い中、顔色が悪く血や汚物にまみれた集団がゆらゆらと蠢いている。

高い天井には無数の呻き声が反響していた。まさに〝地獄の釜〟の中にいるような光景だった。

ここではもう内藤新宿のように個別に収容するという発想は無いようだった。確かに絶対数が違うから、細やかな対応は無理だろう。

保護カプセルを納品できないサトーコーポレーションの佐藤社長の落胆した顔が目に浮かぶ。

おれたちは運んできたマルゾンたちを右手の壁側にまとめると、そそくさと建物を出た。

「ああ、ひでえ匂いだった」

と、出間は言い、ZIMを除装した。

「まだ早いぞ!」

おれは慌てた。収容所の入口はまだ閉じてもいない。マルゾンが飛び出して来ないとも限らないのだ。

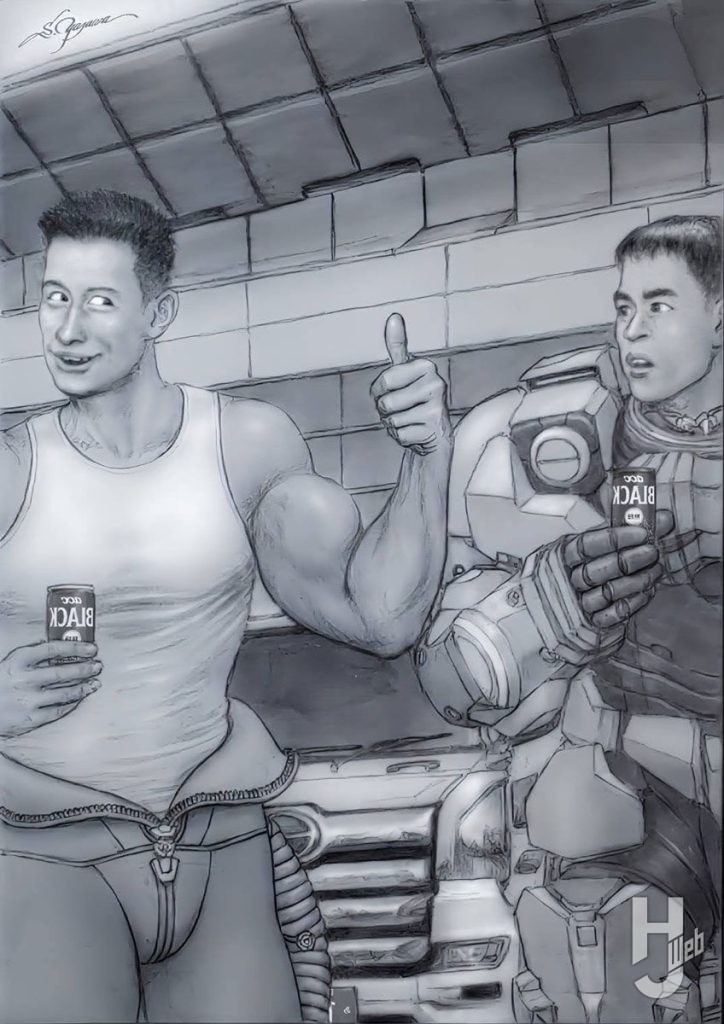

しかし出間は意に介すことなく、「暑い暑い」と言ってさらにインナースーツを半分引き下ろし、タンクトップの上半身を露わにした。

物凄い筋肉だった。上腕二頭筋の太さといったらどうだ。よくぞZIMにフィッティングできたものだと思った。

おれの目が釘付けになっているのに気付くと、出間はニヤリと笑った。グローブで首筋を扇ぎながら、周囲をうろうろしている。

「どうした?」

「いや、煙缶どこかなと思って」

「この辺りは禁煙らしいよ」

「ちぇっ」

と言って、出間が壁際に置かれた自販機に歩み寄る。

すぐに缶の飲料を二本買って戻ってきた。

「ハンチョー、ブラックでよかったか?」

「え? いや、おれは班長ではないけど……」

「ああ、あんた本職じゃなかったっけ。まあ気にするな」

おれは出間に開けてもらった缶コーヒーをマニピュレーターで受け取った。

「モクが吸えない時、鼻から匂いを抜くにはこれが手っ取り早い」

そう言って出間は、マントヒヒのような長い鼻の片方の孔に缶の口を当て、器用にコーヒーを啜り込んだ。そのまま飲み込む。

「……!」

おれは絶句した。

「本当はアルコールがいいんだがな。さすがに勤務中は無理だ。昔は〝スペコー〟といって、ウイスキー入りのコーヒーをこっそり飲んでいたと聞くがな」

出間は左右の鼻孔を交互に入れ替えながら缶コーヒーを啜り続けた。

それにしても、このバイザー開閉ないしはノーヘル作戦しかマルゾンを誘導する方法は無いのだろうか。非効率甚だしいし、命の危険もある。

生きている人間が放つフェロモンに反応するということだから、それを抽出して囮に使ったらいいのではないか。

もしかしたら、もう桝博士あたりが着手しているかもしれない。とにかく待つしかないだろう。

「ここなら当面はもちそうだけど、次の一手はあるんだろうか。それとも、マルゾンたちが衰弱死するまで待つんだろうか」

おれはヘルメットを開放し、缶コーヒーに口を付けながら誰にともなく呟いた。

「こりゃあ、建物に匂いが沁みついて、原状復帰は無理だな。今後は見本市ができないぞ」

と、出間がメッセを振り向いて言う。

ふと興味が湧き、訊いてみる。

「どんな見本市をやっているんだ?」

「そりゃ静城ならプラモデルが定番だろうな」

「こっちにもプラモがあるのか!?」

おれの訊き方がおかしかったのか、出間は怪訝そうな顔をした。

「ん? ああ。昔ほど流行ってはいないけどな」

「どんなプラモがある?」

「車・飛行機・戦車・船……」

やはり現物が存在する物ばかりだ。しかし訊かずにはいられなかった。

「ガンプラはあるのか?」

「え? ああ、少しはあったな。リボルバー、オートマチックのハンドガンが主だ。アサルトライフルのような長物は昔はあったが今は廃れた」

その答えにおれは落胆した。

「ロボットじゃないのか……」

「ロボット? なんだそれ」

出間の言うガンプラというのは、ガン、つまり銃のプラモのことらしい。やはりキャラクター物やロボット物は無いのだ。

「忘れてくれ」

「ところでお前さん、こっちの方はどうなんだ?」

そう言って出間は親指を立てた。

「え?」

瞬間、意味が解らなかった。

「男は好きか? 俺と付き合わないか?」

出間はゲイだったらしい。それも見るからにハードなタイプだ。

「いや……おれは違うんだ」

そう答えると、出間は少なからずショックを受けたようだった。断られるという想像が出来なかったらしい。

元々自信があったらしい。マントヒヒの顔は、きっとここでは相当モテるのだろう。

それにしても、この世界では皆が恋愛にひどく熱心な気がする。男も女も、そして同性愛者も。

考えてみれば、そもそもフィクションにも恋愛要素を持つものが非常に多い。すなわち、ここではフィクションが無い代わりに現実の恋愛を楽しむことに注力しているのだ。実にストレートである。

そういえば、小説を意味するフランス語の〝ロマン〟も、恋愛を意味する〝ロマンス〟も、語源は同じだった。

「試したことくらいあるだろ」

「いや、無い」

おれは横を向いた。

「一度試してみろよ。気が変わるかも知れんぞ」

と、出間が食い下がる。

「いや、遠慮しておく」

出間がおれの肩に手を掛けた。

「まあそう言わずに。あんた、いい男だよ」

また出た。これを言われるとキレたくなる。

「しつこいぞ!」

おれは出間の手を払いのけて声を荒らげた。

「そうか……残念だ」

出間はやっと引き下がった。

「悪い」

「もし宗旨変えした時はすぐに言ってくれ」

出間は茶色いツバを盛大に吐き出してから、ZIMの装着を始めた。

ここにも〝宗旨変え〟という言葉はあるらしい。

本来の意味は知らないが。