【第8回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.10.13マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

第22章 スパイ

「ちょっといいかしら」

土曜日。小会議室で設計の仕上げをしていると、ノックの音がして坊丸が入ってきた。いつものジャージ姿だ。

「休日出勤かい」

「あなたに用があって」

「よくここにいるってわかったね」

おれはそう言いながら、ノートマイコンのフタに手を掛けた。

坊丸がテーブルの向かい側に立つと、素早く図面を覗き込んだ。おれは、あっと声を上げそうになった。

「精が出るわね」

坊丸は驚く気配も見せずにそう言った。不思議だった。

「で、何か用かい?」

おれがマイコンを閉じて尋ねると、坊丸がわずかに顎を引いた。

「──実はあの女の子のことで……」

「女の子……それって美伶ちゃんのことかい?」

「そう、その子」

嫌な予感がした。美伶に何かあったのか。第一、なぜそれほど親しくなかった坊丸が美伶の話をするのだろう。

「彼女は児相が連れて行って……今頃はシェルターのはずだけど」

「知ってるわ。シェルターと言えばまあそうだけど、児相は関係ない。サトー社の施設だわ」

おれは眉をしかめた。サトー社が養護施設か何かを経営しているということなのか。

「それはどういうことだい」

坊丸は腕を組んだ。テーブルの端に尻を乗せ、少し間を持たせてから口を開く。

「フェイクだったのよ。そしてあの子は脱走したわ。今は行方不明」

「何だって? なぜそれを?」

おれは驚いて聞き返した。情報が多過ぎる。

「実はあの子はもうすぐお家に帰される予定だったの」

「それって……家族と話がついたということかい?」

「話がついたというか、サトー社で一時保護していたというテイで強制的に帰されることになった」

と言って、坊丸は胸の前で交差した手を左右にパッと広げた。

「帰されるって……家では怖ろしいDV継父が待っている。それで逃げたんだな」

坊丸は小刻みに頷いた。

「やっぱりね……。そんなことだろうと思ったわ」

「捜さないと」

立ち上がりかけたおれを、坊丸が制した。

「落ち着いて。あの子の行先に心当たりはあるの?」

「いや。……だが、自宅でなければここかも知れない」

「だったら慌てなくてもいいんじゃない?」

おれは息を吐き、椅子の上に尻を戻した。

「しかしシェルターからの距離はどのくらいなんだ。彼女は金を持っているのか」

坊丸を首を横に振った。

「そこまでは……」

聡い美伶のことだ、危険は巧みに回避するだろう。だが金が無ければ行動には限界がある。といって、こちらから闇雲に捜しにいくのは得策ではない。

「ここに無事辿り着くのを待つしかないか」

「あるいはサトー社が見つけ出してくれるか」

おれは再びため息をついた。坊丸を見る。

「しかし……なぜそれをおれに? そもそもなぜ君が知っている?」

「順番に話すわ」

坊丸は向かい側の椅子を引いて座ると、声のトーンを下げた。

「──実はわたしと猿座は……産業スパイだったの、ペアの。サトーコーポレーションに雇われてるわ」

「……産業スパイだって!?」

驚きの連続だ。この世界で〝スパイ〟というワードを聞くとは思わなかった。

坊丸が慌てて周囲を見回した。

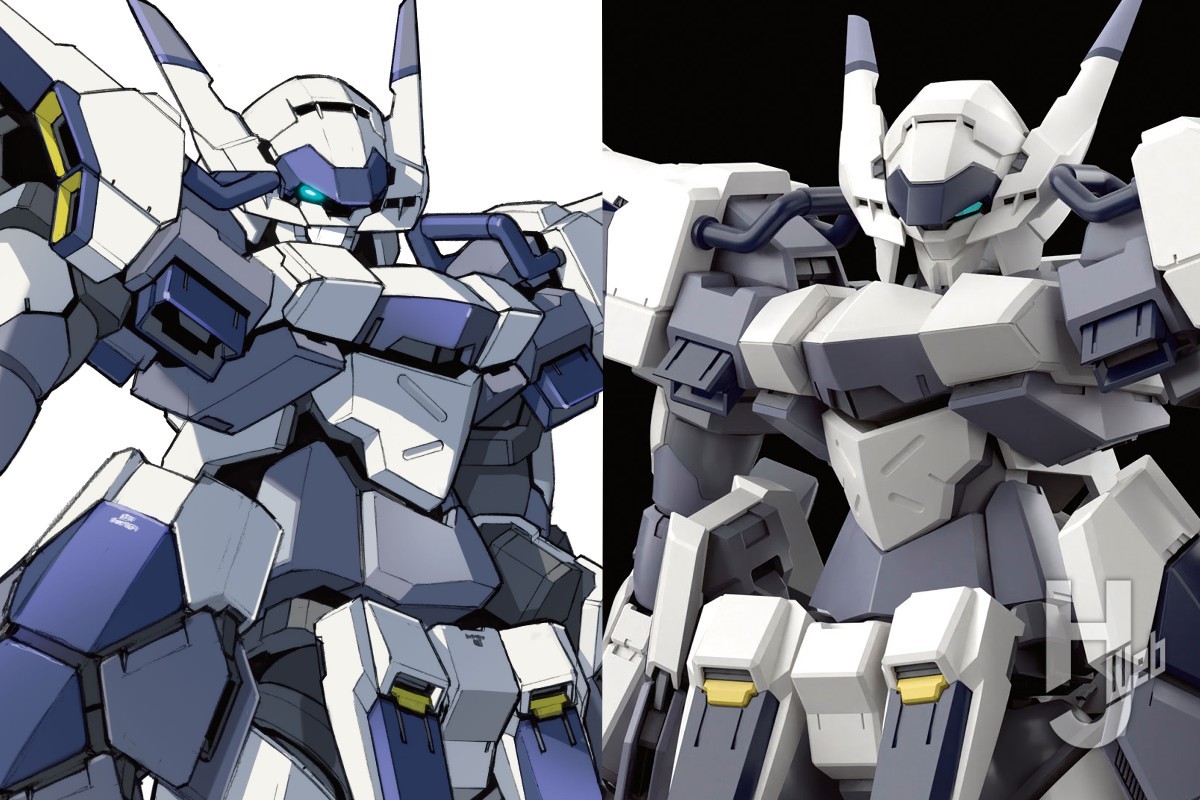

「しっ! 声が大きいわ。──それでRICOやZIMを初めとした製品の情報を流していた。あなたが設計協力をしていることも知ってる」

おれは絶句した。

ユアンといい、この世界にも人を欺くという概念がしっかり存在することを思い知った。いや、無いと思う方が〝お花畑〟なのだろう。

おれは投げやりになってマイコンを再び開いた。

「……スーさん──鈴木社長はすっかり裏切られていたのか。しかし、そんなことをおれに話してもいいのか。おれは社長に報告するぞ」

「いいわよ、ここはもうすぐ辞めるし。でも少しだけ待って。その代わり話をしてあげようっていうのよ」

おれはしばし逡巡してから口を開いた。

「……いったん忘れよう。話を続けてくれないか」

「──ある時、佐藤社長はあの女の子を奪って来るよう社員に指令を出した」

「あちらには美伶ちゃんのことまで伝わっていたのか。しかし、なぜ彼女を?」

ここまで聞けばだいたい想像はついたが、確かめたかった。

「あの子がマルゾンに噛まれたのに何も発症しないから、病原体に対する抗体があるのかと睨んだんだわ。それで、ビジネスに転用するつもりであの子を確保しようと考えた」

やはりそうだったのか。

思い返せば、鈴木も美伶の怪我のことをよく気にしていた。きっと佐藤と同じことを考えていたのだろう。最初から無条件に美伶を匿ったのもそのためだったに違いない。

鈴木は目ざとい男だ。しかし……佐藤社長の方が一枚上手だったということになる。

「だけど、君らはなぜそのことを知ったんだ?」

「マルゾン収容の日の晩、アメリゴ取材班のアンディがあの子と英語で話してたのを聴いたわ。実はわたしも英語がわかるのよ。ご免なさいね、わからないフリをして」

おれは頭を掻き毟った。それくらいは予想できたはずだ。おれの想像力もかなり頼りない。

「児相の職員と名乗る人間が来たと思うけど、それはサトー社の社員の偽装。さっきも言ったとおり、シェルターとやらも会社の施設だわ。でもつい先日、マルゾンが病原体による感染じゃないとわかったでしょう」

「それは佐藤社長から聞いたのか?」

おれは坊丸に鉛筆の先を突き付けた。

「内容の一部だけね」

「それで美伶ちゃんは……」

坊丸は顎を引いた。

「だからあの子をあっさり手放すことになったみたい。用無しとわかったら只飯を食べさせる気はないみたいね。佐藤社長は真性のドケチだから」

「そうか……よく話してくれた。しかしサトー側も拉致の事実が公けになるとまずいだろうから、最後まで偽装を貫くだろうね。そして平和裏に美伶ちゃんの受け渡しをしようした……。ところが──」

「それに気が付いたあの子は隙をついて逃げた──」

おれは天井を仰ぎ見た。

「──何度も訊くが、なぜ君は、おれにそのことを知らせようと思ったんだい?」

「だって、あの子が今どうなっているか知りたいだろうと思ったし、もしあの子が酷い目に遭ったら、あなたきっと悲しむでしょう」

おれは頷いた。

「……ああ、その通りだよ。あの子にはいろいろ助けてもらったからね。──だけど、君はよくその気になったね。これは危ない橋だろうに」

「橋は何の関係が?」

そうか、喩えは通じにくかったのだ。

「いや、リスクが高いと言いたかった」

「それは……そうよ、あなたには借りがあるから」

「借り?」

すっと坊丸がマイコンの画面に手を延ばし、図面上のZIMのヘルメットの部分を指でなぞった。

「うん……あの偵察の時」

思い出した。ヘルメットを開いた坊丸の上に落ちて来たマルゾンをどかしてやったのだ。

「何だ、あれしきのこと」

「それに──あたし、孤児だったからあの子に同情したの。だから可哀相なことになって欲しくない」

おれはまた驚いた。坊丸が鈴木と同じ孤児だったとは思わなかった。

「何と君は……そうだったのか」

「でも、孤児になること自体が可哀相だと言ってるんじゃない。〝まともな孤児〟になれないことが不幸なんだわ」

こういう言い回しがこの世界の住人の特徴なのか、それとも坊丸特有の物言いなのかはわからなかった。

「とにかく知らせてくれてありがとう。あと、続報についても君が教えてくれるんだろうね」

「そのつもりよ」

「おとなしく待つことにする」

坊丸は頷いて立ち上がると、部屋を出て行った。

おれは夕方までスケッチを描いて過ごした。落ち着かないのであまり捗らなかった。その後は自室へ引っ込み、とにかく美伶が無事ここに辿り着くことを祈った。

午後七時過ぎ、インテリホンが鳴った。もしやと思いながら出てみると、果たして坊丸からだった。

「あの子が見つかったわ」

「本当か。よかった……」

おれはホッと安堵の吐息をついた。

「見つけたのはもちろんサトー社よ。だから予定どおり家に帰されるわ」

「やはりそうか」

家に帰されれば、美伶に逃げられたと思ったDV継父が必ず折檻するだろう。命の危険さえある。できる限り対面の時間を妨げなければならない。

「それはいつなんだい?」

「明日の日曜」

「明日か! じゃあ、すぐに動かないと。時間は?」

おれは焦り、ベッドから腰を浮かせた。

「ご免なさい、そこがちょっと……」

「じゃあ先回りして待ち構えよう。美伶ちゃんの自宅の住所は?」

「知らないわ。それはあなたが知ってると思ってた」

相手に見えもしないのに、おれは首を横に振った。

「実は聞いたことがないんだ。──それじゃあシェルターを張っているしかないな……」

「言ったでしょ、それも知らないわ。きっと社員寮のどれかを使っているとは思うけど、あたしは全部を把握しているわけじゃないし……」

「佐藤社長から何か訊き出せないのかい?」

「難しいわ。あの人、鋭いから絶対に疑われる」

鋭い? つまりしっかりした想像力があるということか。そういう人間もこの世界にはちゃんといるようだ。だからこそ成功しているのだろう。

「仕方ない、鈴木社長に何か手を打ってもらうか……」

「ううん……鈴木社長はもう美伶ちゃんには興味はないでしょうし、ヘタに事情を説明すれば佐藤社長の策略がバレて告発されてしまう。あたしとしてもそれは困るわ」

「八方塞がり……もとい、手立て無しか」

おれは必死に美伶との会話を思い出していた。何かヒントになるものは無かっただろうか。

学校は? 立ち寄る店は? 友達の名前は?

だが、何も思い出せなかった。

「──それにしても、鈴木社長は何も手を打たなかったのかしら。佐藤社長が気付いたくらいなんだから」

と、坊丸が言った。

「確かに……美伶ちゃんの怪我については気にしていたフシがあるんだ。だからここを送り出す時に何かしててもおかしくはないとは思うんだけど……」

「じゃあ、別れ際にあの子に何か渡さなかった?」

おれはまた必死に考えた。

渡した物……渡した物……そうだ!

「別れ際ではないけど、インテリホンを渡してあった!」

「それよ! GPSが付いてるわ。追跡アプリで探せるはず」

「やってみる、待ってくれ」

おれは電話を保留にした。

追跡アプリのアイコンを探す。果たしてパネル上にそれらしいアイコンを見つけた。『インテリホンを探す』とある。

おれはアイコンをタップしてアプリを立ち上げた。

画面に、探したいデバイスのIDとパスワードを打ち込むボックスが現れた。個人用と違って社用だから単純だ。自分のそれに倣って打ち込めばいい。

IDのアットマークの前はたぶん〝M・Yoshii〟だ。パスワードは全社共通で社名の〝Heinlein〟を入れればいいはず。

おれはもう鏡文字はすっかり慣れっこになっており、いずれも淀みなく打ち込んだ。

送信。

ビンゴ! 無事に通った。

しかしエラーメッセージが出た。

おれは通話を再開し、それを読み上げた。

「ご指定のデバイスは電波の届かない場所にあるか電源が入っていません、だとさ」

「ううん、残念!」

と、坊丸が言った。

「そうか……思い出した。シェルターにいる間は預けることになっているから、電源は落としてあるんだ」

恐らく、居場所を突き止められないよう、このビルから出てすぐに電源を落とさせただろう。

「それもそうよね。無暗に連絡を取られたら困るだろうし。となると、次にいつ電源が入るかということだけど……」

「明日送り届ける時に車か何かに乗り込んだ後、たぶん一定距離を移動してからインテリホンを美伶に返してくれるんじゃないだろうか。あの美伶のことだ、すぐに電源を入れるに違いない。通話ができなくても、こちらはそれだけでいい」

「そうね。じゃあ、明日早めにスタンバイして待ちましょう」

「え、君も手伝ってくれるのかい?」

坊丸の鼻息が聴こえた。

「ええ、手伝うわ。車も手配する」

「〝乗りかけた船〟ということか」

「え? 船には乗らないわ」

そうだ。船には乗らない。

「いやとにかく……助かるよ」

「たぶん、あそこの社員のやることだから、就業時間内に収めるわ。佐藤社長は早出・残業代を絶対にケチるはずだから、スタートは午前九時ね。でも、念のために八時には車に乗っていましょう」

「了解」

「明朝、会社の裏手に迎えに行くわ」

「よろしく」

おれたちは電話を切った。