【第8回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.10.13マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

マルゾン化の原因がウラジューゴ人街で流通する食品にあると判明したことから、長年噂されていたウラジューゴのクローン人間製造疑惑が確信となった。さらなる原因究明と感染防止に追われる存対メンバーだったが、そんな彼らにもたらされる、静城県でのマルゾン大量発生の報。マルゾン化の原因物質はすでに加工食品に潜んで拡がり始めていた!

原作/歌田年

イラスト/矢沢俊吾

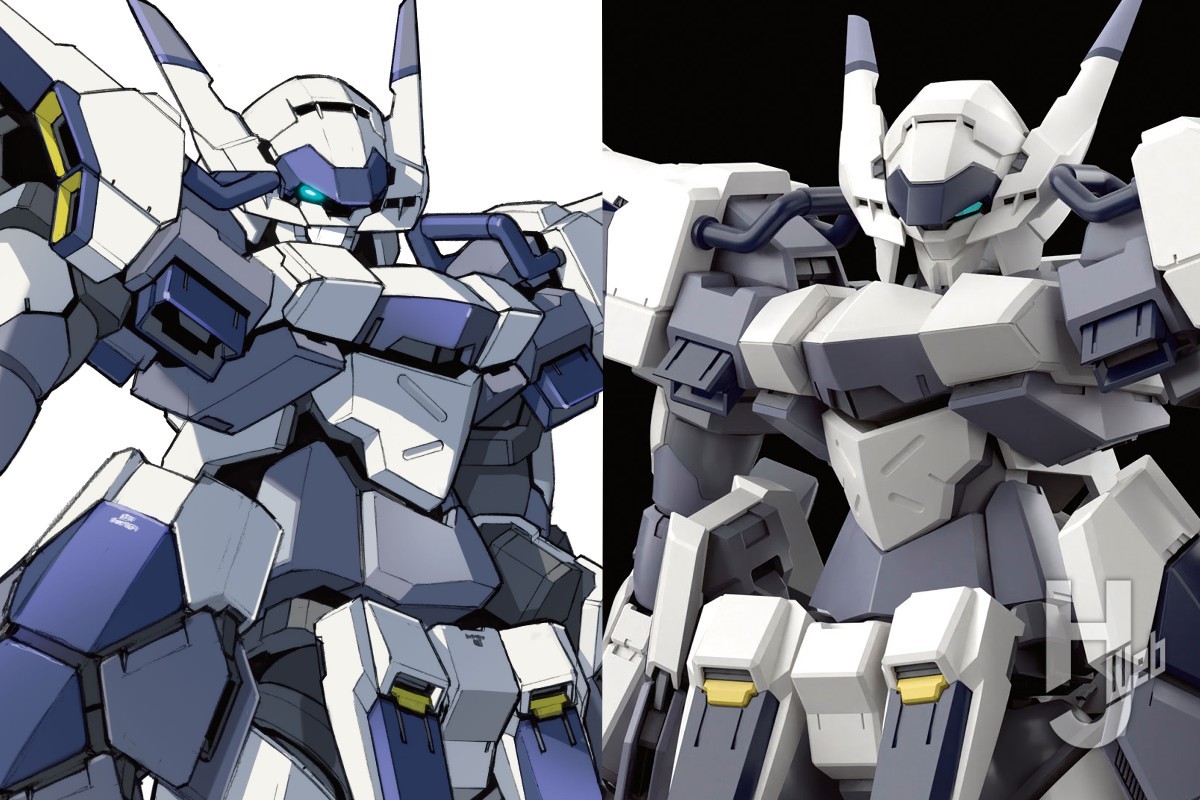

ZIMデザイン/Niθ

第8回

第21章 ソイメイト

おれの心配が現実になってしまった。

ジナイダ社の『ソイメイト』から異常ダピオンが見つかったという。

存対メンバーに緊急招集がかかった。今度は感染の拡大が予想されるので、三田副知事、諏訪防災課長はもとより、内閣危機管理監の渡辺という人物も参加した。髪の薄い、太った男だ。

「今頃、本丸から人が来たんだね」

と、おれは鈴木に耳打ちした。

「ああ、何から何まで場当たり的過ぎるな。この世界の人間の想像力が足りない証拠だ」

鈴木も呆れ顔だった。

「想像力不足ではどこかの政府も負けていないよ」

と、おれも皮肉っぽく囁き返した。

そこで山田存対委員長が咳払いをし、話し始めた。

「第一報でもお知らせしましたが、無用のパニックを避けるため、まだ外部には漏らさないでください」

「しかし急がないといかんでしょう」

警予隊の谷口士長が厳しい口調で言った。

「静城だけの話なのに、そんなにパニックになりますかね。なぜまた呼ばれたのかわからない」

諏訪局長が呑気に言う。

「うむ。ソイ……なんとかというのはよく知らないなあ」

と、同じく再度参加の三田副知事。

環保省の市川女史が抱えたダンボール箱から『ソイメイト』を取り出し、三本セットで各席に配り始めた。

「くれぐれも食べないでくださいね」

おれと鈴木の前にもサンプルが置かれた。市川女史の忠告に既に一度食べたことのあるおれはギクリとした。

「ああ、これか……」

「お二人とも、メールをちゃんと読んでいただけましたか。ジナイダ社の『ソイメイト』は五年前に静城でテスト販売されました。好評だったため、その三ヶ月後に全国展開されたんです。品物はまったく同じ物です。以降、コンスタントに市場に出回っていますよ」

市川女史が念押しするように諏訪局長と三田副知事に言う。

「ということは……」

「早ければ三ヶ月後には、全国至るところで静城と同じようにマルゾンが発生するということですね」

と、教科省の高橋課長が補足した。

「そもそもこの『ソイメイト』というのは、どういう商品なんですか」

パッケージ越しにクンカクンカと匂いを嗅いでから、渡辺管理監が改めて訊く。

大型モニターに『ソイメイト』のCM動画が流れた。眩しい陽光降り注ぐ海辺で、若い男女のタレントが美味しそうに緑色のブロックをかじっている。

「うへえ……」

誰かが声を上げた。

「ジナイダ社から発売されている、いわゆる栄養調整食品です。小麦粉の代わりに大豆粉を使っているのが特徴で、これにより、大豆タンパク・大豆イソフラボン・食物繊維などが摂取できるという触れ込みです。また血糖値が上がりにくい食品としてダイエットにも効果的であるとされています」

と、山田委員長が手元のプリントアウトを読み上げた。

「ビーフを主体としたフレーバーが三種類ありまして、この手の食品としては甘口でないという点が好評になり、ダイエットや食費軽減・摂食時間短縮を目的とした若者を中心にかなりの需要があります。コンビニ・スーパー・売店等、どこでも扱っており、入手が容易という点も普及の要因かと」

と、市川女史が説明を引き継いだ。

「そのフレーバーのために動物性タンパク質を混入させているわけですが、看板どおりに牛肉を使用しているわけではない。内藤新宿でも採取された、北ウラジューゴが違法に製造したラムリス人間の肉を使っています。しかも含有率は三〇パーセント以上。つまりフレーバーのためだけではない。これにより独特の満腹感があります。それでいて摂取カロリーは高くない。これは元々あるラムリス肉の特性かと思われます」

と、桝博士が核心部分を述べた。

「……」

皆は黙ってその意味を噛みしめた。

緑色で人肉でソイ──まるで昔観た古いSF映画『ソイレントグリーン』みたいじゃないか。

「それじゃあラムリス肉ならぬラム肉みたいですな」

吉田部長が間が持たず軽口をたたいた。少しも面白くないが、この世界としては精いっぱいのジョークなのだろう。

もちろん誰も笑わなかった。

「『ソイメイト』の場合、どれくらい食べると感染するんでしょうか」

と、山田委員長が桝博士に訊いた。

おれとしても大いに気になるところだった。

「テスト販売は五年前に三ヶ月間ですが、その後に一般販売が開始された。以降どれだけの人間が購入して、各人がどれだけの分量摂取したのかわからないので、今は見当もつきません。時間をかければ、あるいは……」

さすがの桝博士の見解も要領を得ない。おれは肩を落とした。

だが……そんなに時間をかけてはいられないのだ。

「とにかく即刻販売中止。市場から一斉回収。もちろん流通も止める。何か当たり障りのない理由を付けて消費者にも警告しないと。それから、即刻ジナイダ社の家宅捜索。警察庁と保社省との合同捜査になるでしょう」

渡辺管理官が表情を厳しくして言った。

「そうなると、東京府は一大消費地だから内藤新宿どころの騒ぎじゃあなくなるぞ」

と、三田副知事。

「三ヶ月後にはマルゾンが溢れ返る。その数は想像もつかない。大変なことになりますな……」

と、諏訪局長が溜息交じりに言った。

「黙って発症を待つしかないんだろうか。発症したとして、治る見込みは?」

と、渡辺管理監が訊いた。

「エサウ病は脳の物理的変質です。治る見込みはありません。一、二ヶ月で死に至る場合が多いです」

と、桝博士がきっぱり言う。

「そうか……すると一、二ヶ月待てば自然に鎮静化するのか」

三田副知事はしかし楽観的だ。現実を直視したくないのだろうか。

「いえ、そうだとしても、マルゾンたちを放置していたらその間に都市機能、いや国の機能が麻痺してしまいます。すぐに手を打たなければならない。──マルゾンはどうせ死を待つ身なんでしょう? 悪さをする前に強制排除するしかないんじゃないか」

諏訪局長が言い、おれは自分の耳を疑った。

「排除って」

「殺す……ということですか?」

「そんな惨い」

メンバーが口々に言った。このあたりはおれの気持ちと変わらなかったので、少し安堵した。

「だって半分死んでいるんでしょうが」

諏訪局長はしかし冷徹に言い募った。

「医学的には議論の余地がありますな。ご存じの通り、脳幹の死、つまり脳死を人の死と認定する法律がつい最近出来ました。一方、新型エサウ病により大半がスポンゴス状になって不可逆的機能不全になった脳もまた、脳死と認定することは可能です。もちろんこちらも法改正が必要ですが」

と、桝博士が答えた。

「思い切ってやってもらったらどうでしょう、法改正。そうしたら我々も動きやすい」

と、警予隊の谷口士長。立場上、彼としては当然の意見なのだろう。

「うむ」

「確かに」

同意の声がいくつか上がる。

そこでサトーコーポレーションの佐藤社長の表情が曇るのがわかった。保護という方針が無くなれば、保護カプセルの発注も白紙になるのは自明だ。

一方、ZIMを〝抹殺服〟と呼んでいた鈴木の横顔は、明らかに微笑んでいるようにおれには見えた。

「しかしそれでは性急過ぎるのでは?」

と、すかさず高橋課長。

山田委員長が頷く。

「まあ一応、検討材料にしましょう。──鈴木社長、ZIMはまだまだ必要になりそうです」

「了解しました。急ぎ、改良も進めます」

そう答えて、鈴木がおれの肩をポンと叩く。

山田委員長が続ける。

「それと佐藤社長。そうは言っても保護カプセルがまた必要な場面があるでしょう。増産態勢をお願いしますね」

「わかりました」

佐藤社長の顔にいくぶんか血の気が戻ったように見えた。