軽巡洋艦「大井」「北上」幻の「重雷装艦」の姿!! ネットをざわつかせた映像とともに新事実の考察をまとめてみた

2025.10.19ネットをざわつかせた重雷装艦映像を紹介

重雷装艦の考察

太平洋戦争開戦直前、旧式の軽巡洋艦「大井」「北上」は、両舷に四連装魚雷発射管を5基ずつ搭載した「重雷装艦」に改装されたが、実戦投入の機会はなく、実像は謎につつまれていた。しかし最近発見された映像ではこの幻の艦の姿がはっきりと映し出され、ネット上を騒然とさせた。本稿では、今回明らかになった新事実の考察をまとめておきたい。

■ネットをざわつかせる重雷装艦の写真

2025年8月19日、2枚のキャプチャー画像がXを騒がせた。キャプチャー元は日本映画社ジャカルタ支社が作成したニュース映画なのだが、この中に重雷装艦らしき艦影が写り込んでいたのである。

この映像についてさまざまな意見が寄せられたのだが、これらをまとめたところ、1944年3月19日、第七三二海軍航空隊(七三二空)と「大井」とで行われた訓練ではないかとの可能性が浮上してきた。

まず、映像に複数写っている一式陸攻の特定が試みられた。尾翼に書かれた32-以下の呼称番号は七三二空所属であることを示している。七三二空は1943年10月1日に開隊され、12月12日、アエルタワルに展開している。以降1944年7月の解隊まで南方で行動しており、この間に撮影されたフィルムであると考えられた。

映っている機体に推力式単排気管を装備しているもの(呼称番号32-202)があるのが注目された。これは製造番号でいうと一一型後期型(仮称一三型)の948号機もしくは953号機以降の特徴であり、生産時期は早くとも1943年8月である。部隊の経歴を裏付ける結果であり、1943年後半よりあとに撮影されたものであることは間違いない。

つづいて本題となる艦艇である。重雷装艦?とされた艦は最前部の煙突のみ高い「北上」の特徴を有していないことから「大井」と推定された。

他に「長良」型軽巡、「青葉」型重巡が写るシーンがある。このうち「長良」型については、後檣の中段に探照灯が装備されていること、艦橋が低いことが指摘された。「長良」型のうち探照灯の位置は「名取」、「鬼怒」、「阿武隈」が該当し、艦橋が低められているのは「鬼怒」だけである。すなわち、写っているのは「鬼怒」となる。「鬼怒」の高角砲はシールド付きで、カタパルトは撤去されていたらしいことが映像から読み取れる。

さて、そうなってくると、「大井」「鬼怒」「青葉」で第十六戦隊の可能性が出てくる。当時の第十六戦隊には、これらの他に「足柄」(2月25日第二十一戦隊へ転出) 、「球磨」(1月11日沈没) 、第19駆逐隊(「浦波」、「敷波」、「天霧」( 3月1日編入)) が所属していた。第十六戦隊の戦時日誌には欠落があるが、七三二空の戦時日誌に情報があり、対第十六戦隊で襲撃訓練をしていたことがわかってきた。

日誌によれば、1944年1月4日、5日、8日、9日、11機~20機の規模で、第十六戦隊に対する襲撃訓練が行われている。さらに、1月24日~26日には、12~18機が訓練を行っている。2月には実施されず、3月19日に15機が襲撃訓練を行っている。以降訓練は行われなかったようである。

これを第十六戦隊側の史料と突き合わせてみる。とはいっても先述のように戦時日誌がないので、防衛研究所に所蔵されている各艦の行動調書を用いた。

まず1月上旬である。このとき第十六戦隊が何をしていたかというと、「大井」は4日セレターを出てリンガに向かい、「鬼怒」は「早鞆」を曳航して8日セレター入港と別行動であった。したがって映像に出てくる艦は訓練に参加できる状況ではない。一方で「浦波」は8日から11日までの間、「28sfの雷撃訓練目標艦」として行動している。七三二空は厳密には第二十八航空戦隊(28sf)の部隊ではないが、これが七三二空であることを示す資料がある。「球磨」の戦時日誌である。戦時日誌によれば、訓練は南西方面艦隊電令作第一九五号によるものであり、5日、8日、9日、11日の4日間で、七三二空と「球磨」、「浦波」が参加する予定であった。各史料に齟齬はみられるものの、ひとまず1月上旬は候補としては却下される。

次に1月下旬の訓練を検討する。このとき、「大井」はナンコウリへの、「鬼怒」はポートブレアへの輸送任務に就いていた。したがってこのときも両艦は訓練には参加していないと考えられる。「浦波」は28日、「28sf雷撃訓練」に従事しているが、所属の艦攻隊である五五一空も陸攻隊の七〇五空も、日誌に訓練の記載はない。したがって上旬のときのようにこれも七三二空を示すものと思われる。下旬の可能性も否定されるわけだ。

残る3月19日だが、「大井」「鬼怒」の両艦が行動を共にしており、こちらの可能性がもっとも高い。行動調書には二隻とも訓練のためジャカルタを発ちバンカに向かった旨の記載がある。

まとめると、今回発掘された映像は「大井」のものであり、写っている一式陸攻から1943年年末以降の第七三二海軍航空隊で、第十六戦隊とも訓練の実績があることが判明した。両者の行動調書と戦時日誌を比較すると、1944年3月19日の訓練の可能性が大という結果となった。

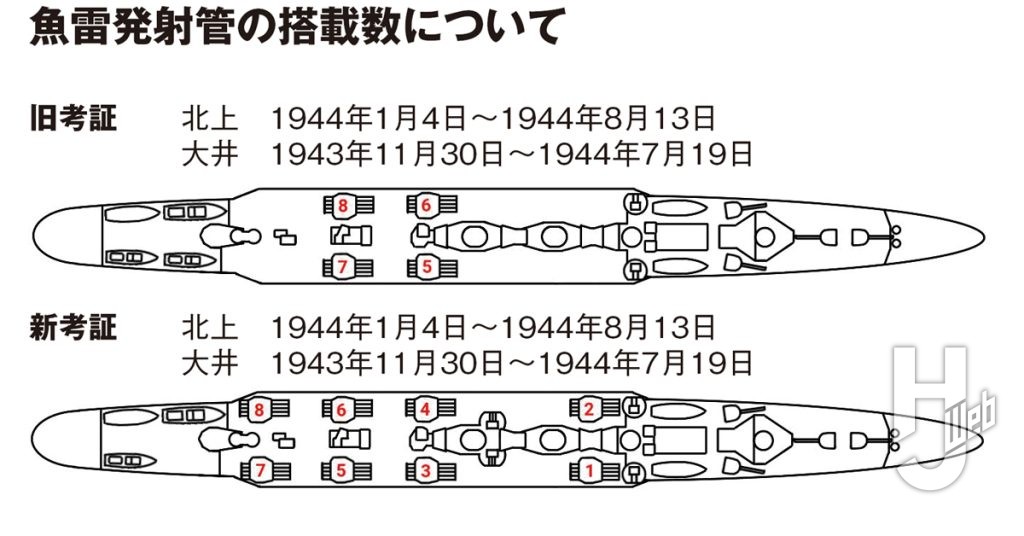

■魚雷発射管の装備数について

「北上」「大井」はこの時期魚雷発射管を後部4基しか搭載していなかったというのがこれまでの通説だった。これは田村俊夫氏の調査で、戦時日誌や戦闘詳報の記録から推定されたものである。氏が参照したのは、第十六戦隊戦時日誌の「北上、大井は官房機密第3955号工事並びに魚雷発射管装備工事完了まで…(1943.11.1)」「北上は約1か月の予定をもって第一〇一工作部に於て官房機密第3955号工事並びに発射管工事を実施すべし(1943.11.28)」と、軍艦大井戦闘詳報の「沈没時に五、六、七、八番発射管が被害を受けた」という記述である。これらを根拠として、工事後は重雷装艦当時の5~8番発射管だけが残っていたと推定している。

しかし、工事前後で発射管搭載数が6基から4基に減っていることになり、「装備工事」という表現とは噛み合っていない。発射管数は増えているはずであり、実際には8基搭載と考えられるのである。

武装の付番方法は「艦内主要ノ兵器、機関、船具ノ番号、称号並甲板内外舷等ノ受持及食卓寝所等ニ関スル規程」によって定められており、前方右舷側から1番、2番と付番される。したがって、武装が撤去された場合は、欠番とせずに前から詰めて付番し直すことになる。2番砲を撤去した駆逐艦は3番砲が2番砲となり、5番砲を撤去した5500t巡洋艦は6、7番砲が5、6番砲となり、3番砲を撤去した「摩耶」は4、5番砲が3、4番砲となるのである。

「大井」も同様であり、最終時には8番までの8基の発射管が搭載されていたと解釈できる。被雷したのは後部左舷機械室であり、前方の1~4番発射管には被害がなかったため記載がなかったと考えるのが自然だろう。

官房機密第3955号工事では、機銃が発射管装備と同時に増備されている。開戦時は25mm連装機銃2基のみであったが、1944年3月時点では25mm三連装機銃2基、13mm連装機銃1基が追加されている。あ号作戦後の「北上」の現状調査表によれば、1945年初頭に装備された機銃のうち旧2、3番発射管の位置の三連装機銃のみ既設とされている。官房機密第3955号工事でこの位置に機銃が装備され、他の位置に発射管が装備されていたと考えられる。

実は映像はそのことを裏付けるものである。2、3番発射管は映像からは撤去されているようにうかがえるが、その他の位置には発射管が写っている。今回の発見は、目的は不明にしても、当時の「大井」、「北上」で雷装が復活したことを証明する貴重なものとなった。

参考資料

海軍制度沿革 巻8 原書房

海軍艦艇史2 ベストセラーズ

太平洋戦史シリーズ 32 軽巡球磨・長良・川内型

42 帝国海軍一式陸攻 学研

第七三二海軍航空隊戦時日誌 軍艦球磨戦時日誌

艦船行動調書( 軽巡の部) 駆逐艦行動調書

( 東雲、薄雲、白雲、磯波、浦波) 防衛研究所史料室

各艦 機銃、電探、哨信儀等現状調査表

潮書房光人社

\この記事が気に入った方はこちらもチェック!!/

戦艦金剛とは?

金剛型戦艦一番艦「金剛」とは? 公式図面とともに金剛のことを知ろう!【日本海軍艦艇カラーガイド1 日本の戦艦12隻】

金剛型戦艦一番艦 金剛 金剛は日本海軍が外国から輸入した最後の主力艦であると同時に、最初の超ド級(巡洋)戦艦である。金剛の取得は、戦艦薩摩の[…]

上級者向けディテールアップ

日本海軍軽巡洋艦 球磨 昭和17年 JAPANESE NAVY LIGHT CRUISER KUMA 1942

傑作軽巡5,500トン級の嚆矢となったネームシップ 1920年代に日本海軍で建造された「球磨」から「那珂」までの3級、計14隻の軽巡洋艦群は「5,500トン級」と総称される。その嚆矢[…]

瀬野有史(セノユウジ)

はじめまして! 日本海軍の艦船を日々研究しております。模型に没頭できていないのが最近の悩み……。