ティラノサウルス命名120周年記念!「チラノサウルス」として初めて紹介された超巨大肉食恐竜の骨格ビルドを復元!! 【プラノサウルス復元プロジェクト】

2025.10.23

プラノサウルス復元プロジェクト/チラノサウルス(CM 9380)【BANDAI SPIRITS】】●ウラベヒロト(アーミック)、G.Masukawa(GET AWAY TRIKE!) 月刊ホビージャパン2025年11月号(9月25日発売)

前ページに戻る

■改造

アメリカ中西部に露出する一連の白亜紀末の地層では、1870年代から謎の巨大肉食恐竜の化石が発見されていた。そんななか、1900年と1902年に相次いで発見された標本AMNH 5866とAMNH 973には骨格のかなりの部位が残されており、特に後者は当時知られていた白亜紀の肉食恐竜としては最良の化石であった。

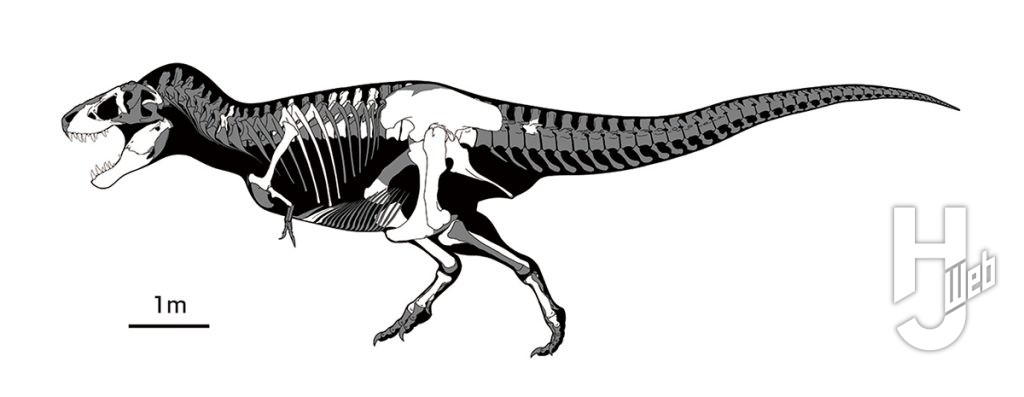

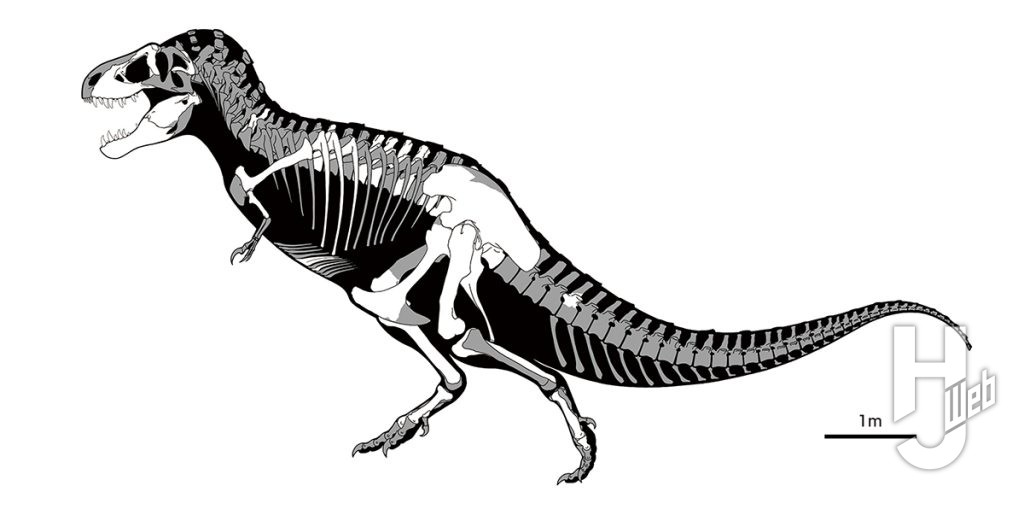

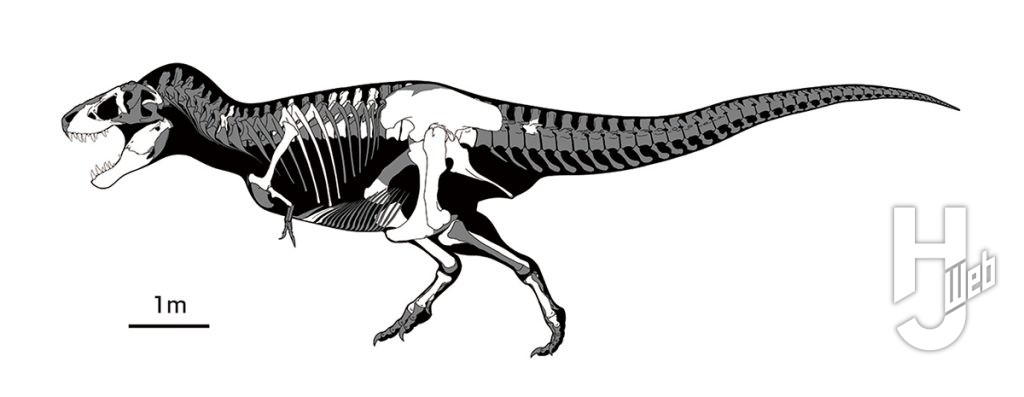

かくしてアメリカ自然史博物館のヘンリー・フェアフィールド・オズボーンは、1905年にAMNH 973をホロタイプとしてティラノサウルス・レックスを、そしてAMNH 5866をホロタイプとしてディナモサウルス・インペリオススを命名した。ティラノサウルス最初の骨格図もこの時発表され、その威容を世界に示すことになった。翌1906年、ディナモサウルスをシノニム*として取り込んだ結果ティラノサウルスの骨格のさらなる様子が明らかとなり、より精密に描き込まれた骨格図が発表された。

今回は命名120周年を記念して、この1906年の復元をモチーフとして“チラノサウルス”を製作する。単なるノスタルジーの対象には収まらない、当時の最新科学の結晶をプラノサウルスで作り込んでいこう。

*シノニム:同物異名。同じ分類群に付けられた異なる学名のこと。シノニムであることが判明した場合、先に命名された学名が優先されるのが原則である。ティラノサウルスとディナモサウルスは同じ論文中で命名されたが、本文でティラノサウルスのほうが先に言及されていたため、そちらが優先された。

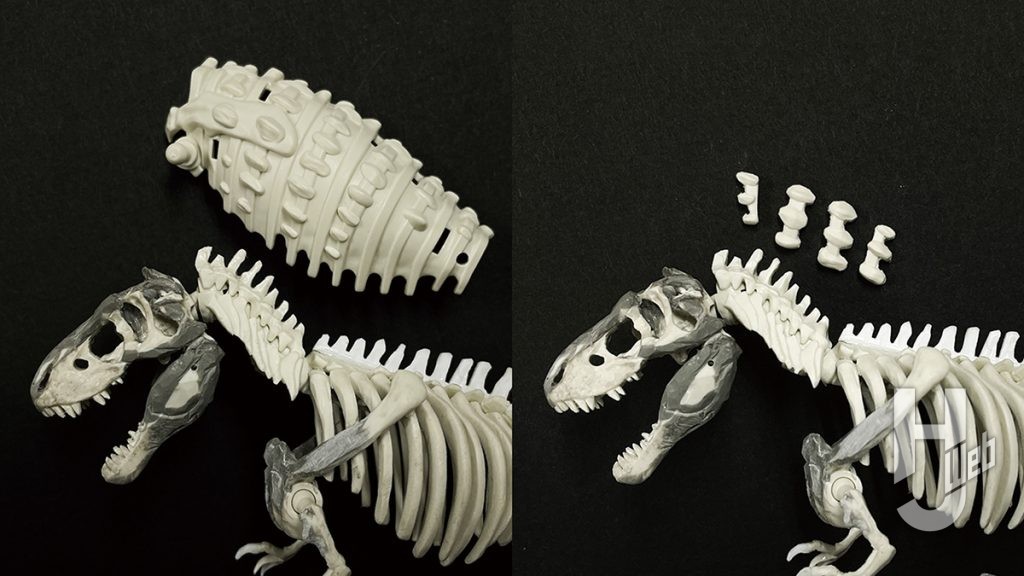

▲CM 9380の頭骨は部分的にしか残っておらず、復元にあたってはアロサウルス(当時から頭骨の大半が知られていた)を参考に、実際とはやや異なったスタイルで復元されていた。論文やかつてのCM 9380の復元頭骨の写真を参考に、まずはキットの頭骨をエッチングソーで解体する

▲CM 9380の頭骨は部分的にしか残っておらず、復元にあたってはアロサウルス(当時から頭骨の大半が知られていた)を参考に、実際とはやや異なったスタイルで復元されていた。論文やかつてのCM 9380の復元頭骨の写真を参考に、まずはキットの頭骨をエッチングソーで解体する

▲要所要所で切り分けた頭骨を、できるだけ当時の復元に近い形になるように削り込みつつ再接着する。眼窩の後縁は実際の頭骨と比べてかなり細く、華奢な様子で復元されているのが特徴だ

▲要所要所で切り分けた頭骨を、できるだけ当時の復元に近い形になるように削り込みつつ再接着する。眼窩の後縁は実際の頭骨と比べてかなり細く、華奢な様子で復元されているのが特徴だ

▲再接着したところにパテを盛り、形を整えていく。眼窩の前縁をなす涙骨は本来角状に突出しないが、当時はアロサウルス(涙骨に大きな角状の突起が発達する)を参考に復元されており、鈍い角状にされていた。全体として、アロサウルスをマッシブにしたようなスタイルだ

▲再接着したところにパテを盛り、形を整えていく。眼窩の前縁をなす涙骨は本来角状に突出しないが、当時はアロサウルス(涙骨に大きな角状の突起が発達する)を参考に復元されており、鈍い角状にされていた。全体として、アロサウルスをマッシブにしたようなスタイルだ

▲今回は1906年の論文の図に準拠した形状で製作したが、同時期に組み立てられた復元頭骨は開口部の様子がかなり異なっており、そちらで製作するのもよいだろう。頸椎はAMNH 5866でほぼ完全に発見されていたため、頚肋骨の先端を削り込む以外はキットのままだ

▲今回は1906年の論文の図に準拠した形状で製作したが、同時期に組み立てられた復元頭骨は開口部の様子がかなり異なっており、そちらで製作するのもよいだろう。頸椎はAMNH 5866でほぼ完全に発見されていたため、頚肋骨の先端を削り込む以外はキットのままだ

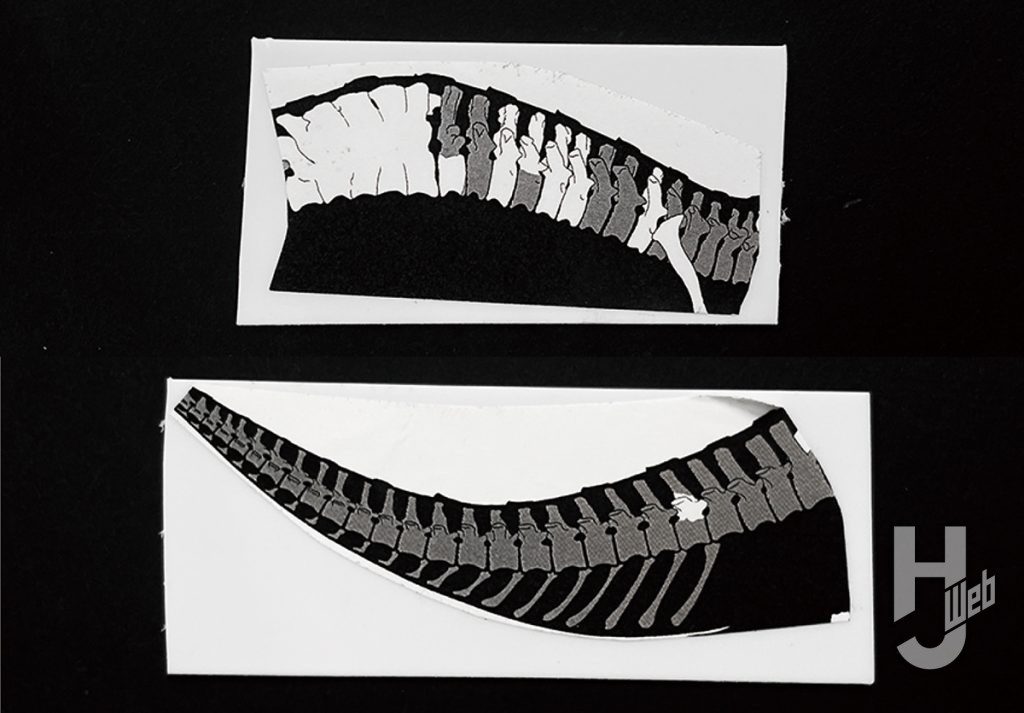

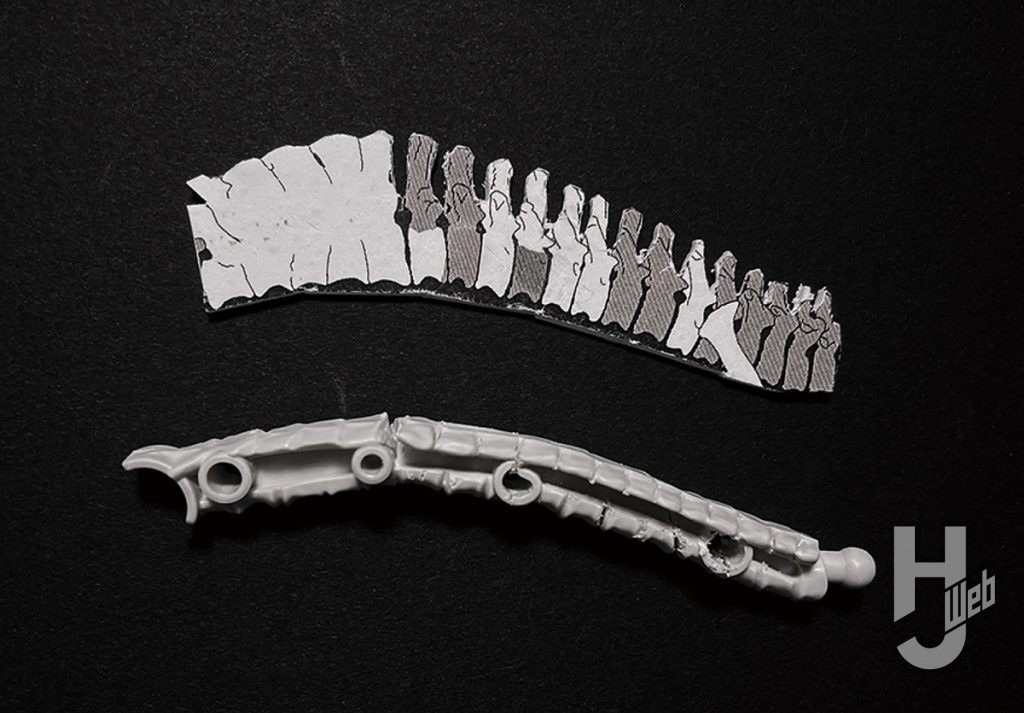

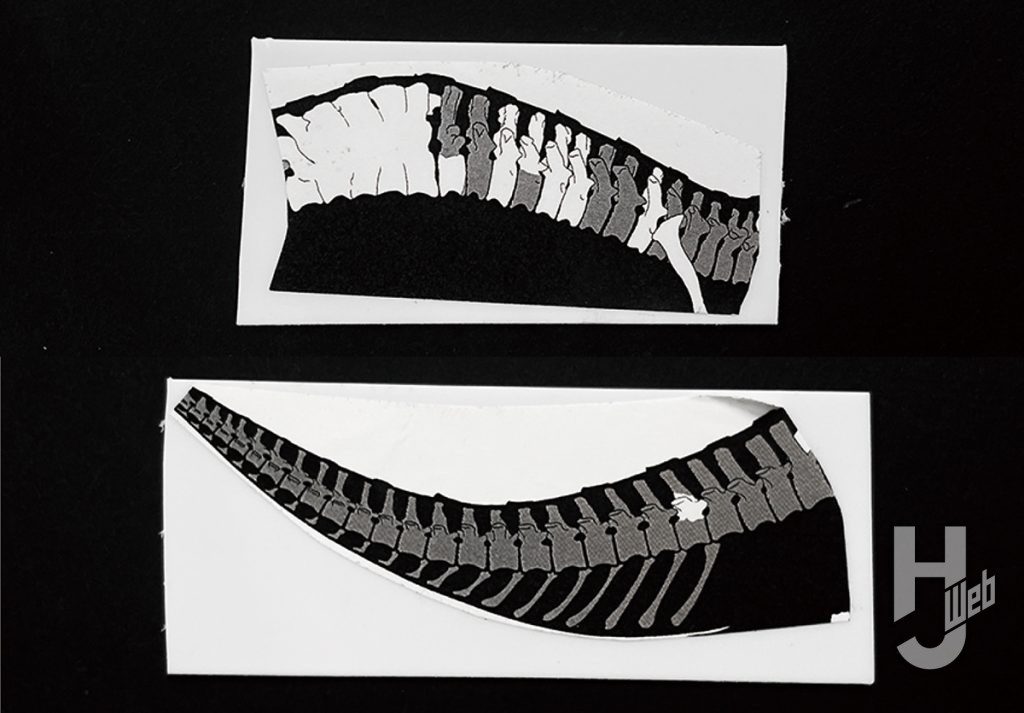

▲CM 9380はティラノサウルスのなかでもかなり老齢かつマッシブな個体で、胴椎の棘突起はキットと比べてかなり高い。また、CM 9380では破片しか知られていなかった尾は、棘突起・血道弓ともかなり長めに復元されていた。プラ板に骨格図を貼り付け、必要箇所を切り出す

▲CM 9380はティラノサウルスのなかでもかなり老齢かつマッシブな個体で、胴椎の棘突起はキットと比べてかなり高い。また、CM 9380では破片しか知られていなかった尾は、棘突起・血道弓ともかなり長めに復元されていた。プラ板に骨格図を貼り付け、必要箇所を切り出す

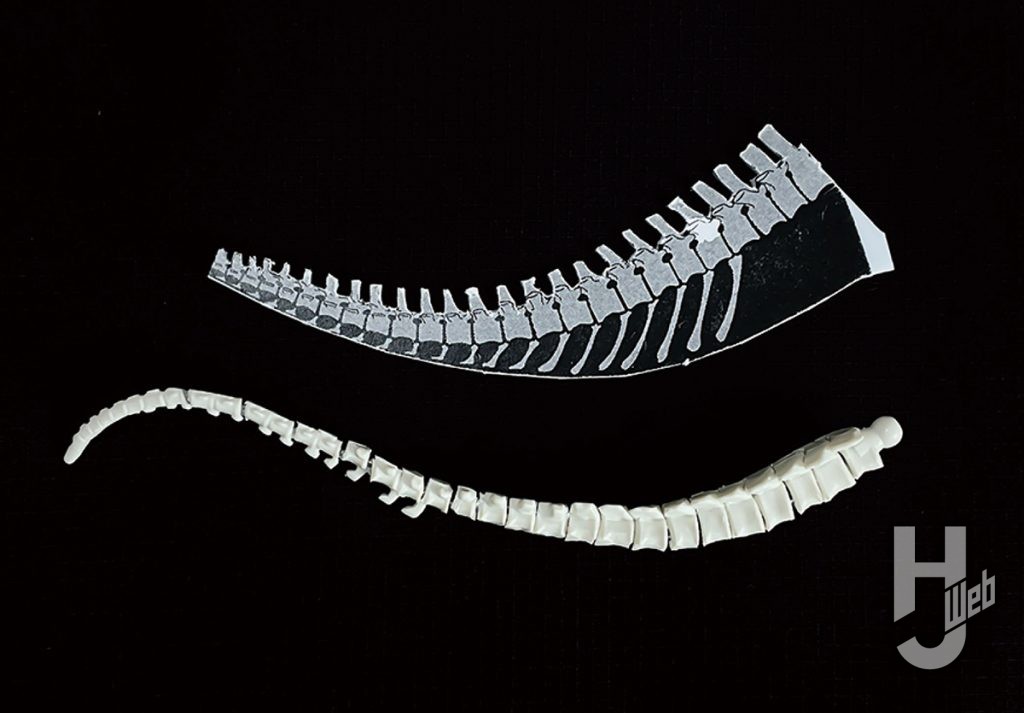

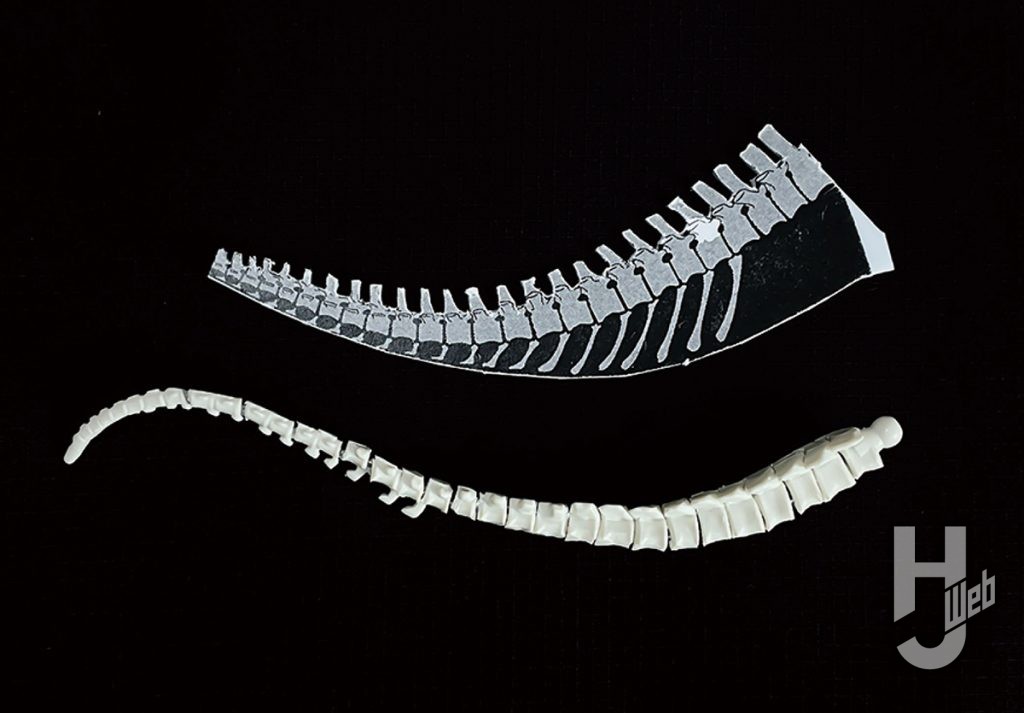

▲1906年当時、ティラノサウルスの尾はかなり柔軟な構造のものとして復元されていた。柔軟なポージングができるよう、要所要所で切断して金属線を通すことにする。棘突起と血道弓もここで切除しておこう

▲1906年当時、ティラノサウルスの尾はかなり柔軟な構造のものとして復元されていた。柔軟なポージングができるよう、要所要所で切断して金属線を通すことにする。棘突起と血道弓もここで切除しておこう

▲金属線を通しておいた尾椎の椎体に、プラ板から切り出した棘突起と血道弓を接着する。もし本当にこれほど長い棘突起と血道弓の持ち主だったとすれば、尻尾はかなり平たく見えたことだろう

▲金属線を通しておいた尾椎の椎体に、プラ板から切り出した棘突起と血道弓を接着する。もし本当にこれほど長い棘突起と血道弓の持ち主だったとすれば、尻尾はかなり平たく見えたことだろう

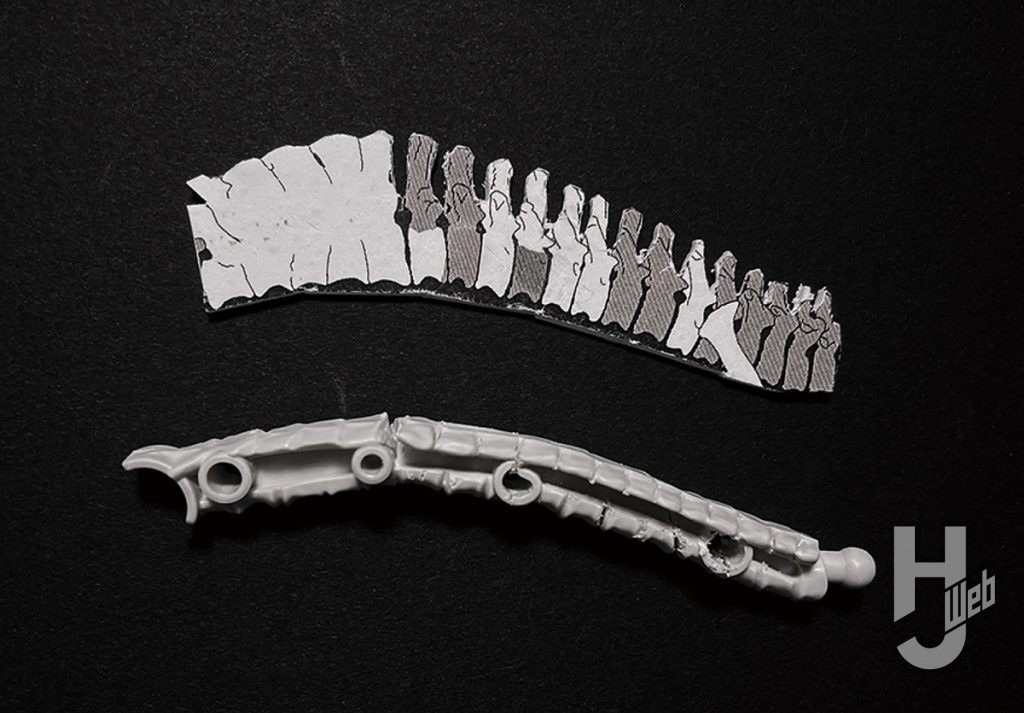

▲CM 9380の胴椎は1906年の時点でかなり正確に復元されているが、今日の復元と比べるとやや腹側に垂れ下がったような状態だ。キットパーツを仙椎と胴椎の間で切断し、やや腹側に曲げた状態で再接着する。棘突起もプラ板と置き換えておこう

▲CM 9380の胴椎は1906年の時点でかなり正確に復元されているが、今日の復元と比べるとやや腹側に垂れ下がったような状態だ。キットパーツを仙椎と胴椎の間で切断し、やや腹側に曲げた状態で再接着する。棘突起もプラ板と置き換えておこう

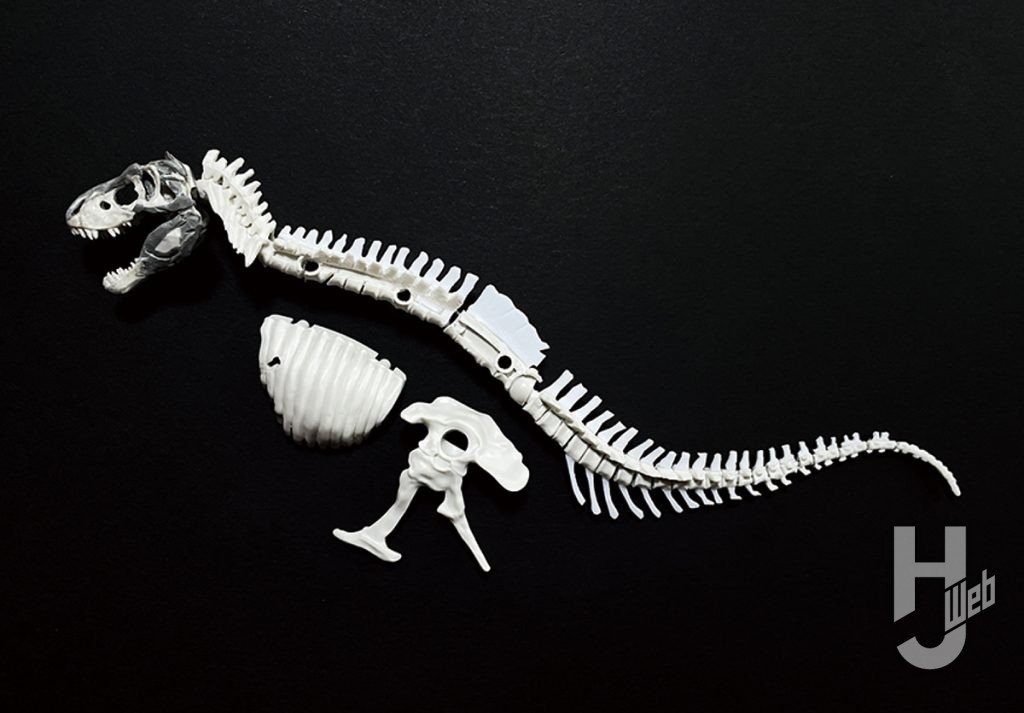

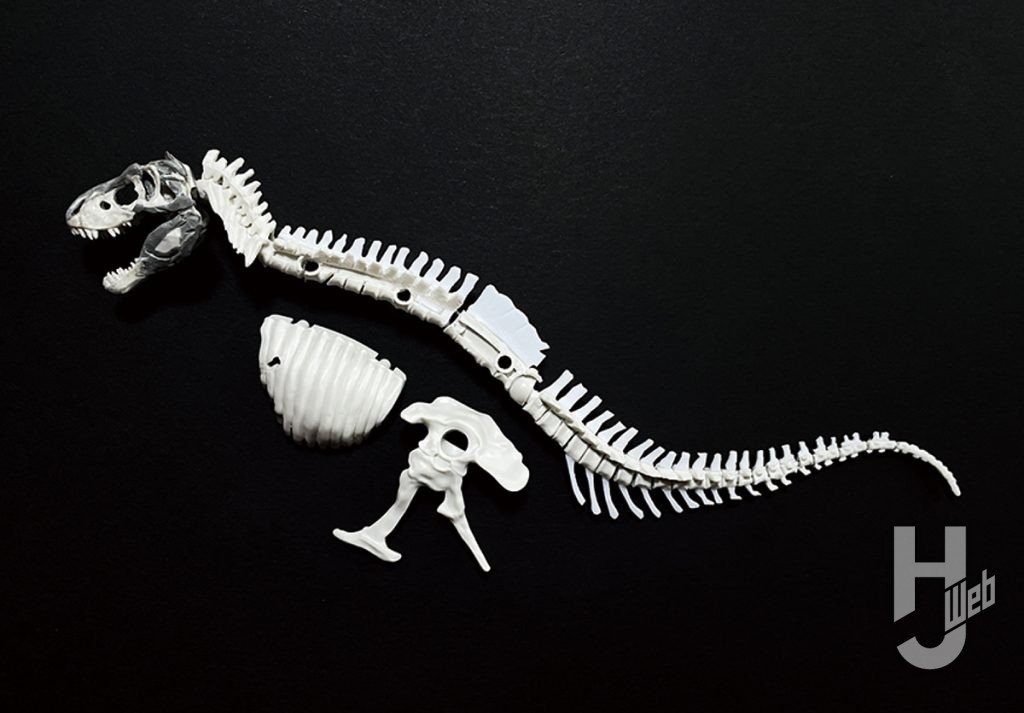

▲加工の終わったパーツを並べてみる。1908年に発見された標本AMNH 5027(『ジュラシック・パーク』のロゴのモチーフで有名)は頭骨と尾の後半部以外の椎骨・肋骨・血道弓が完全に保存されていたため、今回の作例のモチーフとした復元は10年足らずで刷新された

▲加工の終わったパーツを並べてみる。1908年に発見された標本AMNH 5027(『ジュラシック・パーク』のロゴのモチーフで有名)は頭骨と尾の後半部以外の椎骨・肋骨・血道弓が完全に保存されていたため、今回の作例のモチーフとした復元は10年足らずで刷新された

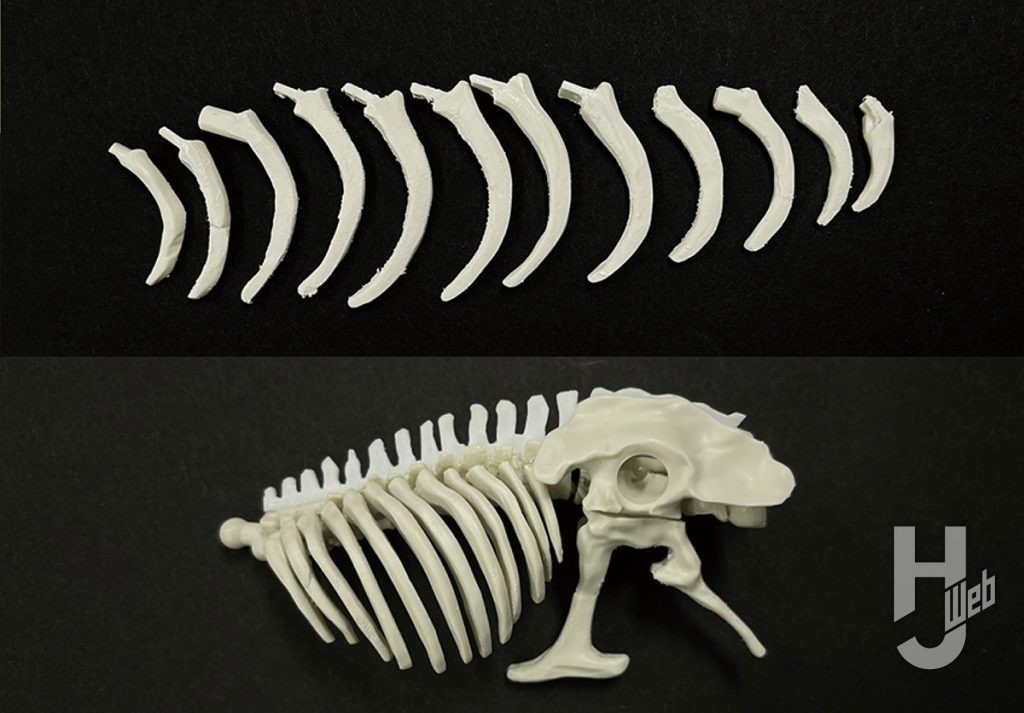

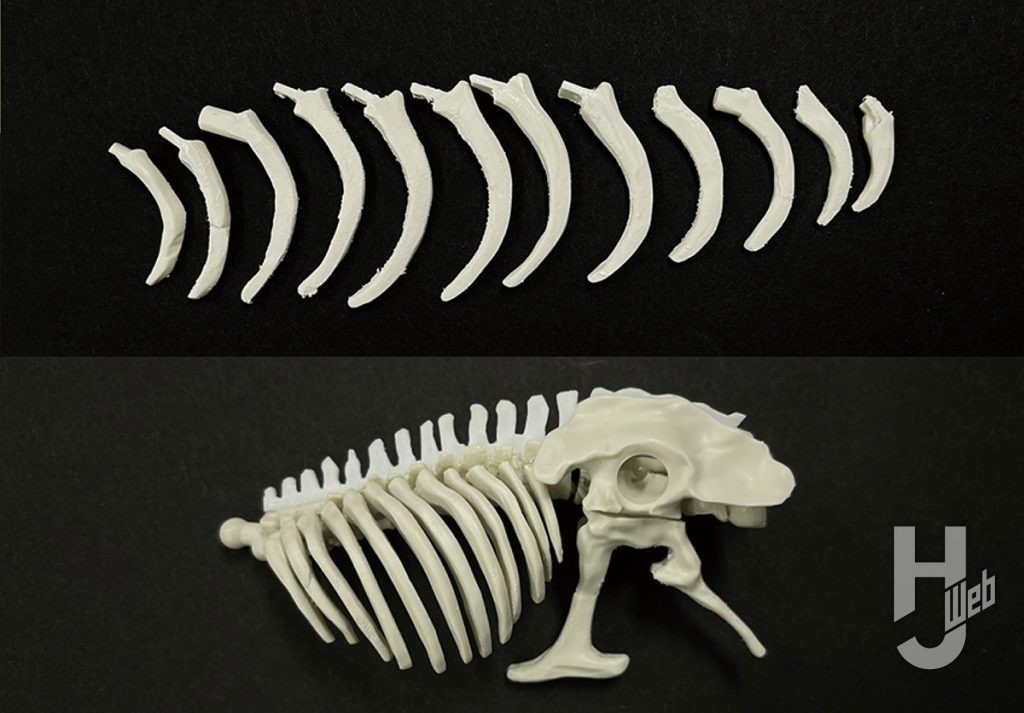

▲肋骨はすべてエッチングソーやナイフでひとつずつ切り離し、胴椎に再接着していく。1906年当時の復元では腰に近い肋骨が実際よりもかなり長く復元されているので、注意しておこう

▲肋骨はすべてエッチングソーやナイフでひとつずつ切り離し、胴椎に再接着していく。1906年当時の復元では腰に近い肋骨が実際よりもかなり長く復元されているので、注意しておこう

▲CM 9380の骨盤・仙椎は非常に保存状態がよく、恥骨のブーツ(末端の張り出し)の後半部を除いて完全な状態であった。キットは恐竜ビルドの都合上、骨盤の左右幅がかなり広いのでエッチングソーで切断したのち再接着して本来のフォルムに近づけよう。細部の形状もパテで整えておく

▲CM 9380の骨盤・仙椎は非常に保存状態がよく、恥骨のブーツ(末端の張り出し)の後半部を除いて完全な状態であった。キットは恐竜ビルドの都合上、骨盤の左右幅がかなり広いのでエッチングソーで切断したのち再接着して本来のフォルムに近づけよう。細部の形状もパテで整えておく

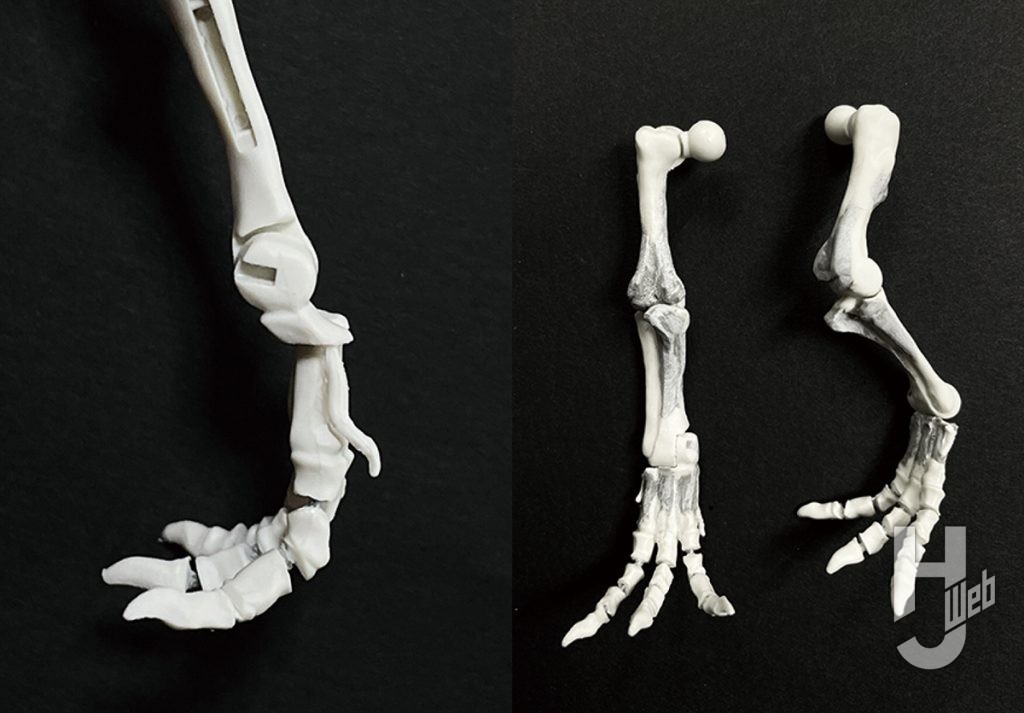

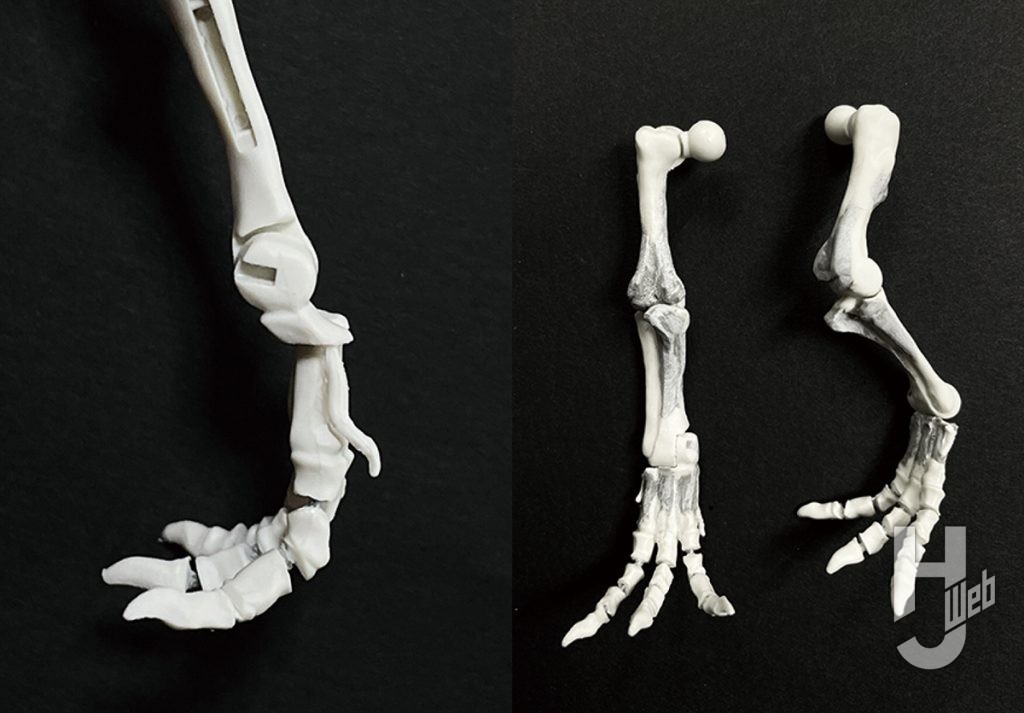

▲後ろ脚は、キットを切り詰めて長さを調整しつつ、パテで細部の形状を作り込んでいく。中足骨(足の甲の骨)は非アークトメタターサルにしておこう。足の第1趾(親指)は鳥類のように対向した状態で復元されていたのも「旧復元」の特徴だ。他の指は接地が安定するよう趾に金属線を通して可動化した

▲後ろ脚は、キットを切り詰めて長さを調整しつつ、パテで細部の形状を作り込んでいく。中足骨(足の甲の骨)は非アークトメタターサルにしておこう。足の第1趾(親指)は鳥類のように対向した状態で復元されていたのも「旧復元」の特徴だ。他の指は接地が安定するよう趾に金属線を通して可動化した

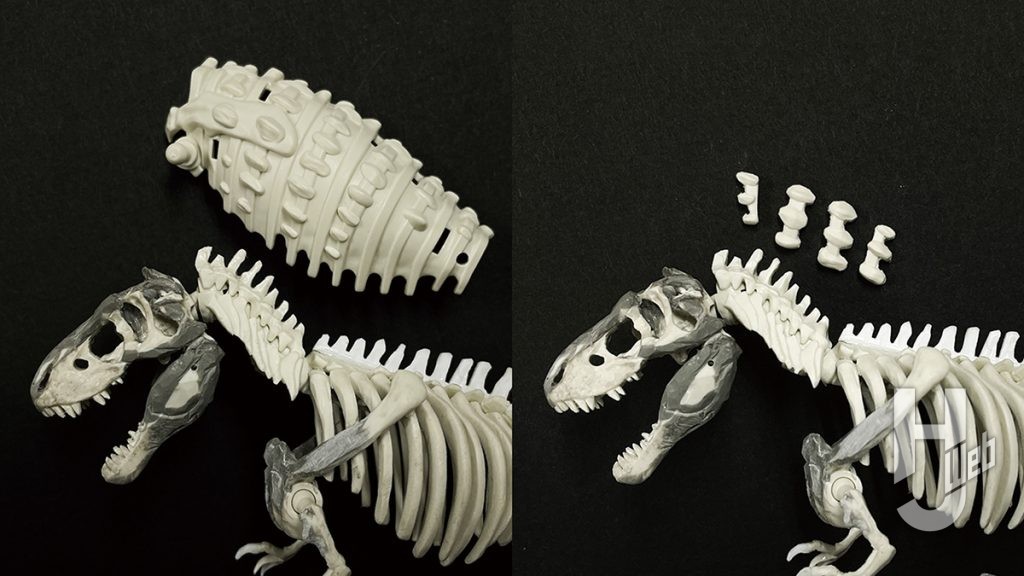

▲AMNH 5866がティラノサウルスであることが判明した1906年以降、しばらくの間ティラノサウルスは皮骨を持つ動物として復元されていた。当時の骨格図や復元骨格に皮骨が組み込まれたことはないが、当時の文献を参考に再現してみる。実際の化石と同様、アンキロサウルスの骨格ビルドから皮骨部分を切り出し、金属線で頸椎ブロックに接続する

▲AMNH 5866がティラノサウルスであることが判明した1906年以降、しばらくの間ティラノサウルスは皮骨を持つ動物として復元されていた。当時の骨格図や復元骨格に皮骨が組み込まれたことはないが、当時の文献を参考に再現してみる。実際の化石と同様、アンキロサウルスの骨格ビルドから皮骨部分を切り出し、金属線で頸椎ブロックに接続する

▲「ティラノサウルスの鎧」の配置は真面目に検討されたことがなく、せっかくの骨格が隠れてしまうということもあって、今回は首の部分だけに留めた。前肢は1905年、1906年の骨格図とも自信なさげな3本指として復元されているため、キットパーツにプラ板を加えて再現した

▲「ティラノサウルスの鎧」の配置は真面目に検討されたことがなく、せっかくの骨格が隠れてしまうということもあって、今回は首の部分だけに留めた。前肢は1905年、1906年の骨格図とも自信なさげな3本指として復元されているため、キットパーツにプラ板を加えて再現した

■塗装

▲せっかくなので、ホロタイプの産出部とアーティファクト部分を塗り分けてみる。産出部は実際の標本のイメージで、ブラウンをベースに、緑系や赤系のブラウンでまだらになるようエアブラシで塗装。さらにMr.ウェザリングカラーのフェースグリーンとラストオレンジでフィルタリングする

▲せっかくなので、ホロタイプの産出部とアーティファクト部分を塗り分けてみる。産出部は実際の標本のイメージで、ブラウンをベースに、緑系や赤系のブラウンでまだらになるようエアブラシで塗装。さらにMr.ウェザリングカラーのフェースグリーンとラストオレンジでフィルタリングする

▲フィルタリキッドを軽く拭き取ったら、エナメル塗料のサンドブラウンでドライブラシ。サーモンピンクのパステルでさらにエッジを利かせる

▲フィルタリキッドを軽く拭き取ったら、エナメル塗料のサンドブラウンでドライブラシ。サーモンピンクのパステルでさらにエッジを利かせる

▲これで完成! 命名当時世界を震撼させた白亜紀の超巨大肉食恐竜チラノサウルスの、机上に終わった幻の復元をプラノサウルスで「復元」することができた。研究史のなかにたたずむ「旧復元」と正面から向かい合うことで、衝撃のあの日からがトレスされる

▲これで完成! 命名当時世界を震撼させた白亜紀の超巨大肉食恐竜チラノサウルスの、机上に終わった幻の復元をプラノサウルスで「復元」することができた。研究史のなかにたたずむ「旧復元」と正面から向かい合うことで、衝撃のあの日からがトレスされる

▲1902年、アメリカ自然史博物館のバーナム・ブラウンと助手のリチャード・スワン・ラルはトリケラトプスの頭骨を採集する命をオズボーンから受け、モンタナ州のジョーダン近郊に露出するヘル・クリーク層で調査にあたっていた。首尾よくトリケラトプスを採集した2人はさらに、未知の巨大肉食恐竜の部分骨格―AMNH 973まで発見することになる。発掘とクリーニングは難航したが、オズボーンはカーネギー自然史博物館が同時期に同時代層から採集した巨大肉食恐竜の化石に焦り、先んじてAMNH 973を記載・命名することとした。かくしてクリーニングも終わっていないまま命名されたティラノサウルス・レックスは、翌1906年にAMNH 5866(ディナモサウルス・インペリオススのホロタイプ)をアンキロサウルスの皮骨もろとも吸収することとなった。オズボーンの死後、皮肉にもAMNH 973はカーネギー自然史博物館に売却され、CM 9380としてアメリカ自然史博物館製のアーティファクトをまとい、現代的な姿で展示されている。

▲1902年、アメリカ自然史博物館のバーナム・ブラウンと助手のリチャード・スワン・ラルはトリケラトプスの頭骨を採集する命をオズボーンから受け、モンタナ州のジョーダン近郊に露出するヘル・クリーク層で調査にあたっていた。首尾よくトリケラトプスを採集した2人はさらに、未知の巨大肉食恐竜の部分骨格―AMNH 973まで発見することになる。発掘とクリーニングは難航したが、オズボーンはカーネギー自然史博物館が同時期に同時代層から採集した巨大肉食恐竜の化石に焦り、先んじてAMNH 973を記載・命名することとした。かくしてクリーニングも終わっていないまま命名されたティラノサウルス・レックスは、翌1906年にAMNH 5866(ディナモサウルス・インペリオススのホロタイプ)をアンキロサウルスの皮骨もろとも吸収することとなった。オズボーンの死後、皮肉にもAMNH 973はカーネギー自然史博物館に売却され、CM 9380としてアメリカ自然史博物館製のアーティファクトをまとい、現代的な姿で展示されている。

Tyrannosaurus rex CM 9380

ティラノサウルス・レックス CM 9380

●獣脚類 ティラノサウルス科●全長約12m●白亜紀後期(マーストリヒチアン後期)約6650万?~6604万年前ごろ?●アメリカ・モンタナ州

BANDAI SPIRITS プラスチックキット “プラノサウルス” ティラノサウルス使用

チラノサウルス(CM 9380)

製作/ウラベヒロト(アーミック)

骨格図・解説/G. Masukawa(GET AWAY TRIKE!)

プラノサウルス ティラノサウルス

●発売元/BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン●1430円、発売中●約21cm●プラキット

\この記事が気に入った方はこちらもチェック!!/

\オススメブック!!/

ホビージャパンエクストラ vol.30

●発行元/ホビージャパン●1540円、発売中

詳細はこちら

粘土で作る! いきもの造形 恐竜編

●発行元/ホビージャパン●3080円、発売中

詳細はこちら

© BANDAI SPIRITS