【第7回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.10.06マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

警察予備隊のZIM部隊による巧みな誘導の結果、内藤新宿を徘徊していた300体あまりのマルゾンは中央公園内のカプセルに収容。作戦は成功したが、その夜、作戦に同行したテストチームは、謎の襲撃者がカプセルに放火し、すべてのマルゾンが失われたことを鈴木から聞かされる。一方、順調に傷も癒えつつある美伶も児童相談所への何者かの通報により、児童養護施設へと引き取られることになってしまう。

原作/歌田年

イラスト/矢沢俊吾

ZIMデザイン/Niθ

第7回

第18章 原因

元治大法医学教室に収容されていたマルゾンのサンプル第一号が死亡したと、鈴木に連絡が入った。

これで確認された〝存命遺体〟はすべて普通の〝遺体〟になったことになる。

だが、それは停滞ではなく進展を意味していた。

桝博士は直ちに病理解剖を行なったという。その結果を報告するとのことで、〈存対〉のメンバーが再び召集された。

鈴木とおれも急ぎ霞が関に駆け付けた。

いつものように保社省の山田委員長の進行で、早速報告会が行なわれた。

「桝先生、お願いします」

桝博士が頷いた。

「マルゾンの脳を開いて見ました。なぜ壊死が起きたのかを突き止めるためです。すると、単に壊死だと思っていた脳細胞が、実はスポンゴス状になっていることがわかりました」

大型モニターに、摘出された脳の断面が生々しく映し出された。

「うっ」

と、環保省の市原女史が呻いた。

「スポンゴス状? つまり〝エサウ病〟ということですか」

と、教科省の高橋課長が言った。

〝スポンゴス〟とは何だろうか。鈴木に耳打ちして訊くと、なんのことはない、スポンジのことだった。

「そのとおり。正確には〝シンヘンイ型エサウ病〟ですがね」

大型モニターに鏡文字で〝新変異型エサウ病〟という文字が現れた。

「〝新〟が付く変異型だから、〝異常ダピオン〟が感染増殖するというやつですな」

専門家らしく山田委員長が補足した。

「ダピオンというのは? ウイルスなのかね」

と、防災課の諏訪局長が訊いた。

「ダピオンは〝ダピブス〟と〝インフェクシャス〟と〝ビリオン〟の合成語で、〝感染性タンパク質粒子〟のことです。まあ、ウイルスのような性質のタンパク質ということですね」

と、高橋課長が補足説明した。教科省から来ただけのことはある、といったところだろうか。

しかしおれにはまるで魔法の呪文でも聴いているようだった。鈴木ならわかっているのだろうが、確認する気も起きない。

「んー、よくわからんが、それがどこで感染したというんだ。感染経路は?」

諏訪局長の理解もおれと似たようなものらしい。

「異常ダピオンというのは、感染した動物の肉を食べると移るんじゃなかったですか?」

と、市原女史が言った。

博士が頷く。

「そのとおり。エサウ病は散発性、つまり自然発生的な異常ダピオンが原因で、およそ百万人に一人の割合でしか発症しない稀有な疾患でした。しかし、スポンゴス状脳症の牛の特定危険部位を人が摂取して発症した場合は〝新変異型エサウ病〟といって、エウロパを中心に近年急増しています」

〝エウロパ〟とはやはりヨーロッパのことだろうか。大型モニターに、涎を垂らしてふらふらと足元がおぼつかない牛の動画が流れた。

ここに来てようやくおれは、彼らが〝クロイツフェルト・ヤコブ病〟と同じ病気の話をしているのだと気が付いた。

鈴木に小声で確認すると、果たして彼は頷いた。

クロイツフェルト・ヤコブ病──詳しいことはおれも知らないが、狂牛病になった牛の肉を食べた人が感染したということで、ずいぶん前に問題になっていたのを覚えている。

ということであれば、噛まれた美伶が発症しなかったのも道理である。特異体質ということではなかったのだ。

それにしても──久々に美伶のことを思い出した。彼女は児相で平和に過ごしているだろうか。寂しい思いをしていなければいいが……。

「するとあれですか、あの辺のウラジューゴ焼肉屋の肉が問題だったと。……まずいな、それは」

と、商工省の吉田部長が言った。彼の管轄なのだ。

「エサウ病の潜伏期間はどれくらいでしたっけ」

と、山田委員長が博士に訊いた。

「四年から六年。平均五年というところです」

「五年前といえば、内藤新宿にウラジューゴ人が急増した頃じゃないですか」

と、諏訪局長がすかさず指摘した。

「うむ。南北ウラジューゴが統一されて大ウラジューゴになったとたんに増えましたな。国内では特別、内藤新宿に集中した。裏ルートの存在は否定できない」

と、三田副知事が補足する。

「そう。結果、ウラジューゴ料理店が物凄く増えた」

と、吉田部長。

「ということは、今回の騒動は狂牛病感染肉によるエサウ病の流行、という結論となりましょうか」

山田委員長がまとめた。

「まあ、そうなんですが……」

博士の歯切れが悪い。

「しかし……エサウ病にしては凶暴過ぎませんか。それに感染者の数が多過ぎる」

と、高橋課長が疑義を差し挟む。

「確かにそうですね」

と、市原女史が相槌を打った。

「そうなのです。新変異型エサウ病は牛が由来で、一見〝アウグステ・データー病〟のようになります。歩行障害・軽度の認知症・視力障害……。しかし今回のマルゾンの症例は、もっと違う。そこで私が連想したのはスンダネシオイの〝ゲメタール病〟でした」

ようやく桝博士が思う所を披歴し始めた。

「ゲメ……何ですか」

と、吉田部長が訊いた。おれも訊きたい。

モニターに〝ゲメタール病〟と大書された。

「ゲメタール──スンダネシオイ語で〝震える〟と言う意味なんですが、ゲメタール病はスンダネシオイのある小さな島の風土病です。その島の住人は葬儀の際に死者の肉を食する風習があった。そのため、異常ダピオンが発生しやすくなった。ゲメタール病で死んだ人間の肉も当然食したから、流行が加速した。

もう一つの特徴として──ここが肝心なのですが──患者はひどく凶暴化したと言われています。人を襲って食らい付いたと。七〇年代に複数の先進国の研究機関が調査の末に介入して、ようやく食人の風習が禁止され、ゲメタール病も前世紀末には消滅したと言われています」

〝スンダネシオイ〟……どこの国だろう。

「スンダネシオイは××××××のことだ」

鈴木がおれの心を読んだかのように、東南アジアの国名を耳打ちした。

「要するに共食いの自然罰が当たったというわけですな。途上人らしいや。しかし我々文明人にはさすがにそれはないでしょう」

と、吉田部長が尊大に言った。

〝途上人〟という言葉を初めて聞いた。

「しかし、パンデミックかと思えるほどの集中的で急速な感染です。それに凶暴化……。ゲメタール病を連想しないわけにはいきません」

と、桝博士。

「だってそれはもう消滅したんでしょう?」

と、諏訪局長。

「ううむ、しかし……若干、気になるな……」

と、警予隊の谷口士長がぼそりと呟いた。

「士長、どうしました」

議長の山田委員長はそれを聞き逃さなかった。

おれも気になる。

「あ、うむ……話してもいいものかどうか……」

谷口士長が珍しく口ごもった。

「というと軍事的な領域の話ですね……ここでの話は一切、外部に漏れないことになっています」

と、山田委員長が続きを促す。

「そうですか。では──概略ですが……北ウラジューゴが武力で南北統一を成功させたのは、圧倒的なその兵力のお陰だと言われています。彼らはなぜ短期間で強くなれたのか。それは先進的な農業革命により食糧の確保を達成、富国強兵のための三つ子政策で人口増加、この二本柱でこれまで以上に優先的に国軍を強化した結果だと言われています。しかし……三つ子政策が施行されたからと言って、簡単に人口を増やすのは難しい。新政策が施行されてからわずか十二、三年でそんなに兵士が育つわけがない」

谷口士長はそこまで一気に話し、ペットボトルの緑茶を飲んだ。

「確かにそうだ。数字が合わない」

誰かが言った。

「食糧事情がよくなって、兵士の基礎体力が上がったのは確かだそうですが」

と、高橋課長。

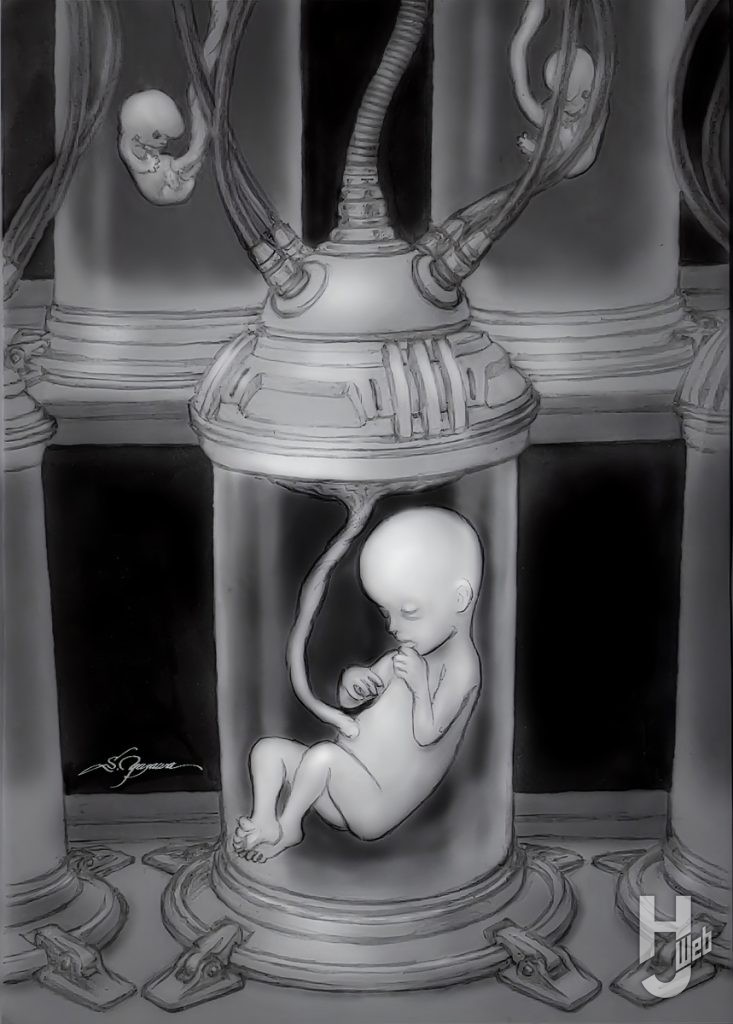

「そうです。──実はこれ、一部先進国の情報機関にとっては半ば常識となっているんですが──食糧事情の改善と兵士の増員は同じ理由によるものです。……つまり北ウラジューゴは、禁断の〝ヒト・ラムリス〟に手を出したというんです」

と、谷口士長が声を低めて言った。

「おお……」

一同にどよめきが起きた。

「やはりそうか! 奴らのやりそうなこった!」

と、吉田部長が吐き捨てるように言った。

「ヒト・ラムリスの実現は我が国では法律で禁じられています。もちろん世界的にも主に倫理的な理由で禁じられていますね。具体的には、ラムリス人間の人格・人権の問題、奴隷化の問題、差別問題などが挙げられます」

と、保社省の役人らしく山田委員長が解説した。

〝ラムリス〟──なんとなくわかるような気もするが、確かめるため、おれは小声で鈴木に訊いてみた。

鈴木はすぐに耳打ちを返した。

「ラテン語で〝小枝の集まり〟を意味するんだが──お前の知っている言葉にすると、〝クローン〟のことだ」

やっぱりそうか! 〝ヒト・クローン〟……!

谷口士長が続ける。

「しかし彼らは元々、国益のためなら手段を択ばない集団だ。実行可能なことなら何でもやります。ヒト・ラムリスの実現に成功するや、兵士に育てることを優先させた。一斉に百万のラムリス人間の胎児を作って育て、幼少の頃から軍事訓練のみを受けさせ、十二歳になるや即、実戦投入ですよ」

「十二歳って……」

と、市原女史が絶句する。

「まだ子供じゃないか」

と、高橋課長が引き継いだ。

「彼らは成長が早く、外見は十五、六歳程度に見えるらしいです。確かに小柄ではあるんですがね。──まあ少年兵といったところですが、彼らには人権など無いから、片っ端から決死作戦に参加させられた。自爆攻撃などはその最たるものです」

「自爆……」

「うう……」

市原女史がまた呻いた。

「酷いな。それでは南ウラジューゴ軍が勝てるはずがない」

と、高橋課長。

「ラムリス人間は本当に成長が早いのかね」

と、諏訪局長が訊いた。

「それはどうですかね。何か別の理由じゃないですか」

と、高橋課長。成長促進剤のことを言っているのだろうか。

「それで、食糧事情の改善もやはりラムリス技術によるということですか」

と、吉田部長が身を乗り出した。商工省として興味があるのだろうか。

桝博士が人差し指を立てた。

「羊や豚など、ラムリス成功例のある家畜は当然やっているでしょうな。そういえば西マンチュリアでは、難しいと言われた赤犬でも成功していたとか」

赤犬──食用犬、つまりチャウチャウか……。

向かいの席でサトーコーポレーションの佐藤社長が額に片手を当てていた。

しかし谷口士長は首を横に振った。

「いや、もっと効率的な方法です。ラムリス人間は不完全な者、短命な者も多い。それに厳しい軍事訓練で死亡する者も後を絶たない。もちろん実戦での致命的な負傷、それによる死。そこで……その、遺体を解体して兵糧にしていたと言うんですな……」

「つまり食糧?」

何人かが「うっ」と言って口を押えた。

「まさに共食いだ!」

また吉田部長が叫ぶ。

「さっきのスンダネシオイの途上人と同じだ」

と、諏訪局長。

鈴木ですら、おれの隣で不快そうに頭を振っていた。いや、ベジタリアンだからこそか。

「つまり、エサウ病の温床ということか」

「いや、エサウ病というより、限りなくゲメタール病の方に近い」

と、桝博士が厳密を期す。

「しかもラムリス人間ですよ。どんな突然変異があるかわかりません」

と、山田委員長がきっぱり言った。

「確かにそうですな……」

すぐに博士が同意を示す。

「ということは、マルゾンたちはみな北ウラジューゴ軍のラムリス兵ということになるんですか」

諏訪局長が訊いた。

「ということになるのかな」

と、吉田部長。

おれは違うと思った。

ラムリス兵の外観は十五歳程度だったという話だし、年齢を重ねたとしてもまだかなり若いだろう。おれが見たマルゾンには年配者も多くいたはずだ。

「いや。逆ですな。国家機密であり国際的スキャンダルのはずのラムリス兵は、一切国外には出さないでしょう。マルゾンは一般のウラジューゴ人だと思います」

と、谷口士長。

やはりそうか。

「そりゃそうだ」

と、三田副知事。

「え、ということは……?」

諏訪局長が顔を顰めた。

「ラムリス人間の肉を食べていた一般人もいたと」

と、吉田部長がはっきり言った。

「そういうことですね」

「あのマルゾンたちは、ウラジューゴ料理店の従業員や関係者であり、ラムリス人間の肉を賄いなどで日常的に食べていたということですか」

と、高橋課長が訊いた。

「いや、賄いに限定する必要は無いのでは」

と、諏訪局長。

「そりゃそうだ。客に出す料理の食材として、ラムリス人間の肉を使っていた可能性があるということか……」

と、吉田部長。

「だから、同時多発なのか……。潜伏期間を経て、今、一斉に発症したと」

山田委員長が嘆息する。

「では……大ウラジューゴ本国でも今頃は同じことが?」

と、市原女史が気が付いた。

谷口士長が頷いた。

「間違いなく起きているでしょうな。しかしあの国だ、その事実を国外に漏らすはずがない」

「ああっ」

高橋課長が突然声を上げた。

市原女史が飛び上がり、怪訝そうに問うた。

「どうしました」

「中央公園で起きた放火ですが──犯人はジョージ・ユアンらウラジューゴ系だった。つまり、祖国のために証拠隠滅を図ったんではないでしょうか……」

誰かの溜息が聴こえた。

「なるほど、確かに構図からするとそうだ」

と、山田委員長。

「してやられたか……」

「間違いないですな」

と、谷口士長が言い切る。

高橋課長が冷静に続ける。

「しかしラムリス人間の肉を食べた客がいたとしたら、内藤新宿以外の土地に散っていることになります。早晩、他でも騒ぎが起こりうる」

「うむ……」

「た、確かにそうだ」

不安そうな同意の声がいくつも上がる。

「すぐに公表して注意喚起をしなくては」

と、諏訪局長が防災課として進言した。

「しかしどう言えばいいでしょうね。パニックを引き起こすわけにはいかない」

山田委員長は心配げだ。

「そもそもどれくらいの量のラムリス肉を食べたら、エサウ病というかゲメなんとか病になるのか」

と、吉田部長が訊いた。

「短期間でそれを数値化するのは困難ですな」

と、桝博士。

「しかし、感染の可能性がある人間を把握しておく必要はありますよ」

と、市原女史。

「だが、どうやって調べる?」

「うーん……」

「……」

皆が押し黙った。

「──ひとまず新種の伝染病ということにして、最寄りの医療機関に申し出るように呼びかけるしかないですな」

と、諏訪局長が提案した。

「いや。マルゾンの様子はメディアによって知れ渡っています。自分や家族・知人があのようになるのではないかと、やはりパニックになります」

と、高橋課長。

「マルゾンと肉の関係は伏せて、外向けには別の事案ということにするしかないのではないでしょうか」

と、市原女史が冷静に答えた。

「そうですな」

「しかし、いったいどういう……」

吉田部長が訊く。

市原女史が続ける。

「こうしたらどうでしょう。歌舞伎町のウラジューゴ料理店合同のキャンペーンみたいなものをやるんです。店舗再開記念と称して、封鎖前にあの地区の店で一度でも料理を食べたことがある人には、再来店時に大幅な割引をします、というような──」

「当世流行りのフェイクというやつか」

「そのとおりです」

おれは唖然とした。この世界では今、〝フェイク〟が何やら流行の一つになっているらしい。

「それだ!」

吉田部長が叫んだ。商工省として気に入ったのだろう。

「さすがですね。それなら大抵の人は反応する」

と、山田委員長。

「女子力というやつですか」

誰かが持ち上げる。ここではそんな言葉がまだ使われているのか。

「しかし、どこまで遡ればいいですかね」

「ひとまず南北ウラジューゴ統一の年あたりかと」

「どうやって過去に来店したことを証明すればいいかね」

「まずはレシートですか」

「そんなに長くは持っていないだろう」

「せいぜい一年かそこいらですな」

「うーむ……」

「あとは自己申告しかないでしょう」

「当然、虚偽の不届き者が押し寄せるでしょうな」

皆が口々に言う。議題がずいぶんと矮小になった。

「やむを得ませんね。すべて個人情報を記録に控えます」

と、市原女史。

「適当なアンケートを取って、その内容で判断するというのはどうだろう」

と、高橋課長が提案する。

「そうか。どの店で何を食べたとか」

「それはインテリホンの〝食いログ〟で調べられたらおしまいです」

「では他にどんな質問がある?」

「店内の印象とか、店員の感じとか」

「それは誰が判断するんだ」

もはや何の会議かわからなくなってきた。おれと鈴木は欠伸を噛み殺していた。

「そうですねえ──著名なグルメライターに任せるというのはどうですか」

「それだ!」

と、吉田部長がまた軽薄に同意した。

「歌舞伎町のウラジューゴ料理店に詳しいライターとなると、本人もきっと食べて……」

と、市原女史が気が付く。

「本人には真実は話せないな」

高橋課長が言った。

「気の毒だ」

「だが、街が復興するまでどのくらいかかるかわからない。待っていたらその間は伝染病のキャリアは野放しになる」

「それなら、実際に復興する前にキャンペーンをやるべきでしょう。それもすぐに」

と、高橋課長が強く進言した。

「それだ!」

「賛成」

「いいね」

「それなら会場はどこでもいいわけだ」

口々に賛意が示される。

「──以上で問題点は出切りましたか? では、追ってフェイクのイベント実行委員会の座組みと会場手配を進めましょう」

と、山田委員長がまとめた。

方向性が定まったためか、最後は呑気な雰囲気になった。お昼休憩となり、めいめいに仕出し弁当を開く。

魚料理だったので、おれは心底ほっとした。周囲の声にもそんな気分が滲んでいた。

二週間後に歌舞伎町入口の路上で、これまた呑気なアンケート調査が大々的に行われた。それをもって〈存対〉委員たちは一見落着といった顔をしていた。

だが、異変は思いもしない所で静かに進行していた。