【第5回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.09.22マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした

正体不明の存命遺体に対する不安が広がるなか、既存の装備では存命遺体に歯が立たないことを予測した鈴木は、自社で開発中だった軍用パワードスーツの転用を政府に提言。その外装の設計をSF知識の豊富なかつての相棒、鷲尾に依頼するのだった……。

原作/歌田年

イラスト/矢沢俊吾

ZIMデザイン/Niθ

第5回

第12章 テストチーム

おれと美伶が図書室で駄話を繰り広げている間にも、新宿、いや内藤新宿の状況は刻一刻と悪くなっていった。

ニュースが伝えるところによると、集客の中心である映画館・劇場・ゲームセンターといった娯楽施設は完全休業。もちろん多数ある飲食店も同様だ。

街の外部から通う勤め人たちは仕事を休まされた。街の中に住居のある人々は区の避難所か親類・知人宅への避難を促された。

今は、それを拒否する頑固者や非合法に棲みついている人間たちだけがひっそりと籠っているという。

こちらでは〝マルチコプター〟と呼ばれるドローンによる撮影が行なわれ、歌舞伎町の現在の様子が初めてテレビ公開された。

とはいえ、あまりに酸鼻を極める映像のため、ほとんどモザイク処理がされていた。

特に地面のほとんどがモザイクで、そこに多くの〝本物の遺体〟が横たわっていることを表していた。

また、マルチコプターが近付くとカラスが一斉に逃げ出すのもわかった。屍肉を貪っているのは明らかだ。

さらに、時折り猫やネズミが集団で移動しているのも見えた。むしろそちらの方がカラスよりもショッキングだった。

こうして小動物や昆虫や微生物によって、遺体はますます無残な姿に変貌していくのだろう。

モザイクが掛けられていないのは遠景の〝存命遺体〟だ。彼らはただ立っているか、座り込んでいるかで、あまり動きを見せていない。ぞろぞろと彷徨っているという印象は皆無だった。

試作パワードスーツの製造開始からきっかり四日目、「完成したぞ」と、薄い笑みを浮かべて鈴木は言った。

一緒にビルの敷地内にある研究施設へ向かうことになった。

外は弱い雨が降っていた。満開の桜がしっとりと映えている。

「春雨じゃ、濡れていこう」

鈴木がおどけたように言った。そんなことを言うやつだったか。

タワーオフィスを出て、よく整備された歩道を歩いてビルの裏手へ。元の世界でのおれの微かな記憶ではホテルがあった場所に、真新しい倉庫のような建物が並んでいた。いや、倉庫にしてはずっと近代的で、映画の撮影所の様にも見える。

建物の一つに近付く。二人のセキュリティが守る入口を入ると、細い廊下が奥へ続く。ここはシャワールーム、ここはトレーニングルーム、ここはレクリエーションルームと、鈴木が部屋の説明をしながらヒョコヒョコと短躯を揺らして先を歩いて行く。

突き当りの一室の前で、掌をかざした。ピッと鳴り、次いでロックが外れる音。

「指紋認証かい?」

「掌紋だ」

そこはいわゆるテストセクションだった。

「まずは専任のテストパイロットを紹介しよう」

「テストパイロット……」

「そうだ。パワードスケルトンRICOの試作テストから継続的なモニタリング、製品版の出向インストラクターまでを専門にやってもらっている。ゴリにもこのテストパイロットになってもらおうと思っているんだが、どうだ」

「そうくると思った……。自分が設計を手伝った物は装着してみたい」

「体力はどうだ」

「最近はよく走っているよ。フルマラソンの経験もある」

おれはその場で足踏みして見せた。

「決まったな。──もっとも、パワーアシストはそもそも各人の体力に合わせるものだから心配は要らない。それと、お前が設計に関わったことは仲間には内緒にしておいた方がいい。変なバイアスがかかるとやりづらいのはお前だ」

「……わかった」

鈴木に促されて、おれはオレンジ色の専用インナースーツに着替えることになった。ウエットスーツのごついタイプという感じだった。背広を作るからと言われて先日採寸してあったので、身体にピッタリとフィットした。全身にコード状のものが這っており、各所にセンサーが配されている。それらが筋肉の電位を拾うのだろう。

そのままテストセクションの奥へ向かった。

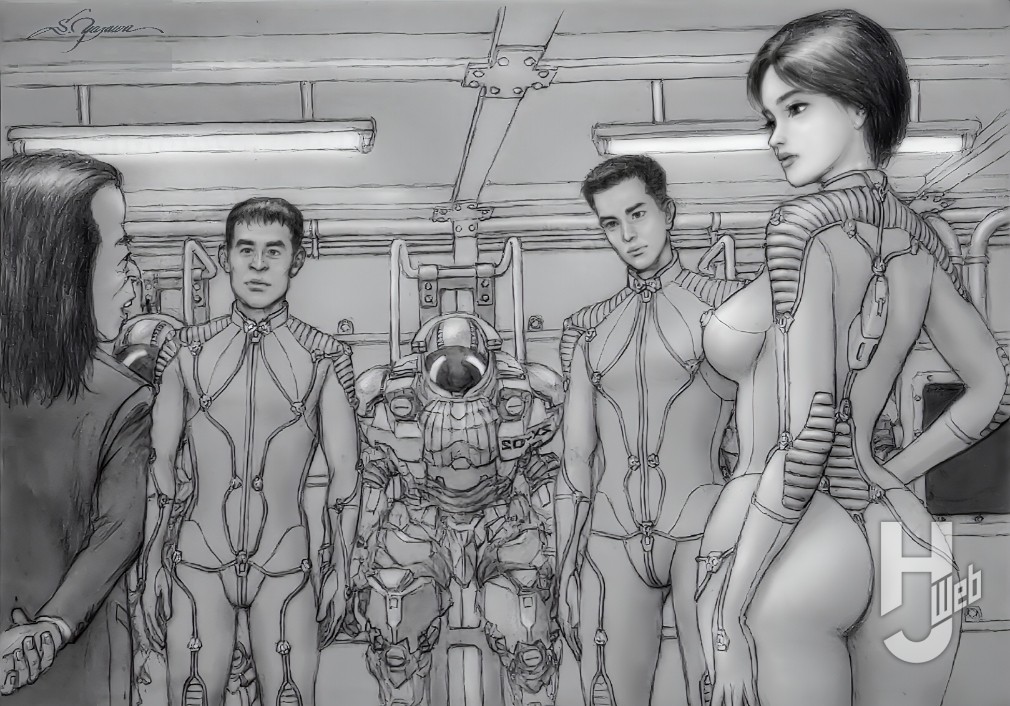

待機スペースらしきブースに入ると、同じくオレンジ色のインナースーツ姿の男女のペアがベンチに座ってくつろいでいた。男はクルーカット、女もショートカットだ。年齢はおれと同年代のようで、二人は親しげにしていた。

「社長」

「押忍」

と、二人は鈴木の姿を見て素早く立ち上がった。

揃って美男・美女で、プロポーションもよく、鍛え抜かれているように見えた。

「楽にしてくれ。こっちは僕の古い知り合いでね、鷲尾という。急遽プロジェクトに参加してもらうことになった。君たちと同じテストパイロットだ。経験は浅いが、勘がいい。うまく付き合ってやってくれ。それと、彼はディスレクシア──失読症だ。文字がうまく読めないのでフォローしてやってほしい」

〝失読症〟か。あのトム・クルーズもそうだったという。うまい言い訳だとおれは思った。

「押忍。オレは猿座といいます。猿が座ると書く。よろしく」

男が言って握手を求めてきた。改めて近くで見ると、やはり端正な顔をしていた。名前とは裏腹だ。〝ゴリ〟の渾名のおれの方こそ似合いそうな名前だった。

おれは「鷲尾です。飛ぶ鷲に尾っぽの尾」と名乗って手を握り返した。

同様に女の方とも握手を交わす。彼女は赤ん坊の坊に丸で、坊丸と名乗った。切れ長の目の純和風な整った容貌をしている。一瞬だが、媚びたような笑みを浮かべた。ピッチリしたインナースーツが身体の曲線をはっきりと伝え、おれは目のやり場に困った。

おれの視線に気付くと、猿座が坊丸の腰に手を掛けて引き寄せた。あたかも『自分のものだ』とでも言うように。

「君らには今日から新型機のテストをしてもらう」

と、鈴木は宣言した。

鈴木に促され、おれたちは隣の格納庫に移動した。

視界が一気に広がる。

明るい格納庫の片隅に、専用ハンガー──といって洋服のそれにはまったく似ていない──に架けられた三体のパワードスーツが並んでいた。

RICOと違い、補助的な外骨格ではなく完全密閉式なので、図面で見るよりもズングリと体積が大きく感じられた。また、おれが意図したとおりに頭が大きく、まさに〝××腫のゴリラ〟だ。しかし、軽量化は図られているので、重心が高くて困るということはないはずだった。頭周りの空間が広いので、圧迫感は緩和される。

ボディはニューチタンとやらの削り出し状態のままで、銀色に輝いている。胸にはZX-01からZX-03まで番号が逆文字のステンシルで噴き付けられていた。

「こいつは〝ズィム〟だ。ZIMと書いてズィムと読む」

鈴木は誇らしげに言った。

間違いなく、『宇宙の戦士』で主人公を鍛え上げる鬼教官〝ズィム軍曹〟がその由来だろう。わけを知っているおれは、独りニヤついてしまった。

型番の〝ZX〟は〝ZIM実験型〟という意味だろうか。

「ちなみにZIMとは何の略称ですか?」

と、猿座が訊いた。

「〝存命・遺体・抹殺服〟だ」

鈴木が抑揚のない声で答えた。

〝Zonmei Itai Massatsu-fuku〟か。やはり鈴木らしいストレートな命名だった。

「服……これが!?」

猿座が素っ頓狂な声を上げた。

「そうだ」

「あたしには服というよりゴリラか熊の銅像に見えますが」

と、坊丸。見たまんまを言っている。ある意味正しい。

「しかし中に入れる」

と、鈴木。

「この中に……?」

ここでは〝パワードスーツ〟という言葉は無く、〝服〟に喩えられたのは初めてなのだろう。無理もない。ましてや〝モビルスーツ〟など論外だ。

「なぜ驚く。閉所恐怖症の者は採用していないはずだが」

「それはそうなんですが……」

「さて」

鈴木は咳払いをし、続ける。

「〝存命遺体〟のことはすでに聞き及んでいると思う。異常な怪力と殺傷性があり、また未知の病原体に侵されている可能性がある。生身の人間では近付けない。といって車両で近付くには限界がある。建物にも入れない。そこでこのZIMの出番だ。たまさか開発中だったこの新型パワーアシストマシンを大急ぎで完成させた。ZIMなら存命遺体と互角以上に渡り合えるはずだ」

「おお」

と、猿座が声を上げる。

鈴木は全員の顔を見渡してから続けた。

「近々、存命遺体に占拠された内藤新宿の封鎖区画を偵察することになった。すでにマルチコプターによる上空からの偵察は済んでいるが、今度は徒歩によって詳細に調べることになった。その大役を君たちが担って欲しい。ただ、この仕事には命の危険が伴う。気が進まない者は拒否してもらっても構わない。しかし我が社のZIMを世間にアピールするまたと無い好機であることは確かだ」

なかなかの名調子である。

「もちろん、やらせていただきます」

と、猿座が即答。

「同じくです」

と、坊丸。

元よりおれにも否はない。軽く手を挙げて同意を示す。やはり今は与えられた仕事をこなすしかないのだ。

「助かる。──なお、実施日は五日後だ。それまでにこのZIMに充分慣れておくように」

「一週間無いんですね……」

と、坊丸。

「申し訳ない」

まるで泥縄式だったが、文句を言っている場合ではなかった。

鈴木が続ける。

「従来のRICOもこのZIMも共にパワーアシストマシンだが、ZIMはレベルがかなり違う。内部の基本的な構造はRICOと同じだが、アシスト・トルクは段違いにあるし、そもそもボディが違う。ニューチタン合金製の装甲に覆われており、外部からの衝撃にも強い。しかも完全気密性で、酸素ボンベを増設すれば水中でも活動が可能だし、場合によっては宇宙空間にも出られる」

おれたちはZIMの前へ行った。

「バッテリーのもちはどうですか」

と、猿座が訊いた。

おれも気になった。

「まだ試作段階だからそうはもたない。アクションの内容にもよるが稼働時間は約三〇分だ」

「三〇分……」

「ただし電源車にケーブルを繋ぐことができる」

「その場合は電源車の行ける場所で、ケーブルの届く範囲ということですね」

坊丸の言葉に、鈴木は頷いて続けた。

「一番機は猿座、二番機は坊丸、三番機は鷲尾。予め君らを採寸しておいたので、既に体型にアジャストしてある。装着してみて身体に合わない部分があれば各自微調整してくれ。多少のバッファはある。マニュアルがそこのキャビネットの上にある。他に不明な点があれば、整備の人間に訊いてくれ」

鈴木がそう言って後ろを指差すと、デスクの前で白衣の男が面白くも無さそうに手を振っていた。

おれたちは、整備員の補助を受けながらZIMを装着した。内側には関節部分を中心にほどよい固さのクッションが付いていた。それがZIM本体と装着者とを密着させ動きを追随させる。マニピュレーターは手と接しておらず、微細なセンサー内蔵のグローブの動きと連動するようになっている。足先も高下駄を履いているような恰好だ。

「RICOとはかなり勝手が違う」

と、猿座が言った。

「そうね。自分ではどうなっているのか見えないし」

坊丸が同意する。

おれはハンガーに架かったRICOを振り向いた。思うに、外骨格のそれは身体に装着した状態を自ら視認できるが、ZIMは自分が中に入ってしまうので様子がわからない、ということを言いたいのだろうか。──どうにもこの世界の人間の思考は理解しづらい。

手こずっている二人を尻目に、おれは易々と着ることができた。すぐに手足を動かして見せる。

設計の仕上げを手伝ったとはいえ、装着するのは初めてだった。しかし、高校時代の文化祭で、ほぼ同じ構造の物を着たので身体が憶えていたのかもしれない。あの時はかなりトレーニングを積んだものだった。

「手際がいいですな……」

猿座がおれを見て言った。

「鈴木社長が〝服〟だと言ったので、着るつもりで装着したら楽にできました」

と、おれは返した。嘘ではない。ただし昔の話だ。

耳にスポーツタイプのイヤホンに似た物を詰め、口許のインカム用マイクと飲料吸入チューブの位置を調整した。ヘルメットを閉める。

二人が装着を終えてヘルメットを閉めるのを待ち、インカムのスイッチを入れた。

〔感度良好〕

〔同じく〕

〔あー、本日は晴天なり〕

と、最後におれが言った。

〔本日は雨ですよ〕

と、猿座がすかさず言った。マジレスか。

〔いや、まあそうなんですが……〕

おれたちはめいめいに歩いたり、体操のような動きを試した。

アシスト・トルク、つまり補助力の上げ加減はプラマイゼロのレベルに設定してあり、重いZIMを着ていても自分の体重しか感じていない状態だ。動作の追従性というのだろうか──は思ったより悪くなく、タイムラグはほんのわずかだ。

〔確かにあんたの言うとおり、服を着たつもりで動いたら楽だった。礼を言います〕

と、猿座が共用回線で言った。

〔本当ですね〕

と、坊丸。

二人共、こちらの人間にしては勘がいいようだ。鈴木が選んだだけのことはある。

ひとしきり動き回り、機能の確認が終わると、猿座と坊丸は勝手知った様子で奥の区画へ向かってゆっくり歩き出した。おれもついて行く。

そこにはフィールドアスレチックのようなセットが組まれていた。人工的な小山や谷・プール・橋・雲梯・桁高の低いトンネル、障害物競争のネットやターザンロープまである。

おれたちはスロープを昇り降りし、トンネルをくぐり、雲梯にぶら下がった。全員が二度ずつ転倒したが、痛みはまったく感じなかった。

整備員が近付いてきて言った。

「そろそろバッテリーが無くなります。各自で除装してください。基本的には左腕のインターフェースで入力しますが、緊急時はここのレバーを引いてください」

と、整備員が坊丸のZIMの脇腹を示した。マッチ箱程度の窪みがあり、指をかけるレバーが埋め込まれている。ZIMのマニピュレーターでも操作可能なクリアランスがあった。それが両脇に一つずつある。

「左右どちらか片方を操作すればOKです」

整備員がレバーを引くと、バクンッ!といって坊丸のZIMの上半身が前後に割れた。インナースーツの盛り上がった胸が飛び出し、おれはドキリとした。

その時、また猿座がおれにチラリと一瞥をくれたのがわかった。

おれたちは待機ブースに戻った。

フリーの自販機からスポーツ飲料を取り出して飲む。

「あんた、歳はいくつですか?」

と、猿座がおれに訊いた。

「二十五歳になったばかりです」

と、おれは答えた。

「あ、あたしと同じだわ」

と、坊丸。

「オレは二十六だけど、ほとんど同年代だから……タメ口でいいぜ」

と、猿座が提案したのでおれは乗ることにした。

「わかった」

「あんたは鈴木社長の肝入りのようだけど、どういう関係なんだ?」

おれはまた答えに窮した。よくよく考えてから答える。

「高校のSF研の仲間……いや、大先輩が彼なんだ」

「エスエフ?」

「空想科学のことだよ」

「ふうん……よくわからないが、まあいいや。今まではどんな仕事を?」

〝マンガ原作〟と言い掛けたが、やはり証明する術が無いことを思い出し、やめた。適当に捻り出す。

「雑誌のライターだった」

「ルポライターか?」

「そんなところだよ。──君たちはここは長いのかい?」

「二人とも二年弱というところだ。オレはこの前は警備会社に二年いた」

「あたしはダンサーだったけど、食べていけてないので来たの」

ここにもダンサーという仕事はあるのか。しかし異色な経歴だ。

「みんな色々なんだな……」

そうしているうちにバッテリー交換完了の知らせが来て、おれたちはZIMのトレーニングを再開した。