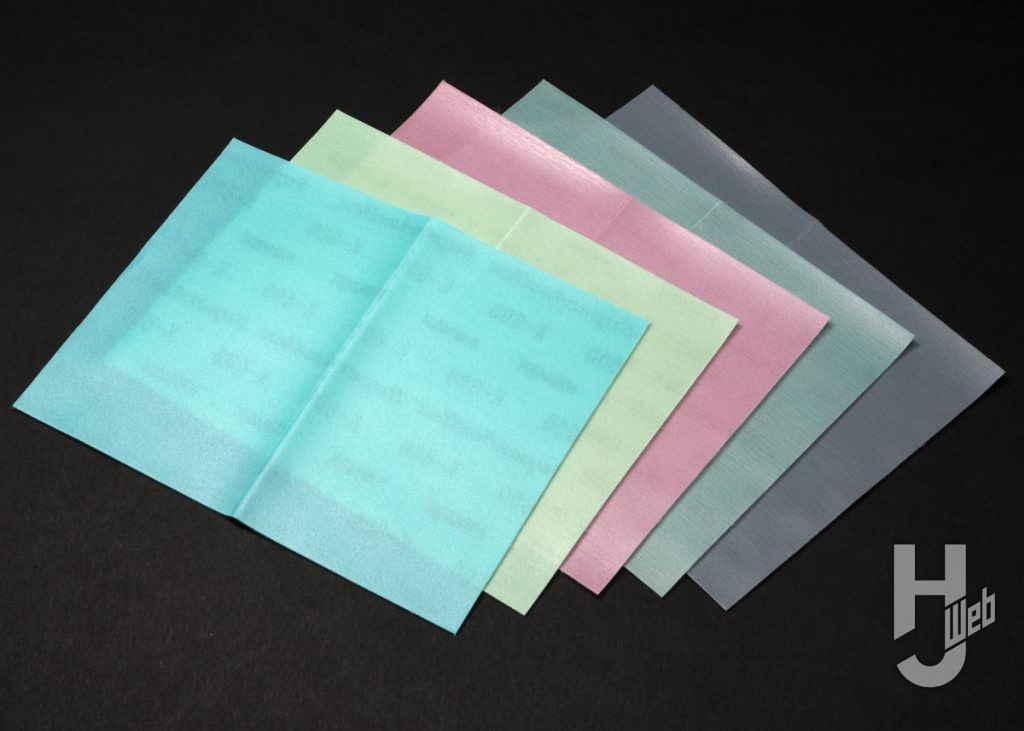

曲げに強い! なめらか仕上がりのタミヤ「布ヤスリ」を試す!!

2025.09.20

プロモデラー「ノモケン」が教える工具、マテリアルの使い方!! 【布ヤスリ/タミヤ】

< [前のページ]番手は600~3000番

パーツ曲面に沿ったヤスリ掛け

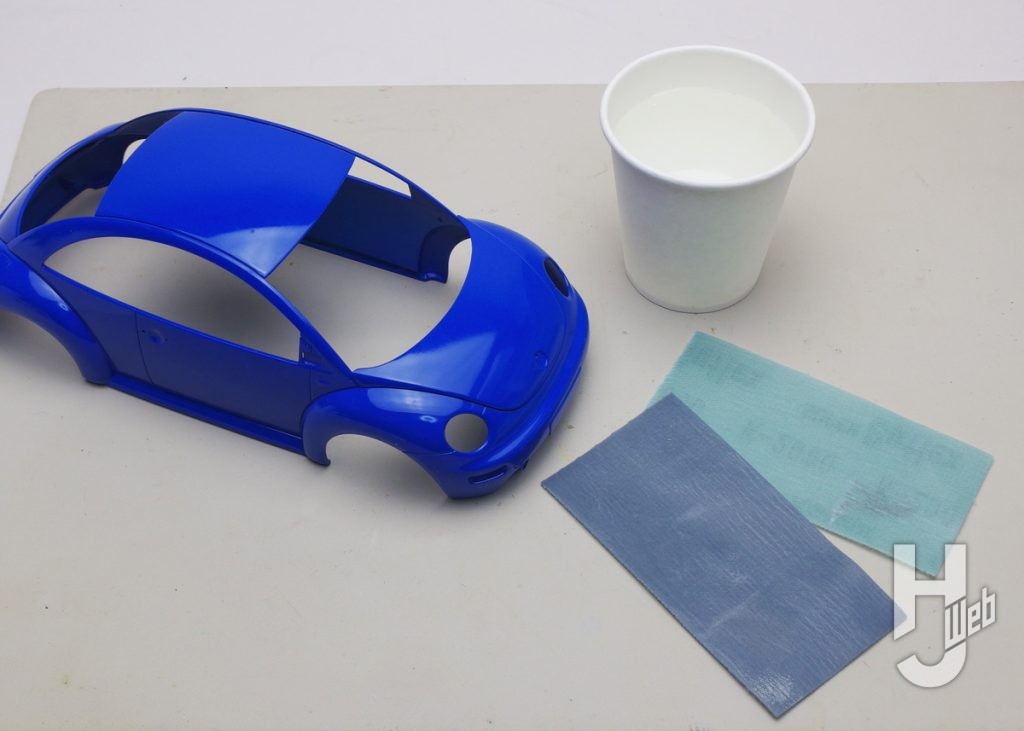

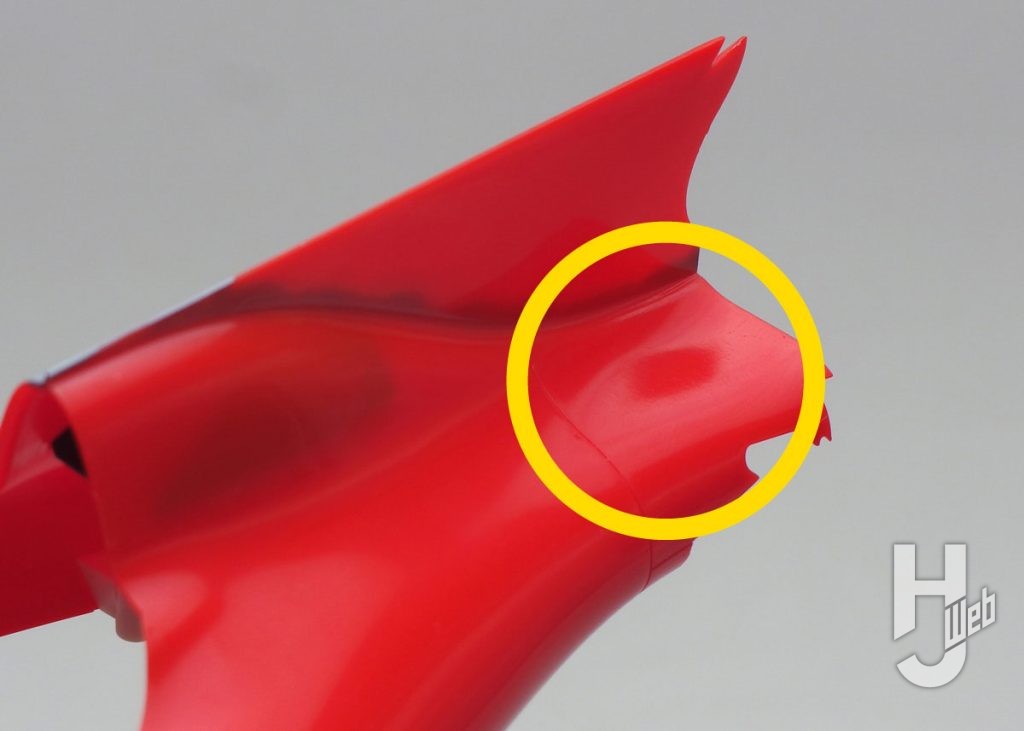

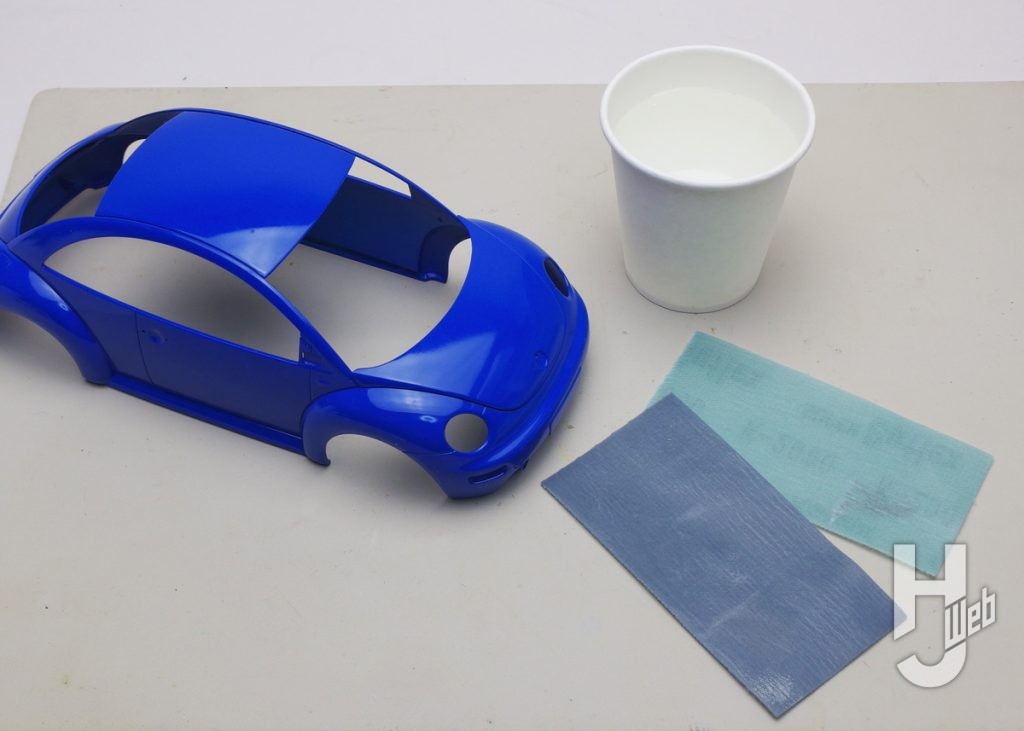

▲複雑な曲面パーツを例に、布ヤスリを扱うコツを紹介していきます。全体の均しと小キズを修正していきます

▲複雑な曲面パーツを例に、布ヤスリを扱うコツを紹介していきます。全体の均しと小キズを修正していきます

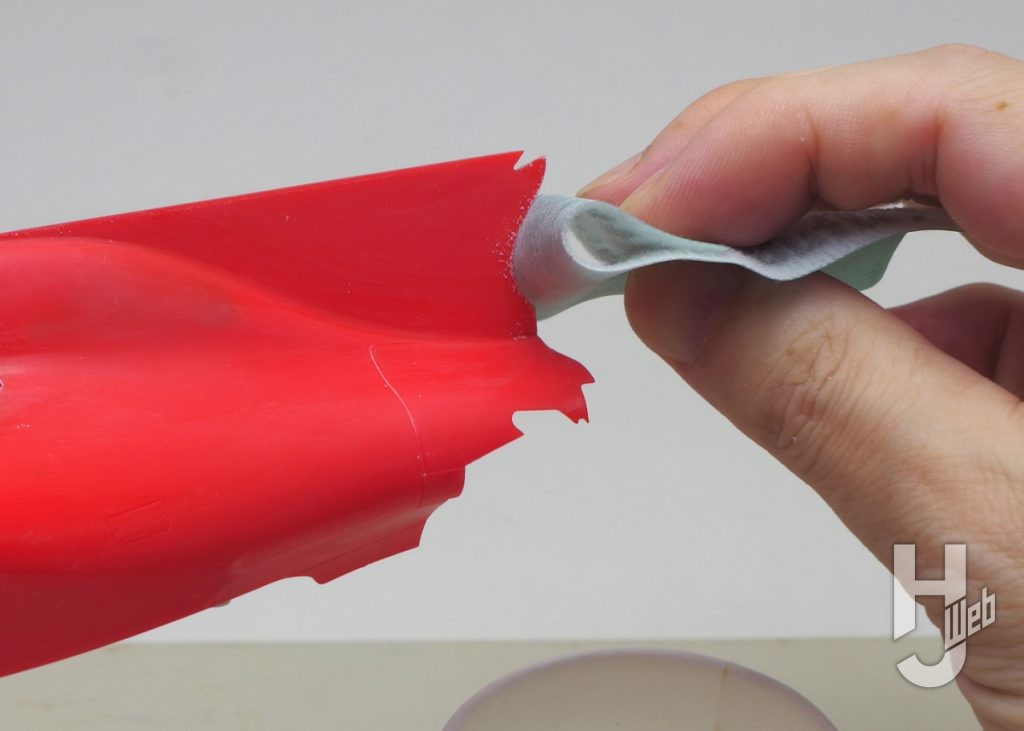

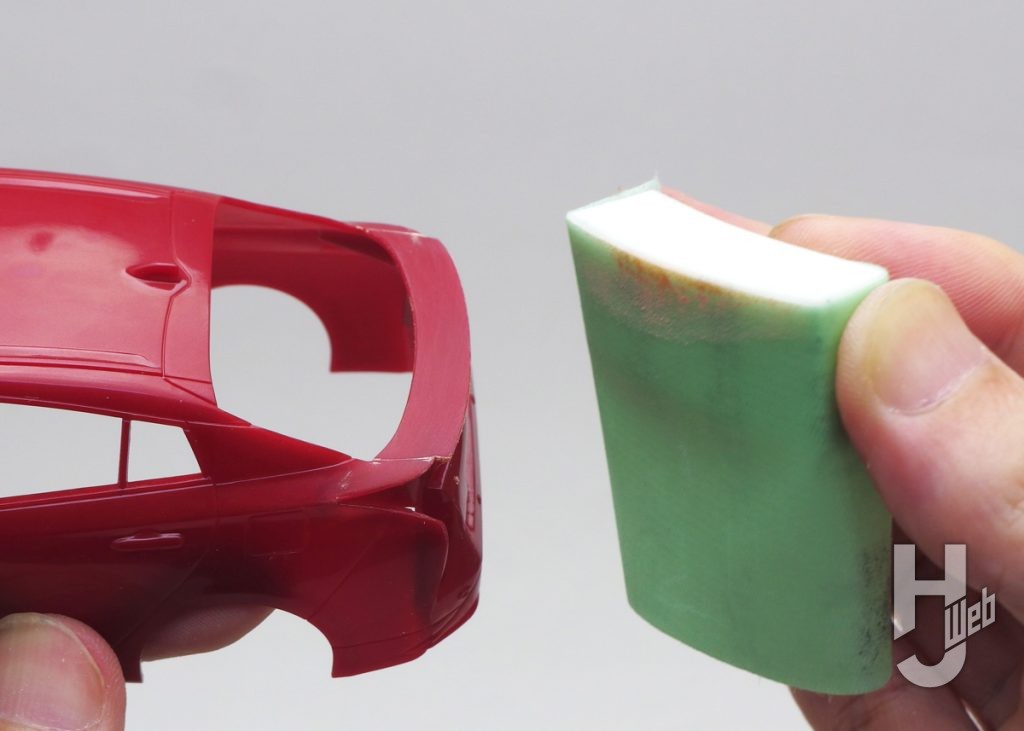

▲布ヤスリはしなやかに曲がるので複雑な曲面でも沿わせてヤスリ掛けができます。指で押さえているとそこが強くヤスられる点に注意して、力を掛けすぎずスムーズに動かすようにします。なお、今回は水を付けながらヤスる水研ぎで仕上げています

▲布ヤスリはしなやかに曲がるので複雑な曲面でも沿わせてヤスリ掛けができます。指で押さえているとそこが強くヤスられる点に注意して、力を掛けすぎずスムーズに動かすようにします。なお、今回は水を付けながらヤスる水研ぎで仕上げています

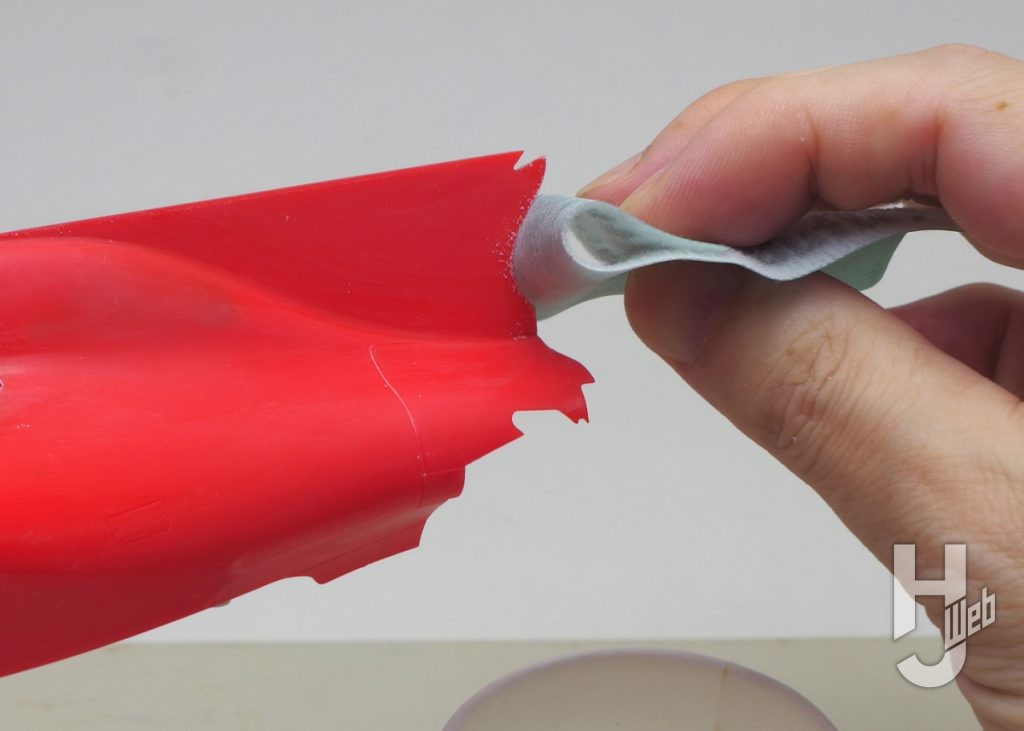

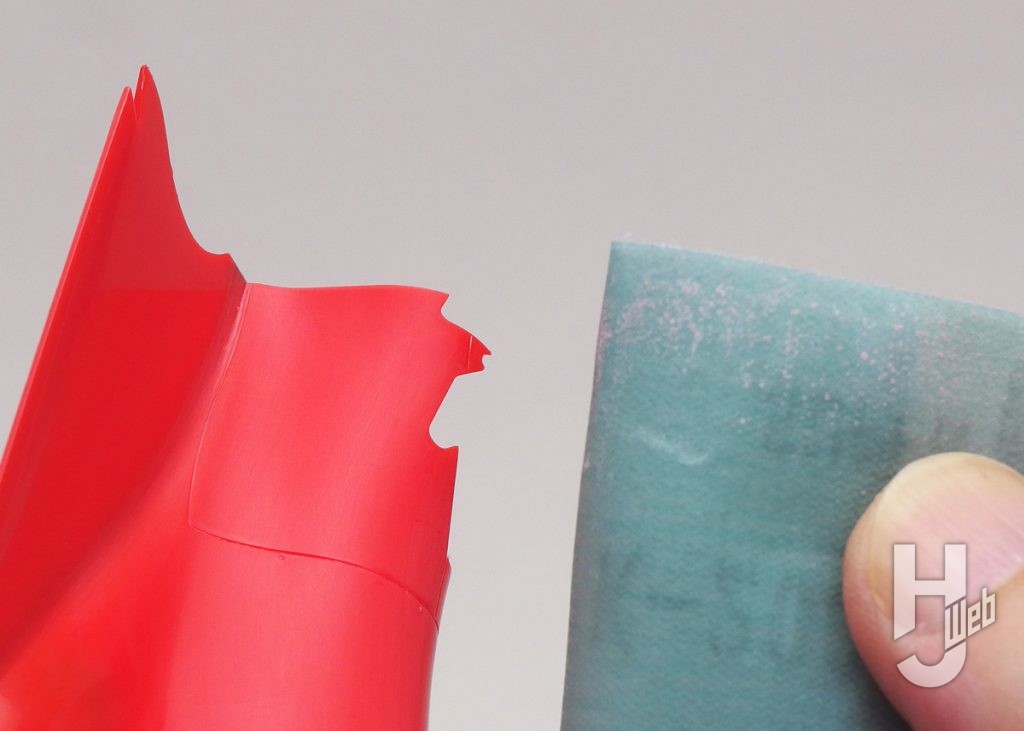

▲キズや凸を均すところでは、折り返してハリや厚みを持たせてやると曲面への追従性を保ちつつ、凹凸を均す力が掛かりやすくなります。先に掲載した画像の丸囲み(小傷のあるところ)を整形しています

▲キズや凸を均すところでは、折り返してハリや厚みを持たせてやると曲面への追従性を保ちつつ、凹凸を均す力が掛かりやすくなります。先に掲載した画像の丸囲み(小傷のあるところ)を整形しています

▲その仕上がり。パーツ表面の粗が整えられ、スムーズな仕上がりになりました。この例は#2000を使っています

▲その仕上がり。パーツ表面の粗が整えられ、スムーズな仕上がりになりました。この例は#2000を使っています

▲布ヤスリにハリを持たせて使う例。折り返した筒状の面を利用し、曲面に馴染ませつつパーティングラインを整形しています。軽くあてがうだけでヤスリが曲面にフィットし、パーツ形状に沿った整形ができます

▲布ヤスリにハリを持たせて使う例。折り返した筒状の面を利用し、曲面に馴染ませつつパーティングラインを整形しています。軽くあてがうだけでヤスリが曲面にフィットし、パーツ形状に沿った整形ができます

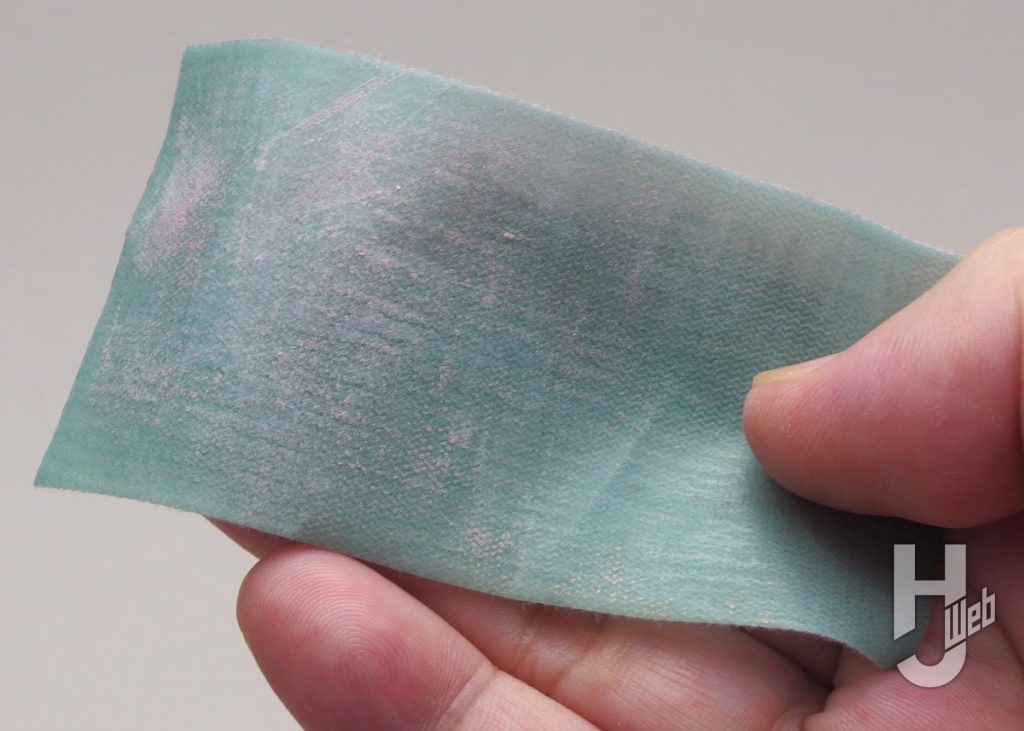

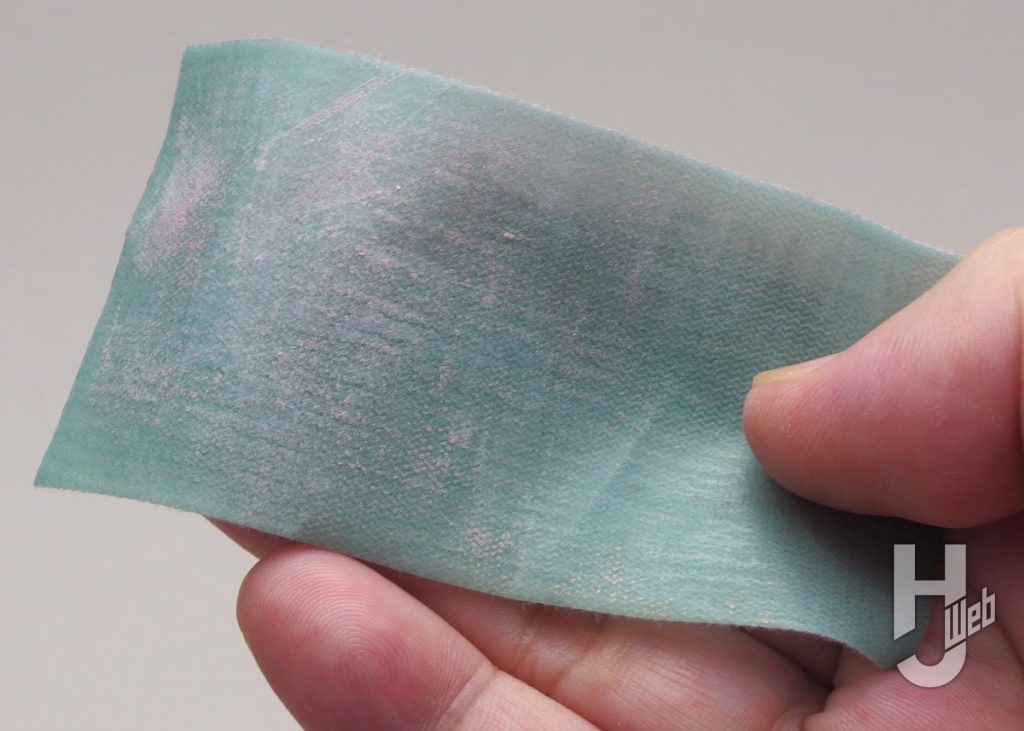

▲ここまで使ったヤスリの状態。折り曲げた傷みも少なく、ヤスリ目も剥がれたりすることなく、まだまだ使える状態です。目詰まりもなく、水に濡らすと削りカスも簡単に落とせるほど。この布ヤスリは丈夫で長持ちです

▲ここまで使ったヤスリの状態。折り曲げた傷みも少なく、ヤスリ目も剥がれたりすることなく、まだまだ使える状態です。目詰まりもなく、水に濡らすと削りカスも簡単に落とせるほど。この布ヤスリは丈夫で長持ちです

塗膜の“ゆず肌”を均す

▲続いては塗膜の乾燥と共に生じる微妙な“ゆず肌”を均す作業。光沢に仕上げるための“研ぎ”に使ってみます。布ヤスリの精緻な切削跡と曲面への追従性が特に活きる場面です

▲続いては塗膜の乾燥と共に生じる微妙な“ゆず肌”を均す作業。光沢に仕上げるための“研ぎ”に使ってみます。布ヤスリの精緻な切削跡と曲面への追従性が特に活きる場面です

▲ボディの凹み曲面を均すところ。折り返したフチを利用するのは先の例と同様ですが、より細く使うわけです。塗膜を傷めず均せる柔軟性が活きます

▲ボディの凹み曲面を均すところ。折り返したフチを利用するのは先の例と同様ですが、より細く使うわけです。塗膜を傷めず均せる柔軟性が活きます

▲ボンネットのように緩い曲面では折り返して重ねたところを使うことで、指で押さえつつも広めにヤスリ面を沿わせやすくなります

▲ボンネットのように緩い曲面では折り返して重ねたところを使うことで、指で押さえつつも広めにヤスリ面を沿わせやすくなります

▲膨らんだ面の均しでは、ヤスリ面が弧になるよう曲げる方法もとれます。部分的に強く擦られないよう、当たり具合に気を配りつつ擦るようにします

▲膨らんだ面の均しでは、ヤスリ面が弧になるよう曲げる方法もとれます。部分的に強く擦られないよう、当たり具合に気を配りつつ擦るようにします

▲ボンネットなど、塗膜に“研ぎ”をいれたところを確認。目立つキズもなく、一定のツヤ消し状で“研ぎ”としては理想的になっています。このあとコンパウンドで磨くなり、クリアーを吹き重ねて光沢にしますが、下地がよいと次の段階が楽で仕上がりの質も高まります

▲ボンネットなど、塗膜に“研ぎ”をいれたところを確認。目立つキズもなく、一定のツヤ消し状で“研ぎ”としては理想的になっています。このあとコンパウンドで磨くなり、クリアーを吹き重ねて光沢にしますが、下地がよいと次の段階が楽で仕上がりの質も高まります

切削性を活かした整形と仕上げ

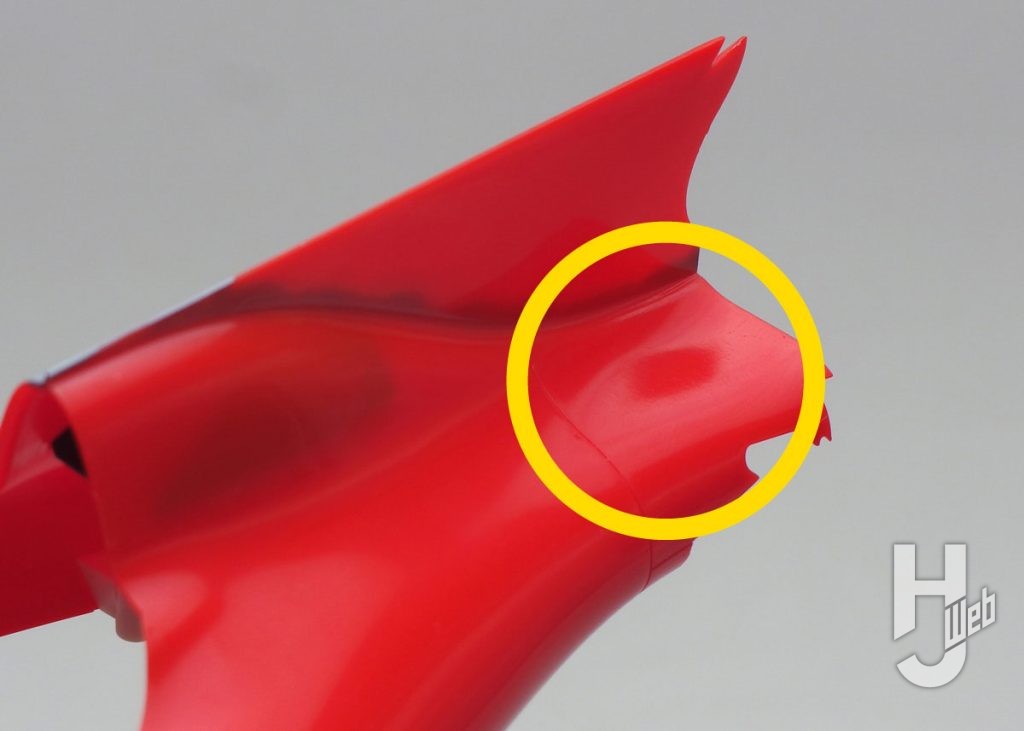

▲この「布ヤスリ」は切削性がよく、切削跡も整えやすいことから、通常紙ヤスリで行う整形に使っても効果的。ここではパーツ表面の“ヒケ”の修正でその特徴を活かしてみます。囲みの箇所がそれです

▲この「布ヤスリ」は切削性がよく、切削跡も整えやすいことから、通常紙ヤスリで行う整形に使っても効果的。ここではパーツ表面の“ヒケ”の修正でその特徴を活かしてみます。囲みの箇所がそれです

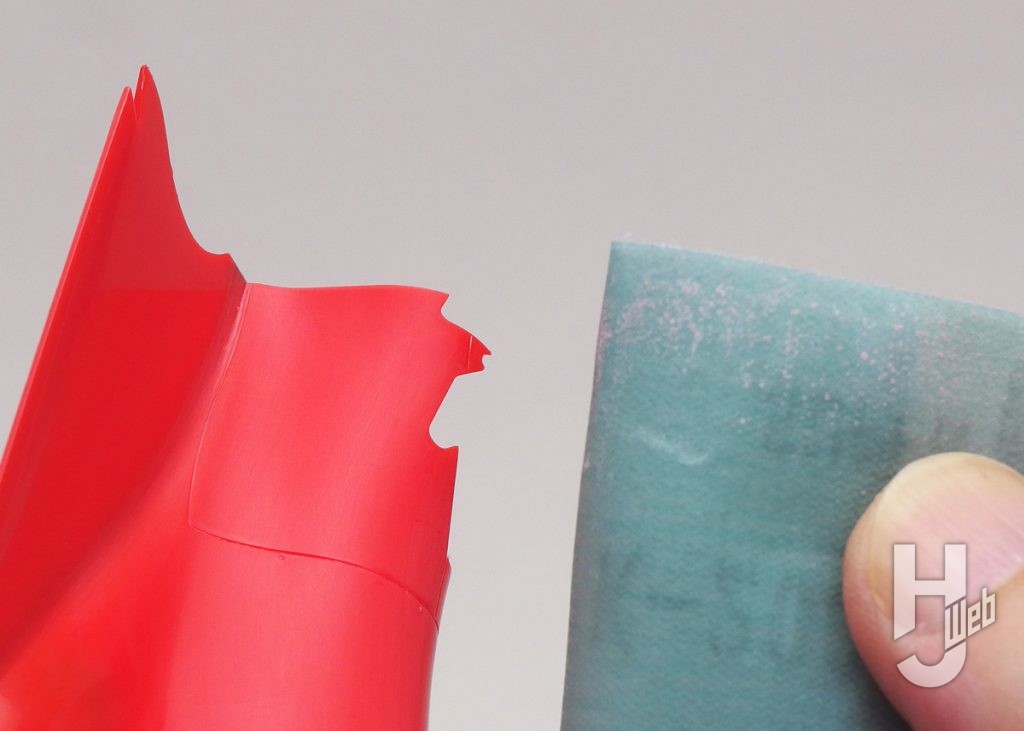

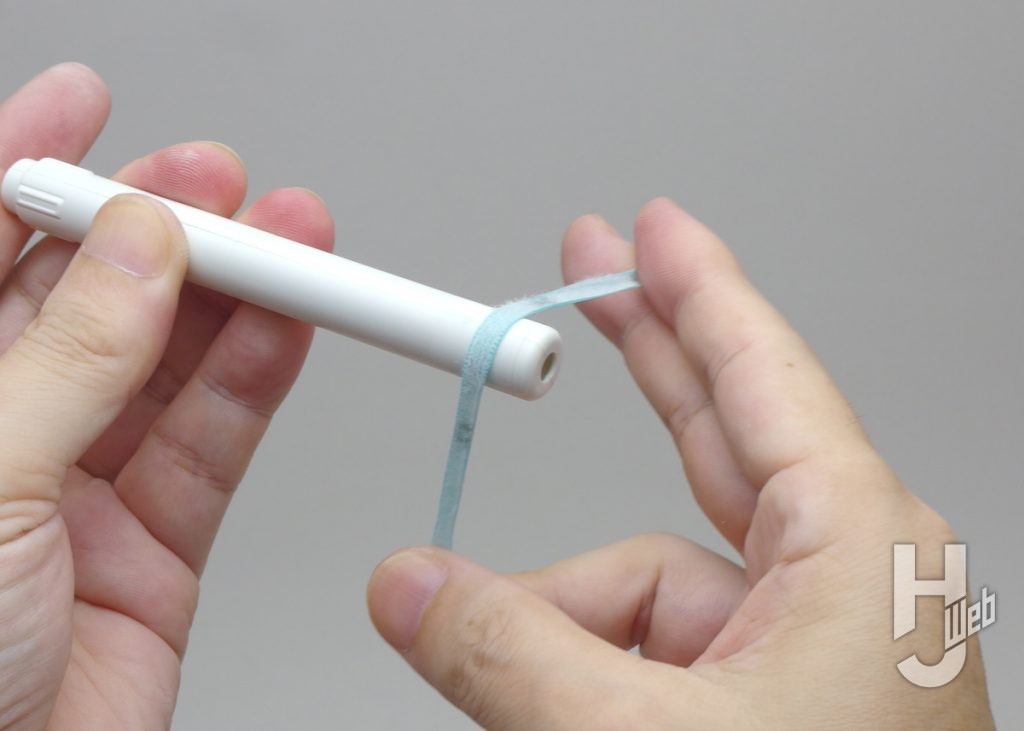

▲ヒケが目立たなくなるよう、周囲をなだらかにつなげるヤスリ掛けをします。#600をプラパイプに巻き“丸棒ヤスリ”的に使用します。平面のヤスリだと角張った跡が残りやすいので避けています

▲ヒケが目立たなくなるよう、周囲をなだらかにつなげるヤスリ掛けをします。#600をプラパイプに巻き“丸棒ヤスリ”的に使用します。平面のヤスリだと角張った跡が残りやすいので避けています

▲ヒケの面を均したところ。本来の面を損なわないようヤスリを斜めに動かしつつ削ったのがみてとれます。この後はヤスリキズを無くすよう、番手を上げていきます

▲ヒケの面を均したところ。本来の面を損なわないようヤスリを斜めに動かしつつ削ったのがみてとれます。この後はヤスリキズを無くすよう、番手を上げていきます

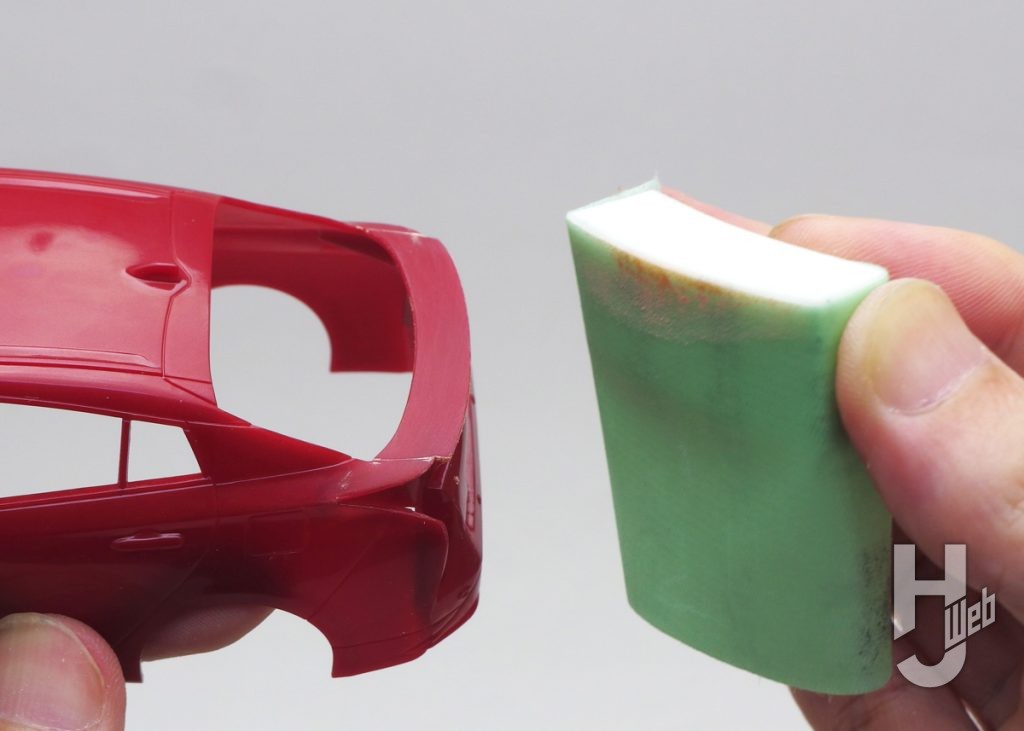

▲キズを消す段階はパーツ表面を撫でる使い方。消しゴムを当て木にし、反らせて持つことで切削範囲やなでる力が調整しやすくなります。#1000によって、ヤスリキズが細かくなっています

▲キズを消す段階はパーツ表面を撫でる使い方。消しゴムを当て木にし、反らせて持つことで切削範囲やなでる力が調整しやすくなります。#1000によって、ヤスリキズが細かくなっています

▲同様の使い方で#2000、#3000で続けると光沢感が出る程になってきました。整形前と比べてもヒケが無くなっているのがわかります。こうした作業は紙ヤスリでも行えますが、深いキズもなくより整形しやすいことが体感できました

▲同様の使い方で#2000、#3000で続けると光沢感が出る程になってきました。整形前と比べてもヒケが無くなっているのがわかります。こうした作業は紙ヤスリでも行えますが、深いキズもなくより整形しやすいことが体感できました

布だからできる!? 使い方

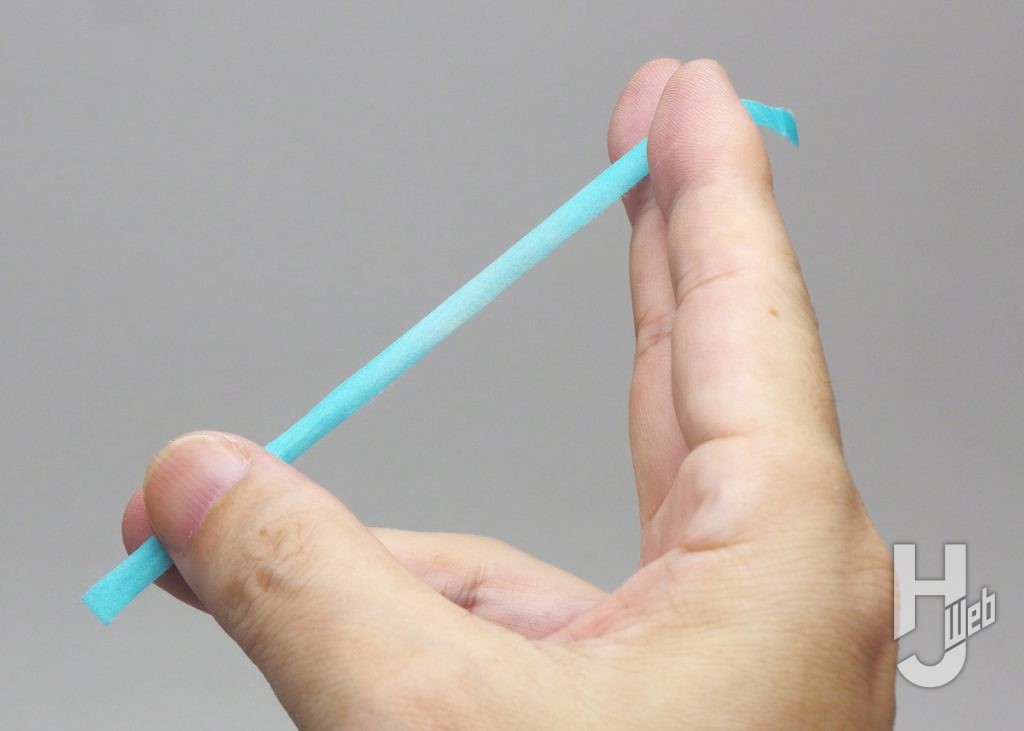

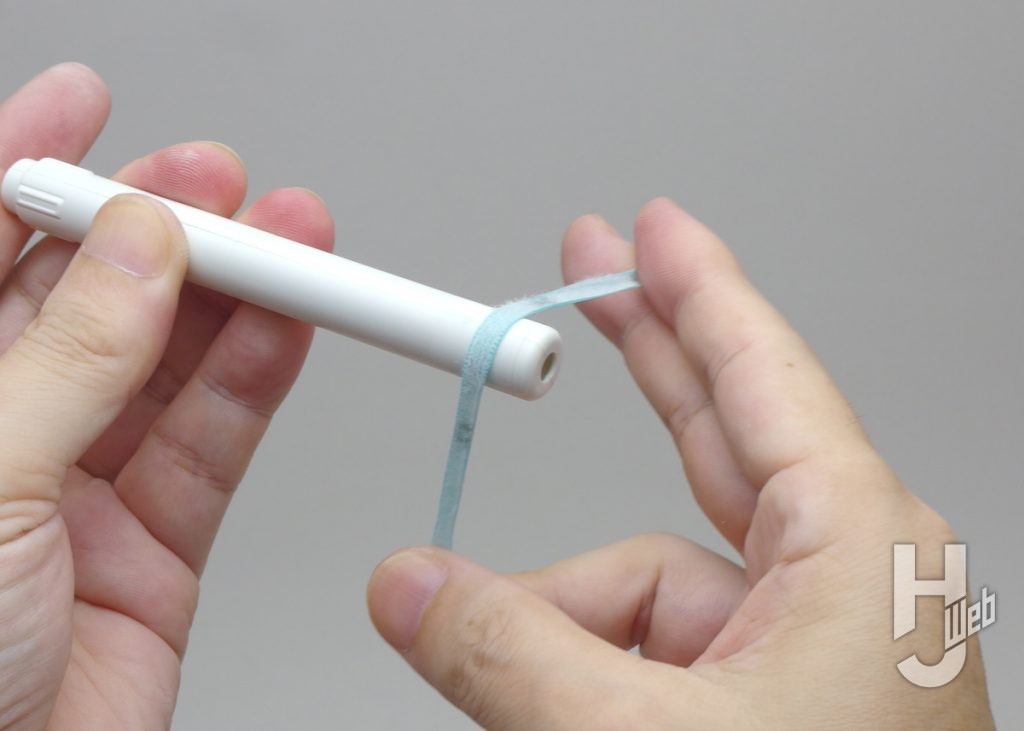

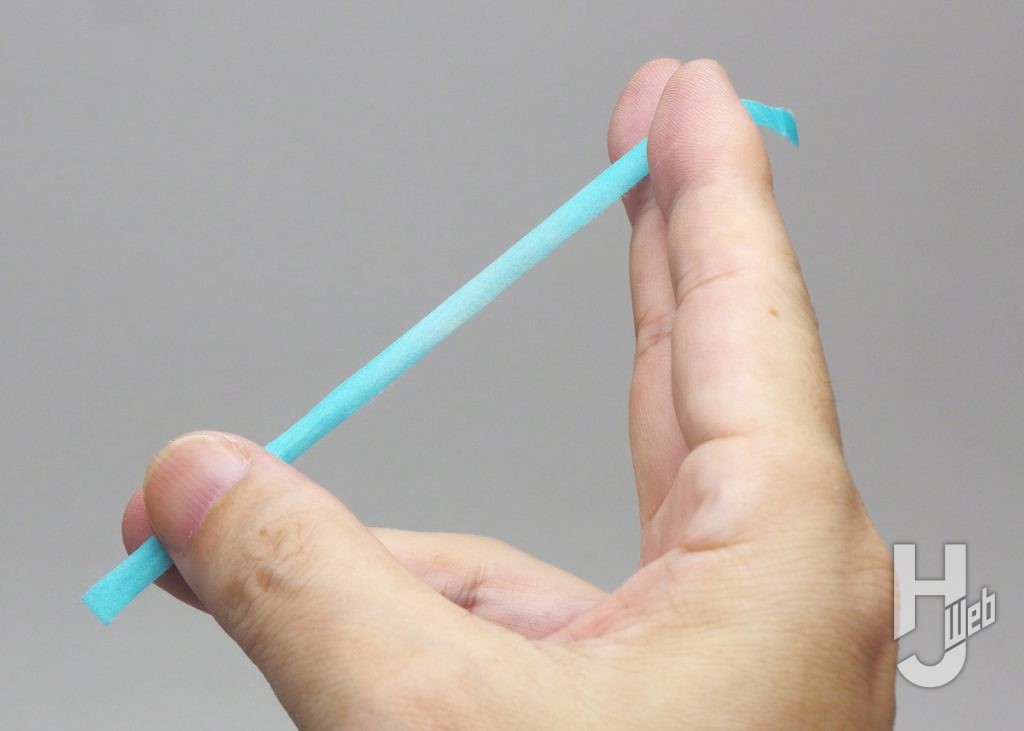

▲細く切った布ヤスリを指の間でピンと張るように持ってみます。これをパーツの開口部や隙間に通した状態で、動かす方法です

▲細く切った布ヤスリを指の間でピンと張るように持ってみます。これをパーツの開口部や隙間に通した状態で、動かす方法です

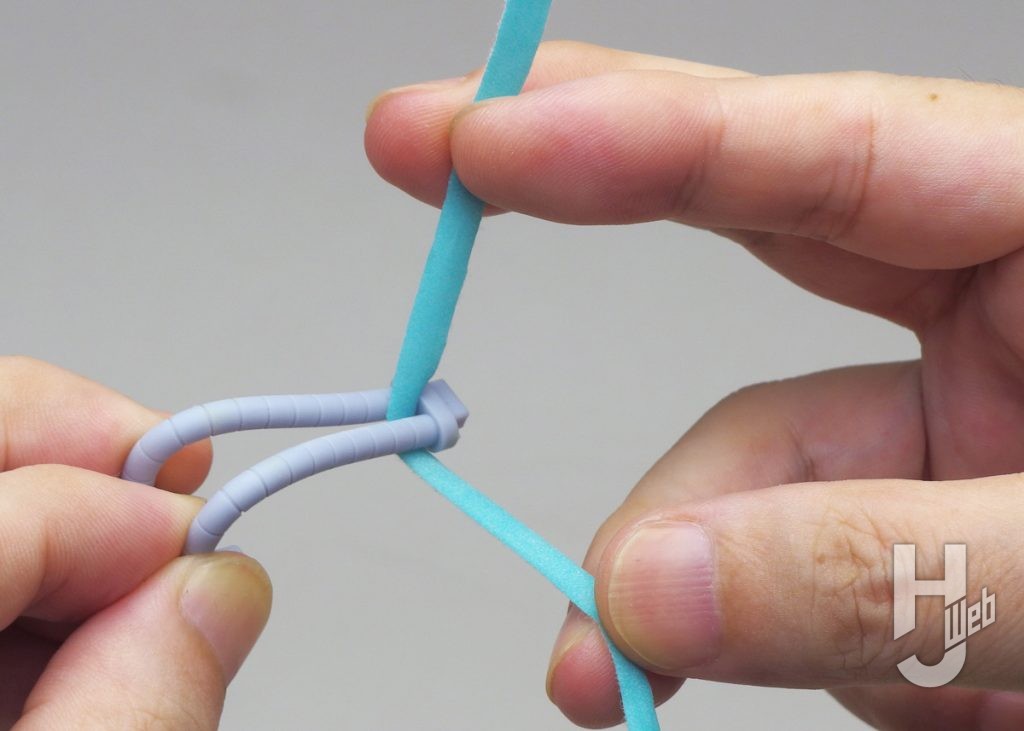

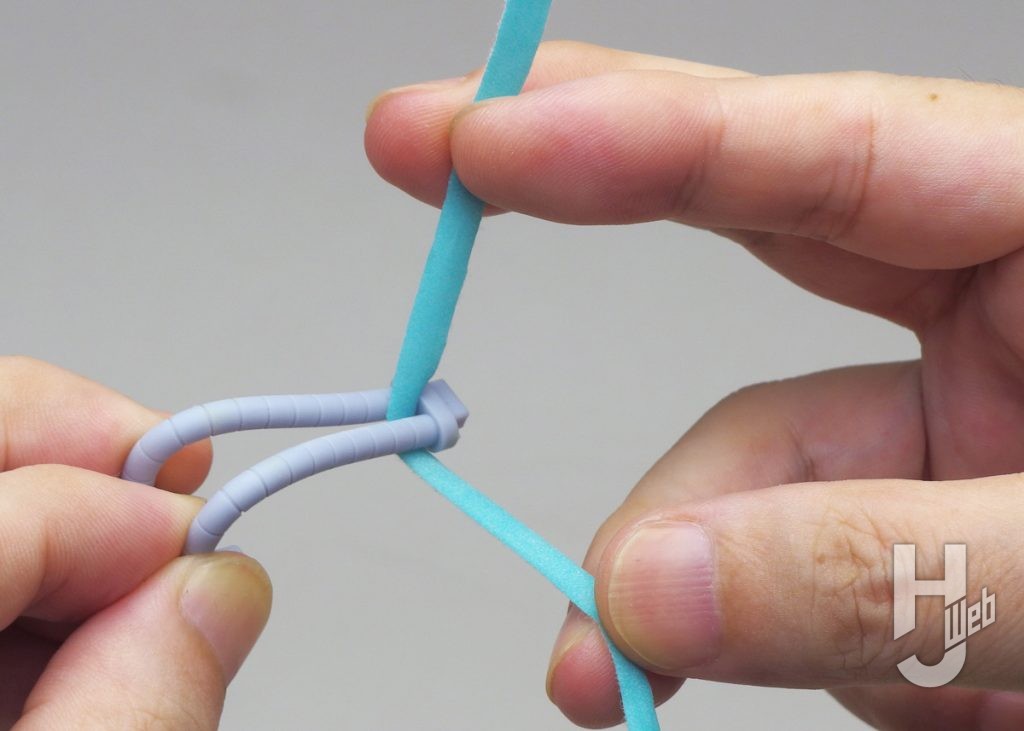

▲パーツが枝分かれたした隙間などに使えば、ヤスリが当てやすく磨きも楽になります。紙ヤスリでも行えますが、丈夫で曲面になじみやすい布ヤスリの特徴がここでも活きてきます

▲パーツが枝分かれたした隙間などに使えば、ヤスリが当てやすく磨きも楽になります。紙ヤスリでも行えますが、丈夫で曲面になじみやすい布ヤスリの特徴がここでも活きてきます

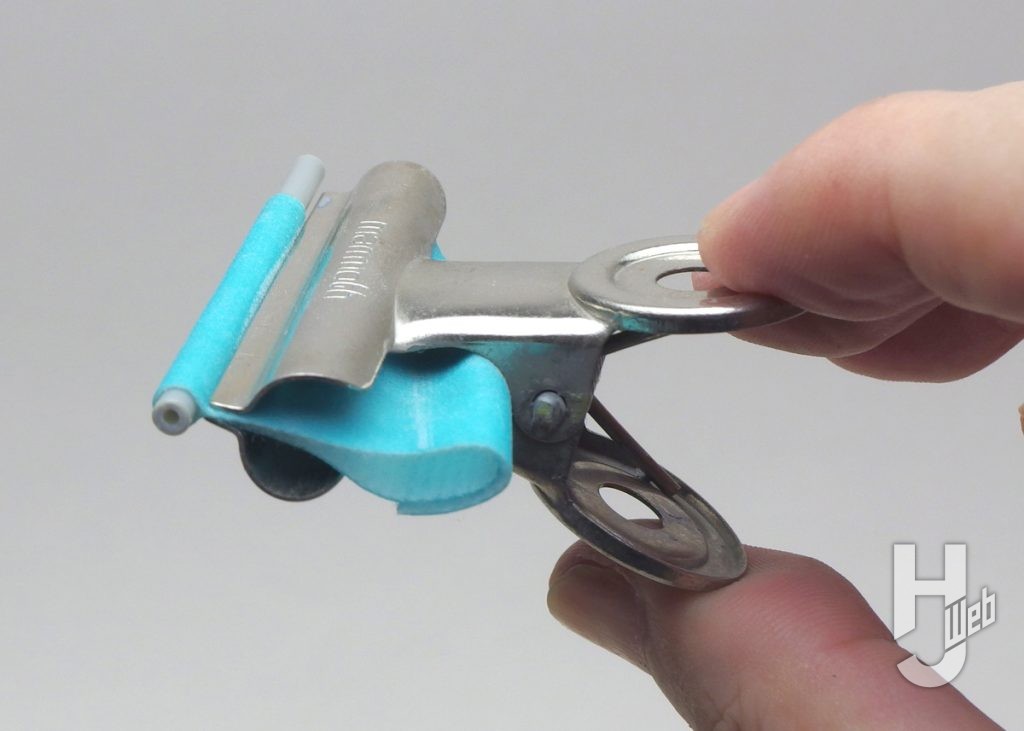

▲この方法は筒状の外側を均すのにも使われます。こうした持ち方を助けるヤスリホルダーも市販されているので、それらと組み合わせても良いでしょう

▲この方法は筒状の外側を均すのにも使われます。こうした持ち方を助けるヤスリホルダーも市販されているので、それらと組み合わせても良いでしょう

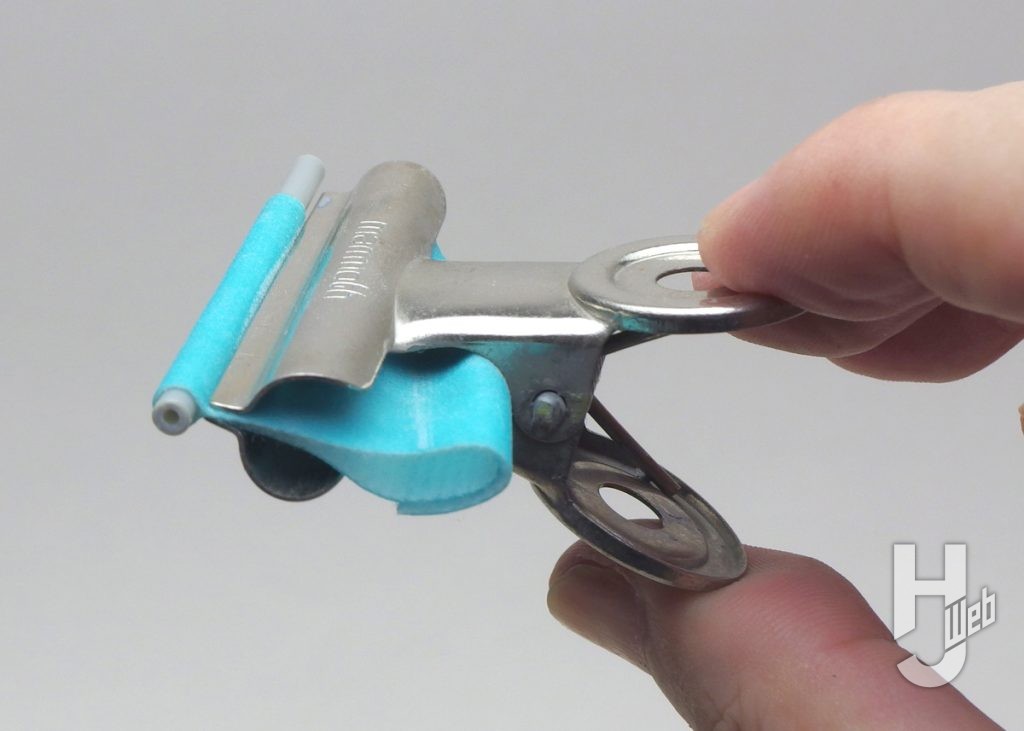

▲丸棒などの当て木に巻き付ける場合、布地を引っ張りつつクリップで押さえることで手軽に固定でき、作業もしやすくなります。布ヤスリの丈夫でしなやかな特徴は、工夫次第で活用シーンが広がります

▲丸棒などの当て木に巻き付ける場合、布地を引っ張りつつクリップで押さえることで手軽に固定でき、作業もしやすくなります。布ヤスリの丈夫でしなやかな特徴は、工夫次第で活用シーンが広がります

今回のまとめ

タミヤ「布ヤスリ」の優れた特徴と、それが活きるシーンや使用例を紹介してきました。特に表面仕上げや光沢の下地作りなどに適していますが、単に「切削性や削り跡のよいヤスリ」として選ぶのもアリでしょう。1枚あたりはやや高価ですが耐久性があり、整った切削力で長持ちするメリットもあります。汎用的で安価な「紙ヤスリ」、手軽に整形がおこなえる「スポンジヤスリ」に加え、「布ヤスリ」の特徴も知って、選択肢に加えてみてはいかがでしょう。

「ノモケン」こと野本憲一著書好評発売中

当連載の著者「ノモケン」こと野本憲一のベストセラー「NOMOKEN」シリーズが絶賛発売中。連載をご覧になって、更にステップアップしたい方はこちらの書籍もぜひご覧ください。

解説・文/野本憲一

多くのユーザーから愛される模型製作ガイド「NOMOKEN 野本憲一モデリング研究所」の著者・プロモデラー。当連載『いまさら聞けないプラモデルの基礎』では、令和最新版“プラモデル製作の基礎”を解説します。現在では数多くの選択肢があるプラモデル製作の道具やテクニック。「名前は知っているけどどんなものなんだろう?」「いまさら聞くのもなぁ…」と思うものもあるはず。そんな“ギモン”を改めて学んでみましょう。

▼ 関連記事はこちら