『ジュラシック・ワールド』でも大人気な「モササウルス」を基に「メガプテリギウス」の骨格を製作しその魅力に迫る!!【プラノサウルス復元プロジェクト】

2025.09.20

プラノサウルス復元プロジェクト/メガプテリギウス【BANDAI SPIRITS】●ウラベヒロト(アーミック)、G.Masukawa(GET AWAY TRIKE!) 月刊ホビージャパン2025年10月号(8月25日発売)

前ページに戻る

■改造

映画『ジュラシック・ワールド』で大きな話題となった海生爬虫類のモササウルスだが、その人気は今に始まったものではない。モササウルスは恐竜の発見に先駆けて19世紀前半のヨーロッパで巻き起こった「絶滅爬虫類ブーム」の火付け役のひとつでもあるのだ。

モササウルス科は中生代白亜紀の最後の2000万年間に世界中の海で栄えたが、この時代の海成層(海底で堆積した地層)は日本各地に残っている。これまでに日本産の種もいくつか命名されており、北海道むかわ町穂別から産出したフォスフォロサウルス・ポンペテレガンスは非常に保存のよい頭骨で有名である。

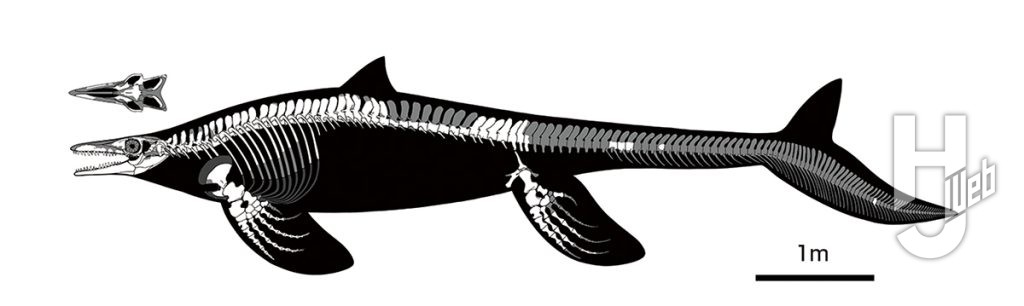

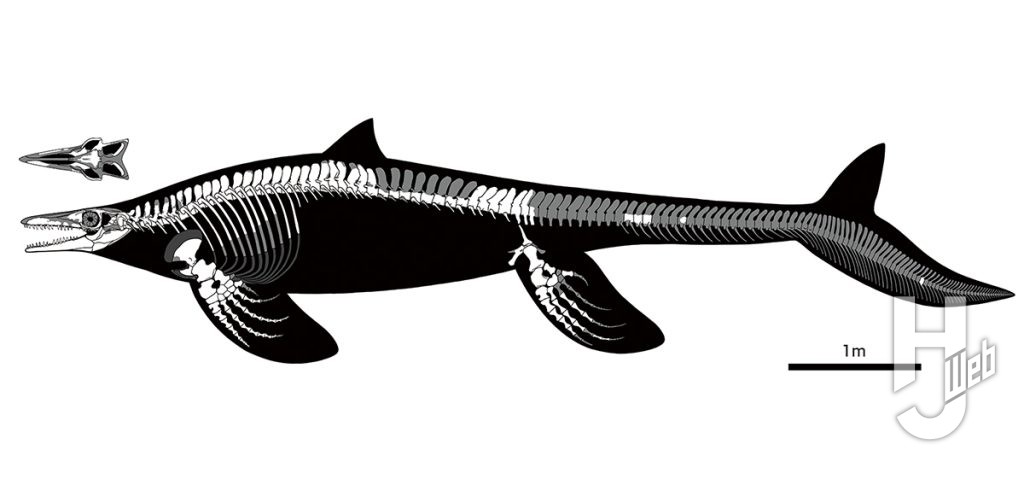

今回製作するメガプテリギウス・ワカヤマエンシスのホロタイプは2006年に発見され、2023年に命名された。近縁のモササウルスをベースに製作を進めることになるが、2025年になって製作された復元骨格や命名時に公開された骨格の3Dモデルは非常によい参考資料となるだろう。ホロタイプは和歌山県立自然博物館で所蔵・展示されており、ぜひ見学されたい。

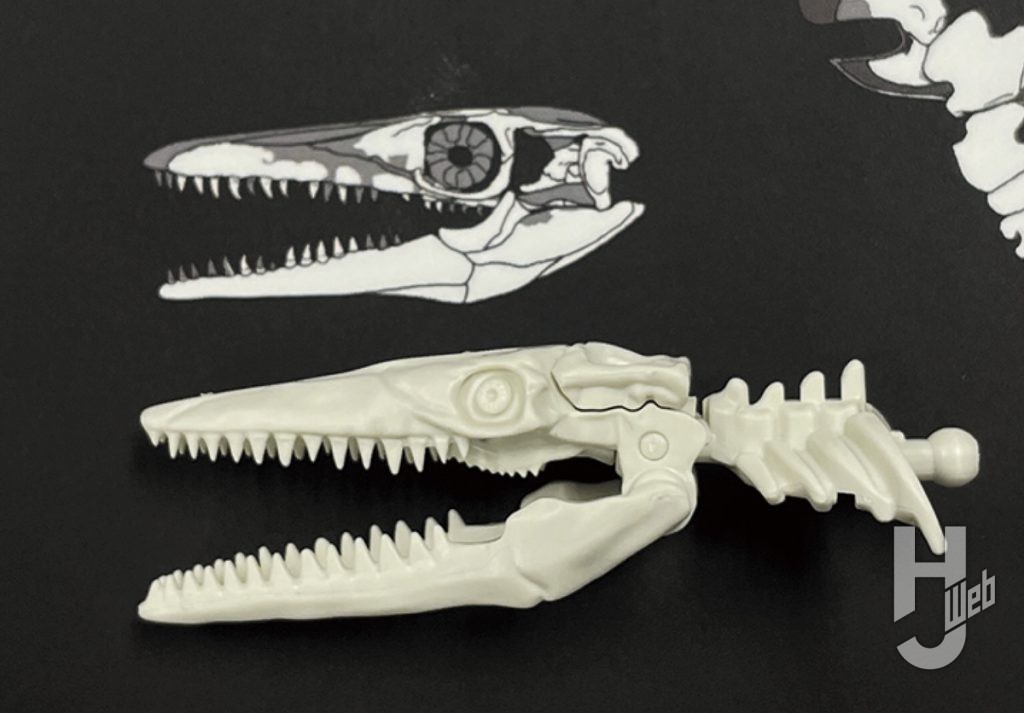

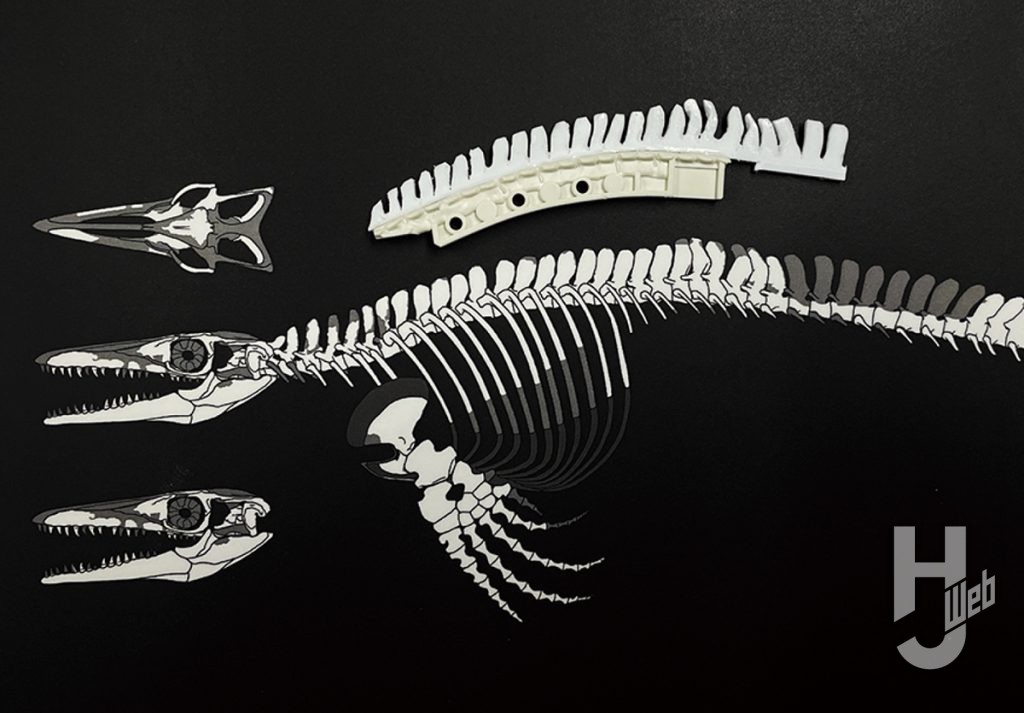

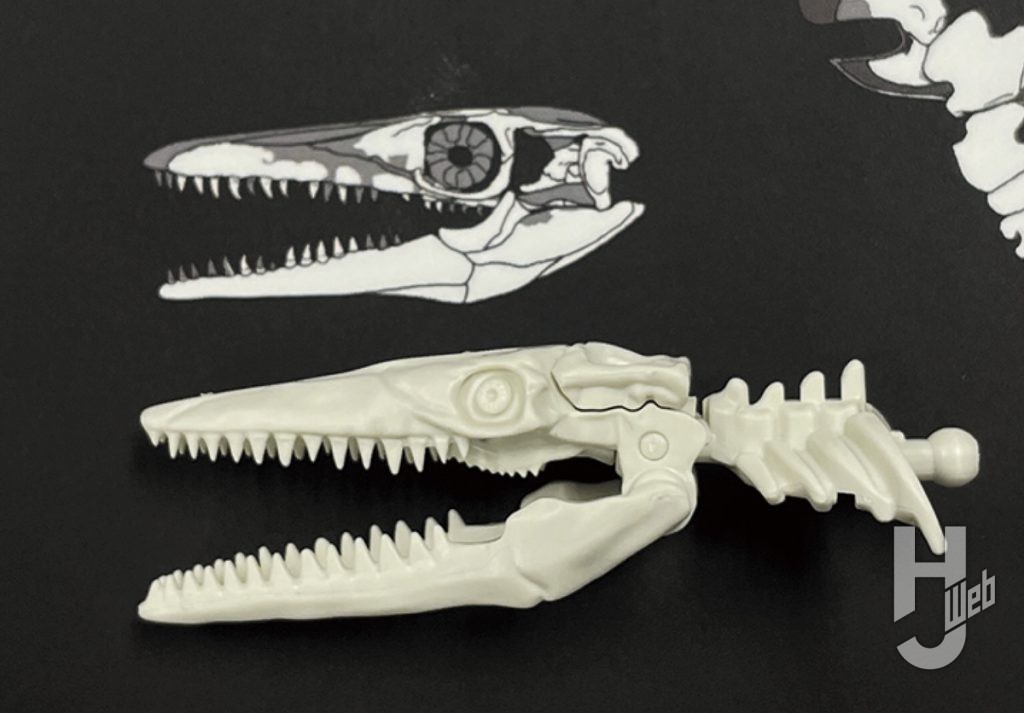

▲キットの頭骨はモササウルス・ホフマンニイの形態をよくとらえているが、メガプテリギウスは小顔な上にずっときゃしゃなつくりで、歯の数も異なる。どこまで改造するか、自分自身とまず相談だ

▲キットの頭骨はモササウルス・ホフマンニイの形態をよくとらえているが、メガプテリギウスは小顔な上にずっときゃしゃなつくりで、歯の数も異なる。どこまで改造するか、自分自身とまず相談だ

▲歯の数はそのまま、全体を削り込むことで頭骨のきゃしゃな雰囲気を表現することにした。眼窩はドリルで広げて棒ヤスリで整形し、下アゴは少し切り詰める。成型の都合でふさがっている頭骨各部の開口部を彫刻刀やデザインナイフで開口し、歯は削り込んで短く小さくする

▲歯の数はそのまま、全体を削り込むことで頭骨のきゃしゃな雰囲気を表現することにした。眼窩はドリルで広げて棒ヤスリで整形し、下アゴは少し切り詰める。成型の都合でふさがっている頭骨各部の開口部を彫刻刀やデザインナイフで開口し、歯は削り込んで短く小さくする

▲ひととおり削り終わったら、次にパテを盛って各部の形状を整える。眼窩の斜め上に張り出した前前頭骨の突起を造形。眼窩が大きくなったぶんキットの強膜輪ではサイズが合わなくなるので、イマジナリースケルトンのモササウルス(1/32スケール)から強膜輪を流用する

▲ひととおり削り終わったら、次にパテを盛って各部の形状を整える。眼窩の斜め上に張り出した前前頭骨の突起を造形。眼窩が大きくなったぶんキットの強膜輪ではサイズが合わなくなるので、イマジナリースケルトンのモササウルス(1/32スケール)から強膜輪を流用する

▲後頭部の天井を構成する鱗状骨と頭頂骨は、背面から見ると鋭い三角形をなしている。下アゴの中央部にある板状骨と角骨の突出部もモササウルスより目立つので、パテで膨らませておこう

▲後頭部の天井を構成する鱗状骨と頭頂骨は、背面から見ると鋭い三角形をなしている。下アゴの中央部にある板状骨と角骨の突出部もモササウルスより目立つので、パテで膨らませておこう

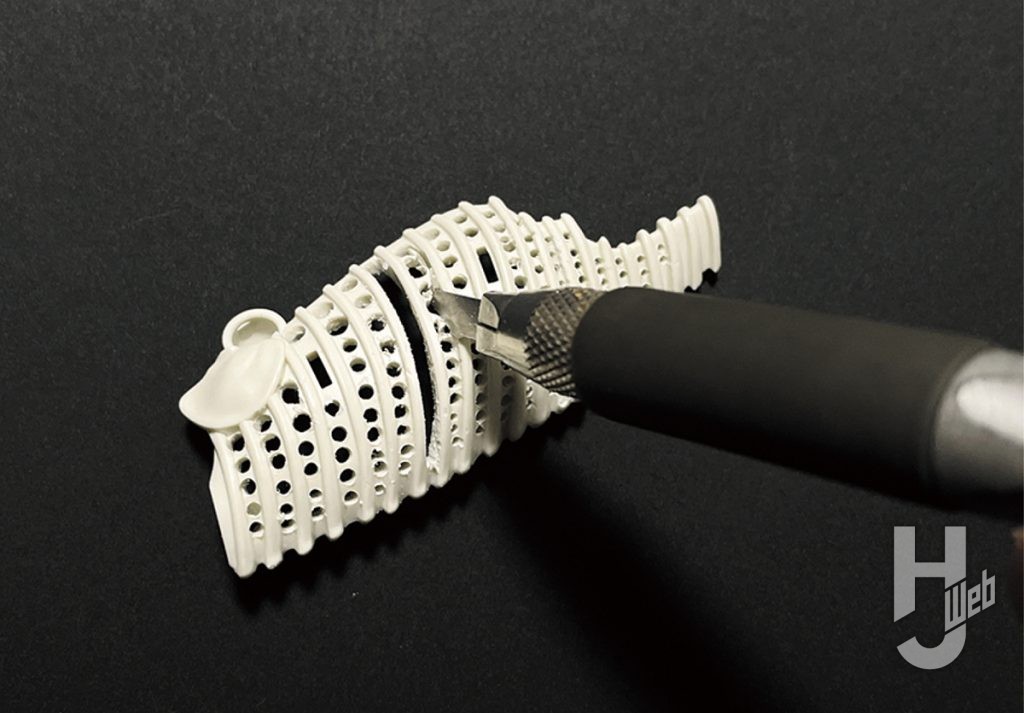

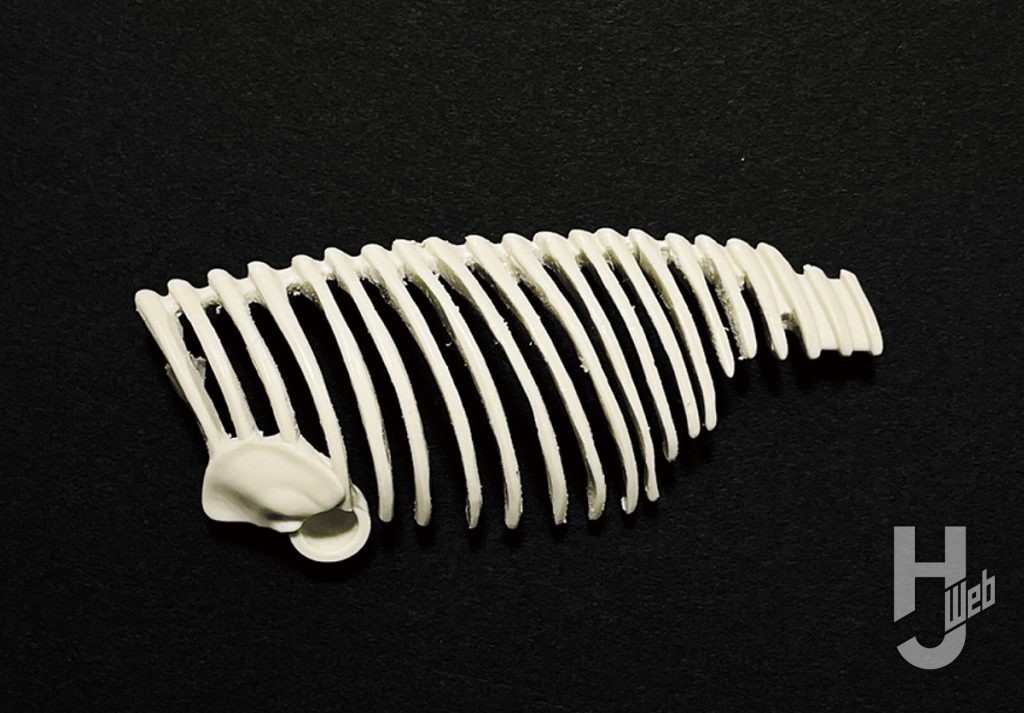

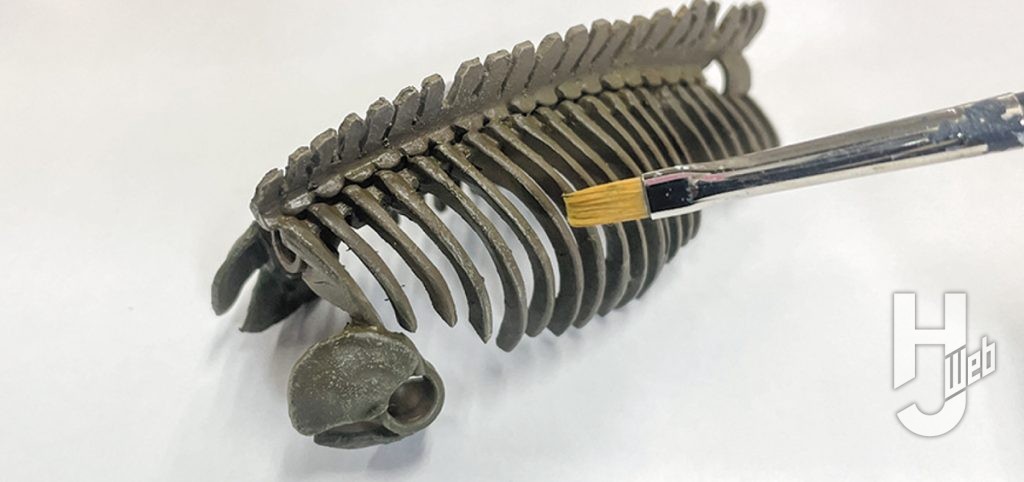

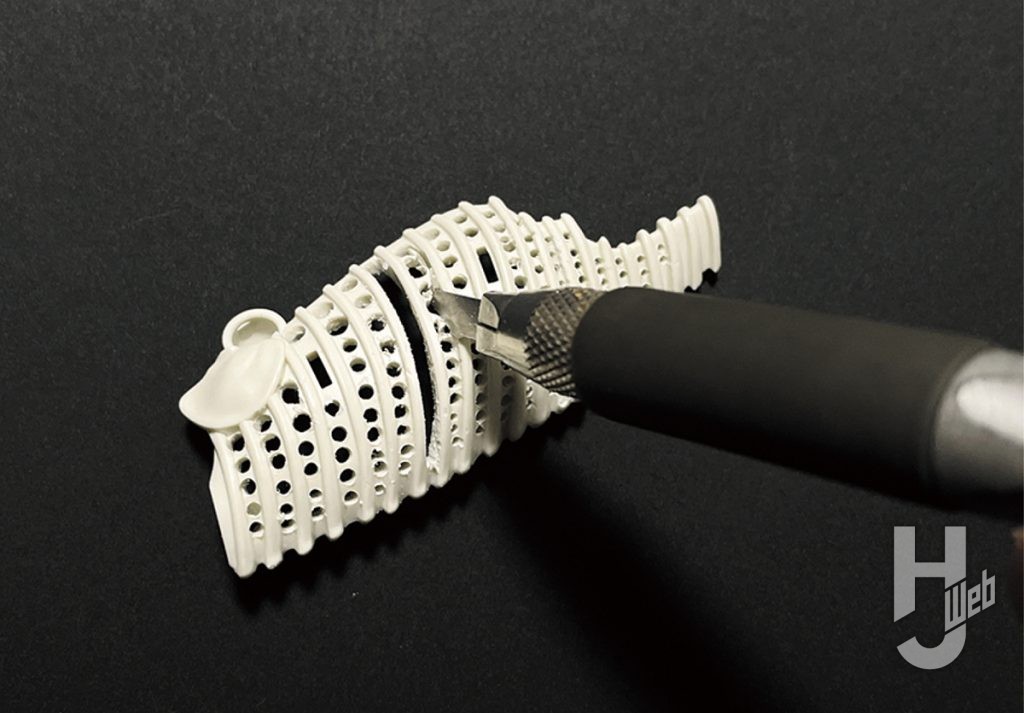

▲プラノサウルスシリーズでは成型および恐竜ビルドの都合上、一連の肋骨が一体成型されている。埋まってしまっている部分にピンバイスで穴を開け、穴同士をつなげるようにしてデザインナイフで削り込む

▲プラノサウルスシリーズでは成型および恐竜ビルドの都合上、一連の肋骨が一体成型されている。埋まってしまっている部分にピンバイスで穴を開け、穴同士をつなげるようにしてデザインナイフで削り込む

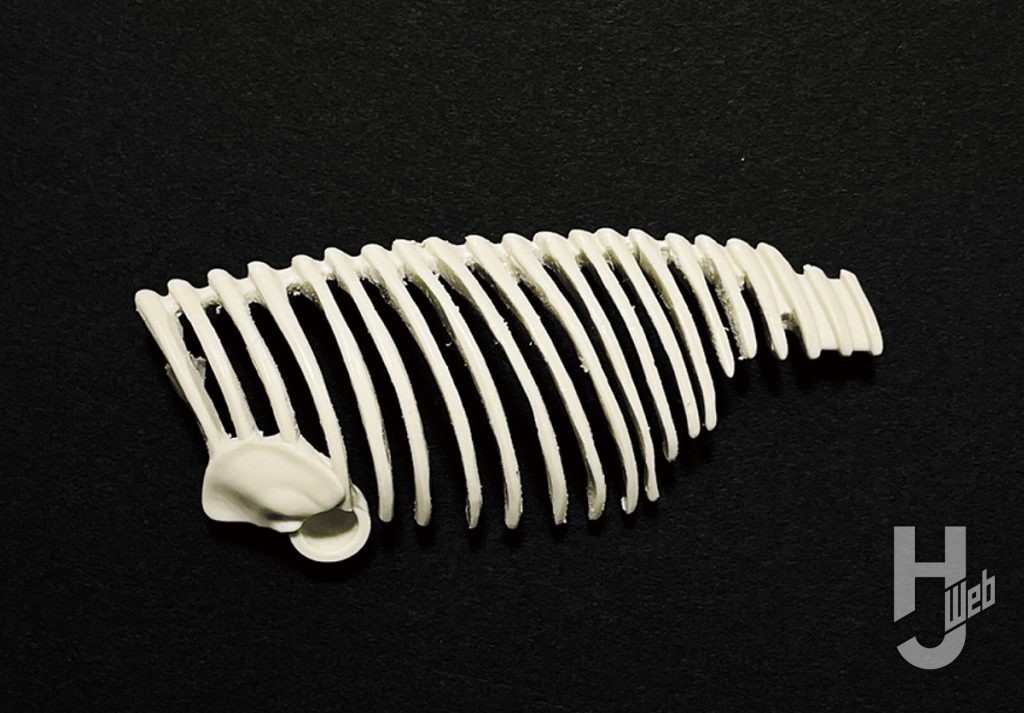

▲大まかに削り込んだら、棒ヤスリや紙ヤスリで形状を整えていく。成型上の都合でキットの肋骨は実際のモササウルスやメガプテリギウスとはカーブの様子がやや異なるが、今回はそのままに留めることとした

▲大まかに削り込んだら、棒ヤスリや紙ヤスリで形状を整えていく。成型上の都合でキットの肋骨は実際のモササウルスやメガプテリギウスとはカーブの様子がやや異なるが、今回はそのままに留めることとした

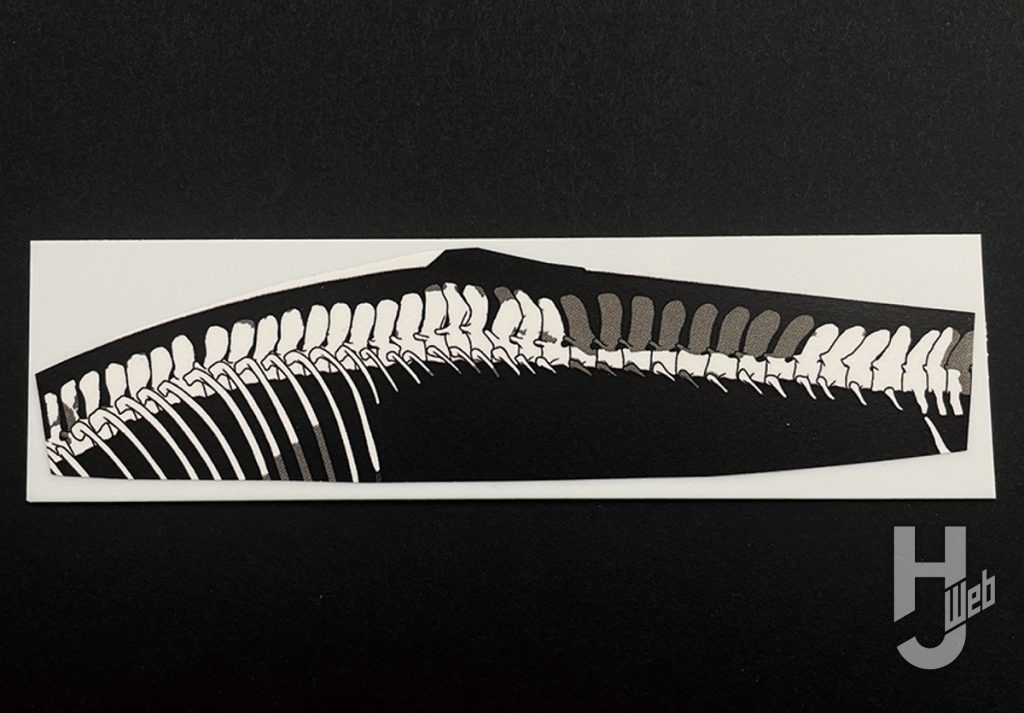

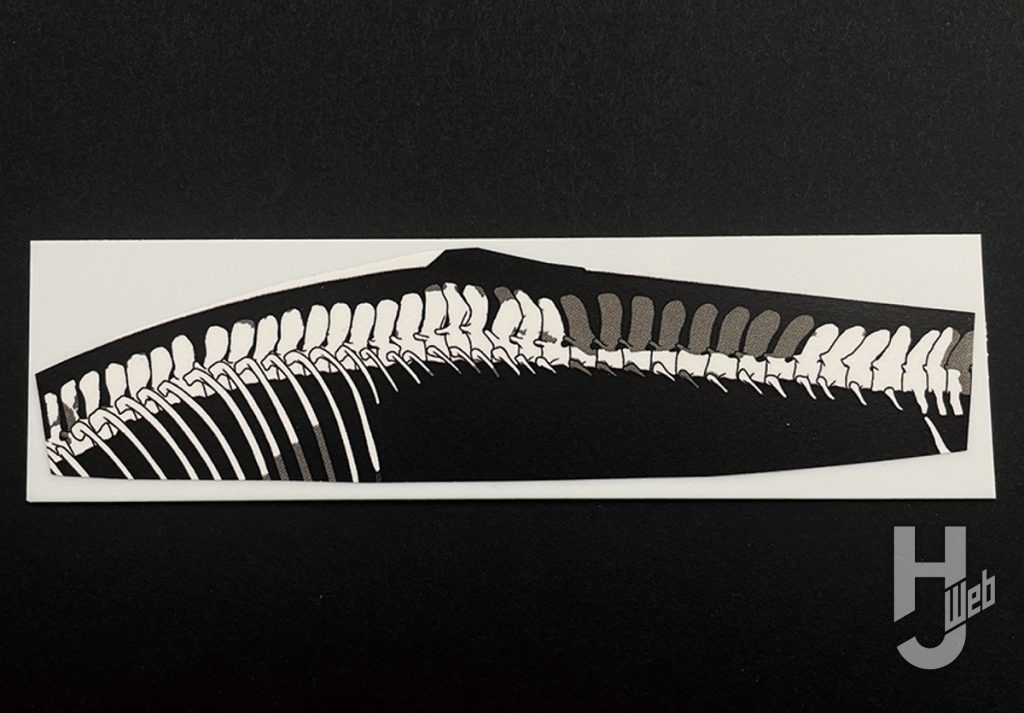

▲メガプテリギウスの胴椎の棘突起はモササウルス科としては非常に高く、かつ途中で傾きの方向が変化するのが大きな特徴だ。モササウルスの棘突起とはかなり様子が異なるため、プラ板で新造する

▲メガプテリギウスの胴椎の棘突起はモササウルス科としては非常に高く、かつ途中で傾きの方向が変化するのが大きな特徴だ。モササウルスの棘突起とはかなり様子が異なるため、プラ板で新造する

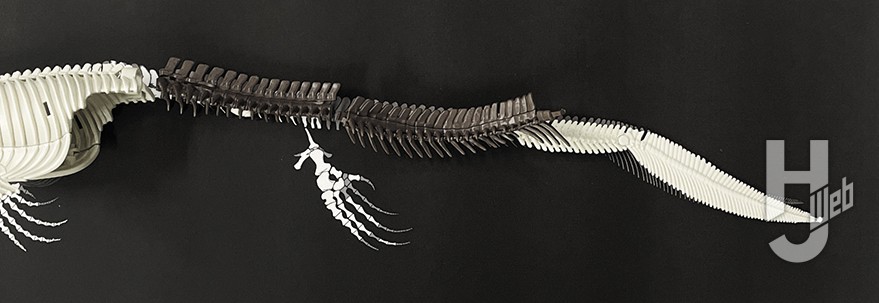

▲モササウルス科の背骨のカーブ具合についてはっきりしたことはあまりわかっていないが、メガプテリギウスの場合胴椎列はある程度カーブしていたようだ。エッチングソーで切れ込みを入れて曲げ(模型はパワーだぜ)、新造した棘突起と接着する

▲モササウルス科の背骨のカーブ具合についてはっきりしたことはあまりわかっていないが、メガプテリギウスの場合胴椎列はある程度カーブしていたようだ。エッチングソーで切れ込みを入れて曲げ(模型はパワーだぜ)、新造した棘突起と接着する

▲メガプテリギウスの場合、肩帯はキットよりもやや前方にあったようだ。肋骨の加工の際に肩甲骨を切り離し、烏口骨と合わせて再接着する。キットでは肋軟骨の様子がよく表現されているが、メガプテリギウスでは未発見のためオミットした

▲メガプテリギウスの場合、肩帯はキットよりもやや前方にあったようだ。肋骨の加工の際に肩甲骨を切り離し、烏口骨と合わせて再接着する。キットでは肋軟骨の様子がよく表現されているが、メガプテリギウスでは未発見のためオミットした

▲メガプテリギウスのヒレの骨格はモササウルスと酷似しているが、まったくサイズが異なる。イマジナリースケルトンのヒレがちょうどよいサイズなので、ボールジョイントを移植して接続する。指の曲がり具合はよくわかっていないので、今回はキットパーツのままとしてみた

▲メガプテリギウスのヒレの骨格はモササウルスと酷似しているが、まったくサイズが異なる。イマジナリースケルトンのヒレがちょうどよいサイズなので、ボールジョイントを移植して接続する。指の曲がり具合はよくわかっていないので、今回はキットパーツのままとしてみた

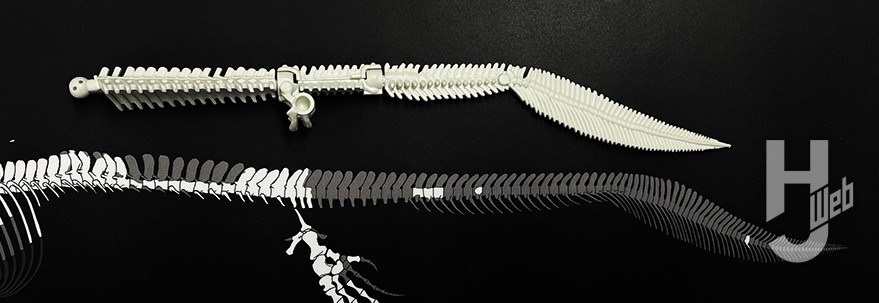

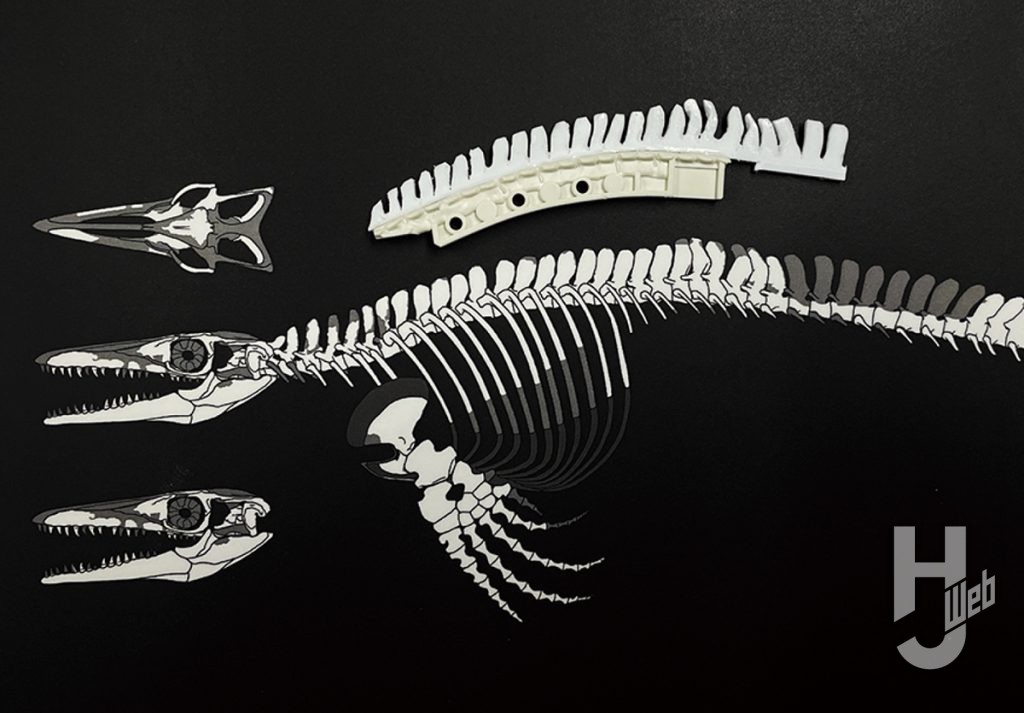

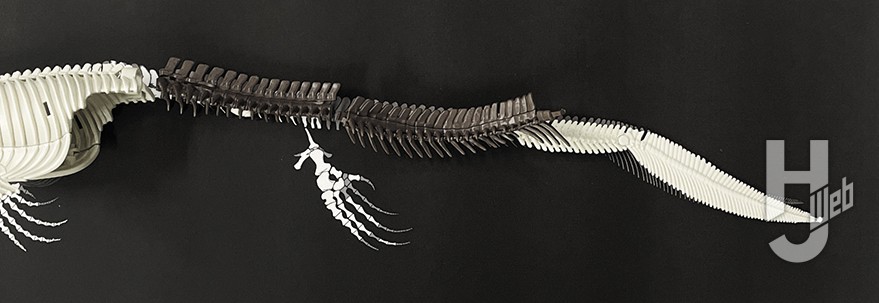

▲メガプテリギウスの尾は未発見だが、モササウルスと比べると胴体の後半部以降がかなり長いようだ。キットのままでは長さが足りないため、ここにもイマジナリースケルトンのモササウルスのパーツを使ってしまおう

▲メガプテリギウスの尾は未発見だが、モササウルスと比べると胴体の後半部以降がかなり長いようだ。キットのままでは長さが足りないため、ここにもイマジナリースケルトンのモササウルスのパーツを使ってしまおう

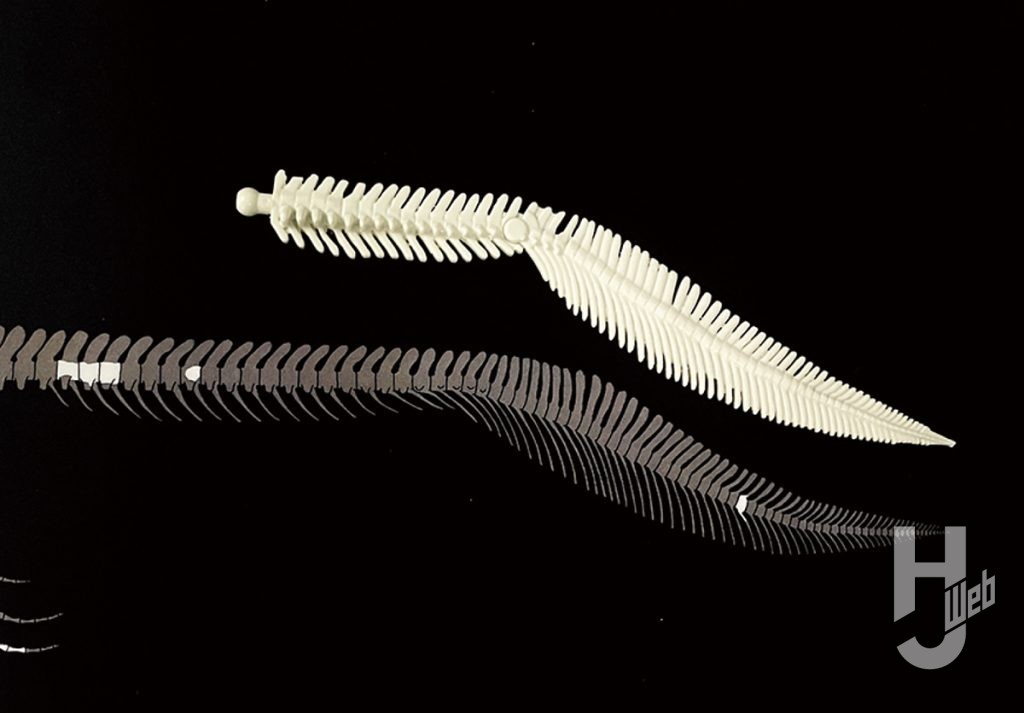

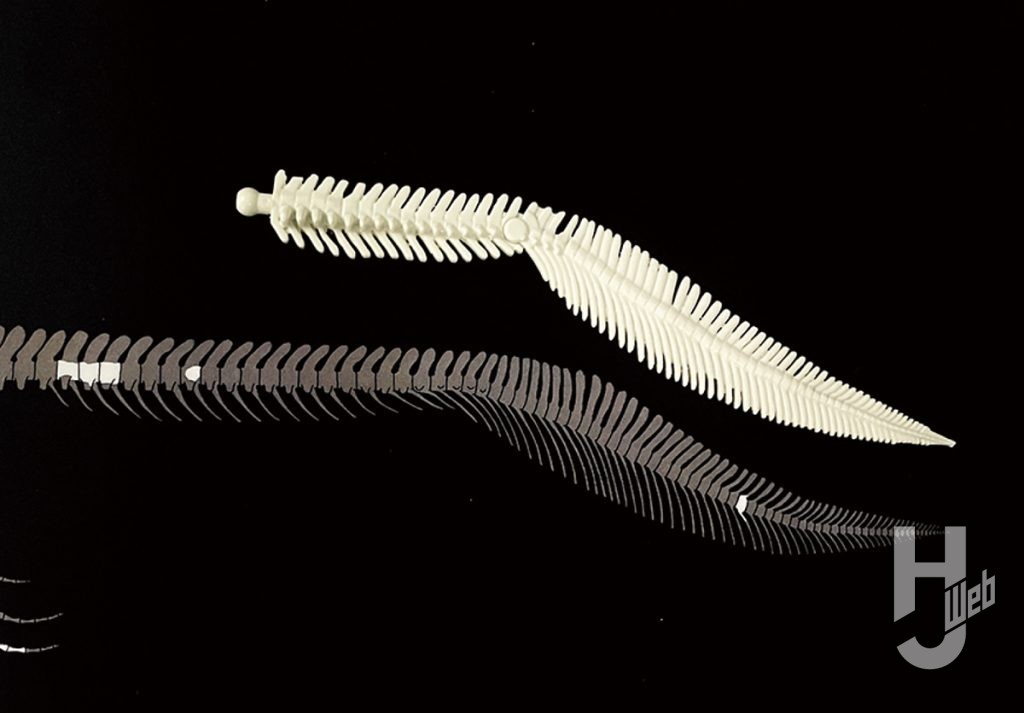

▲尾びれの部分はキットパーツがよいサイズ。棘突起や血道弓は一体となっているため、モールドに沿ってエッチングソーで切り込みを入れたのち、紙ヤスリを間にはさんで突起間の隙間を作る

▲尾びれの部分はキットパーツがよいサイズ。棘突起や血道弓は一体となっているため、モールドに沿ってエッチングソーで切り込みを入れたのち、紙ヤスリを間にはさんで突起間の隙間を作る

▲イマジナリースケルトンのモササウルスは体をくねらせたポーズのため、胴体の後半部や尾の部分にはカーブがついている。プラノサウルスとなじむよう、エッチングソーで切れ込みを入れて矯正しておこう

▲イマジナリースケルトンのモササウルスは体をくねらせたポーズのため、胴体の後半部や尾の部分にはカーブがついている。プラノサウルスとなじむよう、エッチングソーで切れ込みを入れて矯正しておこう

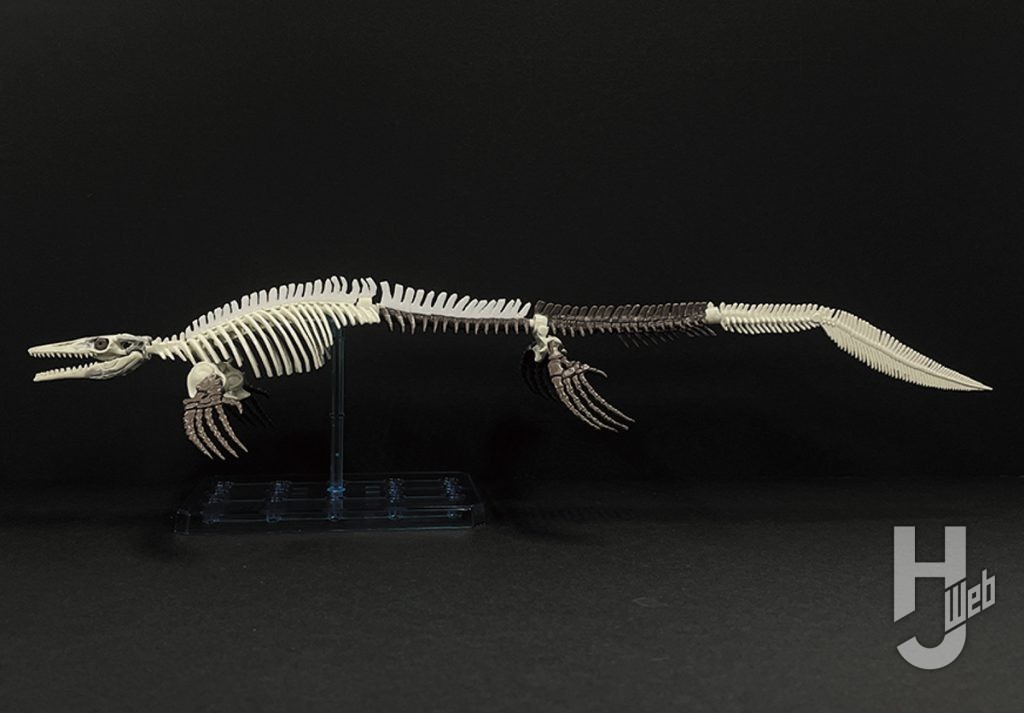

▲異なるスケール・フォーマットのキットをミキシングしているため、全身のバランスやディテールの作り込みの差に注意して全身を組み上げていこう。全体の調和が取れていれば工作は終了だ

▲異なるスケール・フォーマットのキットをミキシングしているため、全身のバランスやディテールの作り込みの差に注意して全身を組み上げていこう。全体の調和が取れていれば工作は終了だ

■塗装

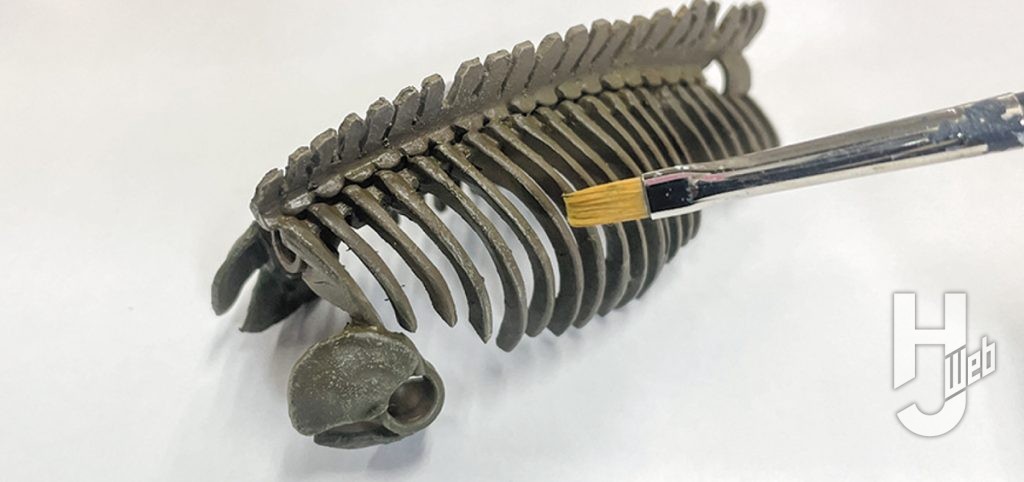

▲ホロタイプをイメージしたカラーで塗装する。ブラウンをベースに、緑系や赤系のブラウンでまだらになるようエアブラシで塗装。さらにMr.ウェザリングカラーのフェースグリーンとラストオレンジでフィルタリングする

▲ホロタイプをイメージしたカラーで塗装する。ブラウンをベースに、緑系や赤系のブラウンでまだらになるようエアブラシで塗装。さらにMr.ウェザリングカラーのフェースグリーンとラストオレンジでフィルタリングする

▲フィルタリキッドを軽く拭き取ったら、エナメル塗料のサンドブラウンでドライブラシ。サーモンピンクのパステルでさらにエッジを利かせる

▲フィルタリキッドを軽く拭き取ったら、エナメル塗料のサンドブラウンでドライブラシ。サーモンピンクのパステルでさらにエッジを利かせる

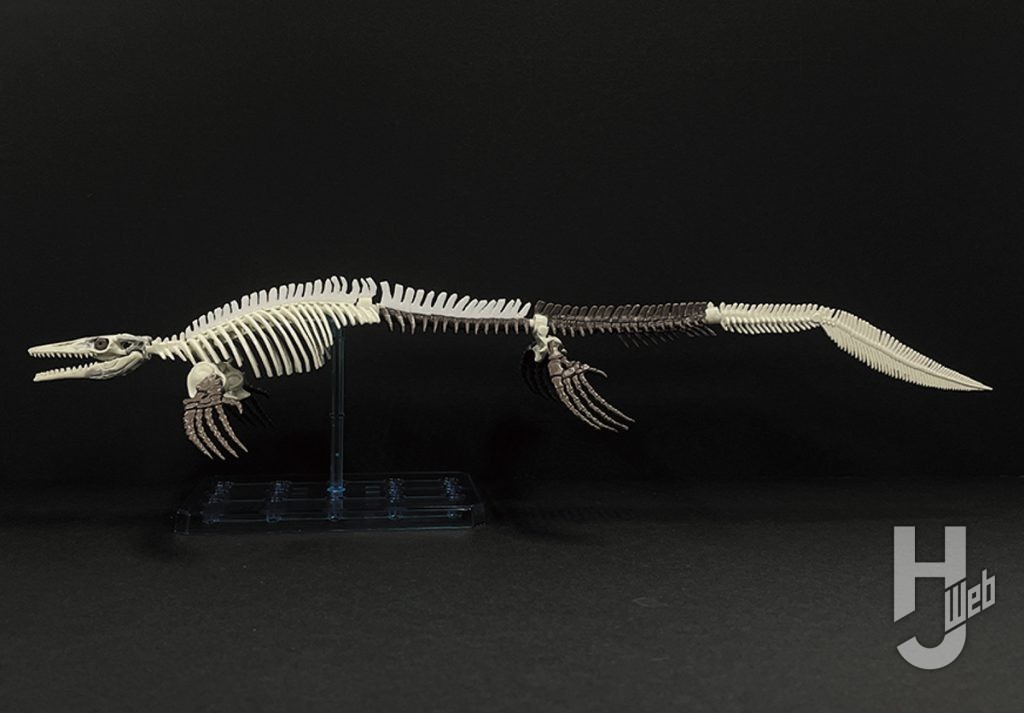

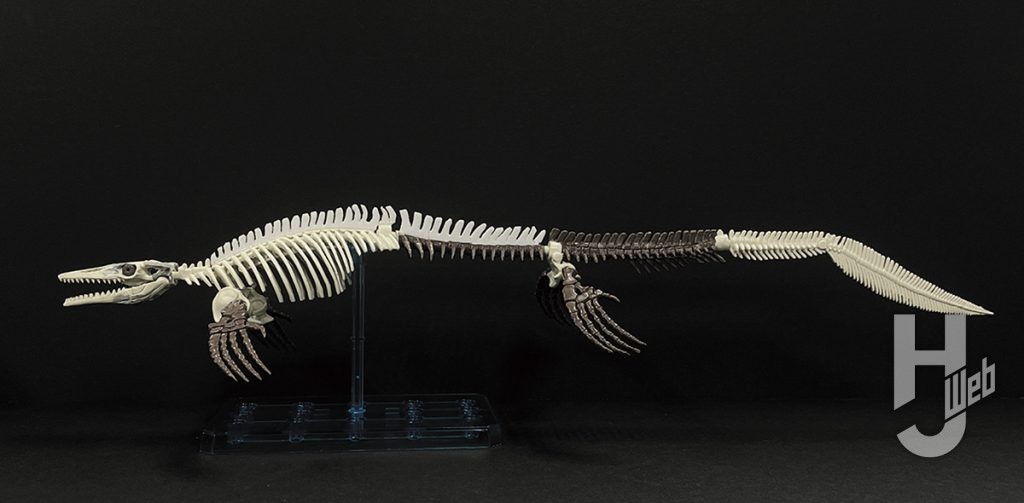

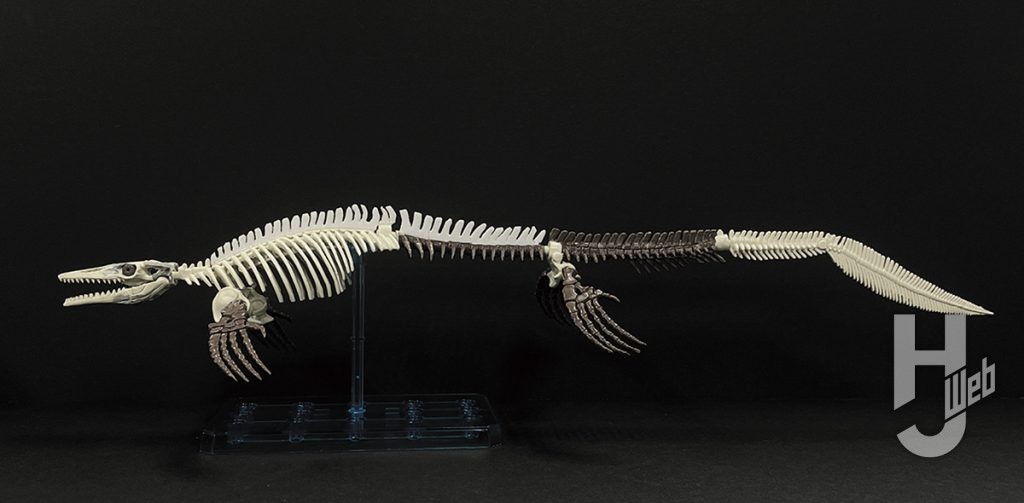

▲これで完成!

▲これで完成!

日本、ひいては西太平洋地域でもっとも完全かつ奇怪なモササウルス科の化石として、世界の度肝を抜いたメガプテリギウスの魅力をプラノサウルスサイズで表現することができた。各部のディテールアップはモササウルスの製作時にも役立つテクニックなので、ぜひお試しあれ

▲日本や極東ロシアといった北西太平洋地域では、アンモナイトをはじめとする海生無脊椎動物の化石が多産する。メガプテリギウス・ワカヤマエンシスのホロタイプWMNH-Ge-1140240002が産出した鳥屋城層も、明治時代からアンモナイトの産出で知られた地層であった。WMNH-Ge-1140240002は尾を除くほぼ全身が関節していたが、地中に埋もれる前に遺骸をツノザメ類に漁られた形跡があり、骨の表面もバクテリアに侵食されていた。単にほぼ完全な骨格というだけでなく、タフォノミー*の観点でも興味深い標本である。メガプテリギウスの発見によって巨大なヒレを持つモササウルス科の存在が明らかになったが、非常によく似た頭骨がニュージーランドやヨーロッパでも見つかっていたことが判明した。また、モササウルス・ホベツエンシスと命名された北海道産の部分骨格が、メガプテリギウスと酷似した前びれを持つことも明らかになった。メガプテリギウス・ワカヤマエンシスの発見によって、モササウルス科の研究に大きなうねりが生まれようとしている。

▲日本や極東ロシアといった北西太平洋地域では、アンモナイトをはじめとする海生無脊椎動物の化石が多産する。メガプテリギウス・ワカヤマエンシスのホロタイプWMNH-Ge-1140240002が産出した鳥屋城層も、明治時代からアンモナイトの産出で知られた地層であった。WMNH-Ge-1140240002は尾を除くほぼ全身が関節していたが、地中に埋もれる前に遺骸をツノザメ類に漁られた形跡があり、骨の表面もバクテリアに侵食されていた。単にほぼ完全な骨格というだけでなく、タフォノミー*の観点でも興味深い標本である。メガプテリギウスの発見によって巨大なヒレを持つモササウルス科の存在が明らかになったが、非常によく似た頭骨がニュージーランドやヨーロッパでも見つかっていたことが判明した。また、モササウルス・ホベツエンシスと命名された北海道産の部分骨格が、メガプテリギウスと酷似した前びれを持つことも明らかになった。メガプテリギウス・ワカヤマエンシスの発見によって、モササウルス科の研究に大きなうねりが生まれようとしている。

*タフォノミー:生物が死んでから化石になるまでの過程をさまざまな観点から研究する、古生物学の1ジャンル。遺骸はどのように地中に埋もれるのか、地中に埋もれた遺骸がどのように化石となるのかが研究されている。

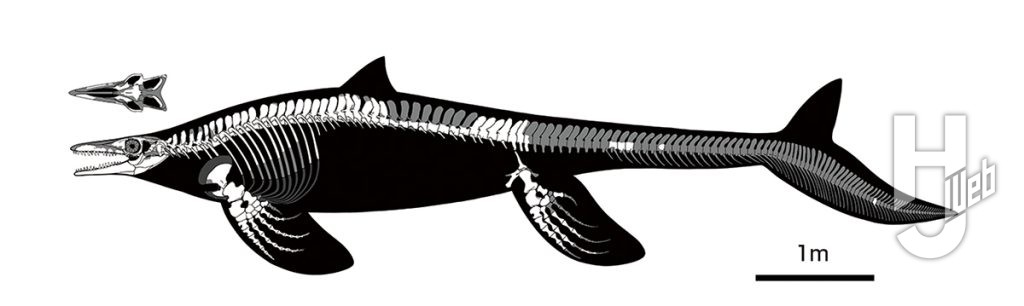

Megapterygius wakayamaensis

メガプテリギウス・ワカヤマエンシス

●鱗竜類 モササウルス科●全長約7m●白亜紀後期(カンパニアン末)約7230万年前●北西太平洋(和歌山県)

BANDAI SPIRITS プラスチックキット “プラノサウルス” モササウルス使用

メガプテリギウス

製作/ウラベヒロト(アーミック)

骨格図・解説/G. Masukawa(GET AWAY TRIKE!)

プラノサウルス モササウルス

●発売元/BANDAI SPIRITS ホビーディビジョン●1870円、発売中●約29.6cm●プラキット

「月刊ホビージャパン10月号」に特別編掲載!!

好評発売中の「月刊ホビージャパン2025年10月号」にて、プラノサウルス復元プロジェクト 特別編が掲載中! 特別編では『ジュラシック・ワールド』特集にあわせて『ジュラシック・ワールド』に登場した架空の恐竜「インドミナス・レックス」をミキシングビルドで復活させています!

ぜひ本記事とあわせてご覧ください!!

\この記事が気に入った方はこちらもチェック!!/

\オススメブック!!/

ホビージャパンエクストラ vol.30

●発行元/ホビージャパン●1540円、発売中

詳細はこちら

粘土で作る! いきもの造形 恐竜編

●発行元/ホビージャパン●3080円、発売中

詳細はこちら

© BANDAI SPIRITS