「HG 軍警ザク」をラッカー塗料筆塗り!光沢や密度が大きく変化して情報量が格段に増す大森記詩流の塗り重ね方法を伝授!【機動戦士Gundam GQuuuuuuX】

2025.08.11

ラッカー塗料の塗り重ねで実現する 筆で宿す“重み”の表現/MS-06-SSP 軍警ザク【BANDAI SPIRITS 1/144】●大森記詩 月刊ホビージャパン2025年9月号(7月25日発売)

前ページに戻る

シルバーのドライブラシでメタリック感を演出

▲最初の工程はスーパーチタン2を使用したドライブラシ。黒下地の上に、エッジや凹凸部分を中心に軽く撫でるように色を乗せる。金属感が強く出すぎた場合は、黒系のラッカー塗料を混ぜながらコントロール

▲最初の工程はスーパーチタン2を使用したドライブラシ。黒下地の上に、エッジや凹凸部分を中心に軽く撫でるように色を乗せる。金属感が強く出すぎた場合は、黒系のラッカー塗料を混ぜながらコントロール

▲筆先で“撫でる”ように、パーツのフチや出っ張った箇所を重点的に塗装。筆圧をかけすぎず、筆の腹で擦るようにすると自然に仕上がる

▲筆先で“撫でる”ように、パーツのフチや出っ張った箇所を重点的に塗装。筆圧をかけすぎず、筆の腹で擦るようにすると自然に仕上がる

▲ドライブラシ終了時の状態。金属感が一気に立ち上がる楽しい工程だが、やりすぎは禁物

▲ドライブラシ終了時の状態。金属感が一気に立ち上がる楽しい工程だが、やりすぎは禁物

先に赤を塗ってしまおう

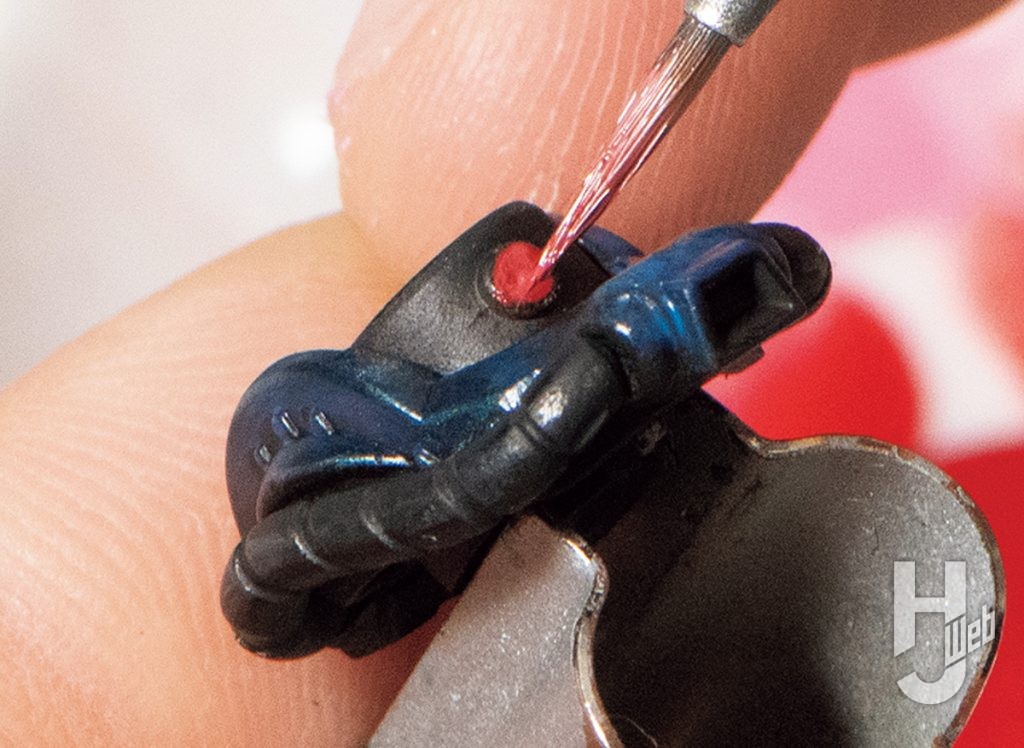

▲細部の塗装も色味の全体感に関係してくるので、スラスター内部などは先に塗っておく。あとで塗り重ねたり、リタッチをしたりすれば問題ないため、多少ラフでも構わない

▲細部の塗装も色味の全体感に関係してくるので、スラスター内部などは先に塗っておく。あとで塗り重ねたり、リタッチをしたりすれば問題ないため、多少ラフでも構わない

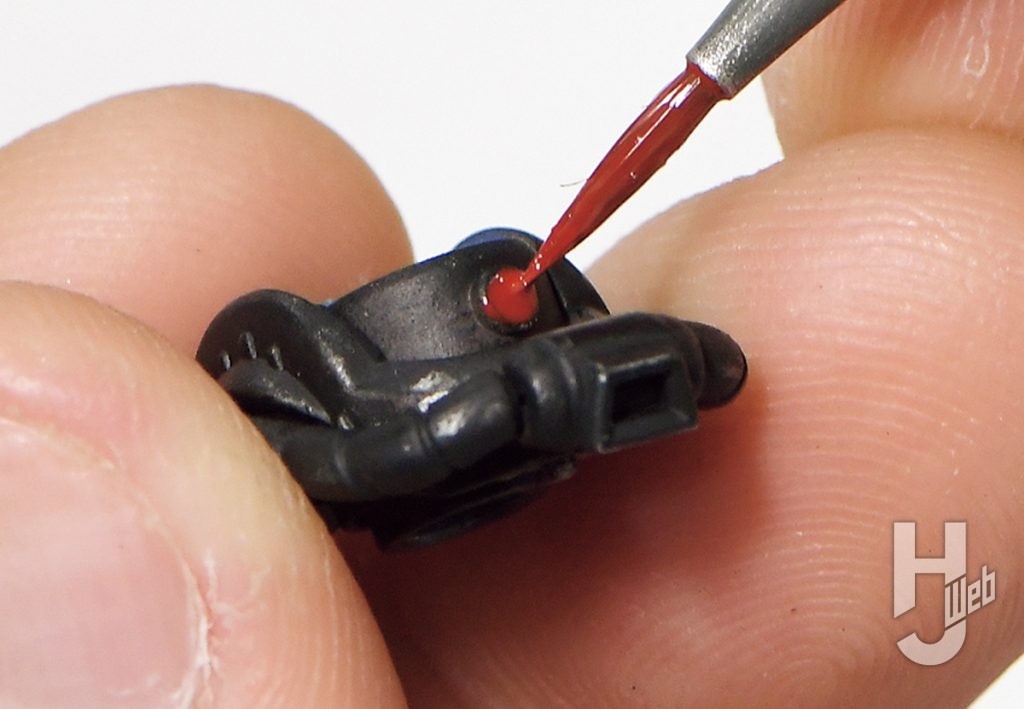

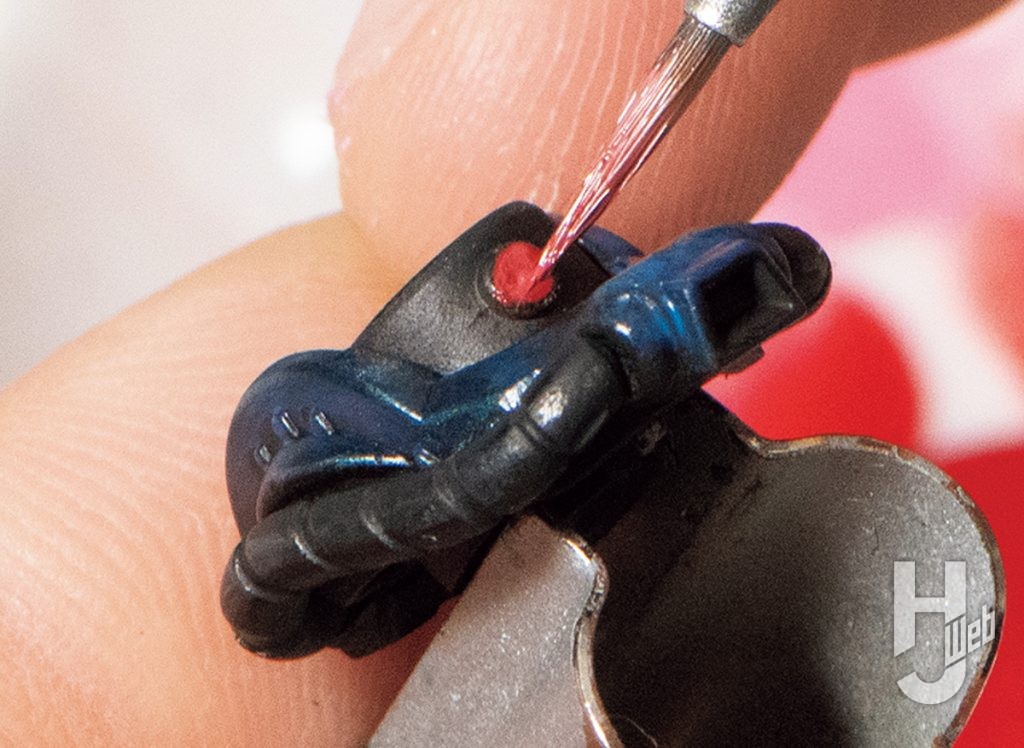

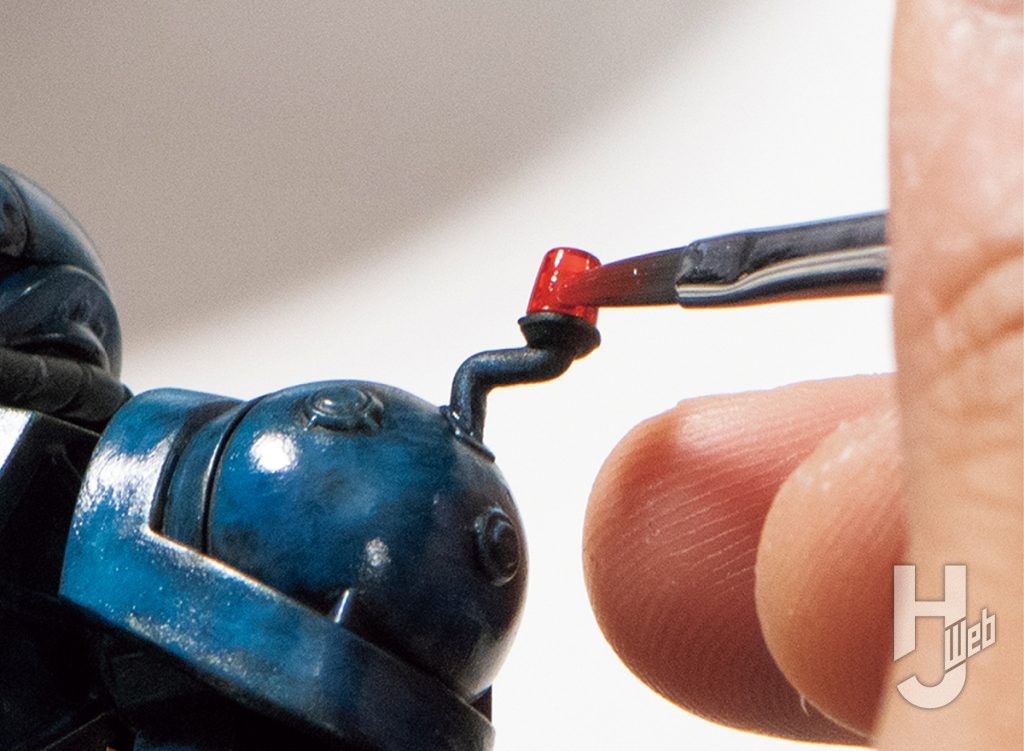

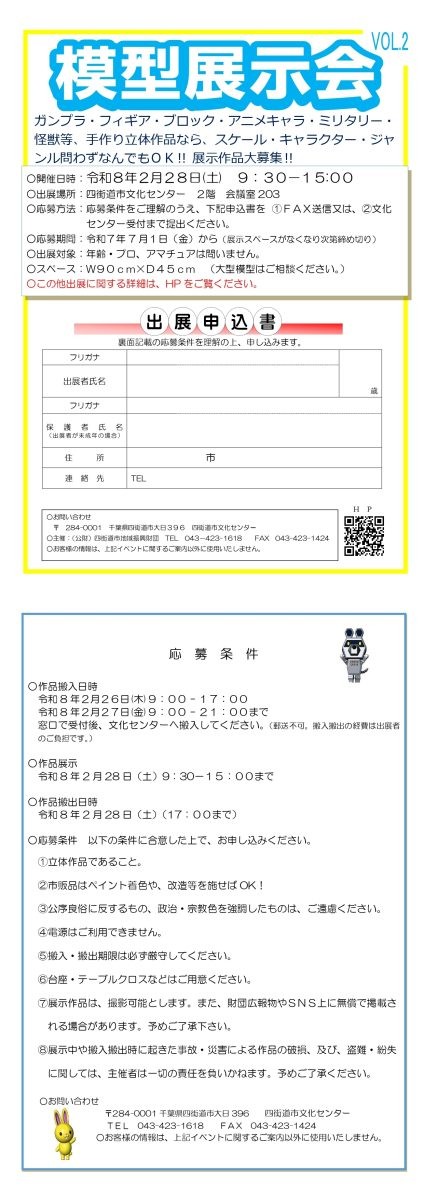

▲モノアイも先に塗装。はみ出してしまっても、あとから整えればOK。慎重になりすぎず、まずは全体を前に進めることが大切

▲モノアイも先に塗装。はみ出してしまっても、あとから整えればOK。慎重になりすぎず、まずは全体を前に進めることが大切

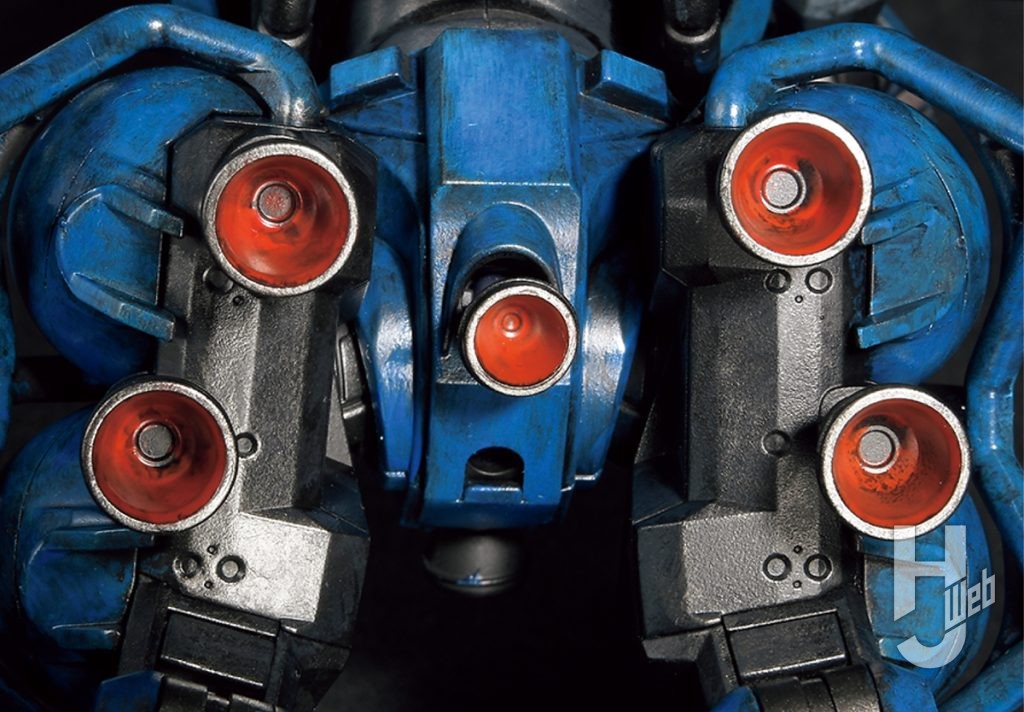

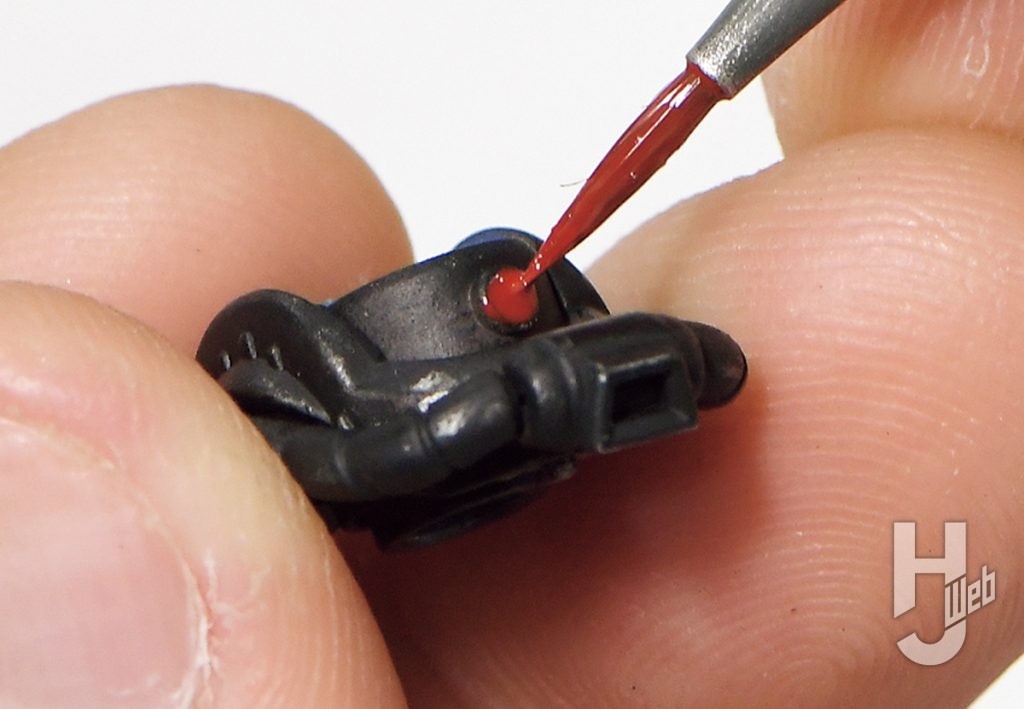

▲スラスター内部の完成状態。ここも塗り潰そうとせずに、下地の黒を透かして使用感を出している。色の“抜きどころ”を見極めることが、完成までの距離を縮めるポイントだ

▲スラスター内部の完成状態。ここも塗り潰そうとせずに、下地の黒を透かして使用感を出している。色の“抜きどころ”を見極めることが、完成までの距離を縮めるポイントだ

青を塗る前に他の色で“様子見”する

▲グレー部の調色。絵具皿のフチで、パープルとグレーバイオレットを少しずつ混ぜ、イメージに合う色味を探る。この「混ぜながら考える」工程も筆塗りならではの楽しさだ

▲グレー部の調色。絵具皿のフチで、パープルとグレーバイオレットを少しずつ混ぜ、イメージに合う色味を探る。この「混ぜながら考える」工程も筆塗りならではの楽しさだ

▲エッジにドライブラシした金属感を損なわないように、面を中心にトントンと色を置く。筆を押し当てず、触れるように乗せていこう

▲エッジにドライブラシした金属感を損なわないように、面を中心にトントンと色を置く。筆を押し当てず、触れるように乗せていこう

▲明るめに調整したグレーを重ねる。薄く塗れば、多少の失敗も乾燥後に上から塗り重ねてリカバリー可能だ

▲明るめに調整したグレーを重ねる。薄く塗れば、多少の失敗も乾燥後に上から塗り重ねてリカバリー可能だ

▲塗料があまり乗っていないように見える段階でも心配は無用。これは「下地」ではなく「1層目」。しっかり乾燥させてから2層目を重ねていけば、発色してくる

▲塗料があまり乗っていないように見える段階でも心配は無用。これは「下地」ではなく「1層目」。しっかり乾燥させてから2層目を重ねていけば、発色してくる

青の塗装スタート! まずは暗い色から乗せよう

▲フタロシアニンブルーを絵具皿に出し、皿の側面で筆先の状態を整えながら塗り進めていく。筆の含みや乗せ具合を視覚的に確認しながら塗るのがポイント

▲フタロシアニンブルーを絵具皿に出し、皿の側面で筆先の状態を整えながら塗り進めていく。筆の含みや乗せ具合を視覚的に確認しながら塗るのがポイント

薄く色を付ける

▲塗るというより「色を置く」感覚で。水彩画に近い印象で、極力薄く。ドライブラシで生まれた金属感を塗り潰さないように注意する

▲塗るというより「色を置く」感覚で。水彩画に近い印象で、極力薄く。ドライブラシで生まれた金属感を塗り潰さないように注意する

塗り潰さないで!

▲2回ほど塗った状態。筆跡を活かしつつ、あえて均等には塗らない。まばらに色を乗せることで、塗面に深みが生まれる

▲2回ほど塗った状態。筆跡を活かしつつ、あえて均等には塗らない。まばらに色を乗せることで、塗面に深みが生まれる

混ぜながら塗ることで自然なグラデーションに

▲清水式のような明確な段階塗りではなく、「混ぜながら塗る」のが大森流。使っていた皿に直接明るい青を足して、筆の中で色を調整しながら塗り進めていく

▲清水式のような明確な段階塗りではなく、「混ぜながら塗る」のが大森流。使っていた皿に直接明るい青を足して、筆の中で色を調整しながら塗り進めていく

金属感を残しつつ、トーンは統一する

▲2色目・3色目の青を塗る際は、フチに残る金属感を活かしつつ、面の中心にも薄く青を乗せていく。青をまったく乗せない“未塗装の面”を作らないように意識すると、全体のトーンが自然に整って見える

▲2色目・3色目の青を塗る際は、フチに残る金属感を活かしつつ、面の中心にも薄く青を乗せていく。青をまったく乗せない“未塗装の面”を作らないように意識すると、全体のトーンが自然に整って見える

目指す密度感はこのくらい!

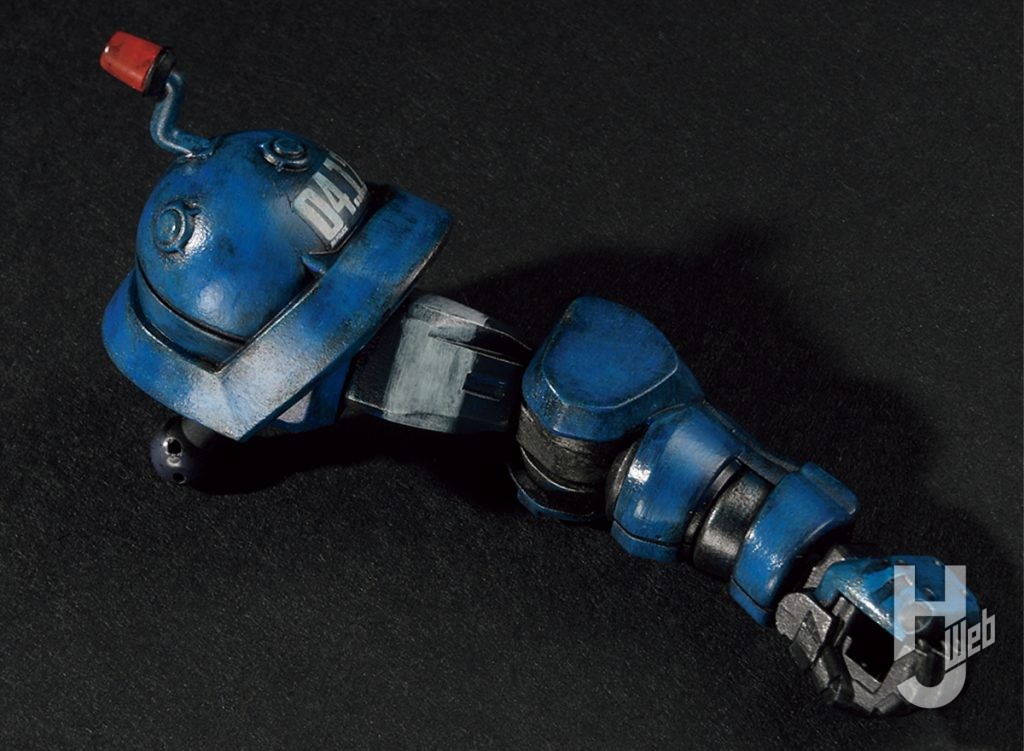

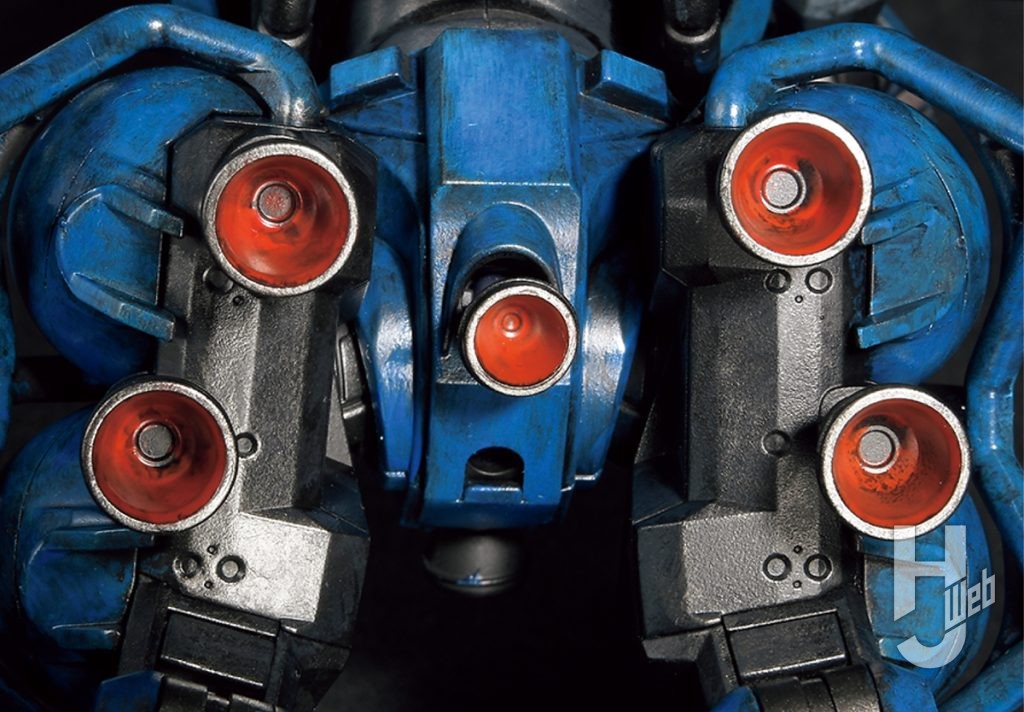

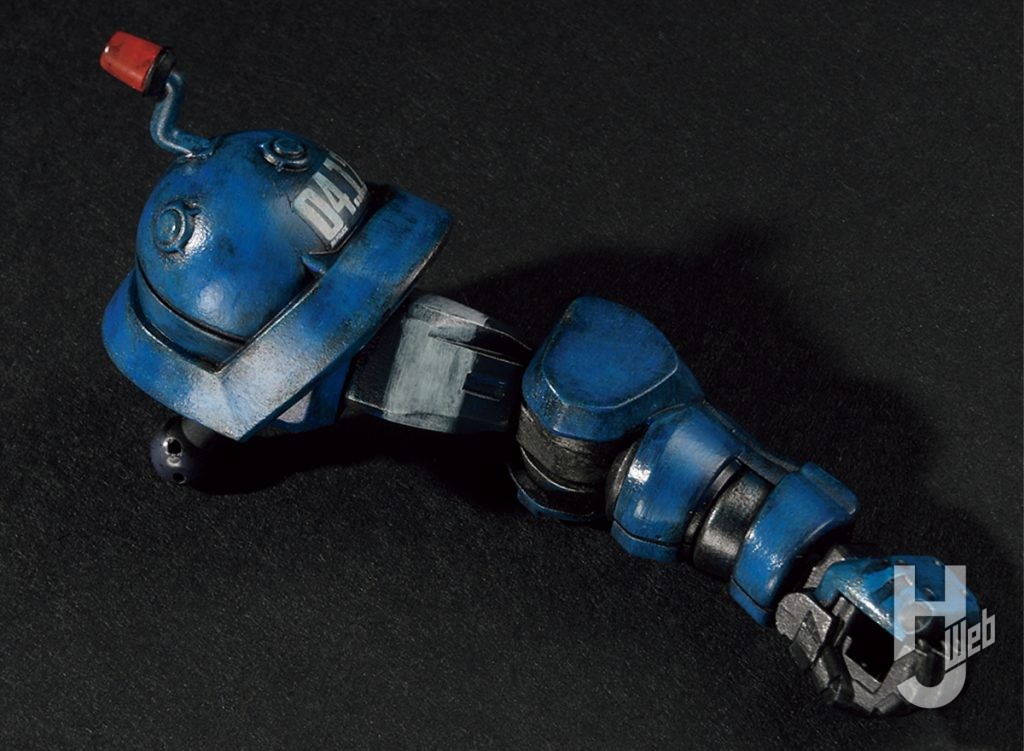

▲塗り上がった腕部。単色の塗りでは出せない深みと密度が、筆塗りならではの“重み”につながる

▲塗り上がった腕部。単色の塗りでは出せない深みと密度が、筆塗りならではの“重み”につながる

メインカラーが塗れたらその他の色も整えておこう

▲青の塗装が8割ほど終わったタイミングで、他のパーツも見直す。モノアイやスラスターなどに明度差を加えて印象を整える

▲青の塗装が8割ほど終わったタイミングで、他のパーツも見直す。モノアイやスラスターなどに明度差を加えて印象を整える

▲はみ出してしまった部分は、サフに近い色でリタッチし、明るい色を塗り重ねる。細部の塗装には中サイズの丸平筆ではなく、先が尖っている小サイズの面相筆を使用

▲はみ出してしまった部分は、サフに近い色でリタッチし、明るい色を塗り重ねる。細部の塗装には中サイズの丸平筆ではなく、先が尖っている小サイズの面相筆を使用

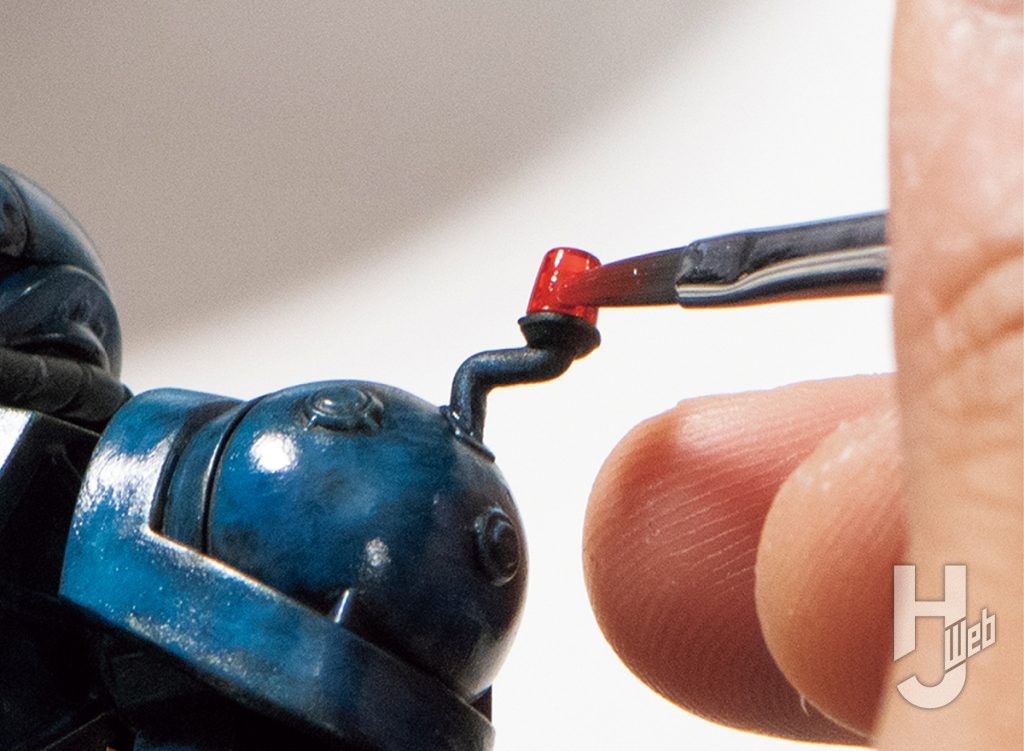

▲非常回転灯などのクリアーパーツにも軽くタッチ。透過性を保つため、ごく薄く、塗るというより「染める」感覚で。極小サイズの平筆を使用

▲非常回転灯などのクリアーパーツにも軽くタッチ。透過性を保つため、ごく薄く、塗るというより「染める」感覚で。極小サイズの平筆を使用

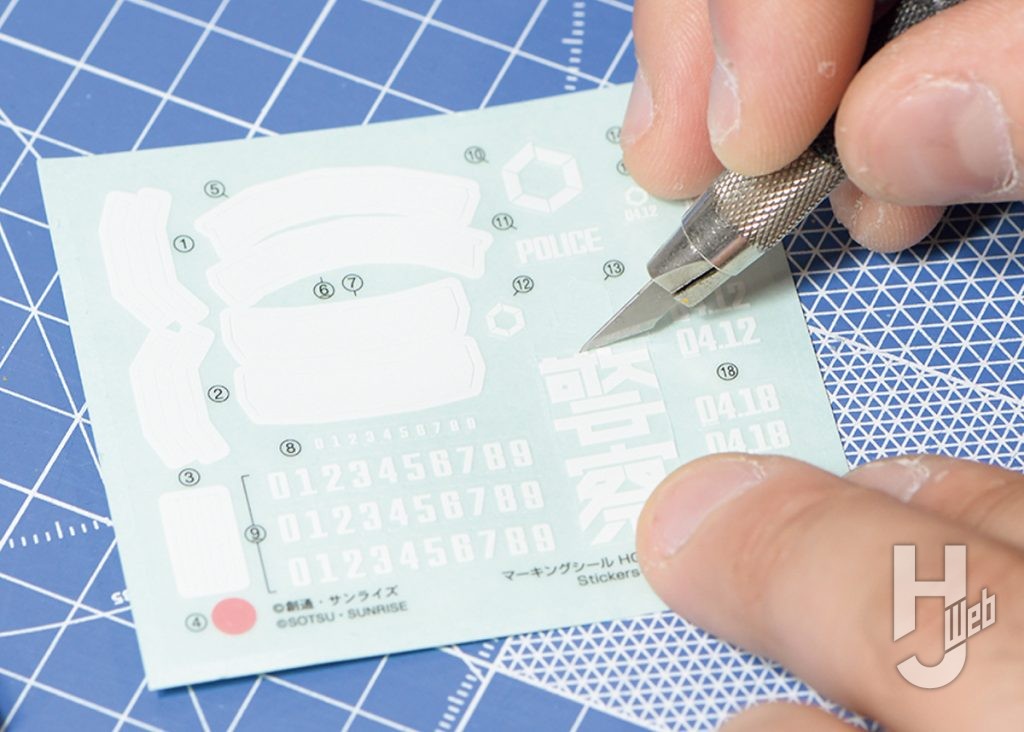

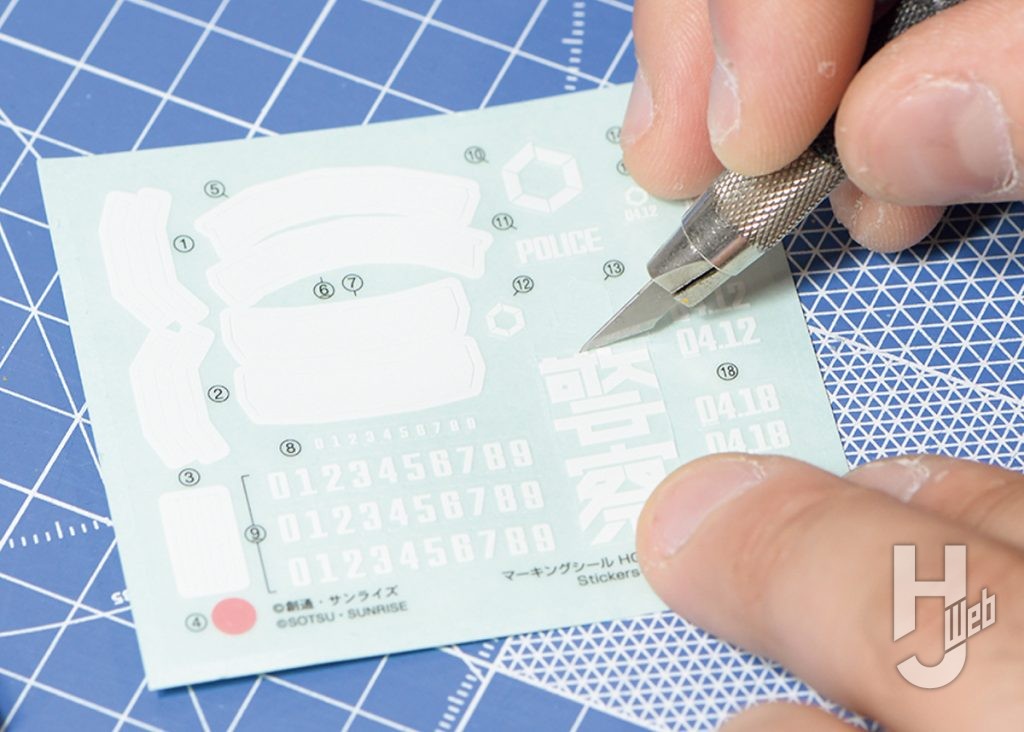

マーキングシールは余白をカット&ドライブラシでなじませる

▲軍警ザクのシールドにある「警察」の文字はキット付属のシールを使用。ここは塗装再現が難しいため、余白をできるだけカットして使う

▲軍警ザクのシールドにある「警察」の文字はキット付属のシールを使用。ここは塗装再現が難しいため、余白をできるだけカットして使う

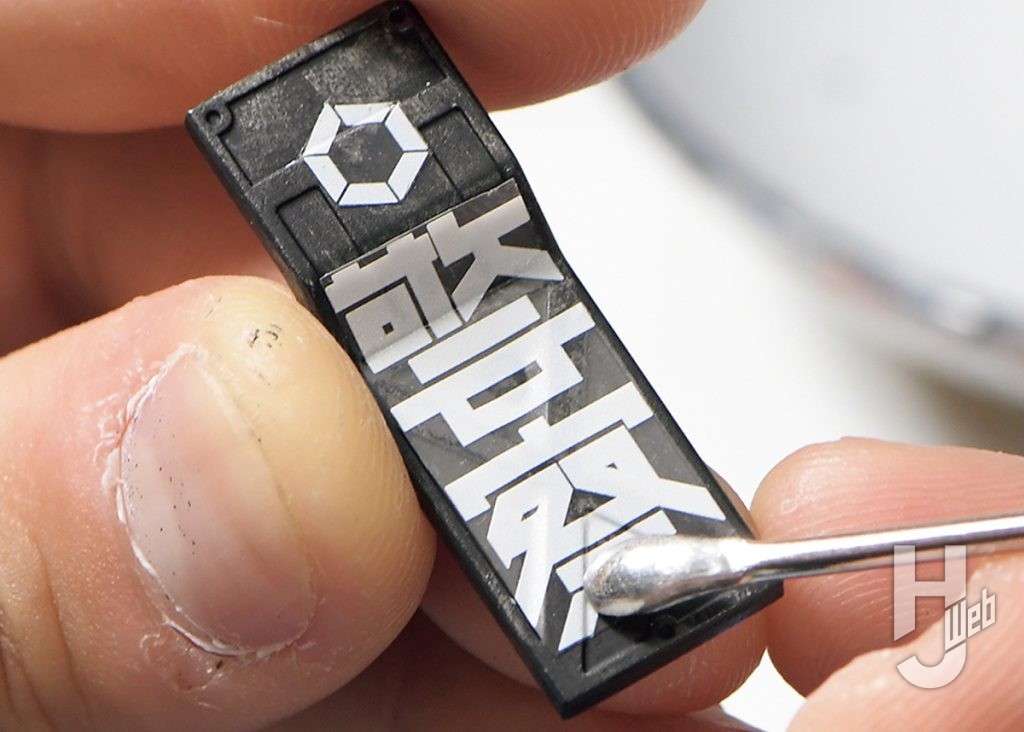

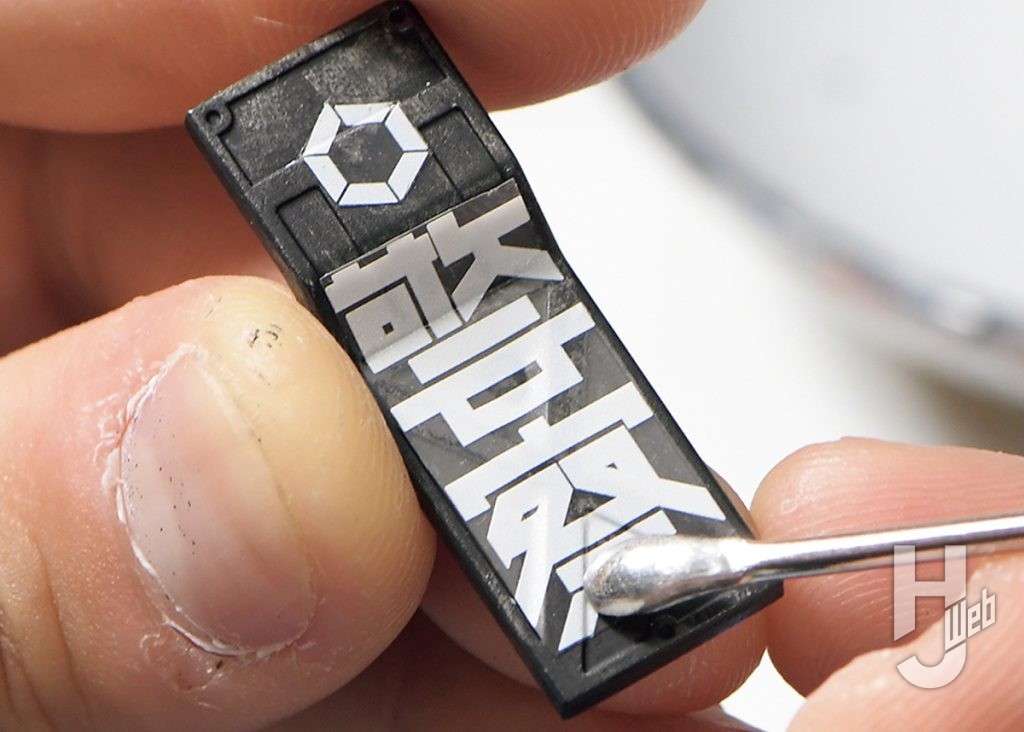

▲マーキングシールも全体感に大きく関係するので、青がある程度進んだところで貼り付ける。貼り付け後は撹拌棒のスプーン側で密着させると、爪楊枝よりも均等に圧をかけやすい

▲マーキングシールも全体感に大きく関係するので、青がある程度進んだところで貼り付ける。貼り付け後は撹拌棒のスプーン側で密着させると、爪楊枝よりも均等に圧をかけやすい

▲シールの上からも軽くドライブラシを施す。シールドのエッジを中心にタッチを加えることで、本体の質感ともなじむ

▲シールの上からも軽くドライブラシを施す。シールドのエッジを中心にタッチを加えることで、本体の質感ともなじむ

次ページ──白線と武器塗装etc.

Ⓒ創通・サンライズ

オススメの書籍

清水圭:水性塗料 筆塗りテクニック マスターファイル SIM'S TECHNIQUE FILE

ご購入はこちら