まるでエアブラシ塗装のような仕上がりのラッカー筆塗りをマスターせよ! 清潔感のある筆塗りで一番好きなモチーフを仕上げる! VF-1S アーマードバルキリー ロイ・フォッカースペシャルをニコイチで製作【筆塗りTribe】

2024.12.13

筆塗りTribe/VF-1S アーマード バルキリー ロイ・フォッカー スペシャル【ハセガワ、マックスファクトリー 1/72】 月刊ホビージャパン2025年1月号(11月25日発売)

白の塗装

少量のラッカー溶剤を

足しながら塗る

▲すべての工程で、少量のラッカー溶剤を適宜足しながら塗っていく。シャバシャバにしすぎるとコントロールが難しくなるので、入れすぎには注意。ラッカー塗料は時間が経過していくと、溶剤が揮発して粘度が高くなってくる。そうなったらまた溶剤を少量足すと良い

▲すべての工程で、少量のラッカー溶剤を適宜足しながら塗っていく。シャバシャバにしすぎるとコントロールが難しくなるので、入れすぎには注意。ラッカー塗料は時間が経過していくと、溶剤が揮発して粘度が高くなってくる。そうなったらまた溶剤を少量足すと良い

きれいに塗り潰す場合は、

さまざまな方向に筆を重ねる!

▲筆塗りでよく言われる「縦縦横横塗り」は、下地を隠蔽してフラットな塗面にする時に効果的。今回の作例は、ベタ塗りに近いクリーンなイメージに仕上げるので、さまざまな方向から筆跡を重ねていく

▲筆塗りでよく言われる「縦縦横横塗り」は、下地を隠蔽してフラットな塗面にする時に効果的。今回の作例は、ベタ塗りに近いクリーンなイメージに仕上げるので、さまざまな方向から筆跡を重ねていく

1度塗り終了

▲筆跡を見てほしい。縦や横、斜めの筆跡が重なっているのが確認できる。このようにさまざまな筆目が交差して重なることで筆跡の主張が無くなってくる。それによりフラットな塗面に見えてくるのだ

▲筆跡を見てほしい。縦や横、斜めの筆跡が重なっているのが確認できる。このようにさまざまな筆目が交差して重なることで筆跡の主張が無くなってくる。それによりフラットな塗面に見えてくるのだ

完全乾燥したら塗り重ねる

▲ラッカー塗料をしっかり乾かしてから重ね塗り。完全に乾いたラッカー塗料の上から、重ね塗りすれば不用意に塗料を抉ることも少なくなり、フラットな塗面に整えやすい

▲ラッカー塗料をしっかり乾かしてから重ね塗り。完全に乾いたラッカー塗料の上から、重ね塗りすれば不用意に塗料を抉ることも少なくなり、フラットな塗面に整えやすい

うっすらと残る筆跡

▲完成状態を見ると、うっすらと筆跡が残っていることがわかる。もっとフラットに塗ることも可能だが、本作例ではあえて筆跡を残し各面の情報量アップさせている。この筆跡が模型に重厚感を生み出すのだ

▲完成状態を見ると、うっすらと筆跡が残っていることがわかる。もっとフラットに塗ることも可能だが、本作例ではあえて筆跡を残し各面の情報量アップさせている。この筆跡が模型に重厚感を生み出すのだ

NAZCAカラーの黄色がすごい!

暗めの下地も問題無し!

▲隠蔽力が高い塗料は、フラットな塗面を形成しやすい。黄色は下地の隠蔽やきれいな発色が難しい色とされているが、NAZCAカラー NC-014 マンダリンイエローなら問題無し! このようにダークグレーの上から塗っても、ひと塗り目から発色する

▲隠蔽力が高い塗料は、フラットな塗面を形成しやすい。黄色は下地の隠蔽やきれいな発色が難しい色とされているが、NAZCAカラー NC-014 マンダリンイエローなら問題無し! このようにダークグレーの上から塗っても、ひと塗り目から発色する

中央は下地を残し気味に

▲塗り重ねる前の1度塗りでここまで発色する。塗料のコントロールがしやすいので、下地の透け感も自分好みに調整できる

▲塗り重ねる前の1度塗りでここまで発色する。塗料のコントロールがしやすいので、下地の透け感も自分好みに調整できる

2度塗り目

▲イエローが完全に乾いたら重ね塗り。曲面がきれいに整うように、縦方向と斜め方向に筆を動かしているのが、筆跡からも確認できる

▲イエローが完全に乾いたら重ね塗り。曲面がきれいに整うように、縦方向と斜め方向に筆を動かしているのが、筆跡からも確認できる

3度塗りで完全発色!

▲マンダリンイエローの性能により、たった3度塗り重ねただけでイエローの塗装が終了! ラッカー塗料で黄色を筆塗りする際はぜひ活用してほしい塗料だ

▲マンダリンイエローの性能により、たった3度塗り重ねただけでイエローの塗装が終了! ラッカー塗料で黄色を筆塗りする際はぜひ活用してほしい塗料だ

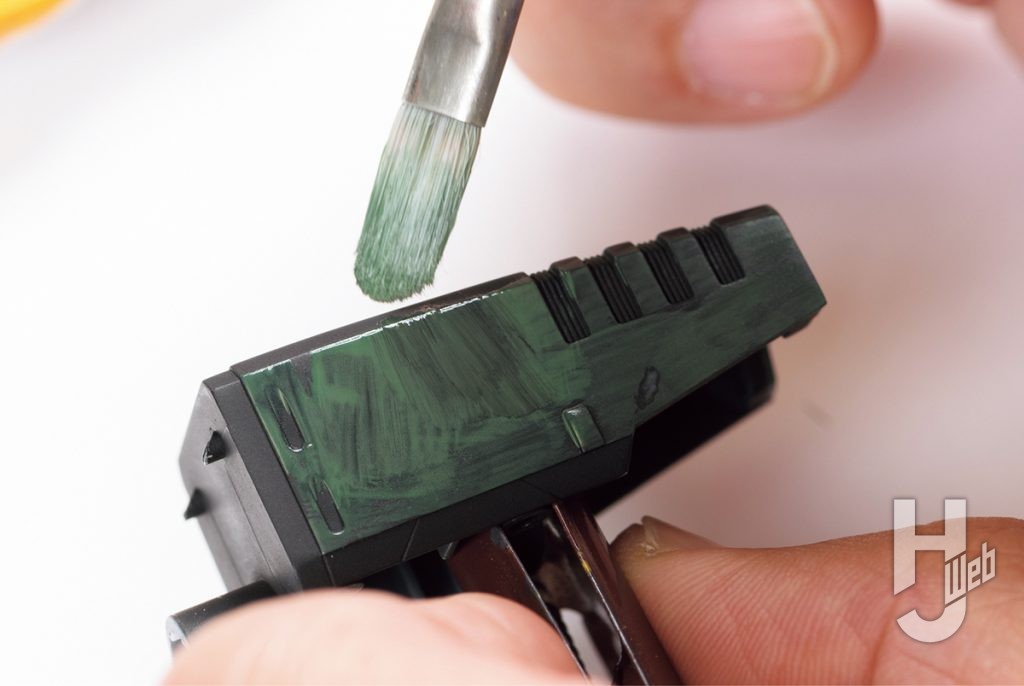

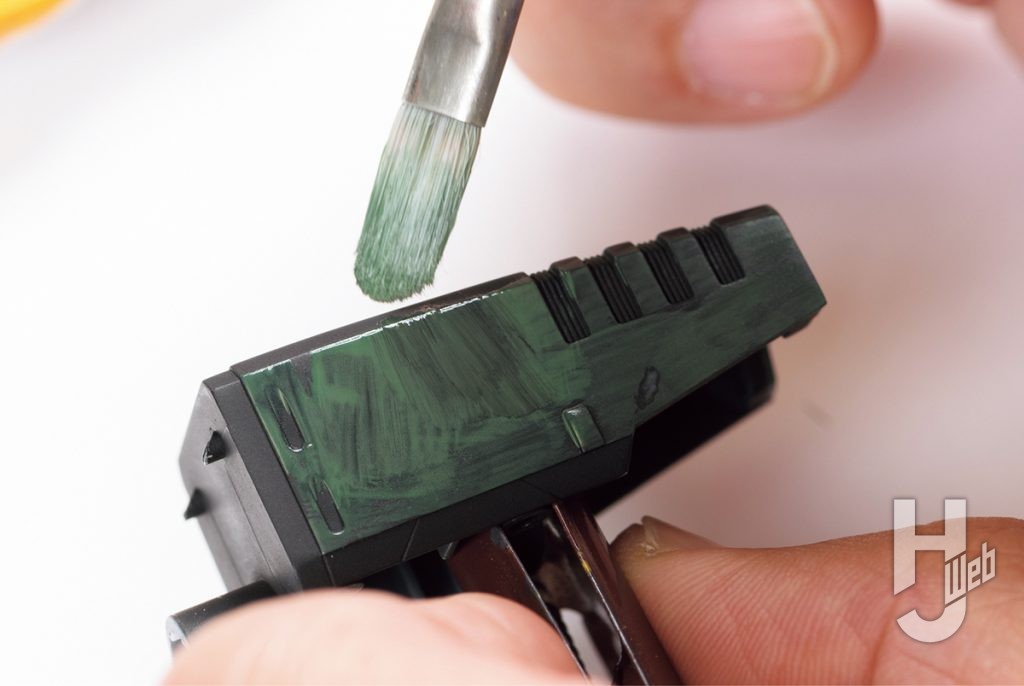

メインのグリーン塗装

少々薄めに調整

▲白や黄色を塗った時よりも少々薄く希釈して、よりフラットな塗面を目指す

▲白や黄色を塗った時よりも少々薄く希釈して、よりフラットな塗面を目指す

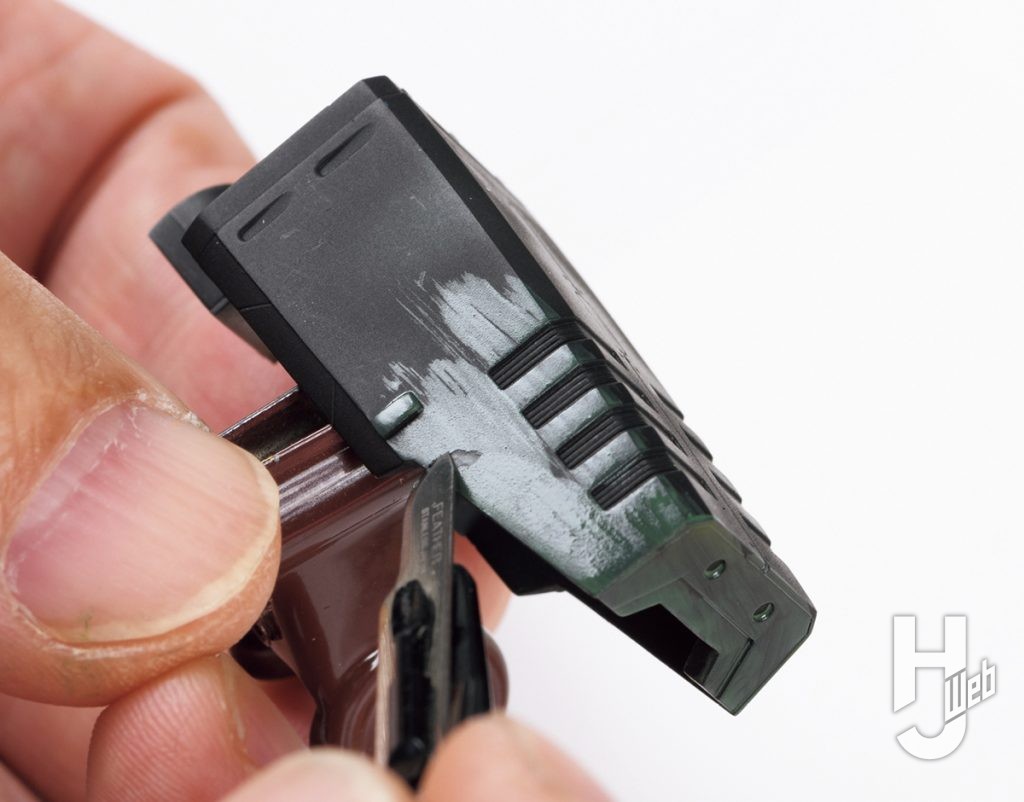

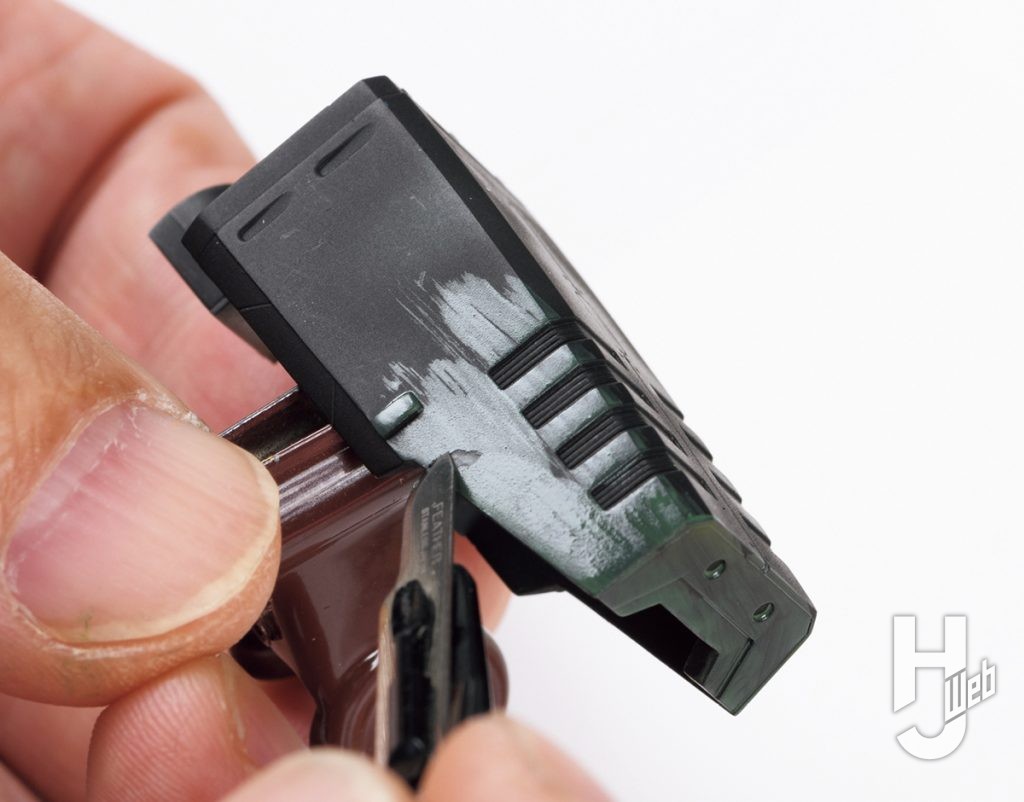

ホコリの除去

▲表に露出する部分にホコリが付いていたら、曲線刃のナイフで削り取る。曲線刃は他の塗面を傷つけにくく、ホコリだけをピンポイントで除去できる

▲表に露出する部分にホコリが付いていたら、曲線刃のナイフで削り取る。曲線刃は他の塗面を傷つけにくく、ホコリだけをピンポイントで除去できる

フチにだけ筆塗りする

▲中央を暗めにしてグラデーション効果を狙う。まずはフチの部分だけに塗料を薄く塗る

▲中央を暗めにしてグラデーション効果を狙う。まずはフチの部分だけに塗料を薄く塗る

完全に乾かす

▲この状態で完全に乾かす。乾いたあとにさらに全体を塗るようにタッチを加えると、フチ部分と中央部分に色の発色差が現れるので、単色でも自然なグラデーション効果を生み出せる

▲この状態で完全に乾かす。乾いたあとにさらに全体を塗るようにタッチを加えると、フチ部分と中央部分に色の発色差が現れるので、単色でも自然なグラデーション効果を生み出せる

薄い塗料で攻める

▲濃い塗料で一気に塗ると、フチ部分と中央の色の差が現れにくい。筆塗りでグラデーションを付けたいなら薄い塗料で塗り重ねよう

▲濃い塗料で一気に塗ると、フチ部分と中央の色の差が現れにくい。筆塗りでグラデーションを付けたいなら薄い塗料で塗り重ねよう

じっくり乾燥するのを待つ

▲塗り重ねたら再度じっくり乾燥を待つ。ドライヤーなどで一気に乾燥させるよりも、自然乾燥のほうが塗料が平滑に広がりながら、じっくりと溶剤が揮発して滑らかな塗面になる

▲塗り重ねたら再度じっくり乾燥を待つ。ドライヤーなどで一気に乾燥させるよりも、自然乾燥のほうが塗料が平滑に広がりながら、じっくりと溶剤が揮発して滑らかな塗面になる

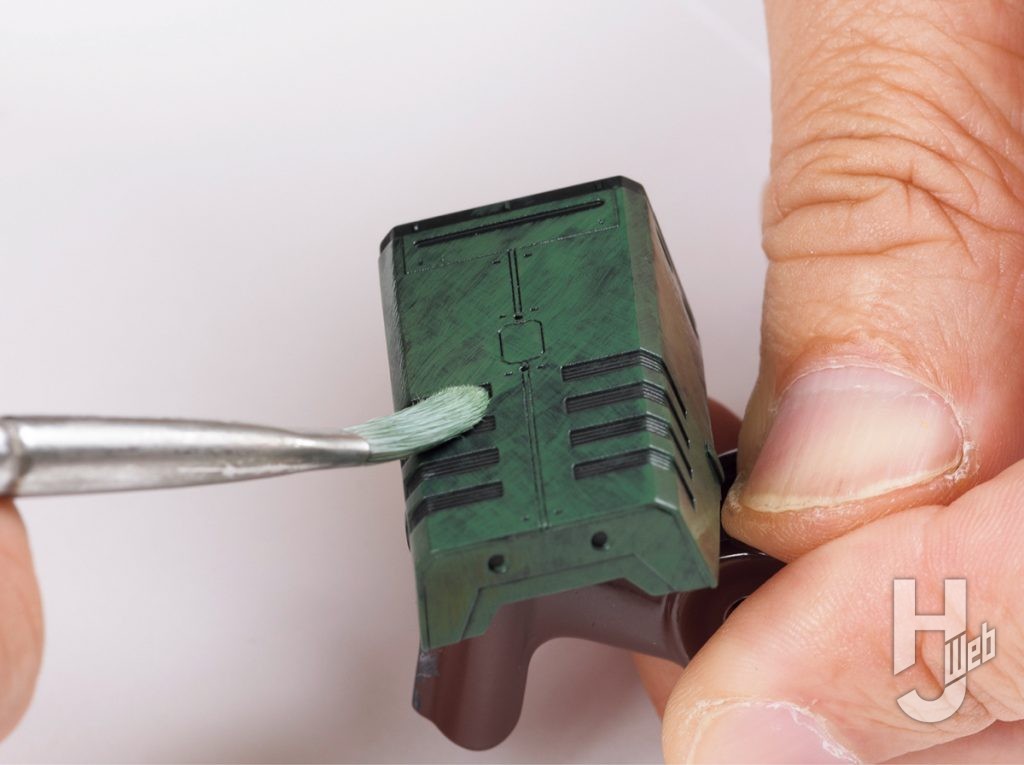

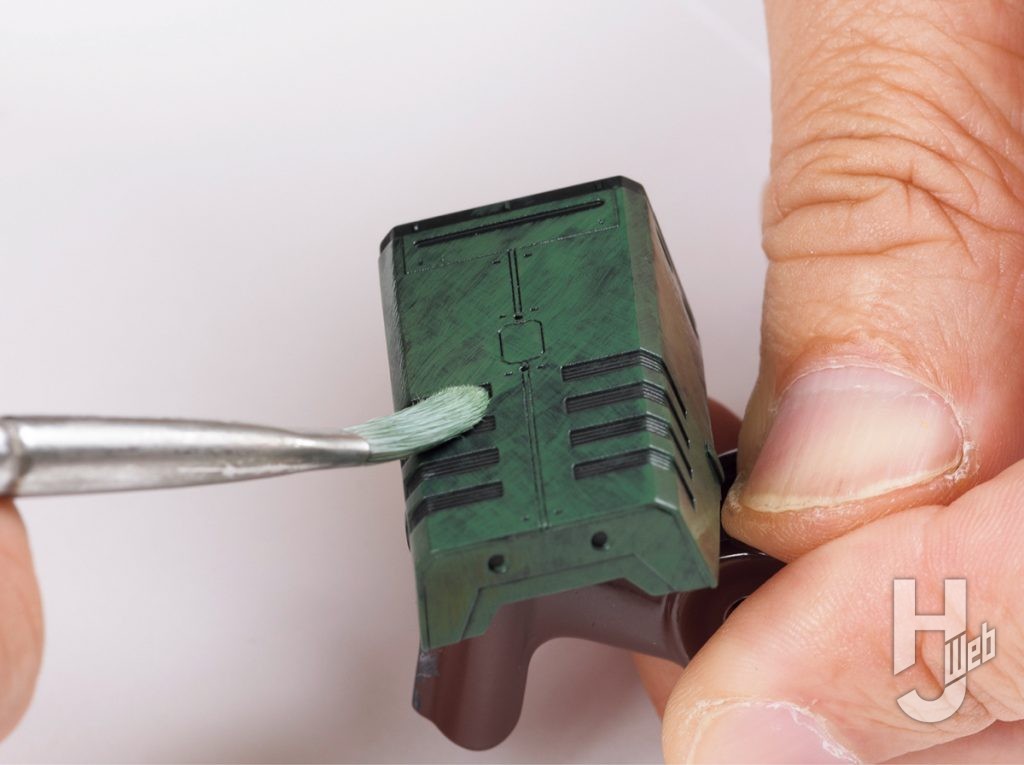

さまざまな方向に筆を動かす

▲グラデーションを掛けつつも筆跡は抑えるように塗っていくので、斜め方向や横方向など、さまざまな方向に筆を動かして薄く重ね塗りを続ける

▲グラデーションを掛けつつも筆跡は抑えるように塗っていくので、斜め方向や横方向など、さまざまな方向に筆を動かして薄く重ね塗りを続ける

塗面のチェック

▲フチを塗ったあとに、薄い塗料で全体を塗った状態。ここからさらに重ね塗りをして、筆跡や下地の透け具合をコントロールしていく

▲フチを塗ったあとに、薄い塗料で全体を塗った状態。ここからさらに重ね塗りをして、筆跡や下地の透け具合をコントロールしていく

塗料を抉らないように注意

▲薄めの塗料は溶剤も多いので、下の塗料を溶かしやすい。溶かして下地を抉らないように、筆を寝かせて、力を入れずに優しく塗っていく

▲薄めの塗料は溶剤も多いので、下の塗料を溶かしやすい。溶かして下地を抉らないように、筆を寝かせて、力を入れずに優しく塗っていく

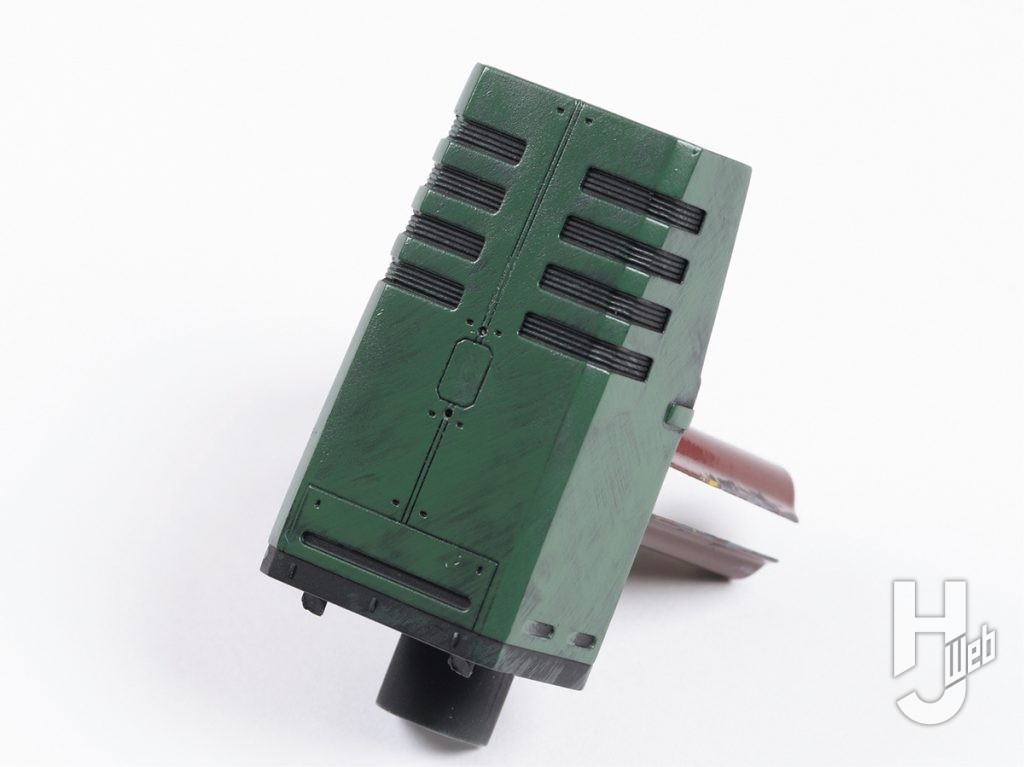

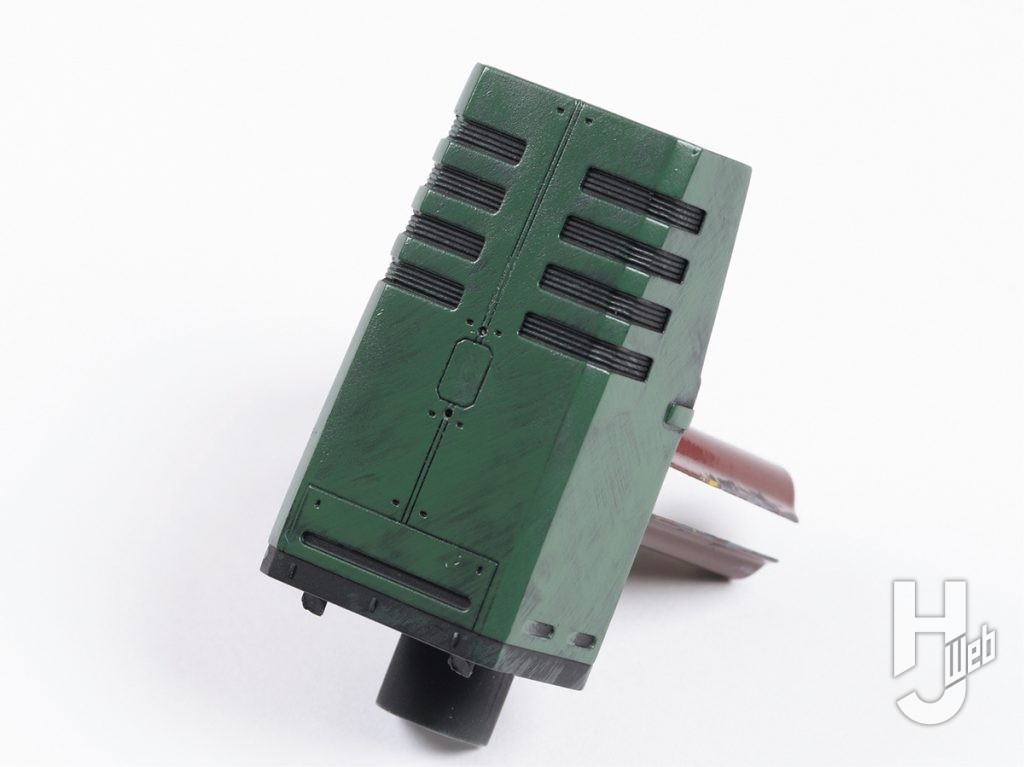

完成!

▲完成状態。ちょうど良い筆跡と下地の透け具合で、単色でも良い表情に仕上がった

▲完成状態。ちょうど良い筆跡と下地の透け具合で、単色でも良い表情に仕上がった

完成状態

▲本作例でもっとも色面積が多い「緑」。この緑の塗りで作例の印象が決まる。ガイアカラー 214 暗緑色のみを使用するが、下地の透け感をうまくコントロールして、うっすらグラデーションに見えるように調整する

▲本作例でもっとも色面積が多い「緑」。この緑の塗りで作例の印象が決まる。ガイアカラー 214 暗緑色のみを使用するが、下地の透け感をうまくコントロールして、うっすらグラデーションに見えるように調整する

Ⓒ1982 BIGWEST