“石粉粘土”で思うままに自由工作!

長い歴史を誇る造形用ねんど、「ファンド」がボークスよりリパッケージされて登場! 石粉を主素材とした「石粉粘土(せきふんねんど)」と呼ばれるもので、素手で使用可能なお手軽さ、細部も造形できるまとまりのよさ、乾燥後の切削性も良好と、模型・フィギュア製作に向いた特性が長年ユーザーに支持されてきました。今回は長年愛される「ファンド」シリーズを使用して楽しく立体製作していきます。

089 Product_name Air Dry Modeling Clay“Fando”

解説/けんたろう、月刊工具スタッフ

▼実際に使用している動画もチェック!

石粉粘土「ファンド」の使い方&ラインナップ

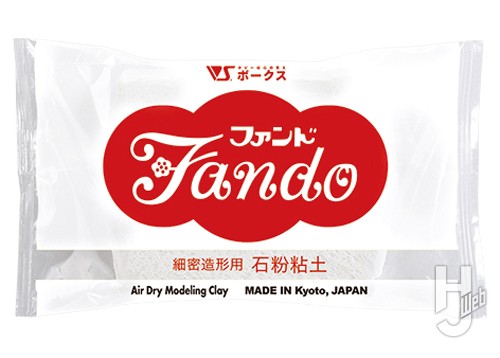

細密造形用 石粉粘土 ファンド

●発売元/ボークス●418円(200g)638円(350g)、671円(グレー・350g)

高級石粉粘土 ニューファンド

●発売元/ボークス●693円(350g)

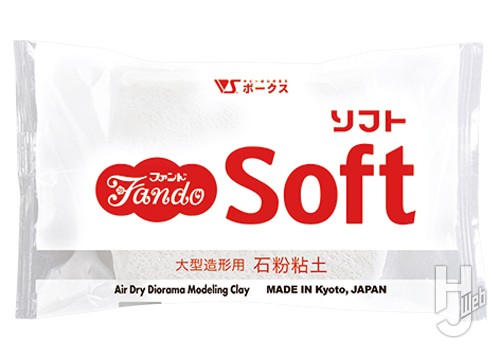

大型造形用 石粉粘土 ファンドソフト

●発売元/ボークス●572円(400g)

どの「ファンド」を使う?

「ファンド」シリーズはおおむね密度別で3種類。まずはもっともベーシックな「ファンド」を使うのが良いでしょう。そこから密度があり細部造形時の切削が行いやすい「ニューファンド」、軽くて柔らかく、大きな作品の造形に向いた「ファンドソフト」と目的に合ったマテリアルを選びましょう

Impression

▲ 袋を開け、使う量の粘土を取り出したらまずはこねましょう。混ぜることで内部に含まれる水分が均一になり、仕上がりがきめ細やかになります

▲ 袋を開け、使う量の粘土を取り出したらまずはこねましょう。混ぜることで内部に含まれる水分が均一になり、仕上がりがきめ細やかになります

▲ 手で形を作るのはもちろん、スパチュラのような造形ツールを使えば細部を作ることもできます。造形方法に制限は特になく爪楊枝や綿棒といった先端の細いアイテムも造形に役立ちます

▲ 手で形を作るのはもちろん、スパチュラのような造形ツールを使えば細部を作ることもできます。造形方法に制限は特になく爪楊枝や綿棒といった先端の細いアイテムも造形に役立ちます

▲ 石粉粘土は中身の水分が蒸発することで固まります。盛った厚みにもよりますが3~4日程度置いて乾燥させると良いでしょう。乾燥後はデザインナイフでもヤスリでもサクサク削れるほど切削性が良く、細部を作りこむことができます

▲ 石粉粘土は中身の水分が蒸発することで固まります。盛った厚みにもよりますが3~4日程度置いて乾燥させると良いでしょう。乾燥後はデザインナイフでもヤスリでもサクサク削れるほど切削性が良く、細部を作りこむことができます

▲ すぐに使用しないファンドは水分が蒸発しないよう一度開けたら、気密性のあるチャック付きの袋などに入れて保管しましょう。硬くなってしまった場合は水を加えてこねることで元に戻すことができます

▲ すぐに使用しないファンドは水分が蒸発しないよう一度開けたら、気密性のあるチャック付きの袋などに入れて保管しましょう。硬くなってしまった場合は水を加えてこねることで元に戻すことができます

混ぜて使用してもOK メルファンドシリーズ

軽量石粉粘土 メルファンド

●発売元/ボークス●561円(200g)

軽量石粉粘土 カラーメルファンド

●発売元/ボークス●770円(30g×6色)

Impression

▲ 「メルファンド」は「ファンド」の半分以下の軽さになった軽量石粉粘土です。6色のファンドがセットになった「カラーメルファンド」もラインナップされています

▲ 「メルファンド」は「ファンド」の半分以下の軽さになった軽量石粉粘土です。6色のファンドがセットになった「カラーメルファンド」もラインナップされています

▲ そのままでも使えますが、「カラーメルファンド」を混ぜて好きな色を作ることもできます。「メルファンド」は「ファンド」に混ぜても問題なく、写真のように赤を混ぜればピンクになります

▲ そのままでも使えますが、「カラーメルファンド」を混ぜて好きな色を作ることもできます。「メルファンド」は「ファンド」に混ぜても問題なく、写真のように赤を混ぜればピンクになります

▲ 「メルファンド」は水性絵の具、アクリル絵の具で着色が可能です。「ファレホ」でも着色可能でモデルカラーのターコイズを混ぜると水色になりました(混ぜすぎて水分が増えすぎると柔らかくなりすぎるので注意!)

▲ 「メルファンド」は水性絵の具、アクリル絵の具で着色が可能です。「ファレホ」でも着色可能でモデルカラーのターコイズを混ぜると水色になりました(混ぜすぎて水分が増えすぎると柔らかくなりすぎるので注意!)

さらに軽い! 「てがたねんど」

超軽量 てがたねんど(白)、(水色)、(ピンク)、(黄)

●発売元/ボークス●各561円(90g)

「てがたねんど」は「メルファンド」以上に軽量でふわふわ。軽量かつもっちりとし弾力がありますが、手形をとれるぐらいのきめ細やかさを持ちます。固まるとさらに軽くなり、なめらかな発砲スチロールのような質感になります

質感はクリームそのまま!ホイップねんど

軽量 ホイップねんど

●発売元/ボークス●550円(80g)

「ホイップねんど」はとても柔らかくてウェットな素材です。名前の通り、まさにホイップクリームと同じ質感で、絞り袋を使えば本物のケーキのようなデコレーションもできるでしょう

ファンドで思うがまま立体製作!!

実際にファンドで立体物を製作します。必要なのはファンドのほかにスパチュラなどの造形ツール、そしてベースとなる素材、あとは水です(表面を整えたり、ファンド同士の接着に使用します)。そして大事なのは最初に何を作るかを考えること。なんとなく昨日食べたエビのお寿司から想像(創造)してみます

How to use

▲ 今回ベースには程よいサイズだった円形のゴム脚カバーにコルクボードを切って接着。台座にはアルミ線を刺して芯を作っておきます

▲ 今回ベースには程よいサイズだった円形のゴム脚カバーにコルクボードを切って接着。台座にはアルミ線を刺して芯を作っておきます

▲ファンドは厚く盛り過ぎると乾燥が遅れるため、おおむね盛っても10mmぐらいを目安にします。そのためにまずはアルミホイルをまとめて芯材を作成します。ファンドの厚みをもたせすぎず、また造形時のガイドにもなります

▲ファンドは厚く盛り過ぎると乾燥が遅れるため、おおむね盛っても10mmぐらいを目安にします。そのためにまずはアルミホイルをまとめて芯材を作成します。ファンドの厚みをもたせすぎず、また造形時のガイドにもなります

▲ アルミホイルの芯材ができたらファンドを盛っていきてます。ファンドを平たく伸ばし芯材を包むように盛りましょう

▲ アルミホイルの芯材ができたらファンドを盛っていきてます。ファンドを平たく伸ばし芯材を包むように盛りましょう

▲ 手で造形している際についてしまう指紋やねんどの継ぎ目を消す場合は水を使いましょう。水を少量付けてなでることで、表面の粘土が溶けて柔らかくなり凹凸をならすことができます

▲ 手で造形している際についてしまう指紋やねんどの継ぎ目を消す場合は水を使いましょう。水を少量付けてなでることで、表面の粘土が溶けて柔らかくなり凹凸をならすことができます

▲ 体の節々のパーツを作っては、芯となるボディに重ねていきます。頭を作ったら、アルミ線で接続しつつ位置を調整します。あとは手足を作り、モンスターらしくしました

表面・形をきれいに整える

▲ パーツが揃ったらファレホのホビーペイントスプレーのグレープライマーを吹いていきます。ざっくりでいいので、置いたパーツを塗ってはひっくり返し、3方向ぐらいから全体にまぶします

▲ パーツが揃ったらファレホのホビーペイントスプレーのグレープライマーを吹いていきます。ざっくりでいいので、置いたパーツを塗ってはひっくり返し、3方向ぐらいから全体にまぶします

▲ グレーになった面を削ってみると、指紋などによる表面の凹凸がわかります。粗めのスポンジヤスリなどで表面をひと剥きしましょう。ファンドは切削性もよく、ヤスリでもナイフでもサクサク作業できます

▲ グレーになった面を削ってみると、指紋などによる表面の凹凸がわかります。粗めのスポンジヤスリなどで表面をひと剥きしましょう。ファンドは切削性もよく、ヤスリでもナイフでもサクサク作業できます

▲ へこみがあったりや表面が荒れてしまった場合、追加でファンドを盛るとまた乾燥に時間がかかってしまうので、小さなものは溶きパテを使用します

▲ へこみがあったりや表面が荒れてしまった場合、追加でファンドを盛るとまた乾燥に時間がかかってしまうので、小さなものは溶きパテを使用します

▲ 乾燥後にふたたび削り表面がきれいになったら成功です。作業すればするほどファンドは相応に精度を上げることができるでしょう

▲ 乾燥後にふたたび削り表面がきれいになったら成功です。作業すればするほどファンドは相応に精度を上げることができるでしょう

▲ ということで今回はこの状態でいくことにします。甲殻類モンスター、スシモン(命名:けんたろう)の形状が完成!

▲ ということで今回はこの状態でいくことにします。甲殻類モンスター、スシモン(命名:けんたろう)の形状が完成!

最後に塗装して完成まで!

▲ 下地にブラックで塗装し、上からファレホ ゲームカラーのボーンホワイトで腹部となる部分を塗装します。その後甲殻になる部分をファレホ メカカラーのSZレッドで塗装

▲ 最後にファレホ メカウェザリングで影部分を色濃くしたり、足元を汚していきます。塗布したあと、生乾き状態になったらぼかしてなじませます

▲ 最後にファレホ メカウェザリングで影部分を色濃くしたり、足元を汚していきます。塗布したあと、生乾き状態になったらぼかしてなじませます

完成!

▲ ということで「スシモンEB」完成です! 月刊工具スタッフの作った騎士とともに。スシモンEBはヤスリがけ、騎士はナイフでの削り出しを中心に作っています

▲ ということで「スシモンEB」完成です! 月刊工具スタッフの作った騎士とともに。スシモンEBはヤスリがけ、騎士はナイフでの削り出しを中心に作っています

まとめ

ファンドをはじめとした「石粉粘土」は、手で形を作り出す原初の楽しさがあり、詰めていくことでクオリティも上がっていきます。乾燥に時間は必要ですが、そのぶん造形の作業を急ぐこともないので納得がいくまでこねて形を作り上げましょう。今回のような直感的な製作は特に楽しく、こと色付きのカラーメルファンドなどは色を組み合わせて簡単にキャラクターも作れたりします。指先で触り始めれば時間を忘れて遊べてしまうことでしょう。

「アートクレイ」、「ファンド」はボークスの登録商標です。