YAMAHA RACER BIKE MODEL SPECIAL FEATURE

ヤマハ YZR500 “1988 WGP500 チャンピオン”

2021.08.05

YAMAHA RACER BIKE MODEL SPECIAL FEATURE/YAMAHA YZR500“1988 WGP500チャンピオン”【ハセガワ 1/12】 月刊ホビージャパン2021年9月号(7月21日発売)

バイク模型を楽しむためにはやはりレースシーンは欠かせない! ハセガワからヤマハTZR250、そして今回カワサキKR250と、2サイクルレーサーレプリカマシンが続々とリリースされることを受けて、その基であるレースマシンにスポットを当ててみようというのがここから始まる企画である。

今回は、かつてヤマハが手掛けたレースマシンYZR500、そして市販レースマシンTZ500の作例を用意。いずれも実車を彷彿させる極上な仕上がりとなっているのでご堪能あれ。各マシンにまつわる解説も用意しているので合わせてご覧いただきたい。

レースマシンとは何なのか?

ワールドスーパーバイク、そして全日本ロードレース選手権ではJSB1000(ジャパンスーパーバイク)やST(ストック)1000、ST600など、一般市販車の保安部品を外し、レース用マフラーやサスペンションなどに変更した車両でのレースが、全世界的に中心となっている。

対してMotoGPでは、頂点のMotoGPクラスやMoto3はレース専用マシン、つまりエンジンも車体もレース用に開発されたマシンで戦われている。

一般市販車は基本的に公道を走るために開発されており、二人乗りへの対応、メンテナンスせずに安全に走る耐久性、そしてスーパースポーツモデルでありながらも幅広いライダーが扱える特性とされている。つまり、幅広い速度域、さまざまなライディングスキルのライダーへの対応などが充分に考えられている。

対してレーシングマシンは、サーキットで速く走るためだけに造られている。耐久性に関しても、極端なことを言えば、1回のレースに耐えられればOK。造り方、そもそもの設計思想が全く異なっているのだ。

文/川上滋人

YAMAHA YZR500 “1988 WGP500 CHAMPION”

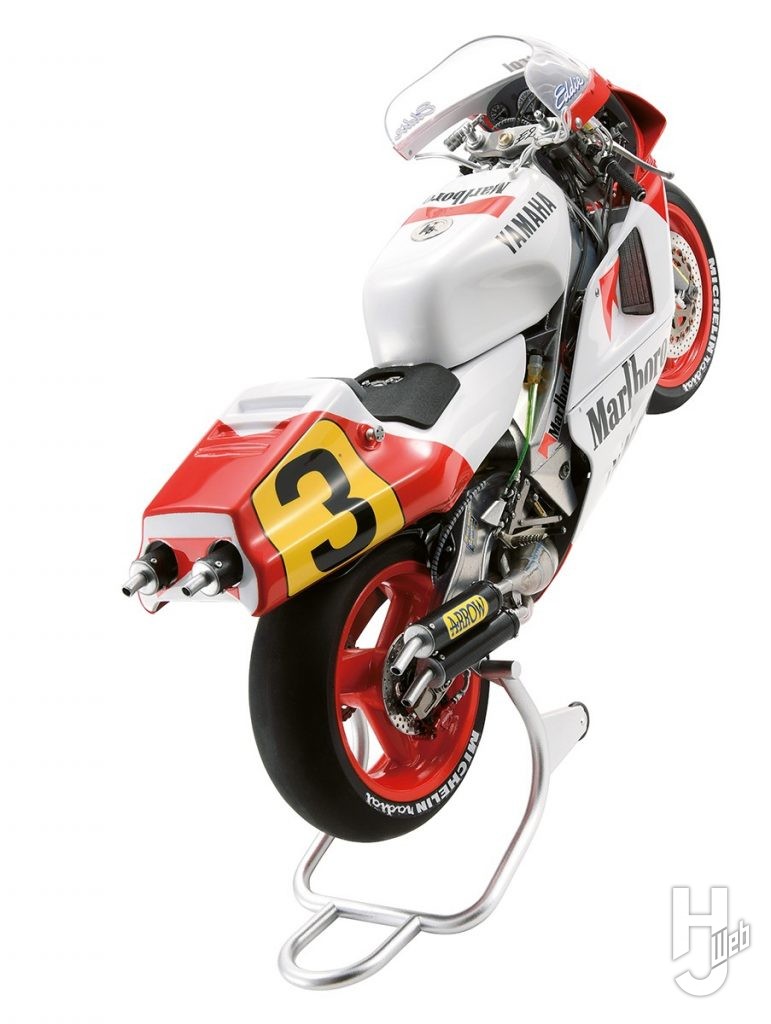

まずはたのしがりやが製作した1988年のロードレース世界選手権チャンピオンマシンを紹介。キットはハセガワの定番品としてリリースされているキットなので手に入りやすく、人気のマシンということもあって参考資料やアップデートパーツも多くあり製作しやすいキットといえる。

たのしがりやならではの創意工夫が詰まった製作内容は比較的真似しやすいものも多いのでぜひご参考のほど。

YAMAHA YZR500(0W98)

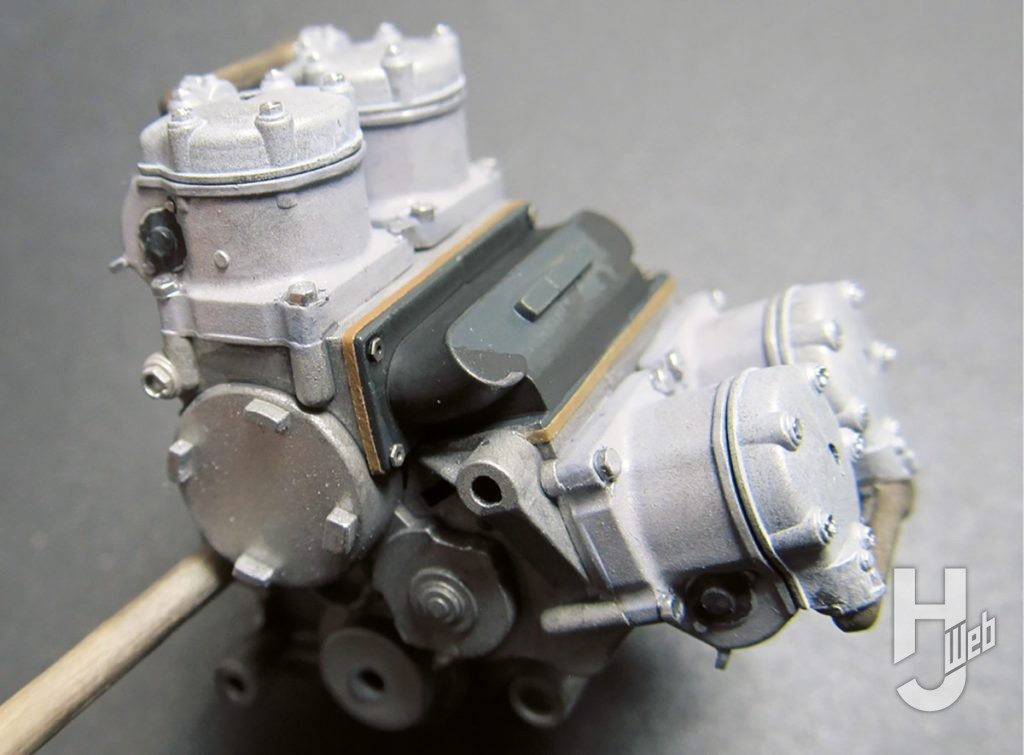

1973年にデビューしたYZR500は、2ストローク並列4気筒、スクエア4エンジンと進化。クランクシャフト2本を組み合わせる二軸V4エンジンが82年から採用され、その後はこのエンジンをベースに、ロータリーリードバルブからケースリードに吸気方式が変更され、車体もアルミ製デルタボックスフレームとされるなど、進化を遂げていった。

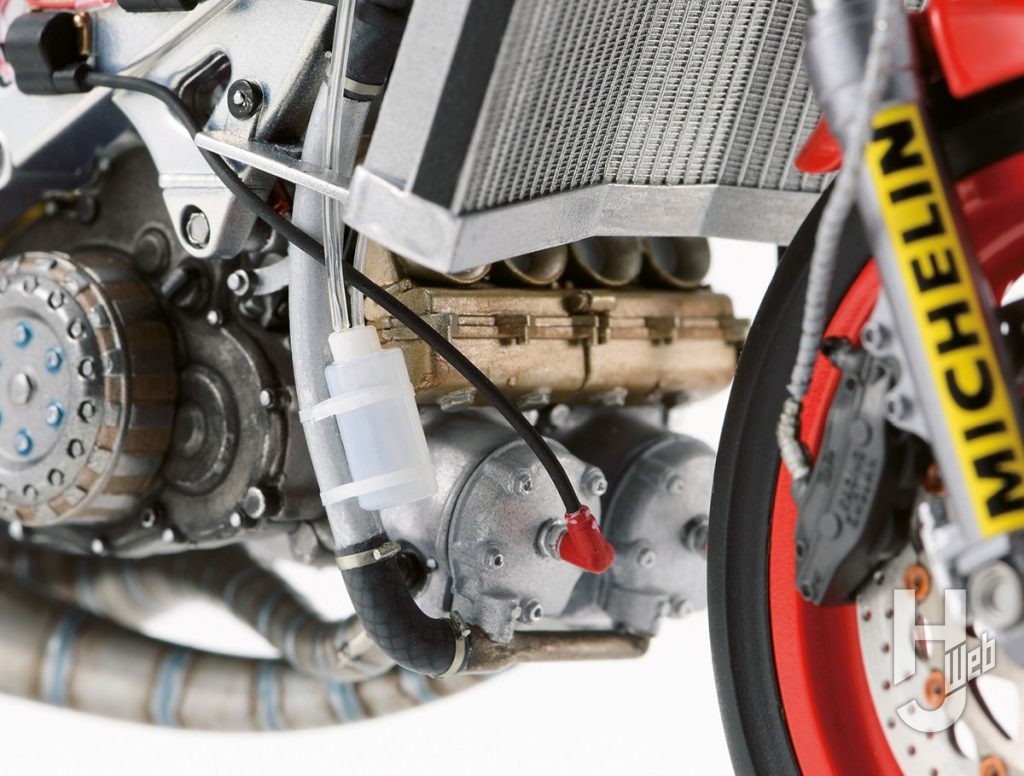

この88年型YZR500(0W98)は、エンジンのVバンクが80度に変更され、フロント側シリンダー2気筒が右2本出しチャンバーとされている。吸気管長の長さが出力特性の良さを妨げていると分かると、徐々にVバンクを変更し、その特性変化を確認していった。結果的にこの88モデルがエンジンレイアウト変更最終年となった。

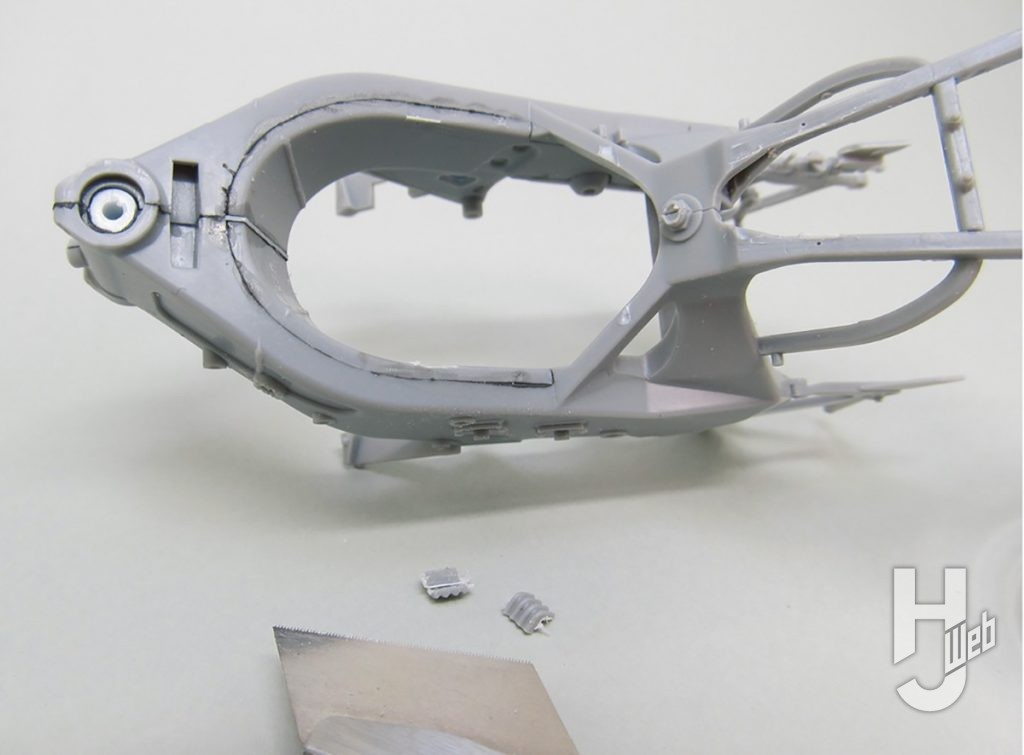

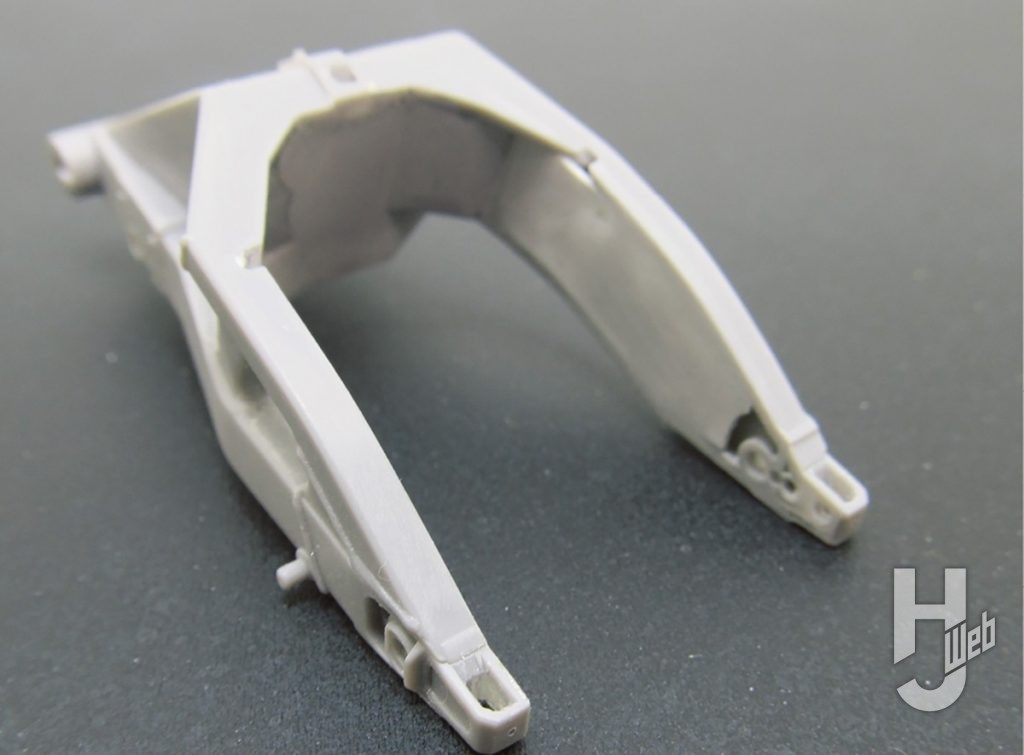

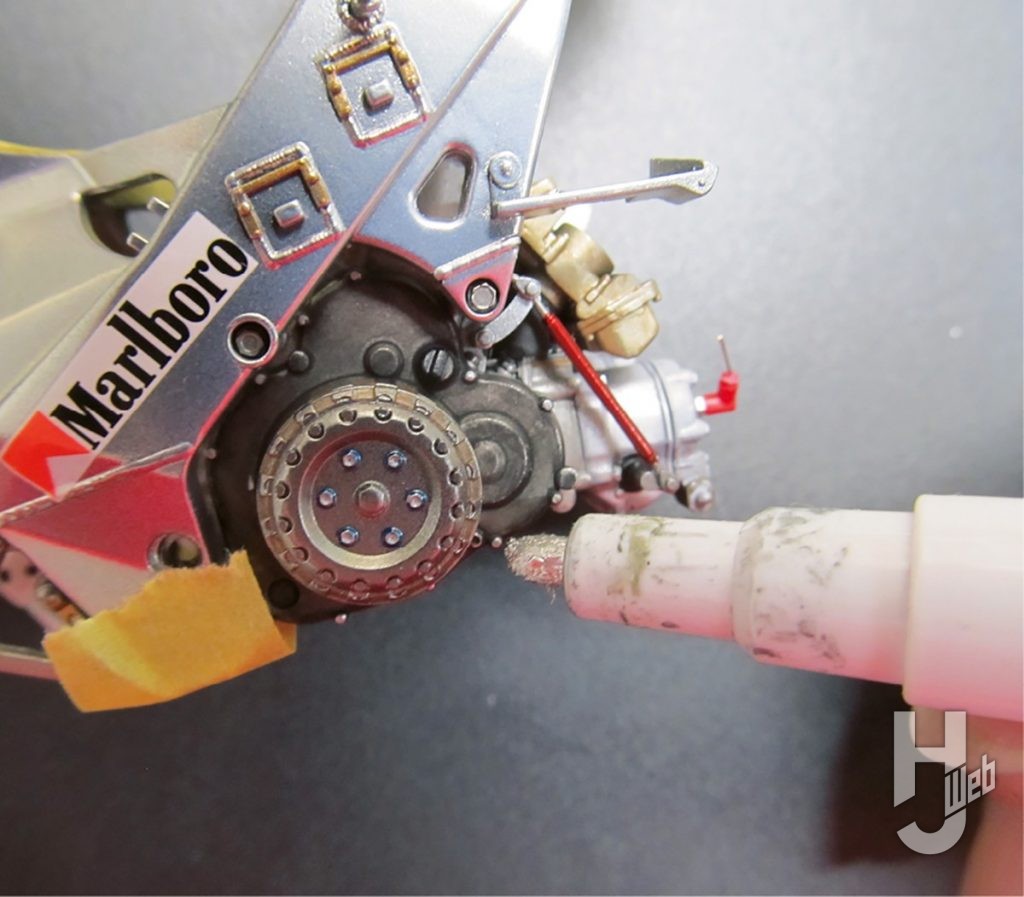

車体回りでは、右出し2本とされたチャンバー容積を稼ぐため、リアのスイングアームは左右非対称型デザインとされている。またイギリスGPではカーボンディスクを採用するなど、新たなトライが続けられた。このマシンでエディ・ローソンが86年に続くタイトルを獲得。メーカータイトルも3連覇となった。

今回は、ヤマハの名車YZRを完全再現したハセガワの名作キットYZR500(0W98)を担当しました。バリエーションも多く、自分の好きなライダーのマシンを作った方も多いのではないかと思います。

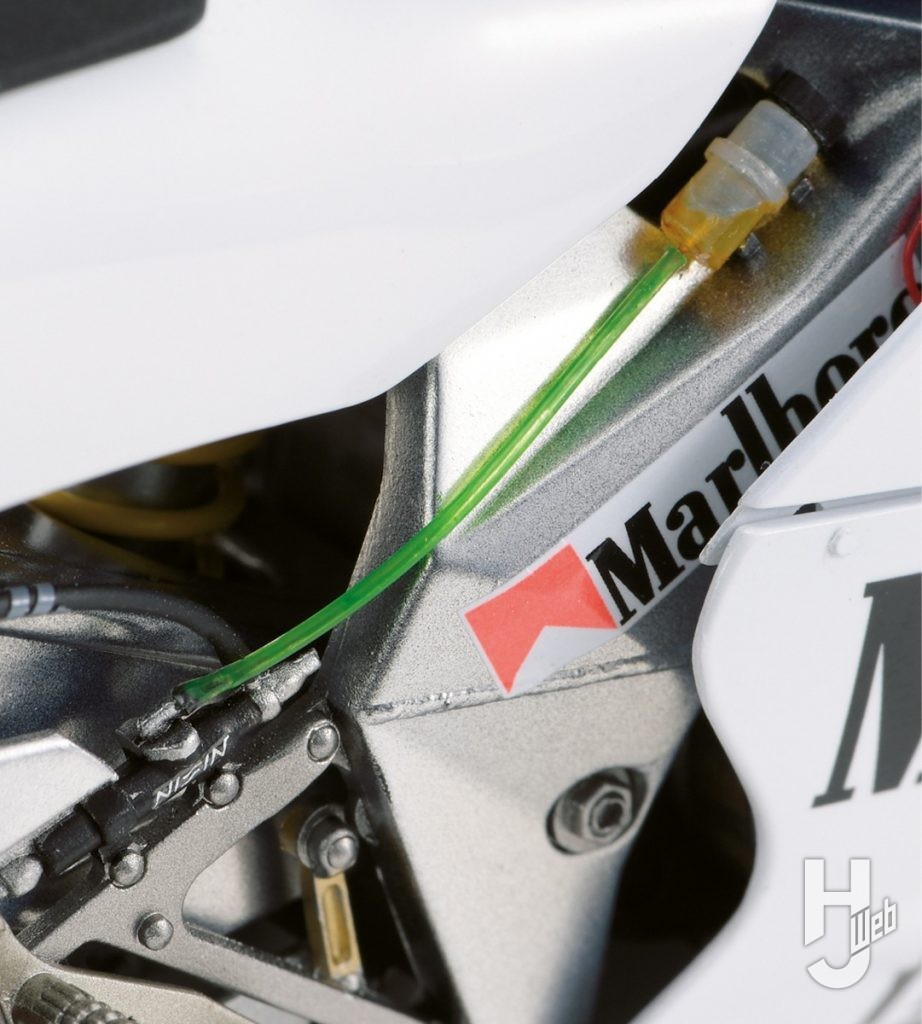

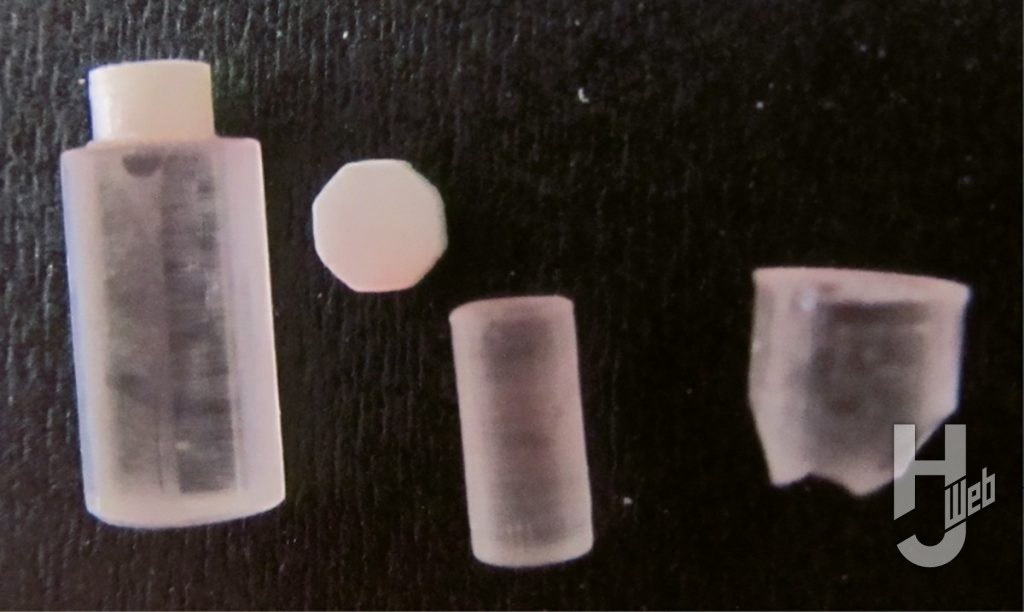

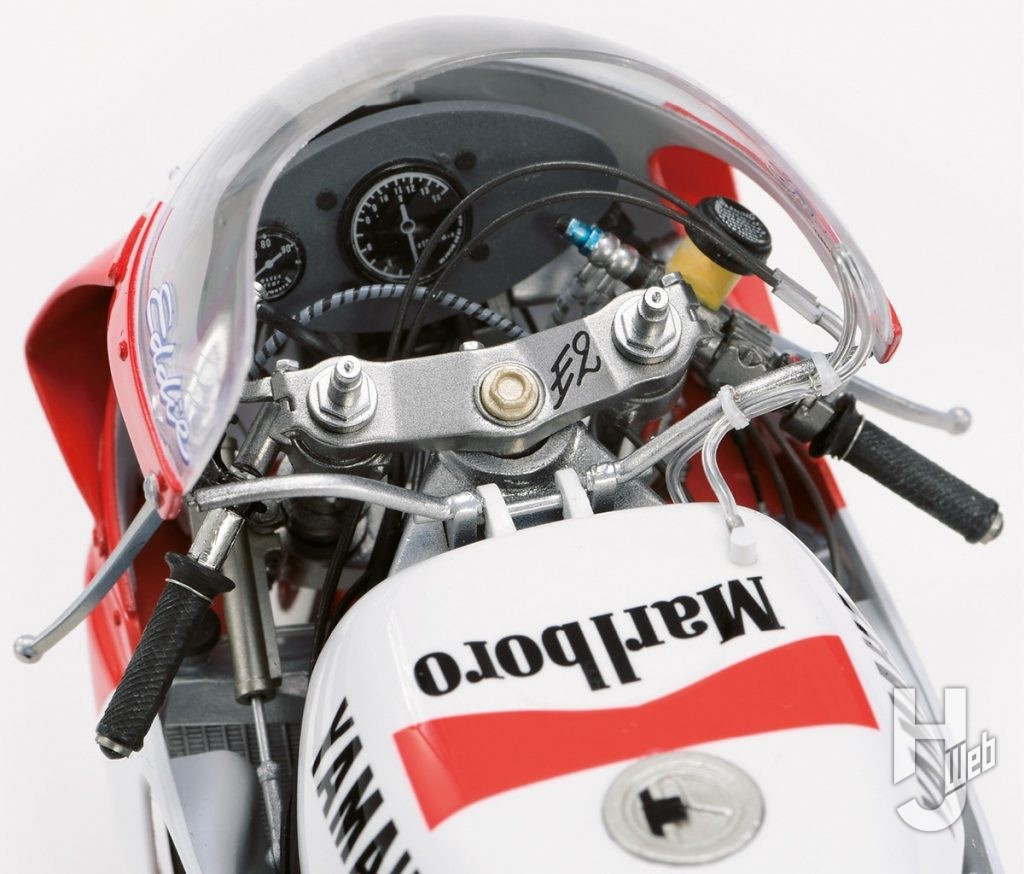

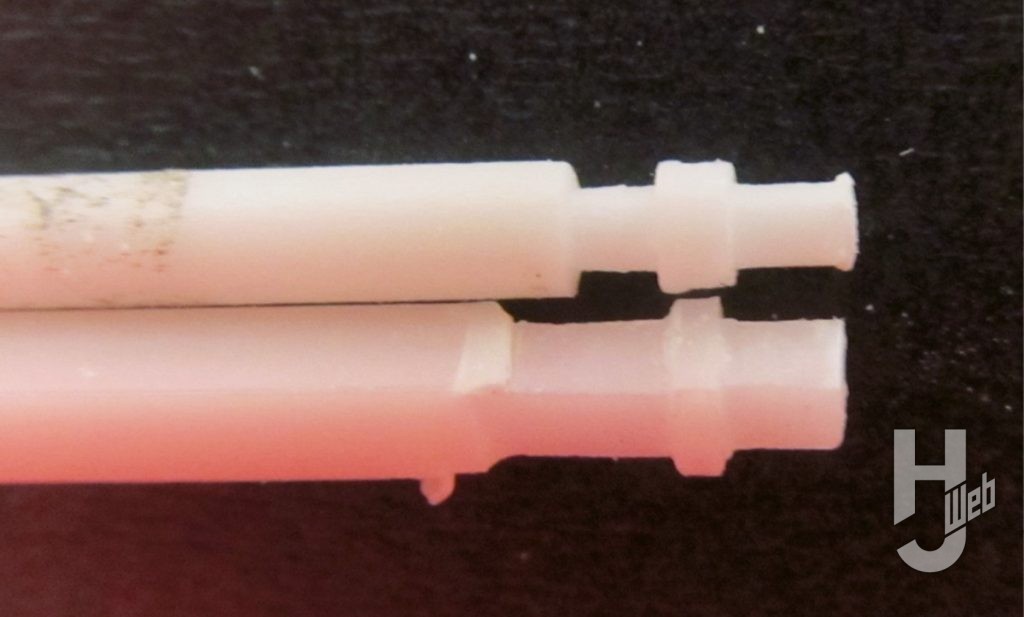

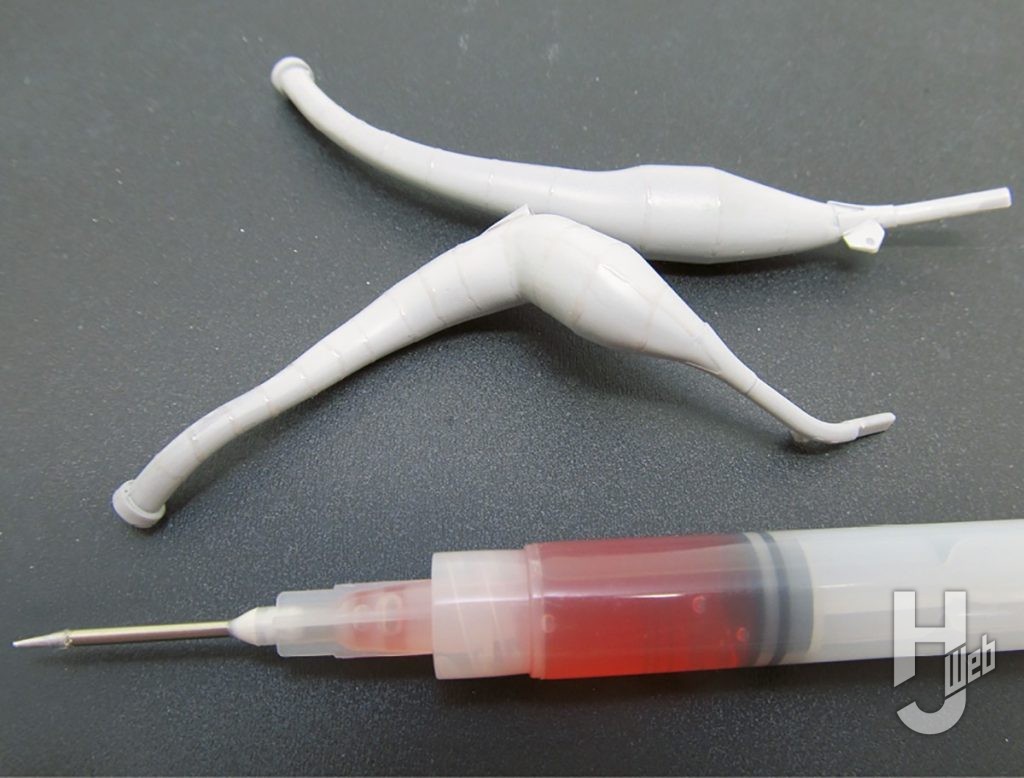

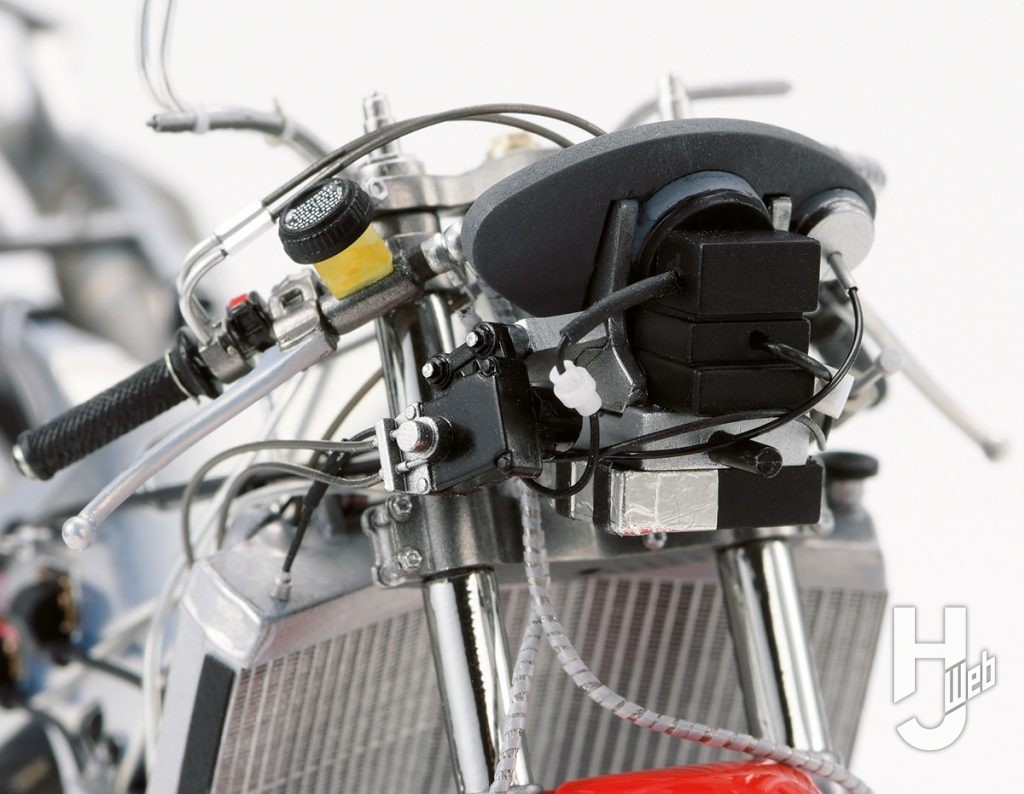

早速キットを見ると、これまでのキットでは再現されなかったような部分も高解像度で再現されており、部品の作り直しや追加などもほぼ不要で、部品の合いも良く、楽しく製作できました。製作ポイントとしては3つほど。まず蛍光レッドのストライプ。カウルをまたぎつつ前後のラインも並行なので、一度カウルをフレームに仮付けした状態でのマスキングをオススメします。次にフロントカウルのゼッケン周辺の塗り分け。ナックルガードにレッドのラインとゼッケン部がかぶるので、デカールでも塗装でも大変かと思います。今回は社外のデカールを使用して、ナックルガード部はそのデカールのシートカウル用ゼッケン部を切り出して使用しました。最後にシートカウルの脱着です。シートカウルから出るサイレンサーを接着するとリヤカウルの脱着に苦労するので、サイレンサーはセメダイン社のBBXを使い脱着可能としました。

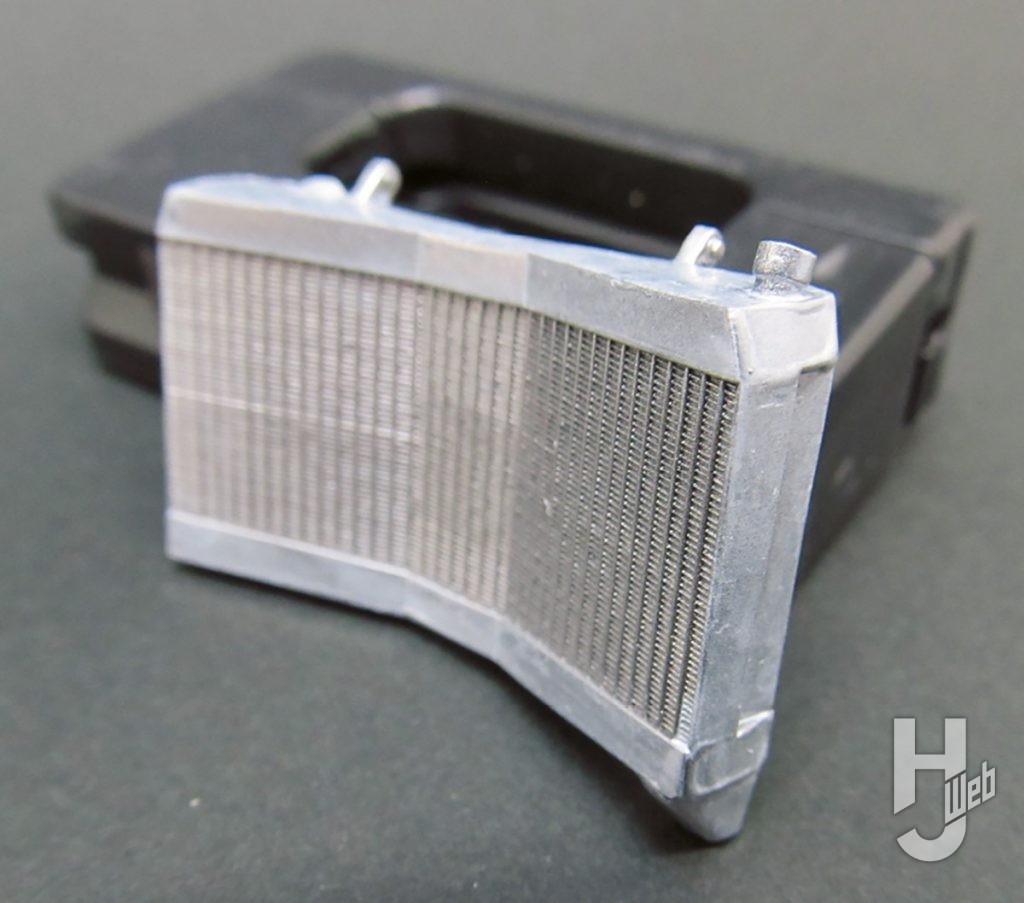

今回、キットの出来が良いぶん塗装や配線、ワイヤーのディテールアップにじっくり時間をかけることができました。レーサーだと、表面処理を変えたり、金属色を使い分けたり、配線や配管も太さや曲がり具合でメリハリを付けたり、メカ好きとしては非常にやりがいがあり楽しめました。今回は今までのアイデアや新しく思いついたアイデアを盛り込んでみたので、何か参考になれば幸いです。

ハセガワ 1/12スケール プラスチックキット

YAMAHA YZR500 “1988 WGP500チャンピオン”

製作・文/たのしがりや

ヤマハ YZR500 (0W98) “1988 WGP500チャンピオン”

●発売元/ハセガワ●4620円、発売中●1/12、約16.7cm●プラキット

たのしがりや

創意工夫のディテールアップ工作と塗装法で実車を思わせる空気感を有した作例を手掛けるバイク・カーモデラー。