出渕裕さんのインタビュー企画、第2弾をお届けする。『聖戦士ダンバイン』にメカニカルゲストデザインとして参加したのちに、ちょうど今から40年前の1985年に芽吹いた「B-CLUB」での連載企画『AURA FHANTASM』が誕生する。今回はその当時の話を振り返っていただき、オーラ・バトラーという題材を用いた「表現」について語っていただいた。

(文:谷崎あきら、取材:五十嵐浩司)

時代の徒花

──テレビシリーズを終えて2年後の1986年に、バンダイ出版の「B-CLUB」誌上で『AURA FHANTASM』の連載を開始されます。

「B-CLUB」で、メインの編集に関わっておられた安井尚志さんから、「何かやりません?」と声をかけていただいたんです。安井さんとは、「模型情報」あたりで知り合ったような気がしますね。それで、僕のほうから「じゃあ『ダンバイン』ですかねえ」と。僕はもともとファンタジー好きだったから、「こういう切り口もあったんじゃないのかな?」というやり方で、カラーの連載をさせてもらったという経緯です。ブライアン・フラウド(※映画『ダーククリスタル』のコンセプトデザイン/クリーチャー&衣装デザインを手掛けたイラストレーター。著書に「いたずら妖精ゴブリンの仲間たち」、「トロール」など)とか、アラン・リー(※トールキン作『指輪物語』の挿絵や、映画『ロード・オブ・ザ・リング』、『ホビット』などのコンセプトデザインを手掛けたイラストレーター。他の仕事に『マビノギオン:ケルト神話物語』、『指輪物語「中つ国」のうた』など)のアートに出会って傾倒していたのも、たぶんあの頃。この時は、それまでのロボットもののイラストのようなガチガチの金属的なテイストではなく、透明水彩の淡い色彩で、アラン・リーの挿絵っぽくやってみたかった。フェラリオっていう妖精的なものも出てくる世界なわけですから。バイストン・ウェルの伝承みたいなものを、ビジュアル化して後世に残している、といった体(てい)でやってみるのはアリかなと思った。これもブライアン・フラウドの画集などを見てインスパイアされたところはあります。僕が中学生の頃、サンリオ出版から発売されていた「フェアリー」っていう画集があって、レプラカーンとかケルピー、ラナンシーといった妖精の名前はそれで覚えたんです。だから、オーラ・バトラーの名前の由来もすぐに気付きました。その本も、ブライアン・フラウドとアラン・リーの共著で、透明水彩で描かれたいろんな妖精のイラストに、それぞれの出自や物語の中での役割等の解説が添えてある。そんなアプローチを、オーラ・バトラーでやれないかなと始めたのが、この『AURA FHANTASM』というやつですね。若い頃って、「わあ、これカッコいい! やってみたい!」っていう衝動があるんですよ(笑)。今見ると恥ずかしいんですけど、でも「やっておいてよかったな」という思いもあったりします。あの時代だから可能だったことだと思う。連載開始する当時って、クリエイティブ的な発想の幅がひろかったから、時代の徒花のひとつなのかもしれません。

──この手法は、そのまま『ロードス島戦記』にも引き継がれているように感じます。

『ロードス』はもうちょっと、アール・ヌーヴォー的なものを入れちゃいましたけど、挿絵とかは水彩を使っていたと思うので、影響はあるかもしれません。この頃のアメリカのゲームによくある、ベタベタギラギラしたイラストが好きではなかったので、淡い感じでやりたかったのは確かです。

──『AURA FHANTASM』は、『ダンバイン』を知る当時の読者にとっても衝撃だったと思います。

「こういうような世界の捉え方もあるのかな」と思っていただければ幸いです。劇中に登場したオーラ・バトラーも、しれっと描いていますから。

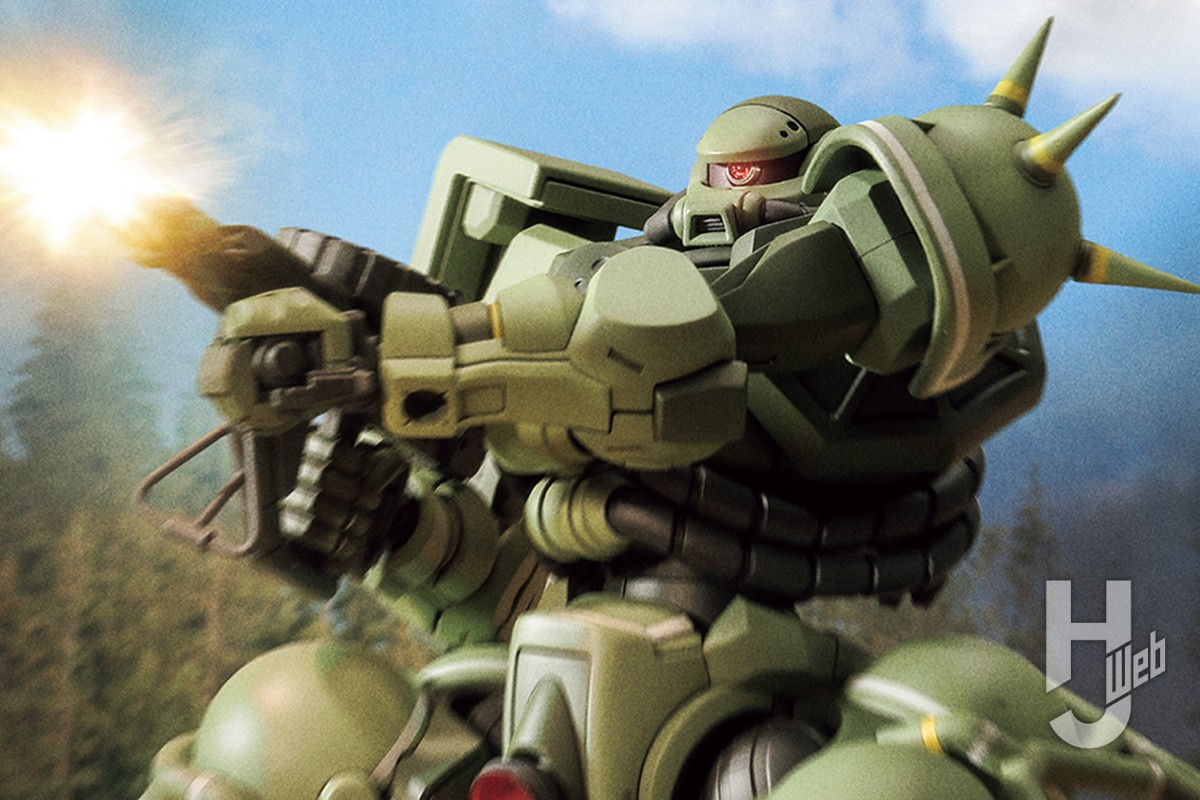

──この連載に刺激された造形物=ガレージキットも多数生まれました。

『ガリアン-鉄の紋章-』の時もそうでしたけど、こういうものを描くと、造形師さんたちがそれを立体化したいと言ってくれる。当時のサンライズは寛容だったですし、「いいですよ」と許諾してくれていた。当時の玩具メーカーさんの反響は分かりませんが。プラモデルではなくレジンキャスト製ですよね。プラモでは当時だと絶対無理。元のダンバインでさえ、あの頃の技術では限界があったくらいだから。頑張ってやってみたけど「やっぱりこうなるよね」っていう造形。この頃の模型誌には、こういうスピンオフ的な企画がいっぱいありましたね。サンライズも、模型作例の企画の一環なのでまあいいか、と大目に見てくれていたところもあったのでは。『Zガンダム』の時に藤田一己君が『TYRANT SWORD』をやったり、小林誠ちゃんが『ソロモンエクスプレス』をやったり、カトキハジメ君たちが『GUNDAM SENTINEL』をやったりね。良い意味でコンプライアンスが緩かった。実際にはどこまで互いに共有されていたのか分かりませんけれど、当時は「自分たちなりの視点での表現の場としたかった!」っていうパワーがあったんではないか、と。それをやったことで、のちにさまざまな映像作品を作るスタッフとして参加したり、と。そういう意味では、後世の若手クリエイターたちにも影響をあたえたのではないか、と思います。

・

・

・

■「再現」と「表現」

■ファンタジージャンルの隆盛

続きは「月刊ホビージャパン2025年11月号」に掲載!

本誌には貴重資料も!!

▼ 関連記事はこちら

ⓒSOTSU・SUNRISE