プラモデルに込めた造形力

アオシマ PLAfig.シリーズ インタビュー

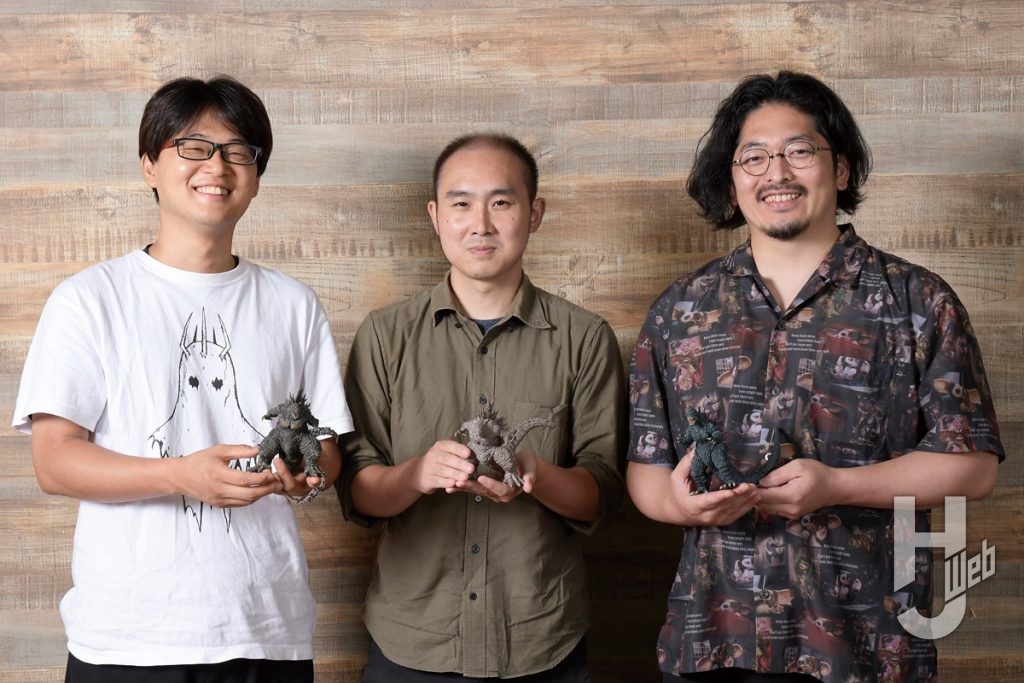

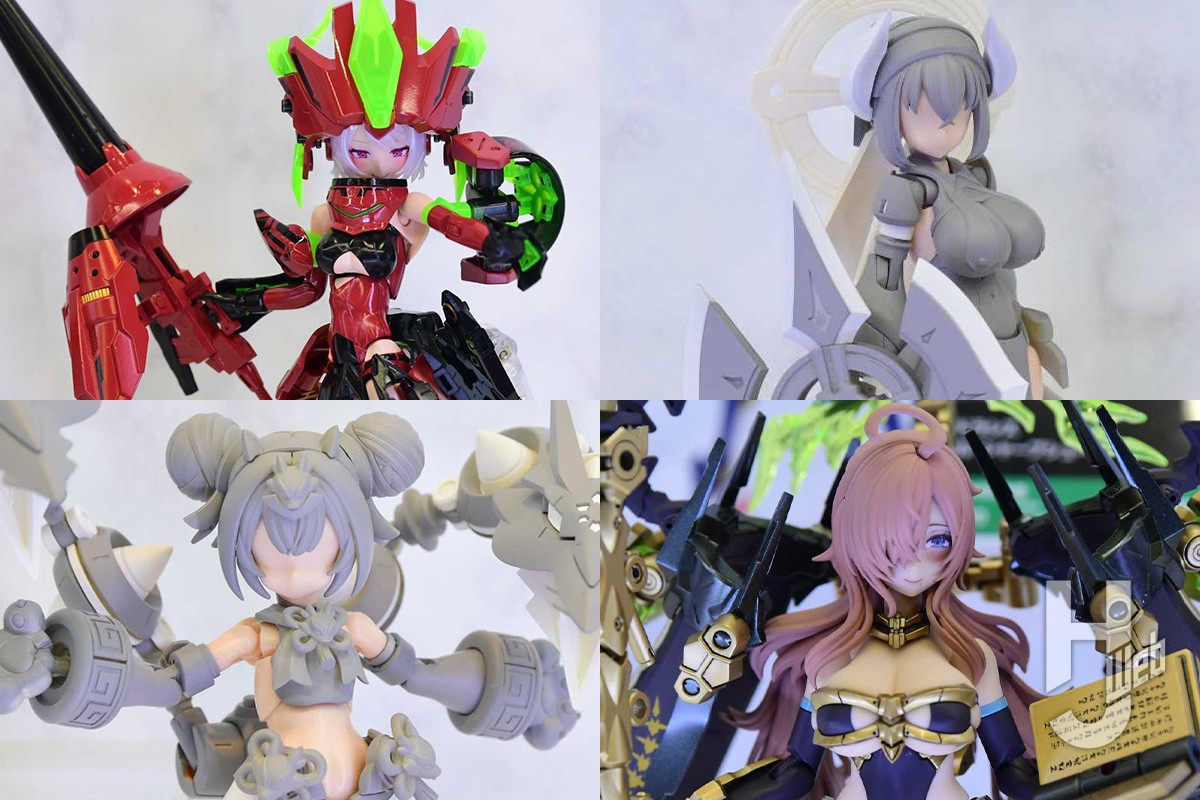

青島文化教材社が、新シリーズ「PLAfig.」を立ち上げた。第一弾は『ゴジラ-1.0』より「ゴジラ(2023)」である。すでに第二弾「ゴジラ(1999)」(『ゴジラ2000 ミレニアム』)の受注も始まり、今後の期待が高まる同シリーズだが、そのコンセプトは「固定ポーズとすることで原型師の造形力を限りなく活かし、プラモデルでガレージキットのクオリティを目指す」というものだという。今回は原型を担当した蟹蟲修造氏、ねんど星人氏両名と、シリーズ企画者の青島文化教材社 山之内拓也氏にその造形再現にかけた情熱を聞く。

(聞き手/ホビージャパン編集部、文/吉川大郎)

蟹蟲修造(カニムシシュウゾウ)

フリーランスの原型師。専門学校でも講師として教鞭を執る。PLAfig.では第一弾「ゴジラ(2023)」の原型を担当。オオヨロイトカゲやセンザンコウなど実在の生物も造形し、鱗1枚1枚を再現したその技術は高い評価を得ている。

青島文化教材社マーケティング本部企画部キャラクター企画チーム

山之内拓也(ヤマノウチタクヤ)

PLAfig.シリーズ担当者。航空業界を経たあと、大阪デザイナー・アカデミー フィギュアデザイン学科へ再進学。2023年に青島文化教材社入社。金型部門を経て同年10月から企画部に所属。

ねんど星人

フリーランスの原型師であり造形作家。蟹蟲修造氏同様、専門学校では後進の指導にあたる。PLAfig.では「ゴジラ(1999)」を担当。なお本誌P.223掲載の山田卓司氏によるソフビ作例「カルノタウルス」はねんど星人氏の原型である。

── まずは自己紹介をお願いします。

蟹蟲修造(以下蟹蟲) ゴジラ(2023)の原型と彩色見本の製作を担当しました、蟹蟲修造です。小さい頃から生き物好きで、好きが高じてというか、生き物を造形する魅力にとり憑かれて、今では爬虫類や両棲類、鳥類といった生き物を作る造形作家・原型師と、専門学校で造形を教える講師をやっています。

ねんど星人 僕も蟹蟲さんと同じく造形作家をやりながら、蟹蟲さんと同じ専門学校で講師をやってます。同僚といえば同僚なんですが、お互い近接する部分が多いので、お互い刺激を受けつつ、みたいな関係でしょうか。僕は先月から受注が始まったゴジラ(1999)を担当してます。

山之内拓也(以下山之内) 自分はアオシマキャラクター部門でこのシリーズの企画を立ち上げました。

──「PLAfig.」シリーズを立ち上げるに至った経緯はどのようなものですか?

山之内 私自身が以前から“造形にこだわったプラモデル”を作りたいと考えていて、企画部へ異動をした直後に『ゴジラ-1.0』が公開されて大ヒットしていたんです。会社からも新しいキャラクター商品シリーズの展開を求められていたので、造形にこだわるという商品コンセプトのもと、社内での企画承認を取り、すぐに版権元の東宝さんにライセンスの申請を出したところご快諾いただいて、そこから本格的に開発が始まりました。

── 商品特徴としても固定ならではの良さというものがありますよね?

山之内 可動モデルではどうしても製造都合で造形が崩れがちになってしまいますが、固定ポーズであれば崩れないという利点があります。

蟹蟲 テストショットを見たら、パーツ数も可動モデルと比較するとだいぶ少ないなと感じました。これなら簡単に組んでそのぶん塗装を楽しめますよね。試作品の彩色見本は自分が塗っているんですが、背びれ以外は組立説明書がなくてもわかるくらいの最小限の分割で。それでもウロコやシワ、爪のディテールが原型データそっくりに上がってきていて、正直びっくりしました。ここまで再現できるのか、と。

山之内 金型から外せるように調整はしましたが、最優先すべきミッションは造形を活かすことでした。

蟹蟲 どんな分割になってるのか自分では想像ができなかったんですが、組み立てると合わせ目が見えなくなるように分割してあって。あと、実物のランナーを見ると手の爪はランナーの両面に彫刻がされてるんですよ。これってガレージキットだと普通に見るけど、プラモデルでこういう両面彫りってあんまり見ない気がする。

山之内 細い指を2パーツで貼り合わせると合わせ目が出るし、造形力を削いでしまうんです。ここは金型のほうに頑張ってもらいました。

ふたつのゴジラとふたりの原型師

── 第一弾として『ゴジラ-1.0』を2024年10月の全日本模型ホビーショーで発表されたわけですが、反響はいかがでしたか?

山之内 大ヒット映画ということもあって、かなりの反響があったんです。多くの方が「『-1.0』のゴジラだ!」という反応でした。しかも原型を作ってくださっているのが蟹蟲さんですから、それを喜ぶファンの方も多かったですね。

── 『ゴジラ-1.0』のゴジラは御社だけでしたからね。原型師さんの選択についてはいかがでしょう?

山之内 ゴジラ(2023)はスーツではないぶん、中に人が入る制約がないこともあって人体っぽさが薄いんです。蟹蟲さんは生物造形が得意で、怪獣を作る際はポージングも含めて本物の生き物を参考にされていらっしゃいます。スーツが存在しないゴジラだからこそ、ただ形をなぞるだけでなく説得力を補完して仕上げてくださるだろうと蟹蟲さんにお願いしました。

蟹蟲 脚と体の位置から考えると、中に人が入っていないことがよくわかるんですよ。その架空の存在ゆえの余白を想像しながら作っていきました。

── 第二弾はゴジラ(1999)(通称ミレゴジ)ですが、そこにねんど星人さんを選んだ決め手を教えてください。

山之内 ゴジラ(1999)はスーツがあるし、実物の取材ができます。その資料をもとに再現する研究的アプローチが得意な方としてねんど星人さんにお願いしました。

ねんど星人 僕は生粋の怪獣・クリーチャー好きなので、造形しながら何度も映画を観直して。スーツの取材資料と突き合わせながら、海用・アップ用どちらの造形に合わせるか、ポーズを切り取るカットをどこにするか、検討を重ねました。

── 実際の「ゴジラ(2023)」の製作では、どのようなやりとりがありましたか?

山之内 私から蟹蟲さんには、生物ですからダイナミックな、今にも動き出しそうなポージングにしたいという相談をしました。

蟹蟲 私のほうは何種類かポーズの案があったので、そのなかでどれで行きましょうか? みたいな提案をして……。

山之内 一番イメージに近いものをブラッシュアップしていただきつつ進行しました。

── 原型はデジタル造形ですよね?

蟹蟲 そうですね。ZBrushを使っています。3Dモデルの資料は送っていただいてはいたのですが、それを使わずゼロから起こしています。

山之内 資料を全部お渡ししたうえで、蟹蟲さんの特徴的な造形を活かして原型を作ってもらったんです。

── デジタル造形という意味ではゴジラ(2023)は相性がよかったように思えますが?

蟹蟲 そうなんです。ゴジラ(2023)ってスーツがないうえに映画映えする造形で、どアップにしてもすごく細かいディテールが入っていると山崎貴監督もおっしゃっていて、ゆえにけっこう細部までしっかりした体表の形状があるわけです。そこは詰められるところまで詰めて作りました。

山之内 そんなわけで、どこから見てもいっぱいディテールが入っていて楽しいものになっていると思います。

蟹蟲 山崎監督から、SNSでお褒めの言葉をいただけて、とても嬉しかったです。

── それはすごい! ポージングについてはいかがでしょう? 先ほど山之内さんと蟹蟲さんとのやりとりがあったとのお話でしたが。

山之内 ポーズについてはかなりダイナミックなものにしたいという思いがありました。ゴジラ(2023)は咆えるシーンだったり放射熱線を吐くシーンもあります。ですからこうした、前傾してカッと口を開けたポーズにしてほしいとお願いしました。

蟹蟲 口を閉じた顔も作ったうえで、どっちがいいと思います? と見せたりしました。どちらも見たうえで「口開けてるほうで!」と決まりましたね。画面共有などでどっちがかっこいいのか比較できるのは3D造形の強みだと思います。

── そうして実際に成型品となりました。普通に作るだけで、組み上げると合わせ目がわからなくなります。

山之内 そのあたりは、どこまでパーツ数を増やしてよいか? というせめぎ合いでした。パーツが少ないほうが組み立てやすくなりますから。でも蟹蟲さんの造形は絶対に崩したくない。そこで、たとえばこのキットは芯になるパーツを体表のパーツで覆う構造なんですけど、ウロコ1つ1つ、全部金型から抜けるように、それでいて造形は崩さないよう調整して、かつシワの隙間が合わせ目になるところを探っていったんです。こうして(シワどうしの)筋になるところを全部合わせていくかたちで、合わせ目がいっさい見えなくなるような構造に設計しました。これは設計担当と「ホントにできるのだろうか」と言いながら夜中まで連絡しながら作業した記憶があります。設計担当にもかなり無理をさせてしまいました。

── 大変でしたね。可動を入れないぶん、そこにリソースを割くことができたとも言えそうですね。まさにPLAfig.の特徴です。

山之内 そうです。可動はいっさい考えなくて済むので、そこは本当に造形を活かすというところ、それからパーツ数を減らすという2点に集中して設計できました。

── アオシマさんとしてもチャレンジの多い企画だったのではないですか?

山之内 有機的なデザインのプラモデルというのは弊社も初めてと言っていいものでした。設計には5ヵ月、工場での設計調整も含めるとトータル8ヵ月くらいかかっています。普通のスケールモデルであればもう少し短いんです。

[前のページ]第二弾「ゴジラ(1999)」は1月にリリース予定! >

TM & © TOHO CO., LTD.