【第3回】『マルゾン 転生したらまるでゾンビを知らない世界でした』作・歌田年【異世界ゾンビバトル】

2025.09.08第7章 ハインライン社

地下の長い長いエスカレーターを乗り継ぎ、やっと地上に出た。

西日ならぬ東日とでもいうのだろうか。本来なら東に相当する方向から夕日が差している。

六本木交差点を右方向に行くと、元の世界で言うところのミッドタウン……ではなくヒルズの方向になる。

前方から観光客らしき外国人の老カップルがやって来て、おれの前で速度を緩めると、地図を示しながら英語で声をかけてきた。

おれも鈴木と同じく昔から英語が苦手だったうえに、左右反転した横文字の地図を見せられて慌ててしまい、しどろもどろになってしまった。

すると美伶が流暢な英語で受け答えを始めた。

すぐに必要な情報を得られたらしく、老カップルは丁寧に礼を言って去って行った。

「君は英語が話せるんだな。素晴らしい」

「はい、パパがアメリゴ人だから。アメリゴは行ったことないけど。鷲尾さんは外国に住んでいたのに話せないんですか?」

「え、うん……アジアの方なんだ」

苦しい言い訳をした。美伶はおれの口からの出まかせをよく覚えている。

──え? 今、何て?

「アメリゴって……」

「はい、アメリゴ合衆国です」

そうか。国名も微妙に違ったりするのか。アメリゴ……ヴェスプッチ……。

では、もしや日本も?

おれは恐る恐る訊いてみる。

「じゃあ、お母さんはナニ人?」

「もちろん、ジッポン人ですよ」

ジッポン……。鼻声ではない。美伶ははっきりと言ったのだ。

「もしや〝日の本〟と書いて〝ジッポン〟と読むのかい?」

「当たり前ですよ。変なの!」

美伶は大人びた呆れ顔をした。

おれは少なからずショックを受けた。

ニホンあるいはニッポンが、ジッポンか……。ジャパンと響きが似ている。そういえば、英語の〝ジャパン〟の語源だと聞いた覚えがかすかに……。

「すると君はハーフということになるよね。学校ではモテるんじゃないかい?」

「……逆です。〝まじっこ〟と言って、いじめられます」

美伶が途端に暗い表情になった。

〝混じっ子〟と書くのだろうか。たぶんこの世界での差別用語だろう。

「でも、君は可愛いじゃないか」

「……お世辞でも嬉しいけど、いいんです。ブスだってわかってますから」

ブス……? 本気で言っているのだろうか。

おれは首を傾げるしかなかった。

目的地には十五分で着いた。

六本木ヒルズによく似た、円筒をいくつか束ねたような五十階以上のタワーだ。

オフィス棟のロビー受付で紐付きの入館証を受け取り、それを二人とも首から提げた。駅の自動改札のようなゲートを通り、エレベーターで五二階へ行く。時間は三時五分前だ。

白い壁に〝H〟と大書されたフロアの受付には、二人の受付嬢が座っていた。こちらもギャグマンガのキャラクターのような個性的な顔の二人だった。

おれの顔を見ると、二人揃って満面の笑みを浮かべた。一人は物凄く巨大な八重歯で、こう言っては何だが鬼のように見えた。

美伶が口の中で「可愛い!」と言ったので、おれはギョッとなった。

おれたちは待合室に通された。白いベンチに並んで座る。

目の前の七〇インチ以上はある大型モニターにはRICOのプロモーション映像がかかっていた。白いポップなデザインの強化外骨格を装着した男性モデルが、荷物を持ち上げたり坂道を上ったりしている。

「すみません。これ、テレビ番組は観られますか?」

おれが八重歯の受付嬢に訊くと、すぐにリモコンを持ってきてくれた。両手で恭しく差し出す。

入力切替と思しきボタンを見つけて押す。1チャンネルを押すとNHKならぬJHKの表示が出て、ニュースが始まった。

『三時になりました。ニュースです。今日午後一時頃より東京・内藤新宿区で発生中の同時多発通り傷事件を受けて、石橋総理大臣は東京府内に非常事態宣言を発令しました。

同時に内藤新宿区の一部を封鎖、市民の出入りを制限しています。また、一部交通規制も敷かれ、職安通りが内藤新宿七丁目と北内藤新宿百人町交差点の間、内藤新宿通りが内藤新宿三丁目交差点と内藤新宿駅西口の間、靖国通りが内藤新宿五丁目西交差点と大ガード東の間でそれぞれ通行止めとなっています。

なお、封鎖区域はご覧の図のとおり、内藤新宿歌舞伎町を中心とした八百メートル四方となっています。封鎖区域内にいる人は、警察官の誘導に従って区域外へ避難してください。また。封鎖区域内に住んでいる人も可能な限り避難をしてください。避難が難しい場合は戸締りを厳重にし、屋外に出ないようにしてください。

地下鉄に関してましては、封鎖区域内の出入口を全て閉鎖。また地下通路も全面立ち入り禁止となっています。

繰り返しお伝えします。東京府・内藤新宿で発生中の同時多発通り傷事件を受けて、石橋総理大臣は──』

時折、一般人のスマホならぬインテリホンで撮影された動画が差し挟まれる。通行人を次々と襲う通り魔の様子だ。ただし呼び方はやはり〝通り傷〟と言っていた。

ほとんどの部分にモザイクがかかっている。そのモザイクを通しても、犯行現場が血まみれなのがよくわかった。

先程までおれたちがいた歌舞伎町が早くも封鎖されてしまった。思ったよりも大ごとの様だ。

そういえば新宿のことをしきりに〝内藤新宿〟と言っていた。確か新宿区の東側の地区の古い名称だったはず。この世界ではこの呼び方になっているらしい。

「大変なことになったね」

おれと美伶は顔を見合わせた。

まもなく受付嬢の一人がやってきた。おれだけが呼ばれ、美伶は待合室に残されることになった。

「じゃあ、この子をよろしくお願いします」

と、おれは八重歯の受付嬢に言った。

「はい、大丈夫ですよ。お嬢ちゃん、何か飲みたい?」

美伶が「うーんと」と考え込んでいる。

「まあ! それ、どうしたの?」

背中からの大声に驚き、歩を止めて振り返ると、八重歯の受付嬢が美伶のトレーナーの袖の血を調べていた。

「ちょっと怪我をして。おれが応急手当をしたんですが……」

と、おれは説明した。

「このビルに外科のクリニックが入っているので、よければ私が連れて行ってあげましょうか? ちゃんと診てもらった方がいいですよ。ね、そうしましょ。その方がいいわ」

と、八重歯が言い募る。

「あ、えーと……」

黙って任せてもいいものだろうか。感染の問題は?

おれが答えに窮しているうちに、八重歯はさっさと美伶を連れて行ってしまった。

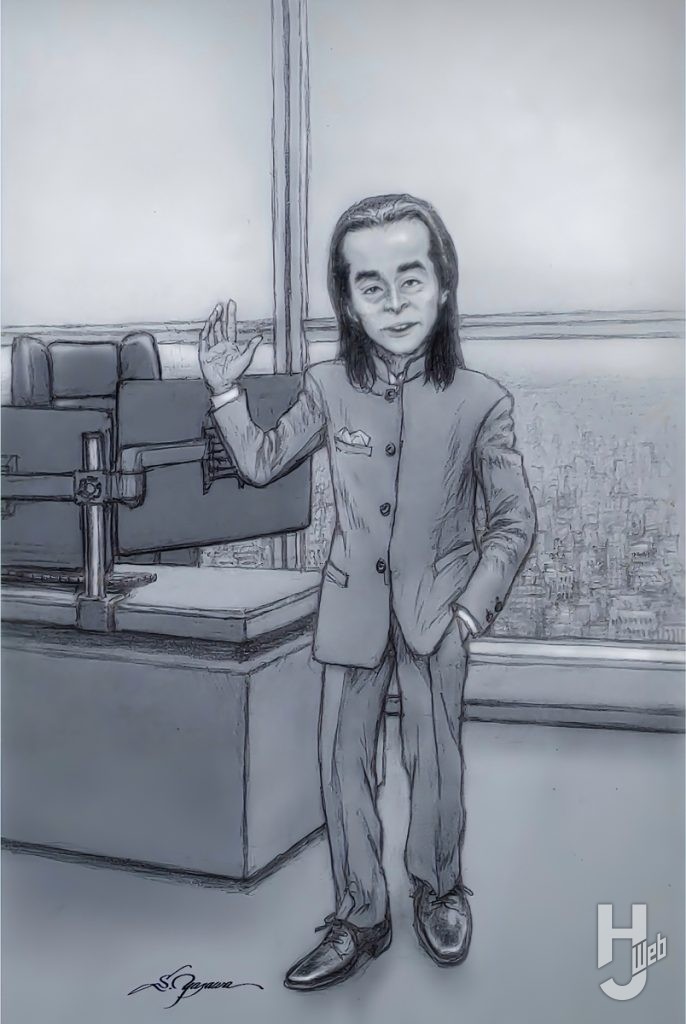

おれは仕方なく、先導する受付嬢に従って奥の廊下へ入って行った。突き当りにドアがあり、中に入るとまた小さな待合室になっていた。出入口の脇にデスクがあり、秘書らしき女性が座っていた。こちらはかなりの美女だった。おれを見て嫣然と微笑む。

不思議なことに、受付嬢を見ても何ともなかったが、秘書の顔を見たら、たちまち礼子のことを思い出してしまい、元いた世界が心配になった。

礼子と秘書はまったく似てはいない。共通するのは美女だという点だけだった。

奥には重厚な木製の観音扉が見える。その向こうが鈴木のいる社長室なのだろうか。

秘書が立ち上がった。意外に小柄だ。「どうぞ」と言い、観音扉をノックして開けてくれた。

中に入る。

奥の壁は床から天井まで全面ガラス張りの窓で、五十二階からの絶景が見えていた。初めて体験する眺めだった。

窓側の大きなデスクの前に座っていた人物が、PCモニターの上端から大きな頭を海坊主のようにヌッと出しておれを一瞥した。

まさしく鈴木だった。

実物を見ると、もう本人であることは疑いようがなかった。なぜか歳を重ねてはいるが、間違いない。

生きていたのだ。

おれは出しぬけに泣きそうになった。

「……本当に……スーさん、なのか?」

おれは掠れた声で言った。昔の呼び方だ。

「メールの文面でまさかとは思ったが、本当にゴリか?」

と、鈴木も微かに驚きの表情を浮かべ、おれの懐かしい渾名を口にした。

「……そうだ、おれだよ」

と、おれは答えた。

「しかし、どうしてゴリがここに?」

「それは……こっちが訊きたいよ。もう、わけがわからない」

おれは膝の力がすーっと抜けて行くのを感じた。ふらつく。これまでずっと気を張っていたからかもしれない。

革張りのソファに手を掛けて身体を支えた。

鈴木が立ち上がって言った。

「まあ座れよ」

「ありがとう……」

ソファはふかふかだった。きっとかなり高価なのだろう。

おれは室内を見回した。

デスクには盆栽、後ろの酒棚にはこれまた高そうなボトルがぎっしり。壁には風景画と超大型テレビと豪華なオーディオセット。スピーカーから流れている音楽はサティか? 金屏風の陰にちらと見えるゴルフのパター練習セット。天井までの高さがある本棚には、開いたこともなさそうな百科事典の数々。

絵に描いたような成金趣味だ。こっそり苦笑する。

「──スーさんは……少し歳を取ったように見えるんだが」

おれは一番気になっていたことを口にした。

「まあな。──まずお前から話してくれ。たぶん僕の方が長くなる」

鈴木が歩いてきて応接セットの向かい側に座った。テレビに出た時と似たようなグレーのマオカラースーツを着ている。

「そうか……じゃあ」

おれは、×××の核ミサイルが新宿に落ちたこと、気付いたらこの世界に飛ばされていたこと、この世界が左右反転したパラレルワールドだとわかったことなどを話した。

鈴木は頷きながら静かに聴いていた。

「……そうだったのか。しかし×××がまだあるのか」

おれの話を黙って聴いていた鈴木は、独り言のようにボソリと言った。

「×××がまだあるのかって……?」

「……いや……こっちの話だ。しかしまさかお前までこうなるとはな」

「たぶん……核爆発のエネルギーで次元に裂け目ができたんだと思う」

鈴木が短い腕を組んだ。

「……なるほどな」

「今度はスーさんの番だ」

おれが待ち切れずに促すと、鈴木が語り始めた。

「お前は地面でよかったよなあ。僕は水の中だった」

「あちこち打ったけどね」

「川に飛び込んで必死に〝ノート〟を掴み、後は無我夢中で泳いだよ。そりゃそうだ。京大に受かったのに、こんな所で死んでたまるかと思った。そしてなんとか岸に辿り着いて、這い上がった。凍えそうになり、吹きっさらしの河原からは離れたが、濡れた服がさらに体温を奪っていった──」

聞くだに寒そうだった。

ドアにノックの音がして、秘書がワゴンの上に高級そうな紅茶のセットを載せて入って来た。彼女は手早くテーブルの上に二つのカップを用意すると、またおれに微笑みを見せてから、頭を下げて出て行った。

おれはカップに手を伸ばし、その温かさにほっとした。

「それで──濡れた服はどうしたんだい?」

「うむ……ひとまずそれをなんとかしようと思い、記憶にある交番に助けを求めようとしたんだが、なぜかなかなか見つからない。そのうち見覚えのある団地に辿り着き、ゴミ置き場に行ったら、うまいことに古着をまとめた袋を見つけた。適当に見繕って着替えたよ」

「それは運がいい」

「で、家に帰ろうとしたが、やはり道が全然わからない。夜というのもあったが、どうしても記憶と風景が一致しないのさ。水中の石で頭でも打ってどうかしたのかと思った」

おれは深く頷いた。

「そうなんだ、おれも最初そう思ったよ」

「乗り物に乗るにしてもサイフが流されて一文無しだし、やはり交番を見つけて相談するしかない」

おれたちの会話は、もう高校の頃のそれに戻っていた。まるで週末に別れて週明けに学校で会い、休日にあった出来事を互いに話しているみたいに。

鈴木が音を立てて紅茶を啜り、おれもそれに倣った。よくわからないが高級な味の様な気がする。

「で──交番はすぐに見つかったのかい? 何て話したんだ?」

「すぐじゃないが、なんとか見つかった。それで、頭を打ったとか、記憶がおかしいとか、そんな様なことを話したと思う。正直そう思い込んでいたんだ。なにしろ、壁に貼ってある地図もポスターも左右が逆に見えたからな」

「そこなんだよ。全部逆だ」

鈴木は頷いた。

「それで、記憶障害ということで病院の脳神経内科に連れて行かれた。MRIとかCTとか検査したが、異状は見当たらず。僕はもうその頃にはパラレルワールドを確信していたな。だから記憶喪失を通すことにしたよ。病院で三カ月ほど過ごしてから施設を紹介された。記憶喪失者専用の支援プログラムというものがあるんだ。改めて戸籍を取って、アルバイトをしながら次の試験まで受験勉強を続けたよ」

おれは鈴木の冷静さと行動力に驚いた。元々只者ではないと思っていたが、ここまでだったとは。

「〝鉄人〟という名前はその時に付けたのかい?」

「まあそうだ。別にいいだろう? ここには28号も17(ワンセブン)も衣笠もいない。名乗りたい放題だ」

「妙な料理人たちもいないんだろうね」

「料理人? 何のことだ」

「……いや、忘れてくれ。ところで〝チャオファン起業家〟って何だい?」

と、おれは訊いた。ずっと気になっていた鈴木の肩書きだ。

鈴木はニヤリと笑った。

「チャオファンとは〝チャオファンメイリー〟の略だ。中国語だ。漢字だと〝超凡魅力〟と書く。すなわち〝カリスマ〟のことさ」

「〝カリスマ起業家〟か。なるほど。しかしなんでストレートにそう言わない?」

「いいか、〝カリスマ〟とはギリシャ語で〝神の賜物〟という意味だ。だから存在しない言葉なんだ」

「なんで存在しないんだ」

「それは追々わかる。──話を戻すぞ」

「ああ、悪い」

鈴木は咳払いをした。

「──それで翌年、京大に受かったから奨学金制度を利用して通い始めた」

そこでまた鈴木が紅茶を啜った。

「しかし京大がこっちにもあってよかったね。しかも二度受かったことになる」

「国立大だからこっちにもあるのさ。私大はもうわやくちゃだ」

「それにしても、文字が左右反転しているのに凄いじゃないか」

「慣れればどうということはない。アラビア語を習うよりは楽だ」

「なるほどね」

おれは紅茶を啜った。

大きなガラス窓から西日、いや東日が差し込んで来た。室内をオレンジ色に染め上げていく。

鈴木がテーブル上のリモコンを操作すると、半透明のブラインドがゆっくり下り始めた。